L’irruption d’une souche de coronavirus

particulière, jamais encore identifiée chez l’être humain, ne

doit rien au hasard. C’est un produit – entièrement nouveau, un

saut qualitatif du virus – de la collision

entre les villes et les campagnes provoquée par le mode de

production capitaliste (MPC).

Ces villes et ces campagnes sont, qui plus est,

elles-mêmes largement façonnées par le MPC, ce qui est vrai du

mode de vie de l’humanité en général. Et tout cela se déroule

de manière planétaire.

Il ne faut donc pas

penser que la crise sanitaire vienne de l’extérieur de l’humanité,

de l’extérieur du MPC, bien au contraire. Elle naît de

l’intérieur même du MPC et du monde qu’il a formé à son

image.

Un monde qui n’est

nullement fini, ferme, stable, permanent… et qui s’effondre sous

les coups de boutoir de ce qui est nouveau, exponentiel, en

rupture.

Le capitalisme est un mode de

production désormais planétaire

Le capitalisme n’est pas seulement une économie,

c’est-à-dire une répartition particulière de la propriété et

une distribution particulière des richesses. C’est, de manière

plus concrète, la manière avec laquelle l’humanité trouve

socialement les moyens matériels d’exister et de se développer.

C’est un mode de production.

Or, ayant atteint un immense développement des

forces productives au début du 21e siècle, et étant par nature

universel, le MPC assujettit toutes les activités planétaires. Ses

conséquences concernent tous les aspects de la vie sur Terre, tout

le temps.

C’est cette situation historique qui a amené

l’irruption d’une souche nouvelle de coronavirus et lui a conféré

une dimension mondiale.

C’est cette même situation historique qui a

amené le réchauffement climatique et il en va de même pour la

déforestation, l’anéantissement massif d’animaux sauvages,

l’utilisation massive d’animaux dans l’industrie, le

développement anarchique d’aires urbaines en expansion permanente,

etc.

L’origine concrète de la

maladie à coronavirus 2019

La maladie à

coronavirus 2019

(COVID-19) est directement issue du développement du MPC en Chine,

développement monopoliste

et bureaucratique, avec des métropoles établies

en peu de temps et

engloutissant tout leur

entourage.

La ville de

Wuhan, d’où est partie la mutation du virus, illustre

cela. Elle avait un peu moins

de 1,5 million d’habitants en 1953, 2,2 millions au début

des années 1970. Puis la restauration du capitalisme en Chine a

provoqué un changement complet, la transformant en la mégalopole du

centre de la Chine.

L’agglomération a plus de 4 millions

d’habitants en 1982, plus de 8 millions en 2000, pratiquement 11

millions en 2015. Wuhan intègre huit villes d’importance

significative dans cette agglomération (Huangshi, Erzhou, Huanggang,

Xiaogan, Xianning, Xiantao, Tianmen, Qianjiang).

Cet ancien comptoir français se veut désormais

même le modèle chinois en matière de développement urbain et

connaît une opération massive de

construction d’infrastructures routières (une ligne de métro par

an, train de banlieue à grande vitesse sur 400 km, etc.).

Cette dimension

urbaine n’est cependant

qu’un aspect de la

question. Le tiers de la population vit encore dans les campagnes,

dans une

agglomération où l’on trouve Carrefour, Auchan, Starbucks, Pizza

Hut, KFC, etc.

On a ici un

entremêlement des villes, des campagnes, dans

le cadre d’une expansion

capitaliste débridée.

L’origine du

virus au sens strict,

c’est ainsi

l’urbanisation massive de

l’aire de Wuhan,

avec une utilisation, pour

l’alimentation, d’animaux tant

sauvages qu’issus de l’élevage, dans

une sorte de confusion générale où l’on ne sait plus ce qui est

villes, ce qui est campagnes.

Tel a été

le terrain, contre-nature,

favorable à la mutation du

virus, qui est passé d’une espèce à une autre, puis finalement à

l’espèce humaine.

Ce n’est pas

une rencontre avec une maladie non découverte jusqu’à présent –

c’est l’affrontement de l’humanité avec une maladie issue

d’une mutation, provoquée par l’action de l’humanité

elle-même.

La métropole comme base du MPC

Il y a à Wuhan une « ville durable »

franco-chinoise de 39 km², un projet mis en place à l’époque de

la présidence de François Hollande. L’année 2018 a même été

« l’année franco-chinoise de l’environnement » et se

rendant en Chine à cette occasion, Emmanuel Macron a déclaré la

chose suivante :

« L’urbanisation

est d’ores et déjà un défi de la Chine et le sera encore plus

demain. La France souhaite renforcer ses partenariats en la matière

en développant l’offre intégrée que nous avons construite pour

la ville durable. »

Cela

montre la convergence, à l’échelle mondiale, de

toutes les forces

capitalistes vers le renforcement de la métropole. Aujourd’hui,

la majorité de l’humanité habite en

effet dans des villes.

Il faudrait cependant

davantage parler de milieux urbains, car depuis le passage de la

bourgeoisie dans la réaction à la suite de sa victoire sur la

féodalité, elle n’est plus en mesure de réaliser de villes au

sens historique du terme, d’où le grand intérêt culturel pour

les véritables villes au sens strict (Paris, Londres, New York,

Venise, Bruges, Amsterdam, Prague…), elles-mêmes d’ailleurs

profondément défigurées par le MPC.

La métropole aux

innombrables ramifications, despotique dans son anonymat et

entièrement dénaturée, devient la norme. C’est la forme la plus

adaptée à la satisfaction de la production et de la consommation

capitalistes, au 24 heures sur 24 du capitalisme.

Pour notre pays,

la France, on peut dire que son symbole est le rond-point qui parsème

les routes. On est là dans la dynamique du flux-tendu, du

zéro stock impliquant massivement des zones industrielles dans les

campagnes, afin d’avoir une circulation accélérée et une

meilleure rotation du capital.

Cela entraîne la destruction de la nature et

l’écrasement moral, culturel et psychologique des travailleurs.

Karl

Marx parle à juste titre d’une :

« corrélation fatale

entre l’accumulation du capital et l’accumulation de la misère,

de telle sorte qu’accumulation de richesse à un pôle, c’est

égale accumulation de pauvreté, de souffrance, d’ignorance,

d’abrutissement, de dégradation morale, d’esclavage, au pôle

opposé, du côté de la classe qui produit le capital même. »

La ville

historique, celle de la bourgeoisie, impliquait la culture, les

échanges, les rencontres.

Cela est incompatible avec le MPC, qui est tyrannique et exige

que tout soit un rapport marchand toujours plus profond, plus ample,

plus perfectionné, plus

rapide.

La ville moderne,

c’est désormais un endroit où habiter, de manière isolée, en

cherchant à valoriser le plus possible son logement, si possible par

l’accession à la propriété. Tout est loin, de plus en plus loin,

qu’il s’agisse des loisirs, des possibilités de faire du sport,

de ses achats, des gens qu’on

peut rencontrer.

Tout est

subordonné à un rapport marchand, tout

doit passer par le MPC.

Le

caractère borné

du MPC face à

la maladie à coronavirus

2019

Le MPC n’a qu’une

seule logique : son propre développement. Il ne procède pas

par choix, mais par nécessité, puisque son existence même dépend

d’un développement ininterrompu et élargi du capital. Son seul

horizon, c’est lui-même.

Le MPC est ainsi le premier à « regretter »

la crise de la maladie à

coronavirus 2019

(COVID-19), mais en même temps si la même chose était à refaire,

il le referait. Le MPC ne se permet en effet aucun recul, aucune

analyse de fond ; il vit dans l’immédiateté de son

auto-réalisation. Il n’a aucune considération sur lui-même,

étant un système qui est sa propre fin en soi.

On voit

clairement son caractère borné tout au long de la crise

sanitaire due à la maladie à

coronavirus 2019

(COVID-19), qui

est nouvelle

par son ampleur, et surtout

qui

choque de par sa dimension qualitative.

Les chercheurs sont débordés, car les

rapports naturels entre les êtres vivants sont bouleversés et

cela provoque des crises sanitaires

exprimant un saut qualitatif qui

les dépasse.

Il y a déjà eu l’émergence du virus SRAS-CoV par l’intermédiaire de la civette palmiste masquée et du MERS-CoV par l’intermédiaire du dromadaire. Ces sauts entre espèces de virus, qu’on ne trouve pas en situation naturelle, deviennent récurrents en raison de la situation imposée par le MPC.

Tout

le monde a pour

cette raison

entendu parler du VIH, d’Ebola,

des grippes aviaires, des grippes porcines. La

grippe dite espagnole, qui

a tué entre 20 et 100 millions de personnes en 1918, est de ce

type également ; provenant

d’un élevage d’animaux aux États-Unis,

elle reflète le début de la généralisation du rapport dénaturé

à la vie.

Le

MPC produit, par son action (et

son inaction), des

phénomènes destructeurs, naissant de la contradiction entre lui et

la vie sur Terre.

Rien de tout cela n’est cependant saisissable

par le MPC, qui ne cerne la réalité qu’au moyen de statistiques,

du « big data », de l’évaluation quantitative de

données. Le principe du développement qualitatif est étranger

au MPC.

Le capitalisme étant non pas simplement une

« économie », mais un mode de production unilatéral, il

répond à sa propre logique d’accumulation et à rien d’autre.

Il ne peut que constater, passivement, en restant lui-même.

Le MPC a ainsi intérêt à disposer de ce qu’il voit comme des ressources naturelles potentielles, donc à les préserver – mais de l’autre côté, il est obligé de les intégrer, de les valoriser rapidement, pour répondre aux besoins de la production et de la consommation fondés sur le capital.

Le MPC a de même tout intérêt à faire en sorte

que le réchauffement climatique ne provoque pas de troubles massifs.

Toutefois, en même temps, le MPC a ses priorités à lui et

considère que son propre développement prime sur toute autre

considération.

C’est la raison pour laquelle des partisans du

MPC peuvent indifféremment dire soit que le réchauffement

climatique ne compte pas, soit que le capitalisme doit développer de

nouveaux marchés pour s’adapter. Ce sont les deux pièces d’une

même médaille consistant en le caractère borné du MPC.

Le MPC se heurte à la réalité

Le MPC a bouleversé tout le rapport naturel entre

la vie et son cadre. Le travail humain avait déjà lui-même

provoqué des bouleversements, dès l’agriculture et l’élevage.

Avec le développement des forces productives toutefois, la planète

a entièrement changé de visage avec le MPC.

La vie concernée par le MPC était initialement

restreinte, puisqu’il y avait seulement une poignée de pays

capitalistes à l’origine, avec les Pays-Bas et l’Angleterre,

avec des forces productives peu développées.

Suivirent ensuite toute une série de pays, comme

la Belgique, la France, l’Allemagne… et principalement les

États-Unis, avec une accumulation matérielle commençant à être

significative, alors que la colonisation bouleversait les économies

primitives partout dans le monde.

Il existe des économies qui ne sont pas encore

parfaitement capitalistes au sens strict, mais le MPC les a

foncièrement modifiées, afin de se les subordonner. Les situations

de féodalité moderne qui existent dans la plupart des pays du monde

rentrent elles-mêmes dans le cadre du MPC.

C’est cette féodalité moderne qui réalise la

déforestation en Amazonie, l’utilisation massive d’énergies

fossiles au Moyen-Orient, la monoculture de Cacao en Afrique de

l’Ouest, celle de l’huile de palme en Indonésie et en Malaisie,

etc.

Le mode de vie humain au sein du MPC n’a

pourtant pas changé qualitativement à travers les décennies. C’est

quantitativement qu’il s’est approfondi et généralisé.

Et le quantitatif se transforme, à un moment,

en qualitatif.

La crise de la maladie à coronavirus 2019

(COVID-19) reflète que le MPC commence à atteindre sa limite :

il commence à porter atteinte à l’ensemble de la réalité, à

tous les niveaux. Il n’est plus une force réalisatrice, mais

une force de déstabilisation, de troubles, de destructions.

Le MPC touche à sa limite

Plus le MPC se

développe, plus il se confronte à sa limite, son incapacité à

amener la reproduction élargie de la vie sans rentrer en

contradiction antagonique avec la vie elle-même.

Tant que le capital sera aux mains de personnes

particulières, il cherchera de manière irrationnelle sa

reproduction élargie et produira une systématisation forcée de la

valorisation du capital – c’est-à-dire l’utilisation de ce qui

existe, le plus possible, pour amener une production capitaliste, une

consommation capitaliste.

La destruction de tout ce qui est naturel est

inévitable pour un mode de production dont la fonction est

l’accumulation dispersée, désordonnée, systématique et par

cycles toujours plus puissants, par un capital toujours plus unifié

et violent.

La crise de la maladie à coronavirus 2019

(COVID-19) montre que la transformation de la réalité par le MPC a

atteint une dimension planétaire et que le seuil de la rupture a été

atteint.

Il y avait déjà de nombreux signes indicateurs.

Le MPC cherche à forcer le cours des choses, à faire en sorte que

tout s’insère parfaitement en lui, quitte à être violemment

déformé, broyé, refaçonné.

Le MPC dynamite déjà littéralement le

fonctionnement naturel des choses. Il déforme tout ce qui existe

pour l’insérer dans le marché capitaliste. Cela est vrai pour les

animaux employés dans l’industrie, qui sont modifiés

génétiquement que ce soit pour l’alimentation ou pour le secteur

des animaux de compagnie.

Cela est vrai pour la végétation et la vie

sauvage en général, dont la richesse, la multiplicité, le

foisonnement… sont considérés comme hostiles par le MPC, car

porteurs de qualité, irréductibles à une simple lecture

quantitative.

Cela est vrai pour le mode de vie humain ; il

suffit de penser à la consommation de viande, l’utilisation

massive du sucre et des produits stimulants (caféine, théine), la

généralisation de produits transformés, la multiplication des

marchés spécifiques (halal, cacher, sans gluten, produits

simili-carnés, etc.).

Et même si les conditions de travail se sont

améliorées, elles impliquent une tension humaine bien plus immense,

ainsi qu’une déformation profonde de la personnalité. Rien que le

travail de nuit s’est considérablement élargi, concernant plus de

15 % des travailleurs en France, avec des conséquences

terribles sur la santé.

Le MPC tente concrètement de modifier sa

propre base matérielle, afin d’éviter d’atteindre sa propre

limite historique, et ce faisant il l’atteint.

Car le

MPC rentre ainsi en

contradiction avec sa propre base

matérielle pour forcer son

propre développement – la

réalité devient antagonique au MPC.

Crise sanitaire mondiale et

affirmation communiste

La

maladie à coronavirus

2019 (COVID-19)

est une crise mondiale qui

ne vient pas de l’extérieur du MPC, mais de lui, et en

même temps elle s’exprime

en lui. L’accumulation

capitaliste

se déroule de manière concrète et c’est ce processus

d’accumulation qui, lui-même, porte

la crise, produit la crise, est la crise elle-même.

Le MPC voit ici

la réalité se dérober sous ses pieds. Il est forcé

de reculer.

Et le MPC qui recule, c’est l’humanité qui

recule – se plaçant au cœur de la contradiction historique, comme

source et résolution.

C’est en effet

l’humanité qui porte le MPC. Ce que vit le MPC, l’humanité le

vit aussi, tout comme ce que vit l’humanité, le MPC le vit.

L’humanité,

prisonnière du MPC, de ses mécanismes, de l’idéologie qui en

découle, se confronte alors à une prise de conscience brutale :

la réalité se rebelle contre elle.

Le surgissement de

la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est

une crise ébranlant les fondements mêmes de la participation de

l’humanité aux activités du MPC.

L’humanité, qui relève de la nature, est

obligé de décrocher du MPC qui devient un obstacle à la vie

elle-même.

C’est la fin de

tout un mouvement. L’humanité est sortie de la nature

pour s’affirmer comme espèce, mais elle doit y retourner en

apportant les acquis de son propre parcours. Cela

correspond au principe du développement inégal.

Ce qu’on appelle

Histoire, c’est l’histoire humaine dans son parcours séparé de

la Biosphère, c’est-à-dire de l’ensemble de la vie sur Terre en

tant que système unifié.

La fin de l’Histoire,

le passage au Communisme, c’est son retour dans l’Histoire de la

Biosphère, en lui apportant ce qui a été acquis lors de son

développement inégal.

La transformation

communiste touche l’être humain dans ce qu’il a de plus profond.

Elle le ramène à la nature, en tant qu’être social

complexe.

C’est à la fois

un déchirement, mais également une réinsertion dans le processus

général de la Biosphère.

Les objectifs communistes

Produite par le MPC, la crise sanitaire va se

répercuter en lui en provoquant des désorganisations, des

ralentissements, d’inéluctables faillites. Cela dévoile toute

cette fragilité de l’édifice du MPC, qui a fait son temps.

Le MPC cherchera évidemment désespérément à se sortir de là, aux dépens des masses, qui se feront encore davantage exploiter et aliéner. Cela passera également par l’accentuation de la marche à la guerre pour le repartage du monde, avec en son cœur l’affrontement entre la superpuissance impérialiste américaine hégémonique et la Chine désireuse d’un repartage du monde en sa faveur.

Cela ne suffira pourtant pas, la limite étant

atteinte, le seuil de basculement étant atteint.

Ce qui joue substantiellement, c’est que la

limite du MPC est le capital lui-même, toujours plus incapable de se

valoriser dans la réalité, d’autant plus si elle se rebelle

ouvertement.

Le MPC se retrouve dans la situation impossible de

perpétuellement chercher à contourner la baisse tendancielle du

taux de profit. Il tente d’échapper à une surproduction de

marchandises de par l’absence de continuité dans le cycle de

consommation, d’éviter la surproduction de capital, en cas

d’absence de terrain où se développer.

La crise sanitaire le précipite d’autant plus

dans l’échec de son auto-élargissement.

Le MPC s’efface concrètement devant le saut

qualitatif historique : le passage à l’unification mondiale

de l’humanité sous l’égide de la classe ouvrière, l’adoption

de la position communiste par rapport à la nature.

Il découle clairement de cette lecture

révolutionnaire de la crise de la maladie à coronavirus 2019

(COVID-19) que les tâches suivantes sont à l’ordre du jour,

relevant du programme communiste général pour toute notre époque :

1. Remplacement des appareils d’État par le

pouvoir démocratique du peuple ;

2. Démantèlement des métropoles ;

3. Cessation autant que possible de tout rapport

destructeur avec la vie sur Terre ;

4. Socialisation sans contrepartie de l’ensemble

des monopoles ;

5. Établissement d’une République socialiste

mondiale ;

6. Conquête de l’espace afin d’y répandre la

vie depuis la Biosphère.

Nous entrons dans l’époque décisive, celle de

la seconde vague de la révolution mondiale. Nous serons en première

ligne pour faire de notre pays l’exemple à suivre pour répondre

aux défis de notre époque !

Cette tâche est inévitable historiquement, la

victoire communiste est assurée par définition même.

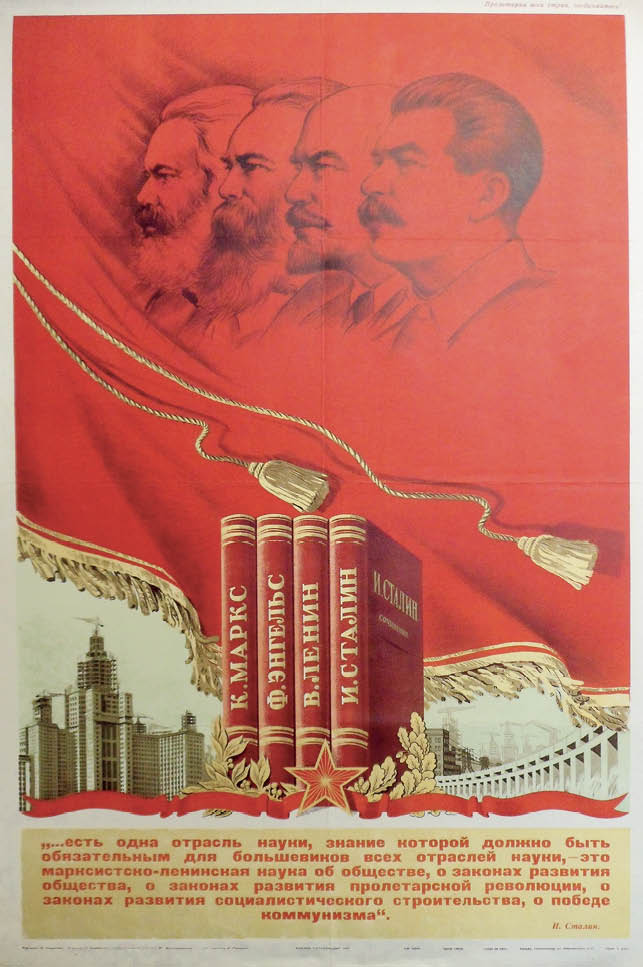

Vive Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao Zedong !

Vive le Marxisme-Léninisme-Maoïsme !

Guerre populaire pour le Communisme !

Parti Communiste de France (Marxiste-Léniniste-Maoïste)

Mars 2020

>> Retour à la page des documents du PCF (mlm)