Jules Champfleury fut l’un des principaux théoriciens tentant de formuler le réalisme.

Voici ce qu’il dit à ce sujet dans son rapport avec Gustave Courbet, dans une lettre à George Sand.

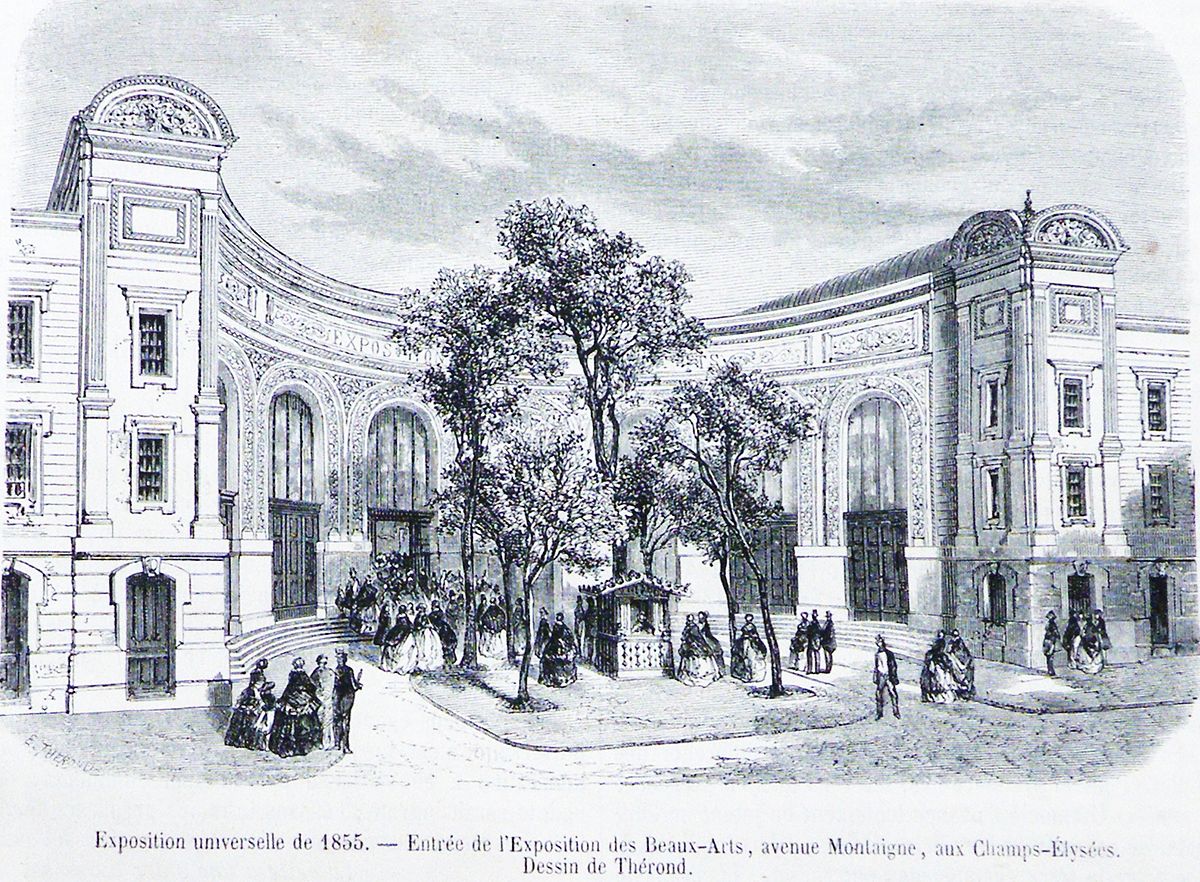

Jules Champfleury y parle à George Sand de l’initiative de Gustave Courbet lors de l’Exposition universelle de 1855.

Cette dernière se tint à Paris sur les Champs-Élysées du 15 mai au 31 octobre 1855, accueillant plus de cinq millions de personnes, 25 États y participant, avec notamment un Palais des Beaux-Arts.

Gustave Courbet ne s’était vu accepter que onze œuvres, aussi construisit-il à côté du palais un pavillon de bois, qualifié de pavillon du réalisme, pour y exposer notamment L’atelier du peintre, ainsi qu’une quarantaine d’autres tableaux.

A l’heure qu’il est, madame, on voit à deux pas de l’Exposition de peinture, dans l’avenue Montaigne, un écriteau portant en toutes lettres : DU RÉALISME. G. Courbet. Exposition de quarante tableaux de son œuvre.

C’est une exhibition à la manière anglaise.

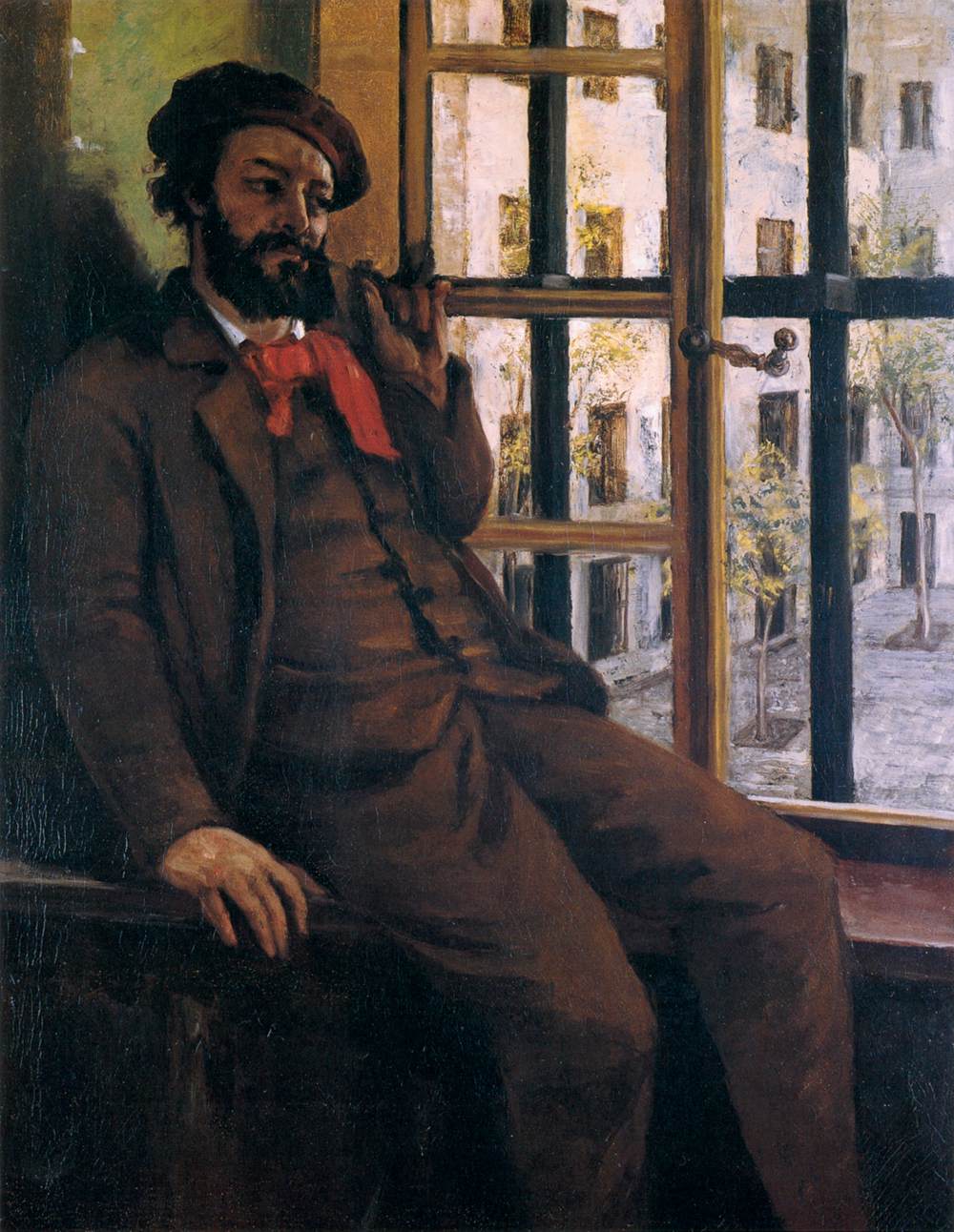

Un peintre, dont le nom a fait explosion depuis la Révolution de février, a choisi, dans son œuvre, les toiles les plus significatives, et il a fait bâtir un atelier.

C’est une audace incroyable, c’est le renversement de toutes les institutions par la voie du jury, c’est l’appel direct au public, c’est la liberté, disent les uns.

C’est un scandale, c’est l’anarchie, c’est l’art traîné dans la boue, ce sont les tréteaux de la foire, disent les autres.

J’avoue, madame, que je pense comme les premiers, comme tous ceux qui réclament la liberté la plus complète sous toutes ses manifestations.

Les jurys, les académies, les concours de toute espèce, ont démontré plus d’une fois leur impuissance à créer des hommes et des œuvres.

Si la liberté du théâtre existait, nous ne verrions pas un Rouvière obligé de jouer Hamlet devant des paysans, dans une grange, faisant sourire l’ombre du vieux Shakspeare, qui se croirait, au dix-neuvième siècle, à Londres, représentant ses pièces dans un bouge de la Cité.

Nous ne savons pas ce qu’il meurt de génies inconnus qui ne savent se plier aux exigences de la société, qui ne peuvent dompter leur sauvagerie et qui se suicident dans les cachots cellulaires de la convention. M. Courbet n’en est pas là : depuis 1848, il a exposé, sans interruption, aux divers Salons, des toiles importantes qui, toujours, ont eu le privilège de raviver les discussions.

Le gouvernement républicain lui acheta même une toile importante, l’Après-dînée à Ornans, que j’ai revue, au musée de Lille, à côté des vieux maîtres, et qui tient une place honorable au milieu d’œuvres consacrées.

Cette année, le jury s’est montré avare de place à l’exposition universelle pour les jeunes peintres : l’hospitalité était si grande vis-à-vis des hommes acceptés de la France et des nations étrangères, que la jeunesse en a un peu souffert.

J’ai peu de temps pour courir les ateliers, mais j’ai rencontré des toiles refusées qui, en d’autres temps, auraient obtenu certainement de légitimes succès.

M. Courbet, fort de l’opinion publique, qui, depuis cinq ou six ans, joue autour de son nom, aura été blessé des refus du jury, qui tombaient sur ses œuvres les plus importantes, et il en a appelé directement au public.

Le raisonnement suivant s’est résumé dans son cerveau : on m’appelle réaliste, je veux démontrer, par une série de tableaux connus, comment je comprends le réalisme.

Non content de faire bâtir un atelier, d’y accrocher des toiles, le peintre a lancé un manifeste, et sur sa porte il a écrit : le réalisme.

Si je vous adresse cette lettre, madame, c’est pour la vive curiosité pleine de bonne foi que vous avez montrée pour une doctrine qui prend corps de jour en jour et qui a ses représentants dans tous les arts.

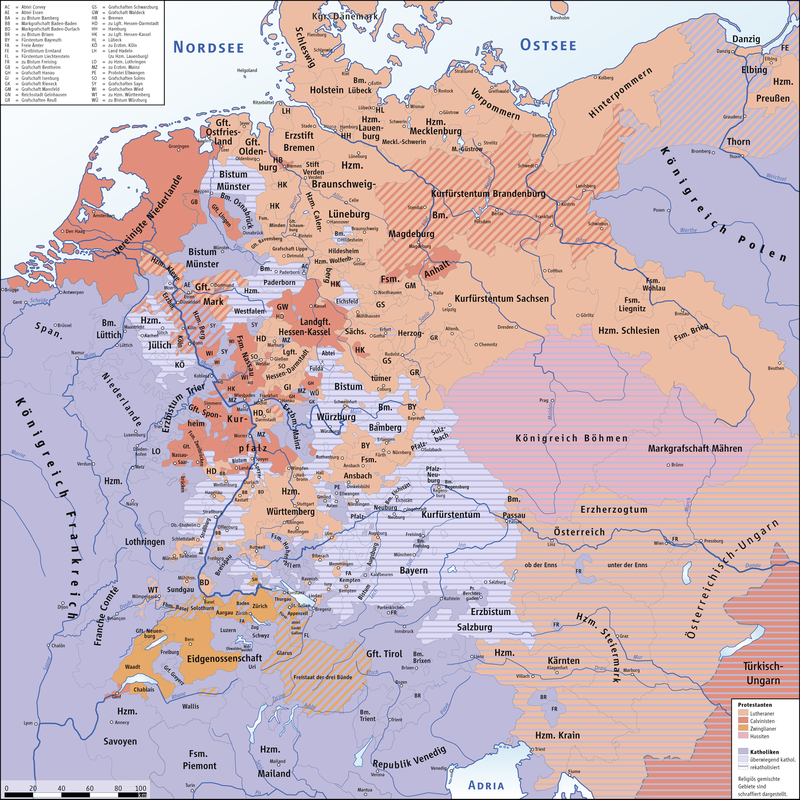

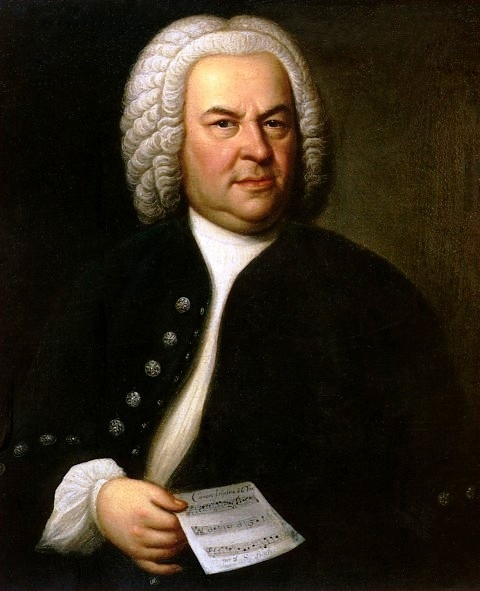

Un musicien allemand, M. Wagner, dont on ne connaît pas les œuvres à Paris, a été vivement maltraité, dans les gazettes musicales, par M. Fétis, qui accuse le nouveau compositeur d’être entaché de réalisme.

Tous ceux qui apportent quelques aspirations nouvelles sont dits réalistes.

On verra certainement des médecins réalistes, des chimistes réalistes, des manufacturiers réalistes, des historiens réalistes.

M. Courbet est un réaliste, je suis un réaliste : puisque les critiques le disent, je les laisse dire.

Mais, à ma grande honte, j’avoue n’avoir jamais étudié le code qui contient les lois à l’aide desquelles il est permis au premier venu de produire des œuvres réalistes.

Le nom me fait horreur par sa terminaison pédantesque ; je crains les écoles comme le choléra, et ma plus grande joie est de rencontrer des individualités nettement tranchées.

Voilà pourquoi M. Courbet est, à mes yeux, un homme nouveau.

Le peintre lui-même, dans son manifeste, a dit quelques mots excellents : « Le titre de réaliste m’a été imposé comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de romantiques.

Les titres, en aucun temps, n’ont donné une idée juste des choses : s’il en était autrement, les œuvres seraient superflues. »

Mais vous savez mieux que personne, madame, quelle singulière ville est Paris en fait d’opinions et de discussions.

Le pays le plus intelligent de l’Europe renferme nécessairement le plus d’incapacités, de demi, de tiers et de quart d’intelligence ; doit-on même profaner ce beau nom pour en habiller ces pauvres bavards, ces niais raisonneurs, ces malheureux vivant des gazettes, ces curieux qui se glissent partout, ces impertinents qu’on tremble de voir parler, ces écrivassiers à tant la ligne qui se sont jetés dans les lettres par misère ou par paresse, enfin, cette tourbe de gens inutiles qui juge, raisonne, applaudit, contredit, loue, flatte, critique sans conviction, qui n’est pas la foule et qui se dit la foule.

Avec dix personnes intelligentes on pourrait vider à fond la question du réalisme ; avec cette plèbe d’ignorants, de jaloux, d’impuissants, de critiques, il ne sort que des mots.

Je ne vous définirai pas, madame, le réalisme ; je ne sais d’où il vient, où il va, ce qu’il est ; Homère serait un réaliste, puisqu’il a observé et décrit avec exactitude les mœurs de son époque.

Homère, on ne le sait pas assez, fut violemment insulté comme un réaliste dangereux.

« A la vérité, dit Cicéron en parlant d’Homère, toutes ces choses sont de pures inventions de ce poëte, qui s’est plu à rabaisser les dieux jusqu’à la condition des hommes ; il eût été mieux d’élever les hommes jusqu’à celle des dieux. »

Que dit-on tous les jours dans les journaux ?

S’il me fallait d’autres illustres exemples, je n’aurais qu’à ouvrir le premier volume venu de critique, car, aujourd’hui, il est de mode de réimprimer en volume les inutilités hebdomadaires qui se publient dans les journaux.

On y verrait, entre autres, que ce pauvre Gérard de Nerval a été conduit à une mort tragique par le réalisme.

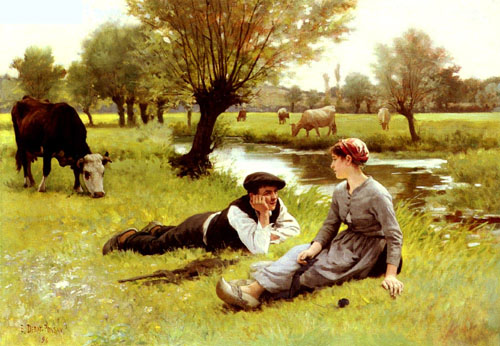

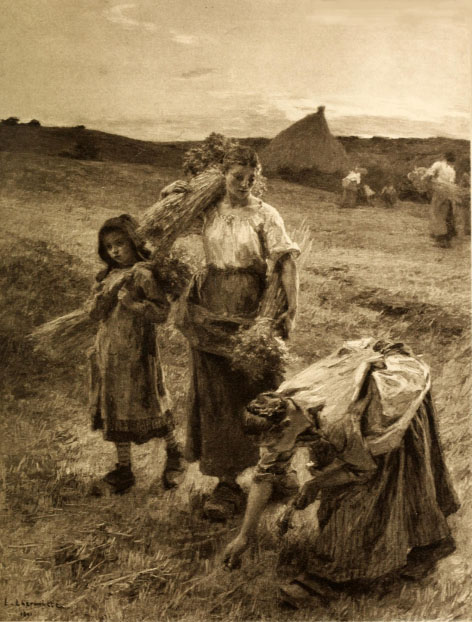

C’est un gentilhomme amateur qui écrit de pareilles misères ; vos drames de campagne sont entachés de réalisme. Ils renferment des paysans.

Là est le crime.

Dans ces derniers temps, Béranger a été accusé de réalisme. Combien les mots peuvent entraîner les hommes !

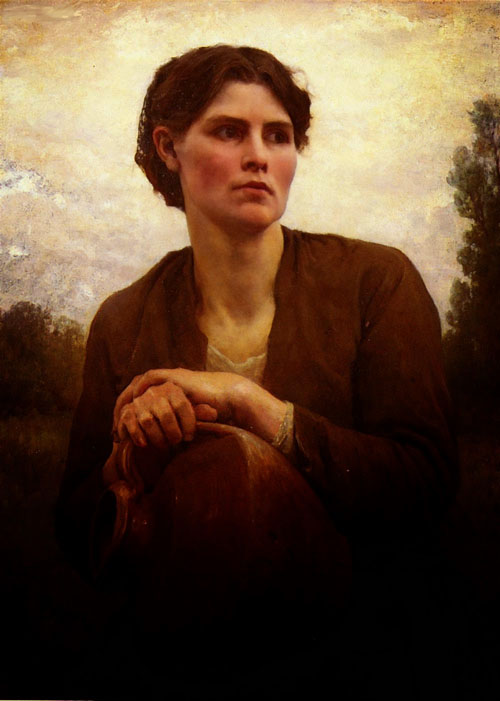

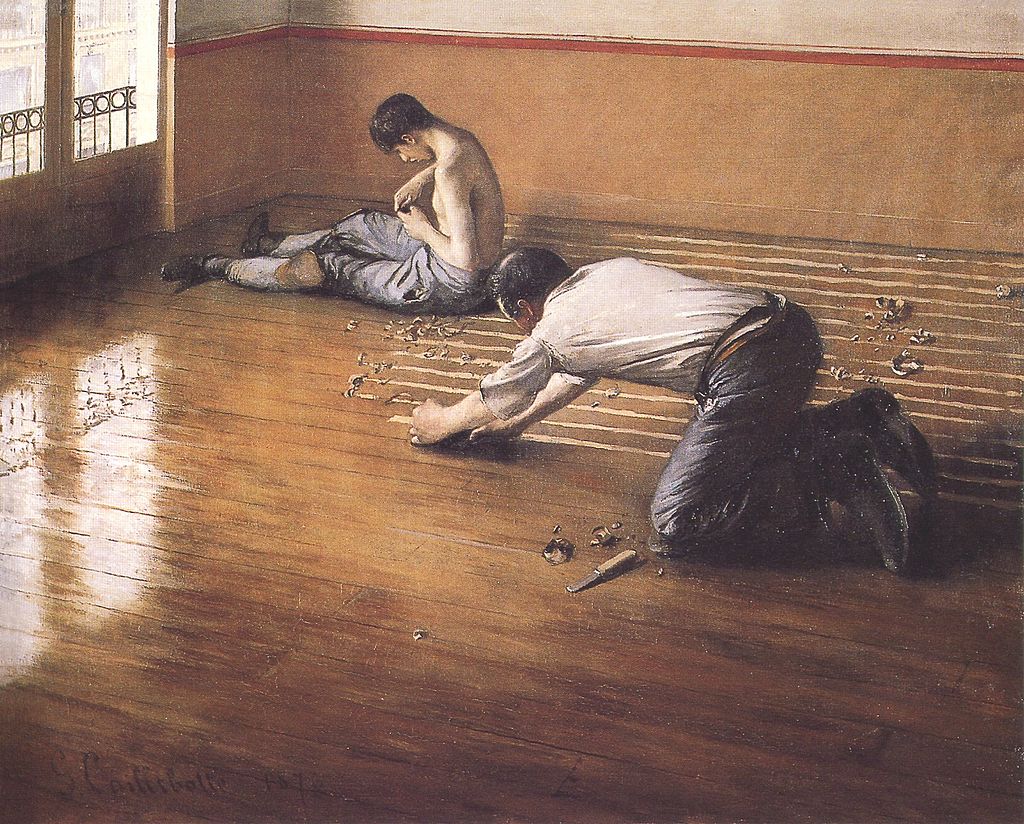

M. Courbet est un factieux pour avoir représenté de bonne foi des bourgeois, des paysans, des femmes de village de grandeur naturelle.

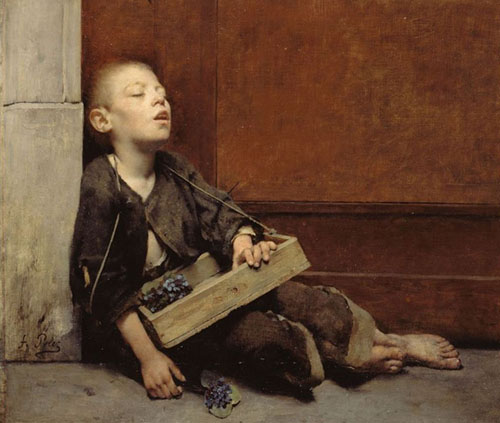

Ç’a été là le premier point. On ne veut pas admettre qu’un casseur de pierre vaut un prince : la noblesse se gendarme de ce qu’il est accordé tant de mètres de toile à des gens du peuple; seuls les souverains ont le droit d’être peints en pied, avec leurs décorations, leurs broderies et leurs physionomies officielles.

Comment ?

Un homme d’Ornans, un paysan enfermé dans son cercueil, se permet de rassembler à son enterrement une foule considérable: des fermiers, des gens de bas étage, et on donne à cette représentation le développement que Largillière avait, lui, le droit de donner à des magistrats allant à la messe du Saint-Esprit.

Si Velasquez a fait grand, c’étaient des grands seigneurs d’Espagne, des infants, des infantes ; il y a là au moins de la soie, de l’or sur les habits, des décorations et des plumets.

Van der Helst a peint des bourgmestres dans toute leur taille, mais ces Flamands épais se sauvent par le costume.

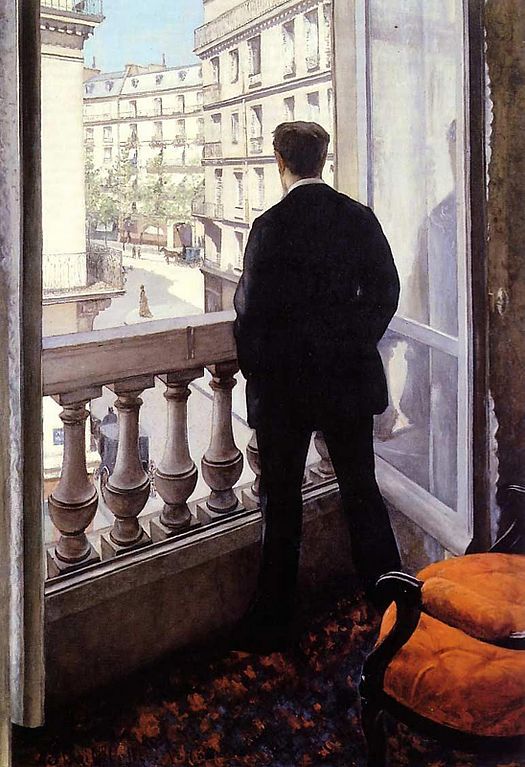

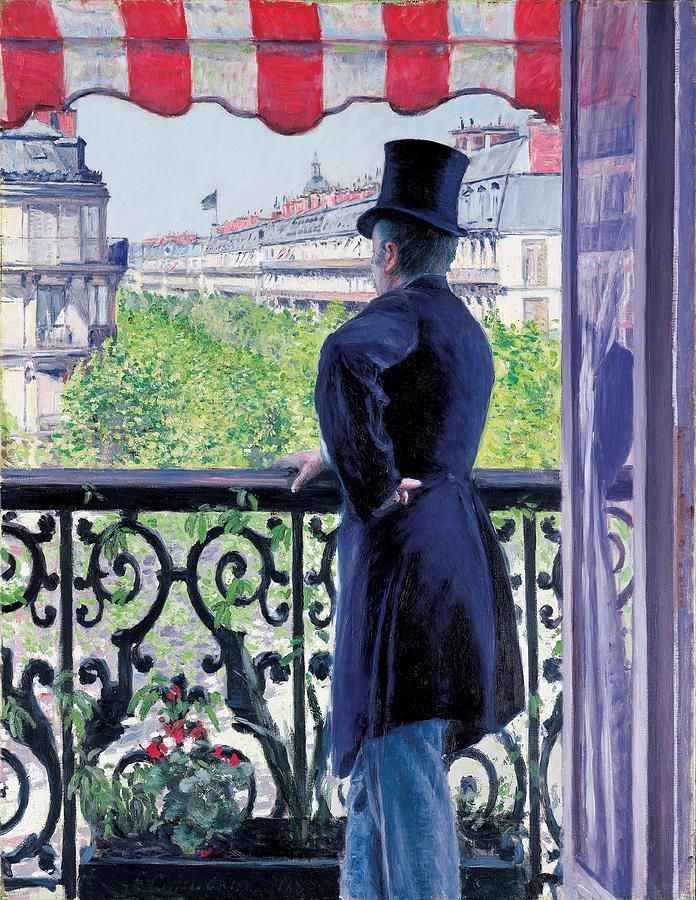

Il paraît que notre costume n’est pas un costume : j’ai honte, vraiment, madame, de m’arrêter à de telles raisons.

Le costume de chaque époque est régi par des lois inconnues, hygiéniques, qui se glissent dans la mode, sans que celle-ci s’en rende compte.

Tous les cinquante ans, les costumes sont bouleversés en France ; comme les physionomies, ils deviennent historiques et aussi curieux à étudier, aussi singuliers à regarder, que les vêtements d’une peuplade de sauvages.

Les portraits de Gérard, de 1800, qui ont pu sembler vulgaires dans le principe, prennent plus tard une tournure, une physionomie singulières.

Ce que les artistes appellent costume, c’est-à-dire, mille brimborions (des plumes, des mouches, des aigrettes, etc.), peut amuser un moment les esprits frivoles ; mais la représentation sérieuse de la personnalité actuelle, les chapeaux ronds, les habits noirs, les souliers vernis ou les sabots de paysans, est bien autrement intéressante.

On m’accordera peut-être ceci, mais on dira : Votre peintre manque d’idéal.

Je répondrai à cela tout à l’heure, avec l’aide d’un homme qui a su tirer de l’œuvre de M. Courbet des conclusions pleines d’un grand bon sens.

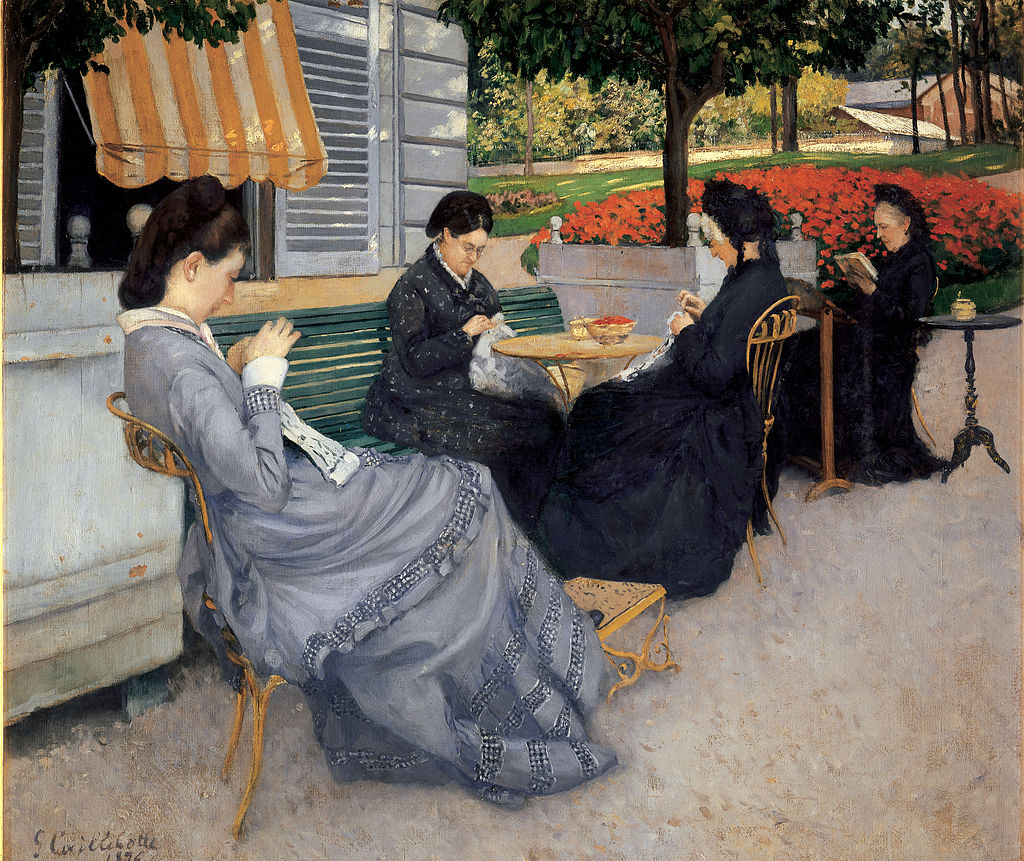

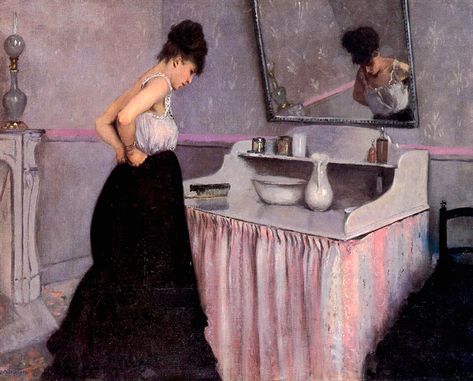

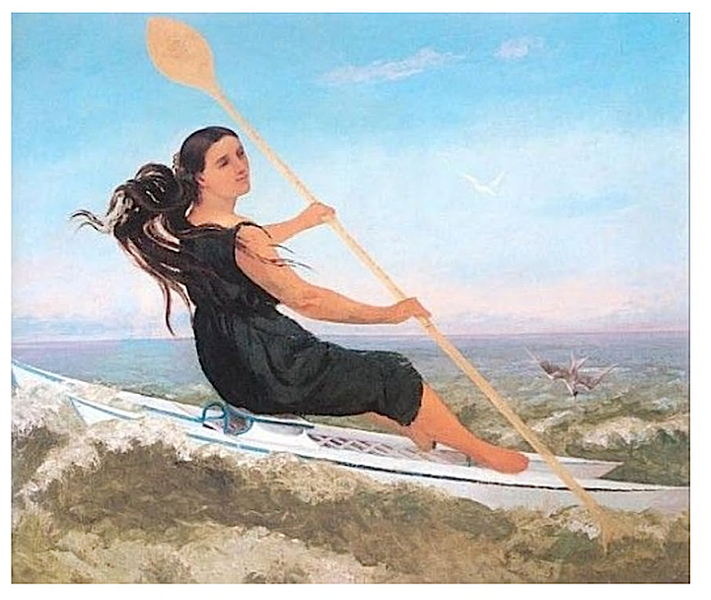

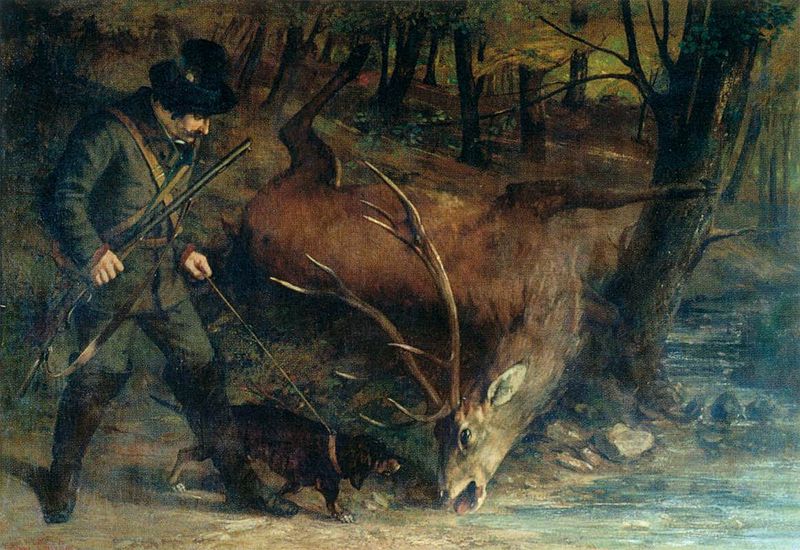

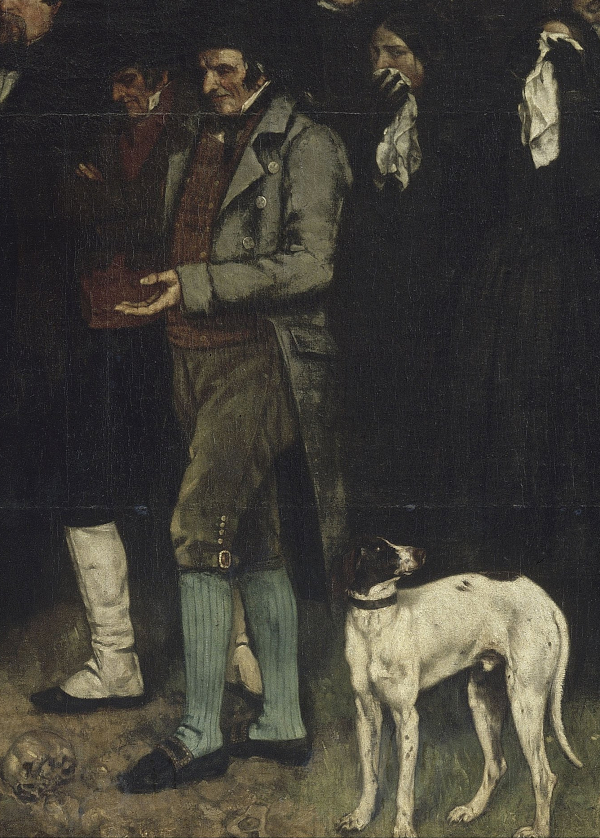

Les quarante tableaux de l’avenue Montaigne contiennent des paysages, des portraits, des animaux, de grandes scènes domestiques et une œuvre que l’artiste intitule : Allégorie réelle.

D’un coup d’œil, il est permis de suivre les progrès qui se sont faits dans l’esprit et le pinceau de M. Courbet.

Avant tout, il est né peintre, c’est-à-dire, que nul ne peut contester son talent robuste et puissant d’ouvrier : il attaque une grande machine avec intrépidité, il peut ne pas séduire tous les yeux, quelques parties peuvent être négligées ou maladroites, mais chacun de ses tableaux est peint ; j’appelle surtout peintres les Flamands et les Espagnols.

Véronèse, Rubens, seront toujours de grands peintres, à quelque opinion qu’on appartienne, à quelque point de vue qu’on se place.

Aussi je ne connais personne qui songe à nier les qualités de peintre de M. Courbet.

M. Courbet n’abuse point de la sonorité des tons, puisqu’on a transporté la langue musicale dans le domaine de la peinture.

L’impression de ses tableaux n’en sera que plus durable.

Il est du domaine de toute œuvre sérieuse de ne pas attirer l’attention par des retentissements inutiles : une douce symphonie de Haydn, intime et domestique, vivra encore, qu’on parlera avec dérision des nombreuses trompettes de M. Berlioz.

Les éclats des cuivres en musique ne signifient pas plus que les tonalités bruyantes en peinture.

On appelle maladroitement coloristes des maîtres dont la palette est en fureur et contient des éclats, des tons bruyants.

La gamme de M. Courbet est tranquille, imposante et calme ; aussi n’ai-je pas été étonné de retrouver, consacré maintenant à jamais en moi, le fameux Enterrement à Ornans, qui fut le premier coup de canon tiré par le peintre, regardé comme un émeutier dans l’art.

Il y a près de huit ans que j’ai imprimé, sur M. Courbet, inconnu, des phrases qui annonçaient sa destinée : je ne les citerai pas, je ne tiens pas plus à avoir raison le premier que de porter les modes le jour de Longchamps.

Deviner les hommes et les œuvres dix ans avant la majorité, pure affaire de dandysme littéraire qui fait perdre beaucoup de temps.

Dans ses nombreux morceaux de critique, Stendhal a imprimé, en 1825, des vérités audacieuses, qui l’ont fait trop souffrir.

Aujourd’hui même, il est encore en avance de son temps.

« Je parierais, écrit-il à un ami en 1822, que, dans vingt ans, l’on jouera, en France, Shakespeare en prose. »

Il y a de cela trente-trois ans, et, bien certainement, madame, nous n’aurons pas cette jouissance de notre vivant.

M. Courbet est loin d’être accepté aujourd’hui, il le sera certainement avant quelques années.

Ne serait-ce pas jouer le rôle de la mouche du coche, que d’écrire, dans vingt ans, que j’avais deviné M. Courbet ?

Le public ne s’inquiète guère des ânes qui ont poussé des beuglements quand la musique de Rossini fut représentée en France ; le spirituel, l’amoureux Rossini fut traité à ses débuts avec aussi peu de ménagements que M. Courbet.

On imprima force injures à propos de ses œuvres comme à propos de l’Enterrement.

A quoi bon avoir raison ? On n’a jamais raison.

Deux bedeaux de village à trogne rouge, deux sacs à vin, serviront de thème à ces critiques frottés de littérature dont je vous parlais tout à l’heure ; opposez-leur, dans le même tableau, les charmants enfants, le groupe des femmes, les pleureuses, aussi belles dans leur douleur que toutes les Antigones de l’antiquité, il est impossible d’avoir raison.

Le soleil donne en plein midi sur des rochers, l’herbe est joyeuse et sourit aux rayons, l’air est frais, l’espace est grand, vous retrouvez la nature des montagnes, vous en aspirez les senteurs ; un plaisant arrive, qui, pour avoir puisé son instruction et son esprit dans le Journal pour rire, bafouera les Demoiselles de village.

La critique est un vilain métier qui paralyse les plus nobles facultés de l’homme, qui les éteint et les annihile : aussi la critique n’a-t-elle une réelle importance que dans les mains d’illustres créateurs : Diderot, Gœthe, vous, madame, Balzac, et d’autres, qui préfèrent baigner tous les matins leurs fibres enthousiastes plutôt que d’arroser des chardons que chaque critique tient renfermés sur sa fenêtre dans un vilain vase.

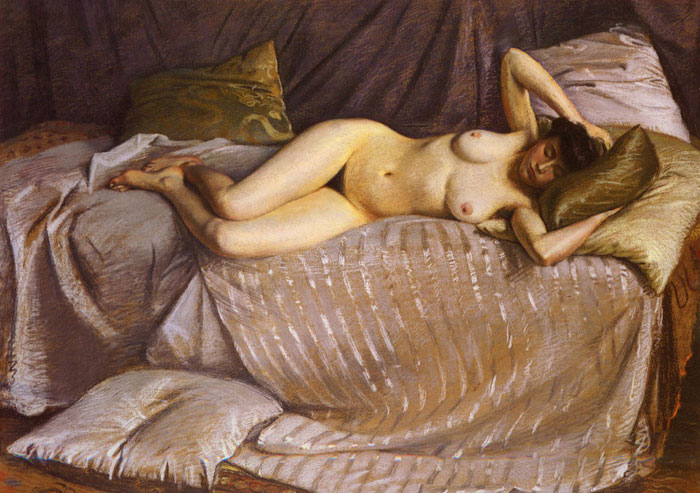

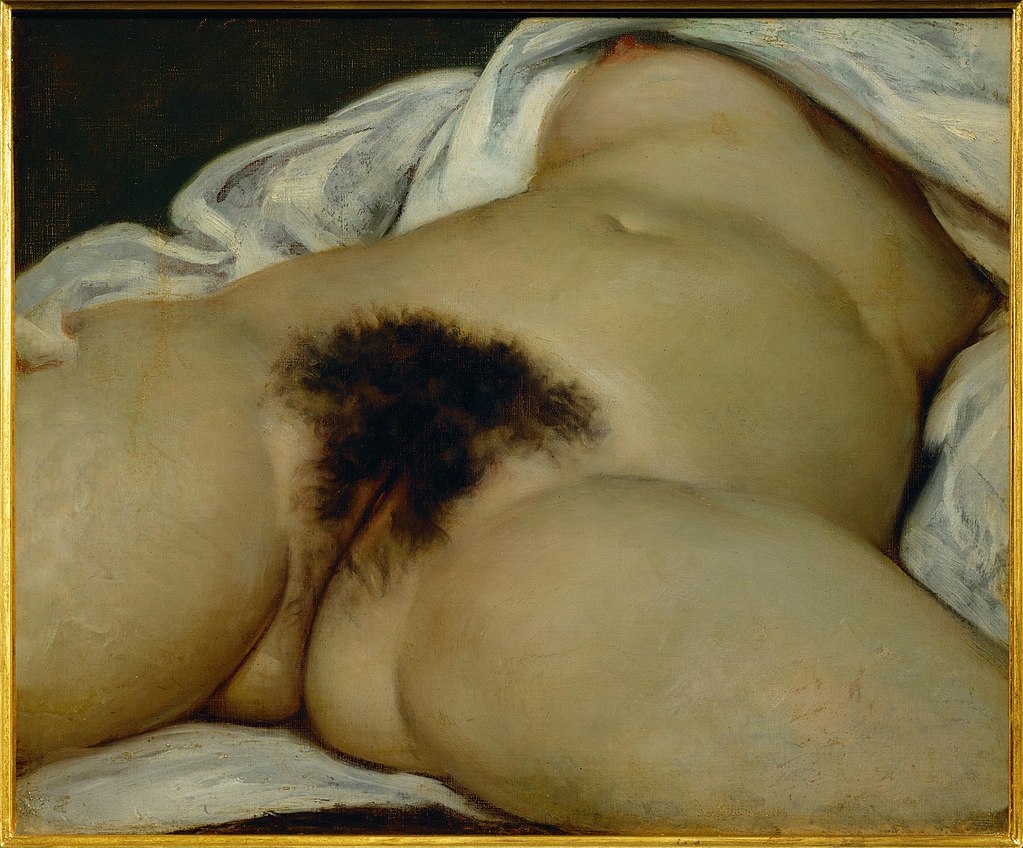

J’ai retrouvé, à l’avenue Montaigne, ces fameuses baigneuses, plus grosses de scandales que de chairs.

Voilà deux ans que ce fameux tapage est éteint, je ne vois plus aujourd’hui qu’une créature peinte solidement qui a le grand tort, pour les amis du convenu, de ne pas rappeler les Vénus anadyomènes de l’antiquité.

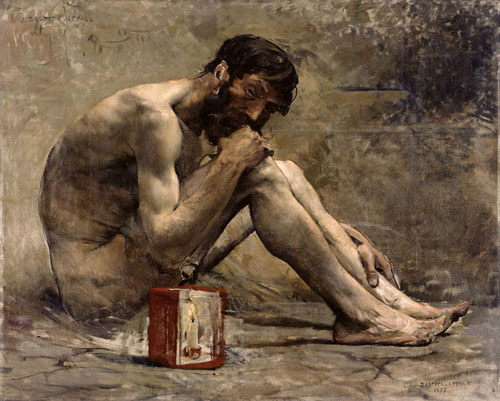

M. Proudhon, dans la Philosophie du progrès (1853), jugeait sérieusement les Baigneuses : « L’image du vice comme de la vertu est aussi bien du domaine de la peinture que de la poésie : suivant la leçon que l’artiste veut donner, toute figure, belle ou laide, peut remplir le but de l’art. »

Toute figure belle ou laide, peut remplir le but de l’art ! Et le philosophe continue : « Que le peuple, se reconnaissant à sa misère, apprenne à rougir de sa lâcheté et à détester ses tyrans ; que l’aristocratie, exposée dans sa grasse et obscène nudité, reçoive, sur chacun de ses muscles, la flagellation de son parasitisme, de son insolence et de sa corruption. »

Je passe quelques lignes et j’arrive à la conclusion : « Et que chaque génération, déposant ainsi sur la toile et le marbre le secret de son génie, arrive à la postérité sans autre blâme ni apologie que les œuvres de ses artistes. »

Ces quelques mots ne font-ils pas oublier les sottises qu’on ne devrait ni écouter ni entendre, mais qui agacent comme une mouche persistante dans ses bourdonnements ?

L’Atelier du peintre, qui sera fortement discuté, n’est pas le dernier mot de M. Courbet ; séduit par les grands maîtres flamands, espagnols, qui, à toutes les époques, ont groupé autour d’eux leur famille, leurs amis, leurs Mécènes, M. Courbet a voulu tenter de sortir cette fois du domaine de la réalité pure: allégorie réelle, dit-il dans son catalogue.

Voilà deux mots qui jurent ensemble, et qui me troublent un peu. Il faudrait prendre garde de faire plier la langue à des idées symboliques que le pinceau peut essayer à traduire, mais que la grammaire n’adopte pas.

Une allégorie ne saurait être réelle, pas plus qu’une réalité ne peut devenir allégorique : la confusion est déjà assez grande à propos de ce fameux mot réalisme, sans qu’il soit nécessaire de l’embrouiller encore davantage.

Le peintre est au milieu de son atelier, près de son chevalet, occupé à peindre un paysage, se reculant de sa toile dans une pose victorieuse et triomphante.

Une femme nue est debout près du chevalet.

Va-t-elle poser dans ce paysage ? c’est ce qui semble bizarre.

A deux pas du peintre est un petit paysan qui tourne le dos au public, dont on ne voit pas la figure et dont la pantomime est si expressive, qu’on devine ses yeux, sa bouche.

Ce petit paysan est la meilleure figure du tableau.

Il est tout ahuri de voir sur une toile ces arbres après lesquels il grimpe, cette verdure sur laquelle il se roule, ces rochers sur lesquels il passe son temps au soleil, à courir les nids.

A droite, une femme du monde donnant le bras à son mari vient visiter l’atelier, son petit garçon joue avec des estampes.

(M. Courbet est-il bien certain qu’un petit enfant de bourgeois riche entrerait dans un atelier avec ses parents, quand il s’y trouve une femme nue ?)

Des poëtes, des musiciens, des philosophes, des amoureux, s’occupent chacun à sa manière pendant le travail de l’artiste. Voilà pour la réalité.

A gauche, des mendiants, des juifs, des femmes allaitant des enfants, des croque-morts, des paillasses, un braconnier regardant avec mépris un chapeau à plumet, un poignard, etc. (défroques du romantisme sans doute), représentent l’allégorie, c’est-à-dire que tous ces personnages des basses classes sont ceux que l’artiste aime à peindre, en s’inspirant de la misère des misérables.

Tel est, à la grosse, le fond de ce tableau, auquel je préfère, pour ma part, l’Enterrement à Ornans.

Beaucoup seront de mon avis, les négateurs de M. Courbet les premiers ; mais je ne crains pas de me ranger momentanément avec eux, en expliquant ma pensée.

Dans le domaine des arts, il est d’habitude d’assommer les vivants avec les morts, les œuvres nouvelles d’un maître avec ses anciennes.

Ceux qui, aux débuts du peintre, auront le plus crié contre l’Enterrement, seront nécessairement ceux qui en feront le plus grand éloge aujourd’hui.

Ne voulant pas être confondu avec les nihilistes, je dois dire que la pensée de l’Enterrement est saisissante, claire pour tous, qu’elle est la représentation d’un enterrement dans une petite ville, et qu’elle reproduit cependant les enterrements de toutes les petites villes.

Le triomphe de l’artiste qui peint des individualités est de répondre aux observations intimes de chacun, de choisir, de telle sorte, un type que chacun croie l’avoir connu et puisse s’écrier : « Celui-là est vrai, je l’ai vu ! »

L’Enterrement possède ces facultés au plus haut degré : il émeut, attendrit, fait sourire, donne à penser et laisse dans l’esprit, malgré la fosse entr’ouverte, cette suprême tranquillité que partage le fossoyeur, un type grandiose et philosophique que le peintre a su reproduire dans toute sa beauté d’homme du peuple.

Depuis 1848 M. Courbet a eu le privilége d’étonner la foule : chaque année on s’attend à des surprises, et jusqu’ici le peintre a répondu à ses amis comme à ses ennemis.

En 1848 l’Après-dînée à Ornans, grand tableau d’intérieur de famille, obtint un succès réel sans trop de contestations. Il en est toujours ainsi aux débuts d’un artiste. Puis vinrent les scandales successifs :

1er scandale. — L’Enterrement à Ornans (1850).

2e scandale. — Les Demoiselles de village (1851).

3e scandale. — Les Baigneuses (1852).

4e scandale. — Du Réalisme. — Exhibition particulière. — Manifeste. — Quarante tableaux exposés. — Réunion des divers scandales, etc. (1855).

Or, de tous ces scandales, je préfère l’Enterrement à toutes les autres toiles, à cause de la pensée qui y est enfermée, à cause du drame complet et humain où le grotesque, les larmes, l’égoïsme, l’indifférence, sont traités en grand maître.

L’Enterrement à Ornans est un chef-d’œuvre : depuis le Marat assassiné de David, rien, dans cet ordre d’idées, n’a été peint de plus saisissant en France.

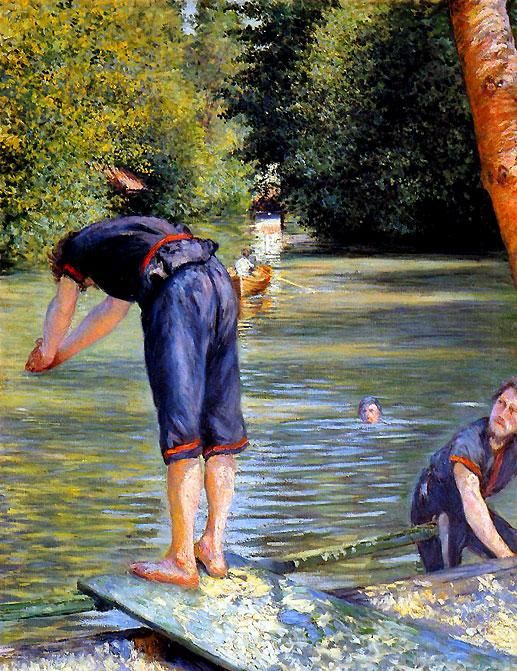

Les Baigneuses, les Lutteurs, les Casseurs de pierre, ne renferment pas les idées qu’on a bien voulu y mettre après coup.

J’en trouverai plutôt dans les Demoiselles de village et dans les nombreux paysages qui démontrent combien M. Courbet est attaché à son sol natal, sa profonde nationalité locale et le parti qu’il peut en tirer.

On répète encore cette vieille plaisanterie : Vive le laid ! le laid seul est aimable, qu’on met dans la bouche du peintre ; il est surprenant qu’on ose ramasser de pareilles niaiseries, qui furent jetées, il y a déjà trente ans, à la tête de M. Victor Hugo et de son école.

Toujours le système de la vieille tragédie renaîtra de ses cendres. Les progrès sont bien lents et nous avons peu marché depuis une trentaine d’années.

Aussi est-il du devoir de tous ceux qui luttent de s’entr’aider, d’attirer au besoin les colères des médiocrités, d’être solides dans leurs opinions, sérieux dans leurs jugements, et de ne pas imiter la prudence du vieillard Fontenelle.

J’ai la main pleine de vérités, je me dépêche de l’ouvrir.

Cette lettre, madame, n’est que l’annonce de quelques autres lettres traitant plus directement des idées nouvelles qui sont dans l’air et que je tâcherai de fixer, m’appliquant surtout à celles relatives à la littérature.

J’ai un peu critiqué l’Atelier du peintre, quoiqu’il y ait un progrès réel dans la manière de M. Courbet : il gagnera sans doute à être revu plus tranquillement dans d’autres moments. Ma première impression a été telle, et je crois généralement à ma première impression.

Les bavardages, les commentaires, les critiques de journaux, les amis et les ennemis, viennent ensuite troubler le cerveau à tel point, qu’il est difficile de retrouver la pensée dans sa pureté première : mais au-dessus de l’impression, je mets les travaux mystérieux du temps, qui démolit une œuvre ou la restaure.

Chaque œuvre pleine de conviction est traitée avec amour par le temps, qui ne passe son éponge que sur les inutilités de la mode, les jolies imitations du passé et les œuvres de convention.

S’il est une qualité que M. Courbet possède au plus haut degré, c’est la conviction.

On ne saurait pas plus la lui dénier que la chaleur au soleil.

Il marche d’un pas assuré dans l’art, il montre avec orgueil d’où il est parti, où il est arrivé, ressemblant en ceci à ce riche manufacturier qui avait accroché à son plafond les sabots qui l’avaient amené à Paris.

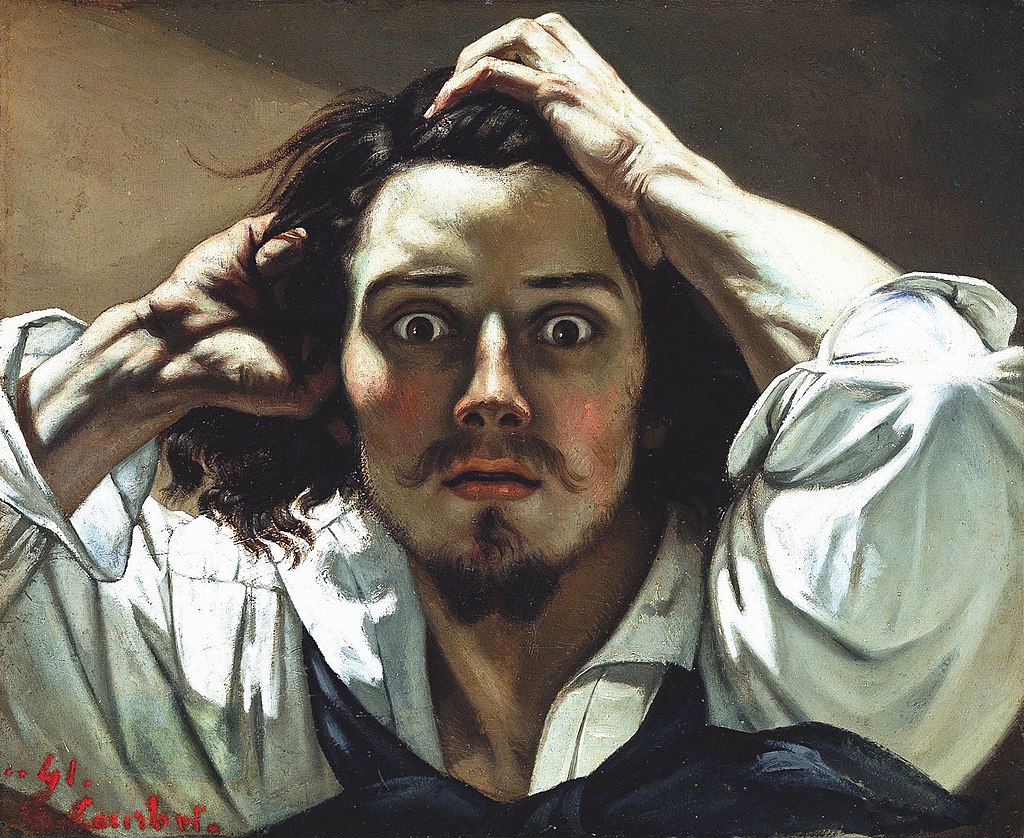

Le Portrait de l’auteur (étude des Vénitiens), dit-il lui-même dans son catalogue, Tête de jeune fille (pastiche florentin), le Paysage imaginaire (pastiche des Flamands), enfin l’Affût, que l’auteur intitule lui-même plaisamment Paysage d’atelier, sont les sabots avec lesquels il est arrivé d’Ornans et qui lui ont servi à courir après la nature.

Ces quelques tableaux appartiennent au domaine de la convention ; quelles enjambées de géant le peintre a faites depuis cette époque pour quitter ce pays chéri des peintres du quartier Bréda !

Assurément il eût obtenu des succès dans ce pays s’il avait eu la paresse d’y rester, et il aurait grossi la population de cent artistes de talent, dont le succès est si grand aux vitres des marchands de tableaux de la rue Notre-Dame-de-Lorette.

Le facile métier que de faire du joli, du tendre, du coquet, du précieux, du faux idéal, du convenu à l’usage des filles et des banquiers !

M. Courbet n’a pas suivi cette voie, entraîné d’ailleurs par son tempérament. Aussi M. Proudhon lui annonçait-il son sort en 1853.

Le public, disait-il, veut qu’on le fasse beau et qu’on le croie tel.

« Un artiste qui, dans la pratique de son atelier, suivrait les principes d’esthétique ici formulés (je rappelle l’axiome précédent : toute figure belle ou laide peut remplir le but de l’art), serait traité de séditieux, chassé du concours, privé des commandes de l’État et condamné à mourir de faim. »

Cette question de la laideur à propos des Baigneuses, le philosophe la traitait de haut. Il sait combien le moral a de poids sur le physique.

Le caricaturiste Daumier voyait le fait du côté grotesque.

Les éternels bourgeois qu’il a immortalisés de son crayon et qui vivront à travers les siècles dans toute leur laideur moderne, s’écrient en regardant un tableau de M. Courbet : « Est-il possible de peindre des gens si affreux ? »

Mais au-dessus des bourgeois, qu’on a beaucoup trop vilipendés, il faut placer une classe plus intelligente, qui a tous les vices de l’ancienne aristocratie sans en avoir les qualités.

Je veux parler des fils de bourgeois, une race qui a profité de la fortune de médecins, d’avocats, de négociants, qui n’a rien fait, rien appris, qui s’est jetée dans les clubs de jeux, qui a la manie des chevaux, de l’élégance, qui touche à tout, même à l’écritoire, qui achète même une maîtresse et un quart de journal, qui veut commander aux femmes et aux écrivains, c’est en vue de cette race nouvelle que le philosophe Proudhon terminait ses appréciations sur M. Courbet :

« Que le magistrat, le militaire, le marchand, le paysan, que toutes les conditions de la société, se voyant tour à tour dans l’idéalisme de leur dignité et de leur bassesse, apprennent, par la gloire et par la honte, à rectifier leurs idées, à corriger leurs mœurs et à perfectionner leurs institutions. »

=>Retour au dossier sur

Courbet, Laugée, Millet, Breton