La guerre contre l’occupant japonais fut donc au cœur de l’action du Parti Communiste de Chine.

L’une des batailles fameuses, où la guerre de partisans joua symboliquement un rôle majeur, fut celle de Pingxingguan, en septembre 1937.

À cette occasion, la 8e armée de route, nouvelle dénomination de l’armée rouge depuis l’accord du 15 juillet 1937 (avec trois divisions de deux brigades, avec elles-mêmes deux régiments chacune), s’appropria un millier d’armes et une centaine de véhicules remplis de matériel.

Une autre bataille de grande importance fut celle de Taierzhuang, où l’armée nationale révolutionnaire chinoise battit les troupes japonaises pour la première fois, en mars-avril 1938, dans une bataille d’envergure où 20 000 soldats japonais perdirent la vie.

Un événement d’importance fut l’offensive dite des cent régiments menée par la 8e armée de route, permettant notamment de détruire des centaines de kilomètres de voies ferrées. 400 000 soldats y participèrent, participant à 1 824 batailles, tuant 20 645 soldats japonais et 5 155 soldats chinois des régimes fantoches pro-japonais.

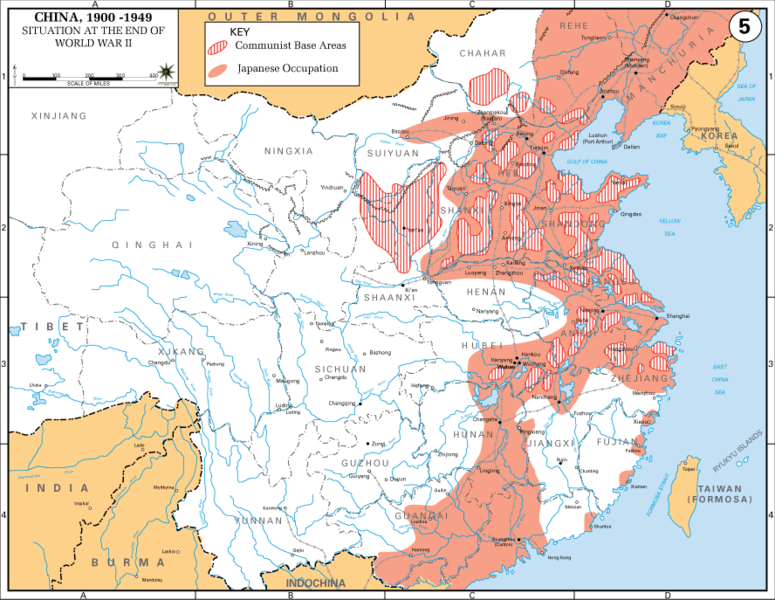

Les zones en rouge sont sous occupation japonaise,

celles hachurées sont des bases de l’Armée Populaire de Libération.

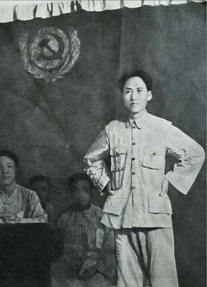

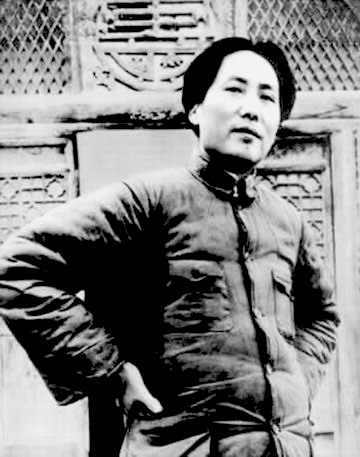

Voici comment Mao Zedong, en 1944, présente les étapes de cette guerre antijaponaise par rapport au Parti Communiste de Chine.

« On peut distinguer trois étapes dans le développement de notre Parti durant la Guerre de Résistance.

La première va de 1937 à 1940.

En 1937 et 1938, soit pendant les deux premières années de la guerre, les militaristes japonais prenaient au sérieux le Kuomintang et faisaient peu de cas du Parti communiste, aussi lancèrent-ils leurs forces principales contre le front du Kuomintang ; dans leur politique à l’égard de ce dernier, l’attaque militaire était l’élément principal, et l’action politique pour l’inciter à capituler, l’élément secondaire.

Quant aux bases antijaponaises dirigées par notre Parti, ils leur accordaient peu d’importance, croyant n’avoir à faire qu’à une poignée de communistes engagés dans des actions de partisans.

Mais, après avoir occupé Wouhan en octobre 1938, les impérialistes japonais se mirent à changer de politique, à prendre au sérieux le Parti communiste et à faire peu de cas du Kuomintang ; à l’égard de celui-ci, l’action politique pour l’inciter à capituler devint alors l’élément essentiel, et l’attaque militaire l’élément secondaire; en même temps, ils déplacèrent peu à peu leurs forces principales pour les lancer contre les communistes, s’étant alors rendu compte que ce n’était plus le Kuomintang mais le Parti communiste qu’il fallait redouter.

En 1937 et 1938, le Kuomintang se montrait encore plus ou moins actif dans la Guerre de Résistance, et ses relations avec notre Parti étaient encore relativement bonnes ; malgré de nombreuses restrictions, il laissait au mouvement populaire antijaponais une liberté d’action assez grande.

Mais après la chute de Wouhan, ses défaites dans la guerre et son hostilité croissante à l’égard du Parti communiste le poussèrent à devenir peu à peu plus réactionnaire, plus actif dans la lutte anticommuniste et plus passif dans la Guerre de Résistance.

A la suite des revers subis dans la guerre civile, le Parti communiste n’avait en 1937 qu’environ 40.000 membres bien organisés et une armée dépassant à peine 30.000 hommes; c’est pourquoi les militaristes japonais en faisaient peu de cas.

Mais en 1940, l’effectif du Parti avait atteint le chiffre de 800.000, notre armée comptait près de 500.000 hommes, et la population des bases d’appui atteignait un total d’environ 100 millions d’habitants, si l’on compte tous ceux qui nous payaient l’impôt en céréales, y compris ceux qui devaient en outre le payer aux autorités fantoches.

En quelques années, notre Parti a étendu à tel point le théâtre des opérations, formé par les régions libérées, que nous avons pu empêcher pendant cinq ans et demi toute offensive stratégique des forces principales de l’envahisseur japonais contre le front du Kuomintang, attirer ces forces autour de nous, sortir le Kuomintang de la situation critique qui régnait sur son propre théâtre d’opérations et soutenir une guerre de résistance prolongée.

Mais, durant la première étape, certains de nos camarades ont commis une erreur: ils ont sous-estimé l’impérialisme japonais (ainsi ont-ils méconnu le caractère prolongé et acharné de la guerre, préconisé la primauté de la guerre de mouvement menée avec de grosses formations et minimisé le rôle de la guerre de partisans), ils ont compté sur le Kuomintang et, faute de lucidité, ils n’ont pas su appliquer une politique indépendante (d’où leur esprit de capitulation devant le Kuomintang et leur hésitation à mobiliser hardiment les masses pour créer des bases démocratiques antijaponaises sur les arrières de l’ennemi et à augmenter largement les effectifs des forces armées dirigées par notre Parti).

D’autre part, les nouveaux membres que le Parti avait recrutés en grand nombre n’avaient pas d’expérience et nos bases d’appui nouvellement établies derrière les lignes ennemies n’étaient pas encore consolidées.

Durant cette étape, une certaine suffisance apparut dans nos rangs en raison du cours favorable des événements, de l’essor de notre Parti et de nos forces armées, et beaucoup de nos membres s’enflèrent d’orgueil.

Cependant, nous sommes venus à bout de la déviation de droite dans le Parti et nous avons appliqué une politique indépendante; nous n’avons pas seulement porté des coups à l’impérialisme japonais, créé des bases d’appui et développé la VIIIe Armée de Route et la Nouvelle IV Armée, nous avons aussi fait échec à la première campagne anticommuniste du Kuomintang.

Les années 1941 et 1942 constituent la deuxième étape.

Afin de préparer et d’entreprendre la guerre contre la Grande-Bretagne et les États-Unis, les impérialistes japonais intensifièrent encore l’application de la politique qu’ils avaient adoptée après la chute de Wouhan en faisant porter leurs attaques principales non plus sur le Kuomintang mais sur le Parti communiste; ils massèrent des effectifs encore plus importants de leurs forces principales autour de toutes les bases d’appui dirigées par le Parti communiste, firent se succéder leurs campagnes de « nettoyage » et appliquèrent leur politique brutale de « tout brûler, tout tuer, tout piller », concentrant leurs attaques contre notre Parti.

Aussi ce dernier se trouva-t-il, durant ces deux années, dans une situation extrêmement difficile. Nos bases d’appui se rétrécirent, la population tomba au-dessous de 50 millions d’habitants, la VIIIe Armée de Route fut réduite à quelque 300.000 hommes, nos pertes en cadres furent très lourdes, nos finances et notre économie durement touchées.

Pendant ce temps, le Kuomintang, se sentant les mains libres, combattait notre Parti par tous les moyens ; il déclencha sa deuxième campagne anticommuniste, conjuguant ses attaques avec celles des impérialistes japonais.

Mais cette situation difficile fut pleine d’enseignements pour nous, communistes, et nous apprit beaucoup de choses.

Nous avons appris à combattre les campagnes de « nettoyage » de l’ennemi, sa politique de « grignotage », sa campagne « pour le renforcement de la sécurité publique », sa politique de « tout brûler, tout tuer, tout piller » et celle d’arracher aux nôtres des rétractations de leurs opinions politiques.

Nous avons appris ou commencé à apprendre comment appliquer le « système des trois tiers » dans les organes du pouvoir du front uni, comment mettre en pratique la politique agraire, comment entreprendre le mouvement de rectification des trois styles, style de notre étude, style du Parti dans ses relations intérieures et extérieures et style de nos écrits, comment appliquer la politique: « moins de troupes mais de meilleures et une administration simplifiée », ainsi que celle de l’unification de la direction, comment étendre le mouvement pour « le soutien au gouvernement et l’amour du peuple », et enfin comment développer la production; nous avons éliminé maints défauts, dont cette suffisance qui s’était manifestée chez nombre de nos camarades au cours de la première étape.

Bien que nous ayons subi de lourdes pertes durant cette deuxième étape, nous avons tenu bon; nous avons repoussé d’un côté les attaques de l’envahisseur japonais, et de l’autre la deuxième campagne anticommuniste du Kuomintang.

Les attaques du Kuomintang contre le Parti communiste et les luttes que nous avons dû soutenir pour notre légitime défense ont par ailleurs engendré dans le Parti une sorte de déviation gauchiste; ainsi, par exemple, croyant à une rupture prochaine de la coopération entre le Kuomintang et le Parti communiste, on s’est attaqué outre mesure aux propriétaires fonciers et on a négligé de rallier les non-communistes.

Mais là encore, nous sommes venus à bout de la déviation.

Dans notre lutte contre les « frictions » créées par le Kuomintang, nous avons affirmé le principe que nous devions avoir le bon droit de notre côté, nous assurer l’avantage et garder la mesure; dans notre travail du front uni, nous avons montré la nécessité de pratiquer « l’union et la lutte, l’union par la lutte », ce qui nous a permis de maintenir le front uni national antijaponais dans nos bases d’appui comme dans l’ensemble du pays.

La troisième étape va de 1943 à aujourd’hui.

Nos mesures politiques sont devenues plus efficaces; en particulier, le mouvement de rectification des trois styles et le développement de la production ont donné des résultats si décisifs que notre Parti s’est acquis sur le plan idéologique et matériel une position inexpugnable.

De plus, nous avons appris ou commencé d’apprendre, l’année dernière, à procéder à la vérification des cadres et à mener la lutte contre les agents secrets.

C’est dans ces circonstances que nos bases d’appui ont repris leur expansion, que leur population s’est élevée à plus de 80 millions d’habitants — si l’on compte tous ceux qui nous paient l’impôt en céréales, y compris ceux qui doivent en outre le payer aux autorités fantoches —, que notre armée à vu ses effectifs passer à 470.000 hommes et notre milice populaire à 2.270.000 hommes, que notre Parti a pu porter les siens à plus de 900.000 membres. »