Avec l’opposition entre protestantisme et catholicisme, la situation était explosive ; avec l’existence de la faction italienne au sein de la royauté, le besoin d’une rupture devenait complet pour les protestants.

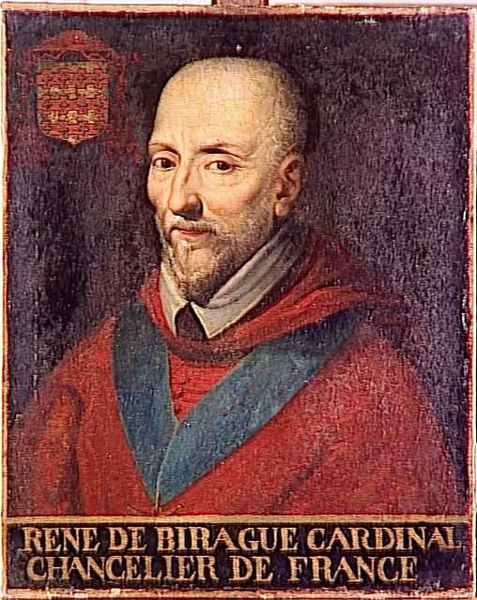

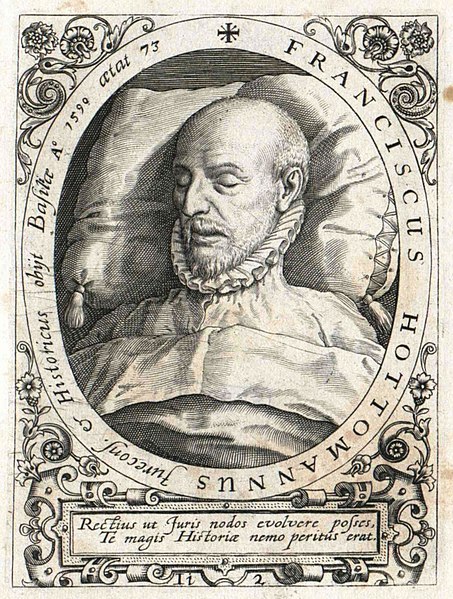

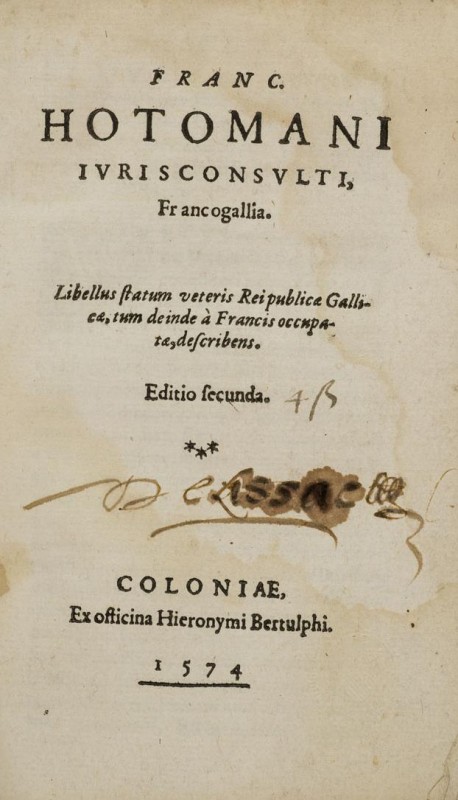

La Francogallia eut donc un impact retentissant ; en pleine guerre civile, l’appel de François Hotman possédait un sens dépassant le simple cadre protestant. C’est toute l’option ultra du catholicisme et de la faction italienne de la royauté qui apparaissait comme précipitant le pays dans le chaos.

François Hotman pouvait ainsi dire :

« Comme son cœur de patriote regrette les temps

heureux où la France, sa patrie bien-aimée était le rendez-vous de toutes les âmes d’élite de l’Europe. Comme il regrette le temps où de toutes part on accourait en foule dans les Universités françaises.Maintenant hélas le pays est miné, et travaillé par les guerres civiles. Et, horreur ! certains se plaisent même à attiser le feu.

Que faire ? Va-t-il laisser les ennemis du sol natal, les Médicis et leurs affiliés papistes poursuivre leur œuvre de haine et de destruction ?

Le peuple n’a-t-il autre chose à faire qu’à gémir sous les coups des tyrans qui le dominent ?

Il veut chercher un remède à ce mal dont tout bon Français a horreur. »

C’est de là que naît l’idée républicaine, c’est-à-dire le principe selon lequel la res publica, la république en tant que chose publique, soit dirigée par la personne considérée comme la plus apte.

François Hotman n’hésite pas à affirmer que :

« La multitude des hommes devrait être régie et gouvernée non point par quelqu’un d’entre eux qui le plus souvent n’aura pas telle suffisance et expérience aux affaires comme beaucoup d’autres, mais par ceux qui seraient approuvés et choisis par le consentement général de tout un peuple comme les plus vertueux et les plus suffisants de tous pour en faire un corps entier de conseil, ou plusieurs entendements et plusieurs bons cerveaux étant amassés et recueillis ensemble fussent comme l’âme qui gouvernât et remuât tout le reste du corps de la chose publique. »

La tendance démocratique au sein du protestantisme, idéologie bourgeoise, était profonde ; l’attaque contre le catholicisme portait en elle une charge anti-féodale particulièrement violente.

Blaise de Monluc, un important et très cruel chef de guerre catholique, fut également mémorialiste et il constatait alors :

« Les ministres prêchaient partout que ceux qui se mettraient de leur religion ne payeraient aucun devoir aux gentilshommes, ni au roi aucunes tailles que ce qui leur serait ordonné par eux ; que les rois n’avaient aucune puissance que celle qui plairait au peuple ; que la noblesse était de même pâte qu’eux.

De sorte que quand les procureurs des gentilshommes leur demandaient leurs rentes, ils leur répondaient qu’ils leur montrassent cela en la Bible, et que si leurs prédécesseurs avaient été sots et bêtes, ils ne le voulaient pas être (…).

Quel roi ? disaient-ils, nous sommes les rois. Celui-là dont vous parlez est un petit royat de rien. Nous lui baillerons les verges et lui donnerons métier pour apprendre à gagner sa vie comme les autres (…).

Si la reine eût encore plus tardé à m’envoyer seulement trois mois, tout le peuple était contraint de se mettre de cette religion-là, ou ils étaient morts; car chacun était tant intimidé de la justice qui se faisait contre les catholiques, qu’ils n’avaient d’autre remède que d’abandonner leurs maisons, ou mourir, ou se mettre de leur parti (…).

Quelques uns de la noblesse commençaient à se laisser aller de telle sorte qu’ils entraient en composition avec eux, les priant de les laisser vivre en sûreté en leurs maisons avec leurs labourages, et quant aux rentes et fiefs ils ne leur en demandaient rien. »

Il s’agit toutefois de bien distinguer les différents niveaux sociaux de la révolte protestante et de ce que représente les appels monarchomaques.

Le protestantisme représente la bourgeoisie, qui ne conçoit encore nullement l’idée de révolution.

Elle n’a pas de théorie de l’État, elle n’envisage que de travailler les institutions de l’intérieur, tout comme par ailleurs au XVIIIe siècle, où elle n’envisagera sur le plan théorique qu’une monarchie constitutionnelle.

Ce qu’elle envisage, c’est une remise à plat, sans trop savoir comment. Sa démarche est celle d’un réformisme armé.

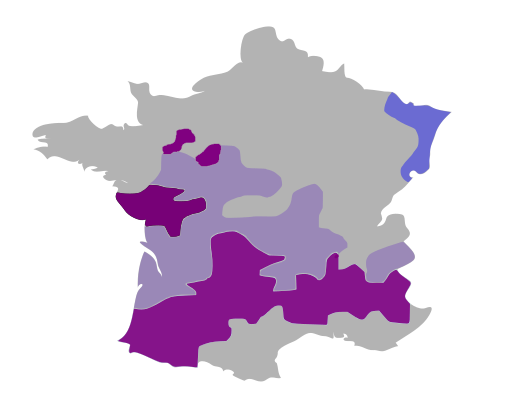

Dans un document publié à l’époque, le mode d’organisation des protestants était présenté comme le suivant, conformément à l’esprit de ce que prônait Jean Calvin à Genève : l’organisation se faisait au niveau de la ville, un maire se voyait confier le pouvoir exécutif, cent membres élus annuellement formant un grand conseil qui disposait du pouvoir législatif, à quoi s’ajoutait un conseil privé de 25 membres appartenant également au grand conseil épaulé d’un jury de douze membres.

Les maires se fédéraient, élisant un chef général et cinq lieutenants.

C’était là une tendance propre au patriciat, à la bourgeoisie la plus puissante des villes, qui osait se confronter à la féodalité, mais sans se poser la question de son renversement, d’où la place prépondérante de l’aristocratie protestante à la tête du mouvement, comme chefs de guerre.

Les monarchomaques fournissaient une base idéologique et culturelle justifiant le processus.

Le pasteur François de Morel, une très importante figure protestante d’alors, expliquait par exemple la chose suivante à Jean Calvin dans une lettre du 15 août 1559 – alors que la question se posait de comment chasser la famille des Guise (ainsi que Catherine de Médicis) qui avait pris le contrôle total du jeune roi François II :

« La loi veut en France, si le Roi laisse à sa mort des enfants mineurs, que les ordres du royaume soient tout d’abord assemblés, que ce soit eux qui décident des tuteurs et gouverneurs à donner auxdits mineurs, et que d’autres soient

proposés aux affaires du royaume selon qu’ils seront plus ou moins proches du roi par le sang, qui aient la direction de tout jusqu’à la majorité desdits enfants.De par le droit, il est donc licite de convoquer les états du royaume. »

On est là dans une forme de légalisme très claire.

La Francogallia elle-même ne parle que de rétablir ce qui a été.

En fait, les protestants, pour neutraliser la répression, ont besoin de neutraliser la royauté, de bloquer les marges de manœuvre de celle-ci.

Il y a donc deux options : soit souligner le fait que le Roi ne l’est que par un contrat avec le peuple, ou bien en faire une sorte de pacte, d’alliance, possédant alors une dimension fédérative bien plus importante.

C’est cette dernière dimension qui fournissait la dimension démocratique au protestantisme français.

Bien entendu, cela restait bien moins qu’avec le hussitisme en Bohême ou la guerre des paysans en Allemagne ; la dimension anti-féodale restait puissante, sans être dominante, et cela condamnait le protestantisme à se couper des masses.

Louis Régnier de la Planche fournit ici un point de vue éminemment intéressant.

En tant qu’une des principales figures du protestantisme, il fut par exemple convié à une discussion privée avec Catherine de Médicis pour exprimer son point de vue, ce qui l’amena d’ailleurs en prison pour quelques jours, car le cardinal de Lorraine écoutait ses propos à son insu.

Histoire de l’État de France, tant de la république

Dans son Histoire de l’État de France, tant de la république [= la chose publique NDLR] que de la religion, sous le règne de François II, de 1576, Louis Régnier de la Planche donne un panorama précis et relativement pessimiste de la situation :

« Ces façons de faire, ouvertement tyranniques, disent-ils, les menaces desquelles à cette occasion on usait envers les plus grands du royaume, le reculement des princes et grands seigneurs, le mépris des Estats du royaume, la corruption des principaux de la justice rangée à la dévotion des nouveaux gouverneurs, les finances du royaume départies par leur commandement et à qui bon leur semblait, comme aussi tous les offices et bénéfices, bref leur gouvernement violent et de soi-même illégitime esmeut de merveilleuses haines contre eux et fit que plusieurs seigneurs se réveillèrent comme d’un profond sommeil…

Chacun donc fut contraint de penser à son particulier,

et commencèrent plusieurs à se rallier ensemble pour regarder à quelque juste défense pour remettre sus l’ancien et légitime

gouvernement du royaume.Cela étant proposé aux jurisconsultes et gens de renom de France et d’Allemagne, comme aussi aux plus doctes théologiens, il se trouva qu’on se pouvait légitimement opposer au gouvernement usurpé par ceux de Guise et prendre les armes à un besoin pour repousser leur violence, pourvu que les princes du sang, qui sont nés en tel cas légitimes magistrats, ou l’un d’eux, le voulut entreprendre, surtout à la requête des États de France ou de la plus saine part d’iceux…

Ceci arrêté d’un commun consentement, il se trouva trois sortes de gens à manier cette affaire : les uns mus d’un droit zèle de servir à Dieu, à leur prince et patrie ; autres mus d’ambition et convoiteux de changement ; et autres encore

aiguillonnés d’appétit de vengeance pour les outrages reçus de

ceux de Guise, tant en leurs personnes que de leurs parents et

alliés.De sorte qu’il ne se faut point émerveiller s’il y eut de la confusion et si l’issue en fut tragique. »

L’aristocratie protestante comptait surtout se renforcer, alors que la bourgeoisie savait qu’elle était encore trop faible.

Les monarchomaques répondaient alors à un besoin politique contradictoire – c’est précisément dans cette brèche que s’engouffrera Henri IV.