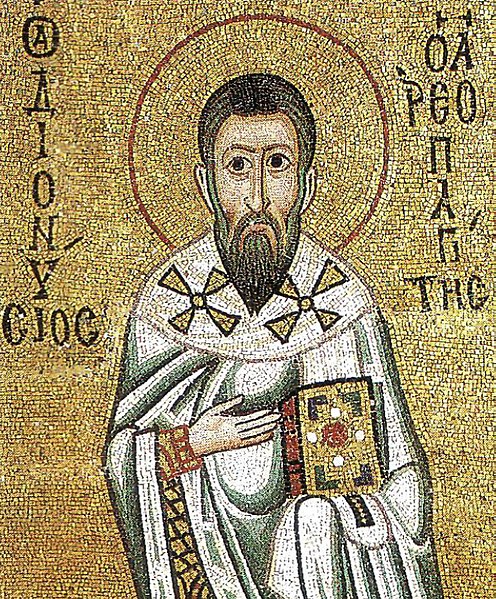

Le Corpus Dionysiacum représente un ensemble de très haut niveau, formant le cœur même de ce que va être le christianisme.

Lorsque Martin Luther remettra en cause l’Église catholique romaine au XVIe siècle, il se verra ainsi dans l’obligation de rejeter Pseudo-Denys l’Aréopagite.

Mais pourquoi avoir repris le nom de Denys l’Aréopagite, mentionné par Paul ? En fait, ce choix est d’une importance capitale.

Ce qui est frappant, en effet, c’est qu’en reconnaissant Pseudo-Denys l’Aréopagite, le christianisme assume entièrement d’avoir comme l’un de ses principaux théoriciens quelqu’un ayant repris le néo-platonisme pour l’interpréter de manière chrétienne.

L’Église catholique romaine récidivera même, en saluant Thomas d’Aquin faisant une interprétation chrétienne d’Aristote, tout comme Pseudo-Denys l’Aréopagite a fait une interprétation chrétienne de Platon.

Le paradoxe qui en découle inévitablement est que cela signifie que le christianisme des origines ne suffisait pas en soi et qu’il fallait aller plus loin pour qu’il forme un tout cohérent.

Le christianisme apparaît, historiquement, comme le prolongement et le dépassement du néo-platonisme ; Pseudo-Denys l’Aréopagite est celui qui marque ce dépassement en synthétisant l’approche nouvelle.

La clef de tout cela est dans le thème qui, lorsque Paul rencontre le vrai Denys l’Aréopagite, choque les Athéniens connaisseurs de la philosophie : la résurrection des corps.

Le platonisme enseignait déjà l’éternité de l’âme : en soi, le christianisme ne devait pas les choquer sur ce point.

Par contre, la résurrection était un concept inacceptable. La raison est simple à comprendre : dans une société esclavagiste, l’individu est relatif par rapport au corps social.

Son âme ne peut donc relever que d’une super-âme totale (chez Platon), sa sagesse que d’une supra-sagesse (chez Aristote).

Il n’y a, en aucun cas, d’incarnation. Il n’y a pas, dans la culture de la Grèce antique, ce principe de l’incarnation qu’on trouve en Orient avec le judaïsme (Moïse), le christianisme (Jésus), l’Islam (Mahomet).

Or, à l’opposé de la lecture grecque antique liée au mode de production esclavagiste, la résurrection des corps signifie un retour entièrement individuel, une reconnaissance personnelle.

On va donc ici au-delà des lois cosmiques absolues qui, pour les Grecs, formaient un horizon indépassable, et cela quel que soit leur soutien à tel à tel courant philosophique, même antagoniste.

Le christianisme apparaissait ici comme une affirmation de la dignité personnelle propre à une universalité anti-esclavagiste. C’était incompréhensible à quiconque restait prisonnier du cadre intellectuel et culturel de l’Antiquité gréco-romaine.

Mais cette dernière était elle-même toujours plus obligée de reconnaître que la mise en esclavage d’une personne relevait du hasard, pas de la nature immuable de celle-ci, que le travail se faisait mieux par une personne motivée qu’une personne écrasée, que le système esclavagiste était intenable de toutes manières.

Voilà pourquoi le christianisme fut le prolongement naturel du dépassement de l’esclavage.

Voilà pourquoi on retrouve, dans la tradition idéaliste de l’antiquité gréco-romaine, des penseurs qui prolongent le platonisme et le néo-platonisme en le christianisme.

C’est ici qu’on a, comme figures essentielles, Pseudo-Denys l’Aréopagite, Augustin et Boèce.

Pseudo-Denys l’Aréopagite est celui qui a mené le travail de fond pour éclaircir l’horizon magico-mystique du néo-platonisme, pour apporter l’incarnation, donc l’individualité qui permet de sortir idéologiquement du mode de pensée lié à l’esclavagisme.

Mais pourquoi conserve-t-il alors le néo-platonisme, au lieu de se contenter de l’incarnation?

Tout simplement, parce qu’il a bien fallu justifier l’existence du monde, cinq cents ans après l’incarnation.

La fin des temps n’apparaissant pas comme l’horizon immédiat, il a fallu expliquer la réalité et pour cela le néo-platonisme était l’outil parfait.

Restait, pour Pseudo-Denys l’Aréopagite, à combiner cela avec l’incarnation.

Pour cette raison, Pseudo-Denys l’Aréopagite a dû faire deux choses : expliquer la hiérarchie dans les cieux, les anges étant plus ou moins hauts dans la hiérarchie, c’est-à-dire plus ou moins proches de Dieu, mais également expliquer la hiérarchie sur Terre.

Voici comment il décrit l’organisation des formes intermédiaires entre le monde matériel et le un divin, formes que le christianisme appelle les anges :

« Les pures intelligences ne sont pas toutes de la même dignité ; mais elles sont distribuées en trois hiérarchies, dont chacune comprend trois ordres.

Chaque ordre a son nom particulier; et, parce que tout nom est l’expression d’une réalité, chaque ordre a véritablement ses propriétés et ses fonctions distinctes et spéciales.

Ainsi les Séraphins sont lumière et chaleur, les Chérubins science et sagesse, les Trônes constance et fixité : telle apparaît la première hiérarchie.

Les Dominations se nomment de la sorte à cause de leur

sublime affranchissement de toute chose fausse et vile ; les Vertus doivent ce titre à la mâle et invincible vigueur qu’elles déploient dans leurs fonctions sacrées ; le nom des Puissances rappelle la force de leur autorité et le bon ordre dans lequel elles se présentent à l’influence divine : ainsi est caractérisée la

deuxième hiérarchie.Les Principautés savent se guider elles-mêmes et diriger invariablement les autres vers Dieu ; les Archanges tiennent

aux Principautés en ce qu’ils gouvernent les Anges, et aux Anges, en ce qu’ils remplissent parfois, comme eux, la mission d’ambassadeurs : telle est la troisième hiérarchie. »

Cela peut sembler étrange, mais c’est inévitable et c’est là que le néo-platonisme est incontournable pour l’idéalisme.

À partir du moment où on ne reconnaît pas la matière comme en mouvement et éternelle, alors il faut bien un début, ce qu’on appelle la Création, ou Dieu.

Ce début étant forcément totalement indépendant de la matière, il faut justifier qu’il donne naissance au monde lui étant totalement extérieur ou étranger, aussi c’est le principe de « flux » qui a été utilisé, pour expliquer que le un divin produisait une sorte d’irrigation énergétique, à différents niveaux, qui donne naissance au monde.

Pseudo-Denys l’Aréopagite introduit ici le principe de la hiérarchie.

De la même manière que les anges sont plus ou moins irradiés, selon leur niveau d’existence, par la lumière divine, les membres de l’Église reçoivent plus ou moins de lumière divine.

C’est une christianisation du néo-platonisme.

>Retour au sommaire du dossier

sur Pseudo-Denys l’Aréopagite