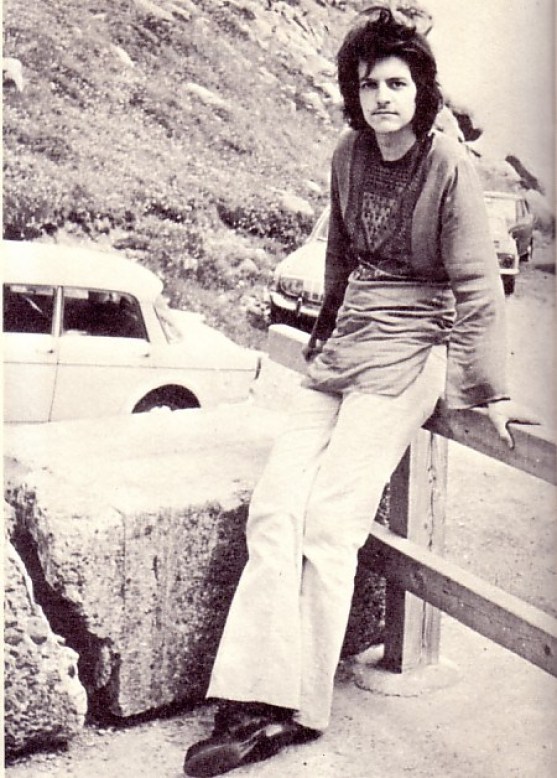

[Document de Diego Forastieri et Sergio Segio, membres de l’ex-direction historique de Prima Linea puis des Noyaux Communistes Combattants.]

Reprendre aujourd’hui le fil du débat politique, donner une nouvelle finalité et perspective à la confrontation, à l’analyse, signifie en premier lieu rechercher et définir les causes qui nous ont conduit à ce qui peut sembler un cul-de-sac.

La question que chacun de nous et le mouvement révolutionnaire dans son ensemble se posent en un moment de défaites tactiques lourdes et répétées est en quoi et où nous sommes-nous trompés pour être arrivés à ce point ?

Pourquoi ? La question est dramatique, mais ne pas chercher à y répondre, continuer en feignant qu’il ne soit rien arrivé, que rien ne se soit modifié, peut être encore plus et irrémédiablement nuisible pour les perspectives du processus révolutionnaire dans ce pays.

Les réponses que nous saurons donner sans feintes, hypocrisies et fausses illusions seront autant de points de départ pour une capacité renouvelée de projets et de prévisions, pour une capacité nouvelle et multiforme d’adhérence dialectique avec la réalité, ses dynamiques et ses mouvements.

Il est nécessaire d’ouvrir une phase de profonde critique et autocritique, hors de tout conformisme, qui, en fouillant comme un bistouri au plus profond des déchirures produites par des maux antiques comme le subjectivisme, le militarisme et le mécanisme, réussisse à redonner intelligence au travail révolutionnaire, à nous rendre informés et adéquats.

Ceux qui, aujourd’hui, ne se situent pas dans cette perspective, reproduisent un dangereux continuisme avec des dispositifs, des projets, des méthodes et des pratiques qui portent le signe de la défaite. Ils ne comprennent pas que les schémas d’analyse et les grilles d’interprétation avec lesquels nous nous sommes rapportés à la réalité et aux mouvements antagonistes portent en eux des vices de fond, que seule une rupture radicale — non formelle — avec le passé dans l’analyse et dans la pratique sociale peut permettre de dépasser, et d’ouvrir des processus novateurs.

Cela ne peut vouloir dire liquider dix années de lutte, de pratique combattante, de développement de la lutte armée, avec tout ce qui en découle : patrimoine d’analyse, d’expérience, de modification de la réalité, mémoire historique sédimentée.

Non, nous ne jetterons par le bébé avec l’eau sale, nous n’avons rien à voir avec les dissociés et le « parti de la reddition ». Il s’agit au contraire, en recomprenant les motivations historiques et sociales de la révolution, de réaffirmer — tout en en critiquant l’absolutisation — la validité stratégique de la lutte armée, en tant qu’instrument adéquat au développement des contradictions sociales, dans son devenir guérilla métropolitaine, guerre civile déployée.

Une première considération doit être faite c’est la constatation de la défaite de phase que la lutte armée a subi. L’accepter comme une donnée de fait, mise en évidence par l’arrestation de centaines de camarades au cours des derniers mois, avec la mise en doute de pans organisés entiers du mouvement révolutionnaire, est nécessaire pour porter jusqu’au bout l’autocritique sans s’arrêter aux aspects secondaires et les plus apparents.

La bourgeoisie a introduit de profonds éléments de transformation dans l’ensemble du tissu social et, donc, dans les figures qui le composent, à travers de gigantesques processus économico-productifs de restructuration et le déploiement massif et capillaire du contrôle social. Chaque aspect de la vie et de la journée est tendu, orienté, modelé et rapporté à une série de valeurs, de comportements, de manières d’être, appuyés et sollicités par des campagnes d’« opinion » massives et par les mass-média.

Chaque plan régulateur de la vie sociale, formalisateur des rapports de force entre les classes, s’en trouve bouleversé — les plans juridique et syndical sont parmi les plus chamboulés.

Chaque hypothèse de transgression de la règle est violemment refoulée, frappée à travers l’imposition déployée des idées-guide, des valeurs « dominantes », qui ne sont autres que la reproposition, à l’intérieur de la crise et de la restauration, de toute la merde idéologique, des conceptions productivistes, hiérarchiques et disciplinaires de la bourgeoisie impérialiste, à travers les nouveaux habits du développement de la crise, de la rupture de l’égalitarisme, de la « responsabilisation », du primat à l’initiative privée et, au centre du gâteau, l’« appel aux armes » dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. De ce dernier point de vue, il faut aussi relever la tentative de donner une substance morale et civile, dans toutes les couches sociales, à la pratique de l’infâmité.

Aujourd’hui, ces tentatives (qui tendent à s’accompagner de la tentative générale de désolidarisation à l’intérieur de la classe) ont des manifestations toujours plus visibles dans la « nouvelle organisation du travail » et dans la présumée co-responsabilisation aux intérêts économico-productifs.

Contrôle et infâmité, coercition et imposition de l’éthique capitaliste, semblent être les aspects cardinaux sur lesquels l’État tend à redéterminer les rapports sociaux.

Le capital a aussi appris à s’approprier la culture, l’idéologie, les dynamiques internes au prolétariat en en faisant un double usage comme fonction antiguérilla et, en les corrigeant, pour les introduire dans le cycle de valorisation. L’aspect le plus visible et le plus dangereux est la capacité qu’a acquise la bourgeoisie, dans des temps relativement brefs, de s’adapter aux dynamiques réelles de la guérilla et des mouvements de lutte.

Cette capacité a engendré deux lignes directrices stratégiques « gagnantes » pour le capital : la différenciation et le repentir. Différenciation dans le prolétariat prisonnier et individualisation du traitement et différenciation sociale, c’est-à-dire des tactiques différentes d’approche et d’attaque des différents comportements antagonistes. Cela a créé une déshomogénéité profonde et complexe de la réalité sociale, dans les comportements individuels et dans les comportements collectifs.

La tactique est ainsi devenue (chose par ailleurs toujours vraie) un élément fondamental de l’initiative ennemie. Le magma social est toujours moins réductible à une stratégie unique, les degrés de l’antagonisme sont multiples, les « figures-guides » se sont décomposées et ont disparu ?

Elles ne peuvent donc, matériellement et objectivement, être reproposées, la faculté de communiquer entre les pans du prolétariat métropolitain s’est réduite, la communication entre ce dernier et la guérilla s’est réduite à une faible lueur.

Et, ici, nous entrons dans le champ de ce que sont les contradictions qui ont accompagné le parcours de la lutte armée au cours de ces années.

Repentis, dissociés, rendus, réfugiés divers…

À quelques années de distance de l’explosion du phénomène de la délation et de la trahison — et dans sa reproduction et sa reproposition constante — l’élément qui saute le plus impérieusement aux veux est la sous-évaluation du problème par le mouvement révolutionnaire et, par conséquent, son incapacité à le battre, en en comprenant pleinement les causes.

Un des premiers motifs de cette incapacité a été une logique, qui a existé dans une partie du mouvement révolutionnaire, qui liquidait le problème comme manifestation de l’infiltration de l’idéologie bourgeoise à l’intérieur du mouvement et du fait que des lignes politiques erronées prévalaient à l’intérieur des entités organisées. Le problème était donc simple et pouvait se résoudre par l’affirmation de la ligne « juste » (la sienne, évidemment).

L’histoire de ces années a tragiquement fait justice de cette manière de voir, tout comme de la logique totalisante des lignes « correctes » et « erronées », vu que les infâmes continuent d’exister — dans toutes les réalités organisées — et que les soi-disant lignes « justes » ont produit les plus grands actes de démence et de bestialité des dernières années (voir l’opération à la Banque de Naples à Turin et l’affaire Ligas).

Le problème est donc plus complexe et sa solution n’est pas principalement une question militaire, même s’il reste clair que le rapport entre traîtres et mouvement révolutionnaire se pose, aujourd’hui comme toujours, en termes d’anéantissement. Un problème qui trouve ses racines, et donc sa clé de lecture, dans les erreurs, les limites et les contradictions qui ont accompagné et traversé le développement de la guerre sociale dans ce pays.

Face à l’incapacité du mouvement révolutionnaire à régler ses comptes avec ses propres limites, à se rénover en se transformant, l’État a eu l’intelligence et la capacité de s’approprier les contradictions internes à la subjectivité communiste et au corps social prolétarien lui-même, pour les utiliser comme un coin, véritable tête de pont qui déchire en profondeur, qui détermine des processus irréversibles de destruction des liens éthiques et politiques internes au prolétariat.

Ce projet, cette stratégie — désormais substantiellement érodée, faillie, par-delà les campagnes publicitaires — a maintenant besoin de s’affiner, de trouver de nouvelles figures, de nouveaux instruments de division/infiltration.

Et, là, un nouveau type d’ordures entre en scène, que malheureusement chaque processus révolutionnaire a connu : les soi-disant « dissociés », c’est-à-dire ceux qui, ayant vécu des expériences de lutte armée ou, en tous cas, d’antagonisme radical, acceptent aujourd’hui, en plus de brader les identités collectives et les parcours historiques, de se faire les instruments actifs de la propagande et de la division, et d’assumer à la première personne la campagne pour la désolidarisation, pour la critique non seulement de la lutte armée, mais aussi de toute forme de lutte et de conflictualité non médiée, non régulée par la confrontation/tractation avec les institutions.

Dans l’analyse de ce nouveau phénomène (nouveau en ce qu’il est actuellement la carte principale que la bourgeoisie entend jouer pour battre la subjectivité et l’antagonisme), les généralisations simplificatrices doivent cependant être évitées. L’aire qui se retrouve sous le nom de « parti de la dissociation et de la reddition », tant en prison qu’en dehors, est un ensemble composite, par certains côtés hétérogènes, dans lequel il faut opérer des distinctions et appliquer des tactiques et des réponses différenciées.

Nous estimons que la lutte armée, l’internité à la militance révolutionnaire, est le fruit de et est porté par des analyses politiques précises. Elle est donc un choix et n’est une obligation morale pour personne. D’autant que, contrairement à ce que disent aujourd’hui les poux savants, chacun a toujours été parfaitement libre de sortir des organisations combattantes lorsqu’il l’a voulu.

Pour cela aussi, pour rejeter l’image de la militance comme une chose imposée, un chantage, parce que nous ne sommes pas musulmans, nous estimons dangereux de ne pas opérer de distinctions et de séparations. Nous déterminons, schématiquement, trois catégories de dissociés :

1) ceux qui, par fatigue, par manque de confiance ou pour des motifs « personnels », ont simplement abandonné la militance et se sont consacrés à l’élevage des moutons ou à un quelconque métier ou pratique individuelle ;

2) ceux qui, critiquant ou jugeant dépassée la lutte armée, voient — plus ou moins tactiquement — la solution à une série de limites et de nœuds politiques (y compris la libération de tous les prisonniers politiques) dans une médiation avec les institutions ;

3) ceux qui bradent des parcours collectifs pour des profits individuels — c’est-à-dire qui posent le problème de leur propre libération — et, en même temps et par voie de conséquence, se font l’instrument actif de la division et de la différenciation, et donc l’engrenage conscient du processus d’extermination et d’anéantissement des prisonniers communistes et des prolétaires antagonistes.

Il est clair qu’il existe une « contiguïté » et une sorte d’affinité d’analyse entre ces catégories, mais il est aussi vrai que la critique révolutionnaire doit être capable de distinguer entre nature ennemie et nature externe, entre ce qui peut être récupérable ou en tout cas indifférent et ce qui est irrémédiablement de l’autre bord.

Si la première catégorie n’est pas substantiellement intéressante, n’ayant pas d’épaisseur politique, la seconde a au contraire un certain type d’importance, étant porteuse de certaines propositions, en particulier celle de la « solution politique » — aussi appelée amnistie — pour les prisonniers politiques.

Nous n’aborderons pas ces propositions, tant parce que le discours qui nous intéresse est celui de la libération non des seuls « prisonniers politiques », mais de l’ensemble du prolétariat prisonnier comme partie intégrante et référée à l’ensemble du processus de libération sociale, que parce qu’elles sont manifestement et matériellement sans fondements, en ce qu’elles sont déliées des lois des rapports de force et des dynamiques sociales qui les produisent et les mettent en mouvement — les discours sur les « pré-conditions » sont de pures abstractions — et, par conséquent, à la fin de la foire, une misérable, inutile et transparente d’une aire de se mettre en paix avec le peu de conscience qui lui reste et de se reproposer comme classe politique.

Si cela est vrai, si l’opportunisme et la mauvaise foi sont évidents, il est aussi vrai que cette aire ne peut être tout simplement classifiée comme interne à l’État, à ses logiques, ses tendances et ses programmes.

Par rapport à la troisième catégorie, nous ne pouvons que réaffirmer que la libération est un processus social et collectif. Celui qui pense pouvoir la réaliser individuellement, en plus d’être un idiot plein d’illusions, choisit précisément son camp et doit assumer les lourdes responsabilités de ce choix.

L’unique rapport possible entre la révolution et celui qui se fait sujet actif, engrenage conscient de la différenciation qui vise à l’extermination des communistes et du prolétariat prisonnier antagoniste est la guerre et l’anéantissement !

Sur ce terrain, le mouvement révolutionnaire devra s’exprimer et se mesurer concrètement.

La question de la trahison représente seulement une excroissance, le sommet de l’iceberg, sous lequel vit la montagne de nos contradictions. Dans la classe, celles-ci ont mené à une crise de légitimité et de crédibilité sans précédents, dont le dépassement a les rythmes du saut de la lutte armée à la guérilla métropolitaine déployée, de la reconstruction de l’internité, de la dialectique entre subjectivité communiste et mouvements de lutte.

Nous sommes convaincus que la racine de nos erreurs doit être recherchée dans la perte progressive d’enracinement, c’est-à-dire dans l’absence du rapport dialectique d’entrelacement, de complémentarité entre l’initiative des communistes et les mouvements de l’antagonisme social.

À partir d’un certain point, les dynamiques de lutte et d’organisation prolétariennes et celles internes à la guérilla se sont séparées, en produisant des parcours en ciseaux que l’ennemi a su rendre toujours plus séparés.

Dans ce cadre, un vrillage en spirale s’est déterminé dans la pratique sociale de la lutte armée, ainsi que dans le débat, qui est allé jusqu’à trouver sa fin, plus que dans la transformation, dans la survie gangrenée, politique et matérielle, du dispositif et de l’appareil.

Une conception militariste de l’affrontement a ainsi prévalu sur la nécessité historique de transformer, massifier la pratique de la lutte armée en guerre sociale déployée, dans laquelle la lutte armée représente l’aspect stratégique et gagnant mais ne renferme pas en elle toutes les pratiques sociales antagonistes qui renvoient à un processus de libération.

Ont ainsi été donnés pour acquis des rapports de guerre qui, objectivement, ont été produits par l’ennemi, mais qui, subjectivement, ne sont pas encore un patrimoine conscient, recueilli et transformé en pratique sociale adéquate par la classe. On a confondu le fait objectif et le fait subjectif.

Le rapport de guerre qui vit objectivement entre la bourgeoisie impérialiste et le prolétariat métropolitain a été la rampe de lancement de théories et de pratiques militaristes et subjectivistes. Et, au même moment, le fait d’être externe aux dynamiques et problématiques prolétariennes n’a pas permis de percevoir que se déroulait désormais une sorte de « guerre de bandes », un affrontement entre appareils.

Dans cette dégénérescence, d’amples espaces ont été trouvés par des analyses et des conceptions mécanistes du développement du processus révolutionnaire, une tentative d’enfermer le réel dans des schémas d’interprétation pré-établis.

Et là, libre cours a été donné à la fantaisie, en s’inventant des organismes de masse « virtuellement actifs », des masses à l’assaut et des guérillas à l’offensive, dans laquelle la recomposition prolétarienne devenait un pur fait arithmétique et la guérilla se réduisait à une somme d’opérations militaires.

Ce type d’approche renversée du problème de l’analyse des mouvements de la réalité, cet usage des lunettes de l’idéologie, massif et coutumier, a surtout représenté un décollement, arrivant à produire une opération comme celle de la Banque de Naples à Turin, dont l’unique mérite a été d’ouvrir les yeux, à ceux qui en avaient encore besoin, sur la profonde séparation entre les dynamiques réelles et la « synthèse de Parti ». La bourgeoisie a eu beau jeu de ressortir les thèmes de la folie et des bêtes féroces assoiffées de sang.

Il n’y a pas eu une capacité d’articuler la tactique révolutionnaire, de construire l’assonance, la liaison dynamique, l’interaction, l’interdépendance des rythmes avec les mouvements de masse, avec les pratiques d’antagonisme social diffus, avec les exercices de la lutte et du pouvoir par le prolétariat. La lutte armée a été rendue absolue, comme unique élément valide d’affrontement avec l’État, comme unique instrument de lutte politique et de transformation. Le concept de subversion et d’antagonisme social, de guerre sociale déployée, s’est enfermé dans la seule pratique combattante.

En attribuant la centralité absolue à l’explicitation des aspects stratégiques du projet, à la nécessité de provoquer des ruptures dans le cadre politique, de déstabiliser, désarticuler le cœur de l’État, aucune importance n’a été accordée aux multiples pratiques antagonistes qui ont vécu et se sont exprimées dans les dynamiques de lutte du prolétariat métropolitain.

À l’intérieur du fluide magmatique du tissu social soumis à de constantes mutations, dans un cadre complexe, où rien n’est plus réductible à une synthèse et à une centralité, l’initiative ennemie s’est faite guerre totale, accélérant les processus, affinant les instruments.

La cybernétique, l’électronique, l’industrie guerrière, le nucléaire, s’ils sont des secteurs stratégiques de la restructuration impérialiste, et donc de décomposition/transformation, deviennent aussi des vecteurs moteurs du processus d’enrégimentement, de mise au pas et de militarisation des rapports dans la société, de la domination déployée sur la métropole et sur l’individu social. L’initiative révolutionnaire n’a pas encore été en mesure de se rapporter à cet ensemble de questions, en se complexifiant à son tour.

Certaines forces révolutionnaires sont restées attachées de manière fétichiste à une culture de la « centralité » de la classe ouvrière d’usine sans voir les bouleversements sociaux qui se sont produits au cours de ces années et sans lire les contenus nouveaux que le mouvement de 77 avait exprimés et qui ne pouvait pas, par la radicalité et la globalité de la critique à tous les aspects de la vie sociale, être synthétisés en un seul sujet prolétarien.

À l’opposé, ceux qui en avaient saisi la « modernité », les éléments novateurs, ont pensé pouvoir les fixer, les bloquer, les enfermer dans quelques schémas, les ramener à une projetualité asphyxiante et misérable, privée d’articulations et riche de représentations à base de slogans, de mots d’ordre abstraits. À tous a de toute manière manqué la capacité, nécessaire et fondamentale, à donner équilibre et stabilité, dans un rapport d’enrichissement réciproque, aux tensions, aux aspirations, aux besoins matériels et vitaux que cette minorités sociale manifestait.

Derrière les vagues que le magma social produit, et qui est sa manière d’être, il était — et il est — absolument nécessaire de donner un centre. Celui-ci se présente comme nécessité-capacité de faire lire et de faire vivre, à travers la pratique sociale, les éléments de communisme qui vivent souterrains dans les luttes que, de temps en temps, des couches du prolétariat métropolitain réalisent.

Il s’agit de réaliser un entrelacement, le plus riche et articulé possible, entre la subjectivité communiste et l’antagonisme social, dans une dynamique constante avec les mouvements de masse, dans une pratique sociale attentive aux programmes de phase, dans un calibrage d’initiatives qui libèrent des espaces matériels et politiques.

À partir de cela, nous pouvons avoir la mesure des pas et des efforts à accomplir.

Europe et alentours…

Une autre illusion sur laquelle a vécu le mouvement révolutionnaire dans ce pays a été de croire pouvoir faire avancer le processus de libération en dehors du — ou en oubliant le — contexte international, c’est-à-dire sans prendre beaucoup en compte, dans l’analyse et la pratique, les tendances, les tensions et les ruptures qui se développaient au niveau mondial.

Là-dessus, la réflexion et le débat ont toujours eu un caractère marginal. Nous avons grandi en pensant — dans une dimension somme toute inconsciente et pour cela doublement erronée — pouvoir réaliser des ruptures en dehors des équilibres et des rapports de force définis internationalement.

Aujourd’hui, plus que par le passé, les grands processus de restructuration économico-sociale répondent à deux exigences de fond : la première est l’exigence de soutenir la concurrence sur le plan international, c’est-à-dire de faire face à une véritable guerre économique qui se développe tendanciellement, où l’unité du monde capitaliste occidental n’est plus qu’un pâle souvenir.

Les signes de ces contradictions nouvelles et plus aiguës sont sous les yeux de tous et la crise structurelle en accroît la lourdeur : depuis désormais des années, la C.E.E. ne réussit pas à accoucher d’un bilan et d’une répartition des charges et des richesses qui satisfasse tout le monde. Depuis des années, la politique sidérurgique, agricole, énergétique de chaque pays de la Communauté déchaîne des conflits toujours moins médiables.

Chaque État-nation a ses problèmes, ses propres intérêts, ses propres corporations toujours plus tenaillées, aux prises avec la crise, d’entiers secteurs productifs nationaux au bord du collapsus, une inflation et un chômage en augmentation constante et exponentielle. Et puis, le chômage a atteint des chiffres astronomiques de l’ordre de 10-12 %, avec des pointes de 14-15 % dans certains pays de la C.E.E.

Et les perspectives sont plus sombres que jamais, surtout dans une conjoncture où la crise n’est pas un élément de tassement-dépassement des étranglements du cycle, mais a un caractère endémique et permanent.

La réduction du volume du commerce et de l’échange international, les mesures protectionnistes envahissantes, les économies soutenues par une intervention étatique massive rompent les règles du jeu, faussant la concurrence, produisant des contre-mesures et des « sanctions », en une spirale et un mouvement de vrille sur soi-même du système, qui ne peut que mener à la crise générale.

Le système bancaire et financier international lui-même, véritable axe portant de l’économie mondiale, commence à se lézarder. La crise de solvabilité de nations entières du Tiers-Monde, qui ne survivent que par les prêts internationaux — et sont politiquement orientées par ceux-ci — commence à mettre en cause la tenue globale du système bancaire, sa capacité de régulation, de planification, d’équilibre et d’harmonisation des économies.

Dans ce cadre, la poussée et la tendance à l’armement et à la confrontation directe inter-impérialiste n’est pas tant dictée par des intérêts économiques immédiats (développement de l’industrie guerrière et des productions apparentées et complémentaires, comme l’électronique, la chimie, l’informatique, etc…), qui sont d’ailleurs toujours présents, que par l’impossibilité de résoudre la crise qui est devenue structurelle, de reproposer le développement — même à l’intérieur de la permanence de la crise —, par l’impossibilité de trouver de nouveaux marchés à conquérir dans le cadre d’une concurrence enflammée. Désormais, les quotas de pénétration sur les marchés sont de l’ordre de très peu de points ou même moins ; trop peu pour assurer sa propre économie.

Même la tendance à l’armement n’est pas un fait homogène et provoque des déséquilibres à n’en plus finir dans les différents camps : les contradictions d’ordre économique s’entremêlent aux choix militaires, les intérêts tactiques divergent, et les choix sont toujours plus imposés par les deux impérialismes que par une réelle homogénéité (à ce propos, l’affaire du pipe-line est tout à fait éclairante).

D’amples secteurs du prolétariat, du travail dépendant coopté, d’intellectuels, ouvrent de nouveaux fronts de lutte comme riposte de masse à la tendance à la guerre et au contrôle militaire. Le cadre interne de chaque nation se fait plus précaire, riche et articulé.

En soi, cela est déjà une raison d’ordre politique pour commencer sérieusement à user d’intelligence et à réfléchir, afin d’analyser et d’évaluer les questions et les rapports internationaux.

L’autre motif est le fait que les caractères de la crise, au moins dans leurs principales motivations, se présentent sous des formes à peu près similaires. En conséquence, les recettes — les moments de restructuration — que le capital multinational propose présentent toujours plus d’éléments d’homogénéité.

Il suffit de lire les rapports annuels des diverses commissions de la C.E.E. ou les déclarations d’intention du F.M.I. lorsqu’il s’apprête à aire des prêts à des secteurs du capital en crise aiguë, et l’on y entrevoit des analyses de la crise et des hypothèses de solutions qui ont de fortes analogies.

En d’autres mots, même avec des disparités plus ou moins accentuées, avec des temps de mûrissement et des phases critiques différentes, avec un mélange différent des facteurs de déchirement, nous assistons, dans l’occident capitaliste, au déploiement du caractère homogène de la crise structurelle du système, avec des réponses, d’une part du capital, de l’autre du prolétariat, qui sont tendanciellement similaires.

Ce fait a exprimé une tendance qui pousse à la recomposition qualitative et en termes de points de programme des mouvements de lutte du prolétariat international. La crise devient un élément unifiant de tout le prolétariat occidental, elle véhicule la circularité du débat, des expériences et des contenus de lutte.

Des luttes pour les droits civils à celles contre l’inflation et le chômage, à la nouvelle vague de lutte contre la guerre inter-impérialiste qui menace, contre le nucléaire, jusqu’aux nouvelles expériences de lutte et d’organisation de contre-sociétés, communautaires, les besoins se massifient, une exigence générale d’une nouvelle qualité de la vie, de l’ouverture d’une phase nouvelle, radicalement nouvelle, dans l’histoire de l’humanité apparaît.

L’Italie est, de tous les points de vue, un anneau fondamental.

Pour l’État impérialiste multinational, elle est un gigantesque porte-avions, insérée au cœur de l’échiquier stratégiquement le plus important. Elle est un territoire de frontière qui dispose des bases de missiles les plus importantes d’Europe. Elle est un allié parmi les plus précieux et fidèles de l’impérialisme américain. Son appareil économique, comme son appareil militaire, est totalement complémentaire à celui de l’occident capitaliste.

Il ne peut donc y avoir de croissance et de développement des contradictions dans ce pays sans que n’en soient aussi investis les autres pays. Compter sur un développement des mouvements de libération en Italie, hors et au-dessus du contexte international, sans tenir compte de ses degrés d’intégration, de l’interaction et de la réciprocité objectives des mouvements révolutionnaires et de libération, est pure cécité. C’est en ce sens que le mot d’ordre « détacher l’anneau Italie de l’O.T.A.N. » est erroné 1, qu’il révèle une logique troisième internationaliste du développement du processus révolutionnaire.

La puissante poussée de l’Occident à résoudre de manière définitive et stratégique le problème énergétique avec le nucléaire tend à l’affranchir de sa dépendance des luttes des mouvements révolutionnaires et de libération du Tiers-Monde, en fonction d’un éventuel conflit mondial dans lequel les réserves énergétiques revêtiront une importance vitale.

Là-dessus, il n’y a pas beaucoup d’illusions à se faire : la tendance est celle-là, la technologie impérialiste est, théoriquement et opérationnellement, en mesure d’affronter une guerre nucléaire à caractère local, comme terrain de confrontation et de vérification réciproque, en plus que de rééquilibre des rapports de force et de débouché aux contradictions économiques et sociales qui tenaillent l’Occident et, de manière mineure, l’Est.

Que cela arrive ou non dépend de multiples questions, mais, parmi celles-ci, la principale est sûrement dans la capacité qu’auront les prolétaires, les mouvements sociaux antagonistes, de faire mûrir et exploser les contradictions, en catalysant le processus révolutionnaire. Il devient vraiment exact de dire, sans crainte d’être dogmatiques ou emphatiques, que la perspective se résout toujours plus à une alternative : communisme ou barbarie.

L’extension et l’approfondissement en qualité et en contenu des luttes et des mouvements de libération en Italie, le patrimoine et la mémoire sédimentée au cours de ces quinze dernières années, l’expérience de combat et le mûrissement des motivations sociales de la lutte armée ; sa massification, font du prolétariat italien, tant objectivement que subjectivement, une pointe avancée de l’affrontement.

L’actualité de notre histoire présente des spécificités uniques dans les sociétés capitalistes. Les réponses que le segment Italie du capital y a donné sont tout aussi spécifiques et exemplaires, comme le sont, par d’autres côtés, celles de l’Allemagne et de l’Espagne.

Pour tout cela, et pour d’autres raisons encore, il est essentiel d’ouvrir une confrontation internationale avec toutes les forces révolutionnaires et les mouvements de libération, avec leurs expériences de lutte, pour dialectiser les programmes, les dispositifs et les stratégies qui les soutiennent, les visions respectives du monde, de la modification dans un sens général du rapport entre révolution et contre-révolution. Un jugement sur ce rapport ne peut plus se soustraire àune capacité de vision et de connaissance globale.

Ceci ne veut évidemment pas dire fuir, éluder ou considérer comme secondaire la tâche principale des révolutionnaires dans notre pays : faire mûrir les conditions pour la libération.

Si les sauts de phase, si les profondes variations de l’ordre social, la croissance et la radicalisation des comportements antagonistes, la détermination d’une composition de classe stratégiquement projetée vers la guerre sociale, si un rapport de guerre explicite ne peut qu’avancer par ruptures, l’adéquation de la théorie et de la pratique révolutionnaire ne peut que suivre ces sauts, les fractures profondes que le processus nous impose.

Le moment est arrivé de faire l’inventaire du bagage que nous portons avec nous et de jeter à la mer tout ce qu’il s’y trouve de dépassé et d’inutile. La rupture avec les hypothèses, les visions déformées de la réalité, les dispositifs politico-organisationnels inadéquats, doit avoir comme débouché une manière d’être complètement nouvelle, adaptée à la complexité du social et à ce que les mouvements de lutte et de libération expriment.

La fracture que cela suppose doit aussi se faire en nous qui sommes le résultat de cette histoire. Notre agir dans la réalité, en la modifiant, nous a modifié. Les superstructures que nous nous sommes construites dans la tête, en produisant des fétiches, sont profondes, enracinées.

Nous sommes le résultat du comment nous avons conçu et vécu le rapport avec la richesse de la lutte de classe, mais aussi celui d’une longue confrontation, souvent idéologique, sur la projetualité, le programme communiste, les hypothèses de construction du Parti, les formes de militantisme, etc. Serons-nous en mesure de changer, de nous ouvrir au nouveau, en nous renouvelant, d’éloigner dans la militance concrète les schémas et les méthodes idéologiques et/ou morales de jugement ?

Ce débat, cette transformation — étant une rupture, un passage historique, une refondation — ne peut se contenter de n’impliquer, de n’être l’œuvre que d’entités organisationnelles particulières et limitées, de telle ou telle formation, d’une aire « movimentiste » ou « partitiste », plutôt que d’une autre.

Ce débat est un processus qui est — qui doit être — nécessairement collectif, adressé à l’ensemble du mouvement révolutionnaire, dans ses caractérisations passées et présentes, puisqu’il ne peut que s’adresser à une multiplicité/contradictoriété de comportements et de thématiques sociales antagonistes.

Aujourd’hui plus que jamais, comprendre le « nouveau », se rendre instruits et adéquats, veut dire dépasser, enterrer définitivement les logiques et les pratiques sectaires, la fragmentation/circonscription du débat. Et, aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de mettre en crise les identités statiques, l’attachement fétichiste au résiduel.

Il en découle que face et à partir d’une multiplicité, d’une pluralité de langages, de comportements, de formules d’expression et de communication de l’univers social prolétarien, de l’antagonisme social, il ne peut y avoir de présomption de synthèse, d’homologation, d’imposition de codes et de centralité. Comprendre cela veut dire, d’une part, mettre en crise les formes historiques d’agrégation et de centralisation — le Parti — et, de l’autre, ouvrir et s’ouvrir à une phase de rénovation/refondation de la militance révolutionnaire, de ses formes et de ses déterminations organisationnelles.

Seule la dialectique entre les hypothèses et les analyses développées jusqu’ici peut nous mener à redéfinir un projet et des programmes qui s’insèrent dans les lignes directrices, dans des stratégies communes, en mesure de remodifier les rapports de force, de donner une valeur stratégique à l’actuelle composition du prolétariat métropolitain.

Là-dessus, nous ne reconnaissons de « clés en mains », de solutions pré-établies, à personne. Les autocritiques non plus ne valent pas si elles ne s’accompagnent pas et ne produisent pas une modification réelle dans la pratique sociale.

Nous insistons donc pour nous confronter avec tous les tronçons organisés du mouvement révolutionnaire qui partent d’une révision critique de l’histoire passée et qui sont prêts, à travers un effort d’autodétermination et de renouvellement, à trouver des solutions collectives à l’étendue des problèmes que la situation nous pose.

Le rapport que, subjectivement, en tant qu’entité, nous avons construit l’an passé avec d’autres forces révolutionnaires, même s’il est en soi positif et correct dans les intentions (c’est-à-dire dans la recherche de terrains unitaires de pratique sociale, pour le dépassement, à travers celle-ci, des divergences politiques, pour aboutir à des niveaux supérieurs d’analyse et de science), nous a trouvé dans une attitude subalterne et acritique. Nous n’avons pas développé une bataille politique suffisamment profonde et un effort théorique adéquat.

Même si la déviation mécaniste et militariste de certaines positions nous était claire, nous avons confondu l’attitude unitaire avec l’unité au-dessus de tout, nous n’avons pas établi la clarté nécessaire et explicite sur les questions que nous estimions stratégiquement perdantes.

À côté de cela, notre intervention, centrée sur le carcéral et complètement détachée des autres couches du prolétariat métropolitain, hors d’une vision globale de l’avancée du rapport révolution/contre-révolution, s’est référée de manière trop superficielle et peu analytique à des corps de thèses non dialectisées, en produisant à son tour schématisme et sectarisme.

Nous entendons travailler à reconstruire les canaux de la communication interne et externe. Ce débat ne doit pas concerner les seuls « préposés aux travaux ».

Il doit traverser l’ensemble du mouvement et des secteurs du prolétariat métropolitain, parce que les solutions ne peuvent que venir de celui-ci et de ses tensions souterraines, comme des puissants mouvements de lutte qui, ces mois-ci, interdisent à la bourgeoisie des solutions définitives. La nouvelle manière d’être, la modernité de ce prolétariat, doit être comprise, analysée et mise en relation une fois pour toutes, dans ses pluralités, dans ses caractéristiques et tendances qui se recoupent.

Un langage doit être construit, une manière de communiquer les expériences, les luttes, les besoins, les tensions entre la subjectivité et les diverses couches sociales prolétariennes, qui ne soit plus celui du passé, obscur et abstrait. Communiquer dans la confrontation, dans le langage et dans la — avec la — pratique sociale.

Le procès de lobotomisation du prolétariat métropolitain, le refoulement de la mémoire historique que la bourgeoisie tend à approfondir, doit être battu, avec tous les instruments à notre disposition, y compris ceux que l’extrémisme nous a fait abandonner. Nous devons transmettre ce qui nous appartient, qui est à cette classe et à son histoire : le sens des choses qui sont arrivées, le sens des luttes, les sens de la révolution. Nous pouvons et nous devons recommencer d’être le véhicule de la mémoire de ces années. C’est là l’une de nos tâches.

L’autre est celle à laquelle nous faisions allusion au début, c’est-à-dire de ne pas jeter le bébé avec l’eau sale. S’il est vrai que les éléments de rupture avec le passé prévalent dans cette situation, il est tout aussi vrai que doivent être sauvegardés les aspects de continuité et les propositions stratégiques qui ont donné un sens à ce passé.

Nous n’avons pas de certitudes statiques et encore moins de solutions stratégiques à proposer : nous estimons cependant que certains éléments communs du débat collectif sont en train d’apparaître et commencent à se montrer à l’horizon.

Les langages commencent à s’entremêler. Cette tendance doit être forcée, les lignes directrices principales sur lesquelles progresser dans la définition d’un cadre général doivent être découvertes. Un cadre général dans lequel les forces révolutionnaires puissent se mouvoir en harmonie, même en partant des divergences d’analyses et de pratiques qui caractérisent actuellement les secteurs du mouvement révolutionnaire.

Aujourd’hui, la possibilité que s’ouvrent des parcours unitaires, réels et profonds, entre les révolutionnaires n’est plus tant liée à des opérations subjectives que portée par le processus de compréhension du « nouveau », du fait réel.

Compréhension qui renvoie au passé toute « disposition » et toute opposition possible.

Lire et comprendre la complexité des comportements, des problématiques, des besoins et des pratiques dos divers sujets sociaux antagonistes veut dire reconnaître comme dépassée, inactuelle, comme ne répondant plus, toute attribution possible de « centralité » à telle ou telle figure sociale.

À côté de cela et à partir de cela, un modèle de centralisation tel que pouvait l’être la forme-Parti léniniste s’avère épuisé. Celle-ci devient, rapportée au développement et au bariolage des sujets, une antiquité, propre à une composition de classe morte et enterrée.

À la richesse contradictoire qui vit dans le prolétariat métropolitain, dans le prolétariat moderne, on ne peut apposer aucune présomption de synthèse et de représentation univoque.

C’est à partir de, et dans, cette richesse que doivent être recherchées, définies et expérimentées de nouvelles formes d’organisation de la subjectivité communiste, de nouveaux modèles de rapports capables de promouvoir, de catalyser et d’organiser les parcours de libération sociale.

C’est clairement une phase préalable de vérification et d’expérimentation. Si les vérifications opérées jusqu’ici du vaste corps de thèses et d’hypothèses mûries en 10 ans ne sont certainement pas réconfortantes, il reste un immense bagage d’histoire et d’expérience politique, sociale et combattante, une mémoire sédimentée et inaliénable.

Les contradictions de la bourgeoisie impérialiste, destinées à s’aiguiser, restent un terrain fertile sur lequel travailler. Il y a une capacité historique des communistes à lire ces contradictions et il y a de vastes mouvements de lutte qui, ponctuellement, se présentent à l’horizon.

C’est à ceux-ci que nous devons nous référer c’est avec eux que nous devons reconstruire le fil rouge, rétablir le contact, le code de réciproque appartenance.

Ne pas compter sur ce qui et sur qui reste, mais travailler dans et pour le futur, dans le mûrissement et l’explosion du nouveau, afin que celui-ci ne nous trouve pas, une fois encore, interdits, à côté de la plaque et retranchés.

En cette période do revérifications totales, il y a certaines questions fondamentales qui pressent fortement et impérieusement, Nous voulons parler de la question de la prison et de la libération. La centralité de ce terrain ne découle pas d’un problème moral à l’égard des prisonniers : elle est une question politique.

Nous ne voulons pas ici refaire l’analyse de ce qu’est le projet de différenciation/anéantissement et du saut que représente l’article 90, et de comment celui-ci est intégré — comme terrain de vérification et d’expérimentation — à l’offensive en cours contre tout le prolétariat. Nous renvoyons à nos précédents textes et à tout le matériel produit par le mouvement des prolétaires prisonniers.

Ce qui doit être clair, c’est que le rapport de force entre le prolétariat prisonnier, en tant que couche du prolétariat métropolitain, et la bourgeoisie impérialiste ne peut descendre au-dessous d’une certaine limite sous peine d’irréversibilité de la tendance, du processus d’extermination. Sur ce véritable banc d’essai, la plus grande capacité d’initiative politique, sociale et militaire des révolutionnaires doit tout de suite être investie.

Empêcher par tous les moyens l’anéantissement des communistes et du prolétariat prisonniers !

Fermer Voghera et tous les centres de torture, d’anéantissement psychophysique et d’avilissement de la dignité des prisonniers !

Mettre en action tous les instruments — des représailles à la propagande — pour bloquer le processus d’extermination et modifier les rapports de force !

Organiser et diffuser la libération !

P.S.

Ces derniers temps, une campagne de contre-guérilla psychologique est en cours, qui met en relation certains sujets communistes et certaines réalités organisées — les ainsi-nommés « Noyaux communistes » et les « Communistes organisés pour la libération prolétarienne » — avec une sale histoire — un triple homicide intervenu dans un bar de Milan, le 1er décembre 1978 — et de tout aussi sales et louches individus, tels Baldasseroni Maurizio et Tagliaferri Oscar.

L’impudence de cette provocation, orchestrée par l’habituel Spataro et autres porcs semblables, et qui est aujourd’hui assumée par le tout aussi habituel — et aspirant porc — Crico, est parvenue à formaliser en une même instruction de tels faits répugnants et. la pratique combattante exprimée par la subjectivité communiste organisée au cours de ces dernières années à Milan.

La limpidité et la correction de la pratique sociale et combattante que nous avons produit durant ces années n’a pas besoin d’être illustrée et documentée. Cela n’ôte pas que nous n’entendons pas subir de telles manœuvres.

Il n’est pas de notre habitude de perdre notre souffle et notre temps en d’inutiles et rituelles menaces. Nous disposons d’autres instruments, bien plus pesants et « incisifs », pour répondre aux provocations et à toute tentative de souiller la dignité et la transparence de notre militance communiste.

En tous cas, le mouvement révolutionnaire devra, même avec un coupable retard, assumer la tâche de faire la clarté, et de prendre les mesures voulues, sur ceci, de même que sur d’autres répugnants événements qui sont utilisés pour discréditer la lutte révolutionnaire.

Janvier 1983.

Diego Forastieri

et Sergio Segio

Notes :

1. Le mot d’ordre « Détacher l’anneau Italie de l’O.T.A.N. » a été lancé par les Brigades Rouges en 1980 et explicité dans l’ouvrage des « prisonniers communistes des B.R. du camp de Palmi », L’Ape e il Comunista (L’abeille et le Communiste).

2. Il s’agit de deux formations nées après la décomposition de Prima linea. Les « Noyaux communistes » ont revendiqué l’exécution de Francesco Rucci, vice-brigadier des surveillants de la section de haute sécurité de la prison milanaise de San Vittore, spécialiste des tabassages, le 18 septembre 1981, lors d’une importante lutte dans la maison d’arrêt, de même que plusieurs attentats contre des prisons.

Les « Communistes organisés pour la libération prolétarienne » se sont fait connaître surtout par l’assaut à la prison de Rovigo, le 8 janvier 1982, au cours duquel quatre militantes furent libérées : Marina Premoli, Suzanna Ronconi, Loredana Biancamano et Federica Meroni.

>Sommaire du dossier