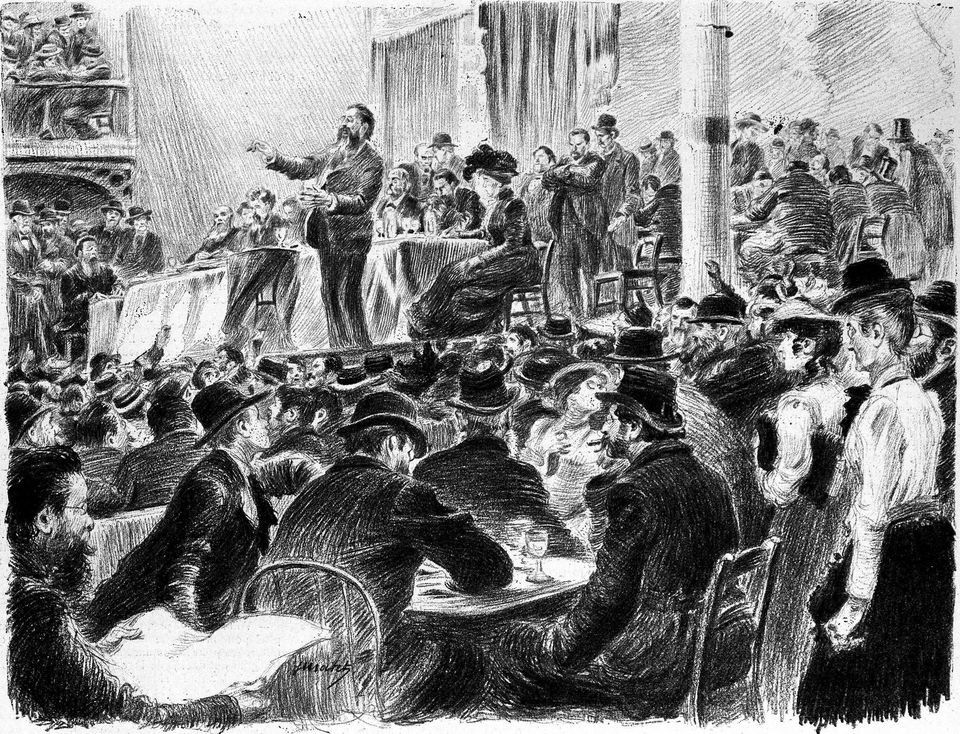

1888

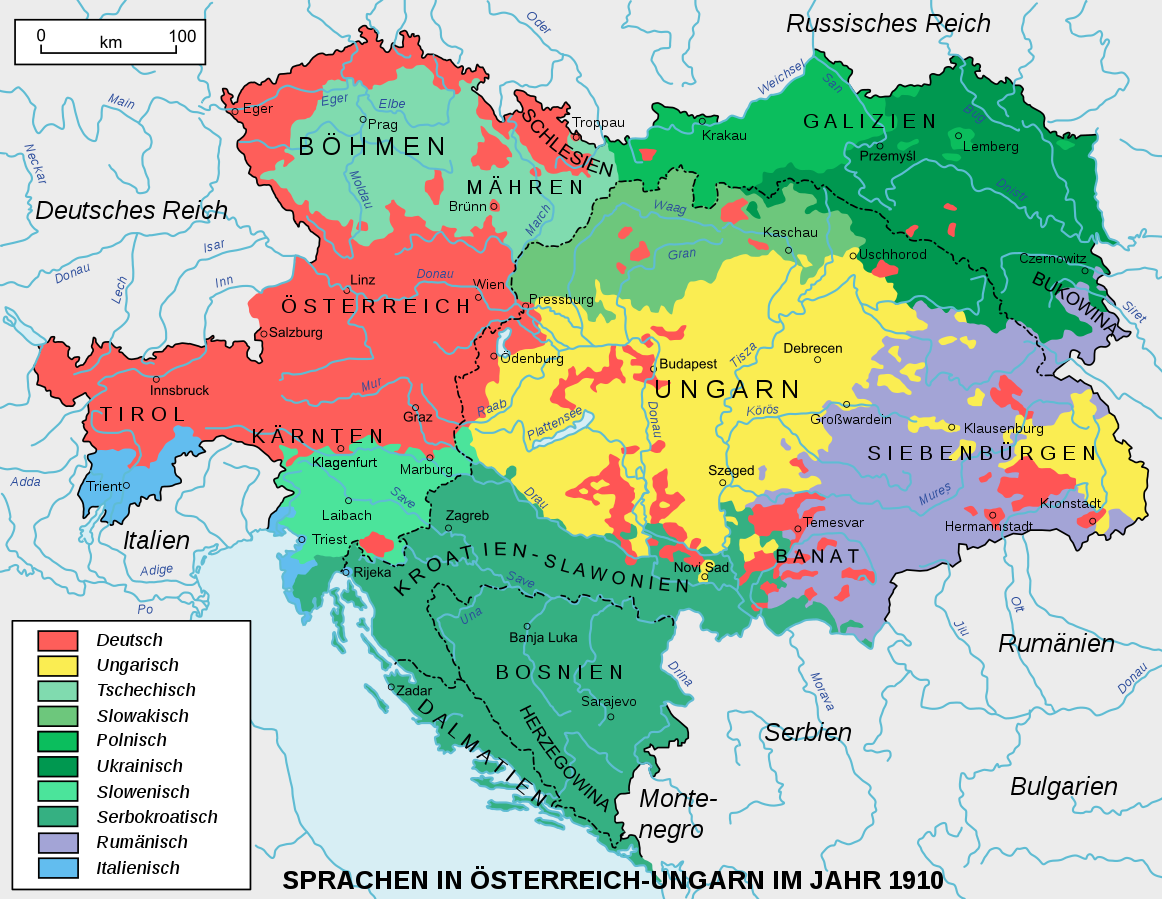

Déclaration de principes du Parti Ouvrier Social-démocrate d’Autriche

Le Parti Ouvrier Social-démocrate en Autriche lutte afin de parvenir, pour le peuple tout entier sans distinction de nation, de race ou de sexe, à la libération des chaînes de la dépendance économique, à l’élimination de l’absence de droit politique et à l’élévation hors de la dégradation mentale.

La cause de cet état indigne n’est pas à rechercher dans certains aménagements politiques en particulier, mais dans l’essence de la réalité conditionnant et dominant tout l’état de la société selon laquelle les moyens du travail sont monopolisés entre les mains de quelques propriétaires.

Le propriétaire de la force de travail, la classe ouvrière, est par là placé comme esclave du propriétaire des moyens du travail, de la classe des capitalistes, dont la domination politique et économique trouve son expression dans l’État actuel.

La propriété individuelle des moyens de production, tout comme il signifie ainsi politiquement l’État de classe, signifie économiquement la grandissante pauvreté de masse et l’appauvrissement croissant de toujours davantage de couches populaires.

De par le développement technique, de par la colossale croissance des forces productives, cette forme de propriété se montre non pas seulement superflue, mais dans les faits cette forme sera également éliminée pour la grande majorité du peuple, alors qu’en même temps seront établies les préconditions mentales matérielles nécessaires pour la forme de la propriété commune.

La transition du moyen du travail à la propriété commune de l’ensemble du peuple travailleur signifie donc non pas seulement la libération de la classe ouvrière, mais aussi la réalisation d’un développement nécessaire historiquement.

Le porteur de ce développement ne peut être que le prolétariat conscient sur le plan de la classe et organisé comme parti politique.

Organiser le prolétariat politiquement, l’emplir de la conscience de sa situation et de ses tâches, le rendre mentalement et politiquement capable de la lutte et le préserver ainsi, est partant de là le programme de fait du Parti Ouvrier Social-démocrate en Autriche, et pour sa mise en œuvre il se servira de tous les moyens pertinents et correspondant à la conscience naturelle de la justice du peuple.

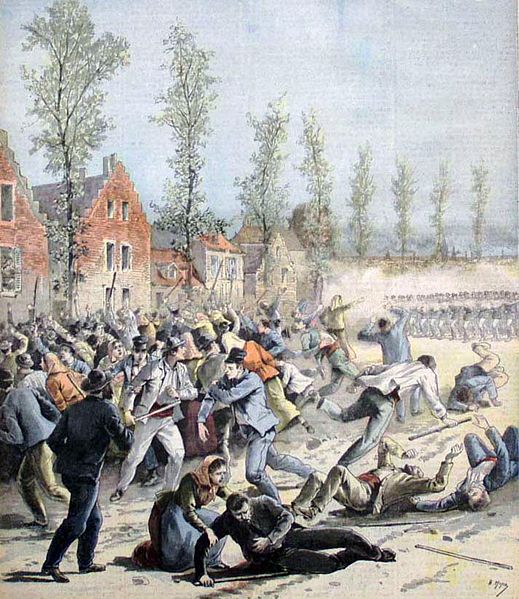

Par ailleurs, le parti aura à se placer et devra se placer dans sa tactique également selon les circonstances, en particulier suivant le comportement de l’adversaire. Cependant, les principes généraux suivants ont été établis :

1. Le Parti Ouvrier Social-démocrate en Autriche est un parti international, il condamne les privilèges nationaux, comme ceux de la naissance, de la propriété et de l’origine, et affirme que la lutte contre l’exploitation doit être internationale comme l’exploitation elle-même.

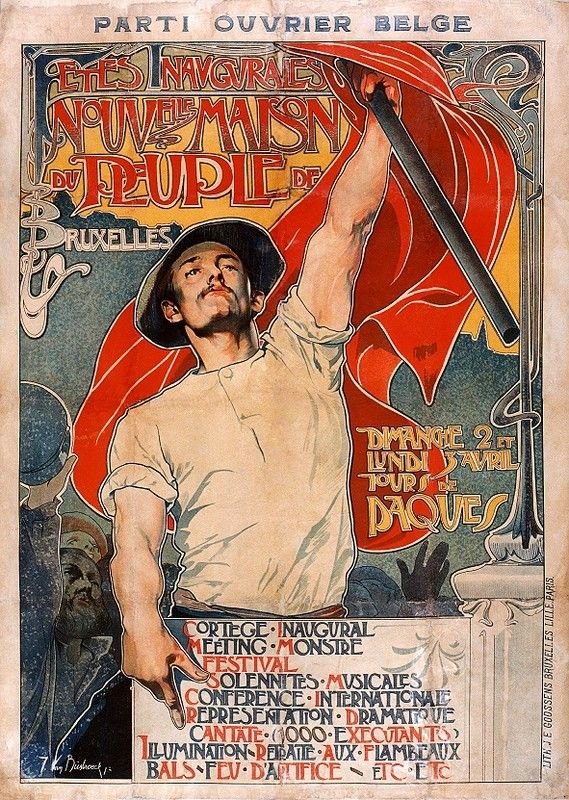

2. Pour la diffusion de l’idée socialiste, il utilisera pleinement tous les moyens de la presse publique, les associations, les rassemblements, et se prononcera pour l’élimination de toutes les chaînes opprimant la libre expression des opinions (lois d’exception, lois sur la presse, les associations et les rassemblements).

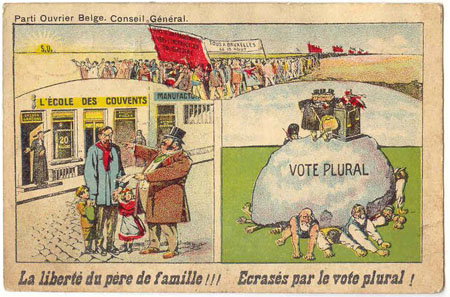

3. Sans se faire en aucune manière des illusions sur la valeur du parlementarisme, une forme de la domination moderne de classe, le parti recherchera le droit de vote général, égal et direct pour tous les organes représentatifs avec salaires pour les élus, en tant qu’un des importants moyens de l’agitation et de l’organisation.

4. Si, au sein du cadre de l’ordre économique existant, il faut dans une certaine mesure bloquer l’effondrement des conditions de vie de la classe ouvrière, son appauvrissement grandissant, alors il faut rechercher une législation de protection des ouvriers qui soit sans faille et sincère (limitation allant le plus loin possible du temps de travail, abolition du travail des enfants, etc.), avec une mise en œuvre sous le contrôle conjoint des travailleurs, tout comme l’organisation sans aucune entraves des ouvriers en associations professionnelles, ainsi que la liberté complète de coalition.

5. Dans l’intérêt du futur de la classe ouvrière, est absolument nécessaire l’enseignement obligatoire, gratuit et non-confessionnel dans les écoles élémentaires et de formation continue, tout comme l’accès gratuit à l’ensemble des établissements d’enseignements ; la condition préalable nécessaire à cela est la séparation de l’Église et de l’État et la reconnaissance de la religion comme affaire privée.

6. L’origine de la menace existante de guerre est l’armée de métier, dont la charge croissante aliène le peuple de ses tâches culturelles. Il est par conséquent nécessaire de se prononcer pour le remplacement de l’armée de métier par l’armement général du peuple.

7. Le Parti Ouvrier Social-démocrate prendra à tous moments position, dans toutes les questions politiques et économiques d’importance, pour l’intérêt de classe du prolétariat, s’opposant énergiquement à tous les obscurcissements et toutes les dissimulations des contradictions de classe, tout comme la manipulation des ouvriers en faveur des partis dominants.

8. [Point ajouté en 1892] Étant donné que les impôts indirects, visant les besoins nécessaires à la vie, présentent un fardeau frappant d’autant plus la population qu’elle est pauvre, étant donné qu’elles sont un moyen d’exploitation et de tromperie vis-à-vis du peuple travailleur, nous exigeons la suppressions de tous les impôts indirects et l’établissement d’un impôt sur le revenu qui soit unique, direct, progressif.

>Retour au dossier sur les crises de la seconde Internationale