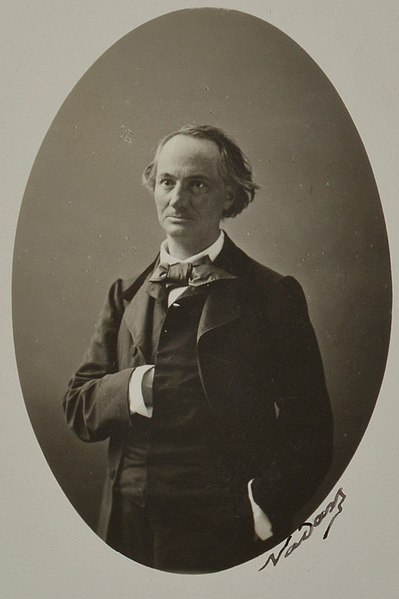

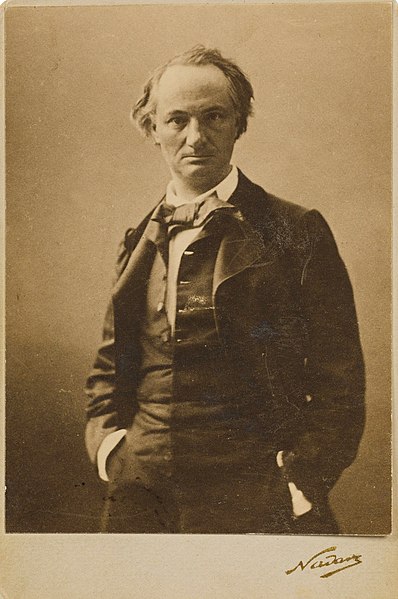

Si l’on cherche à échapper à la lecture subjectiviste de la poésie de Charles Baudelaire, il faut porter son attention sur sa nature réelle.

Au sens strict, c’est un intellectuel fréquentant les poètes et se targuant de proposer quelque chose de fort, au moyen d’un style dandy. Leconte de Lisle a tout à fait raison de le présenter comme suit :

« C’était un bon garçon, qui affectait un rictus atroce, et un écrivain classique qui se barattait la cervelle pour trouver de l’étrange. »

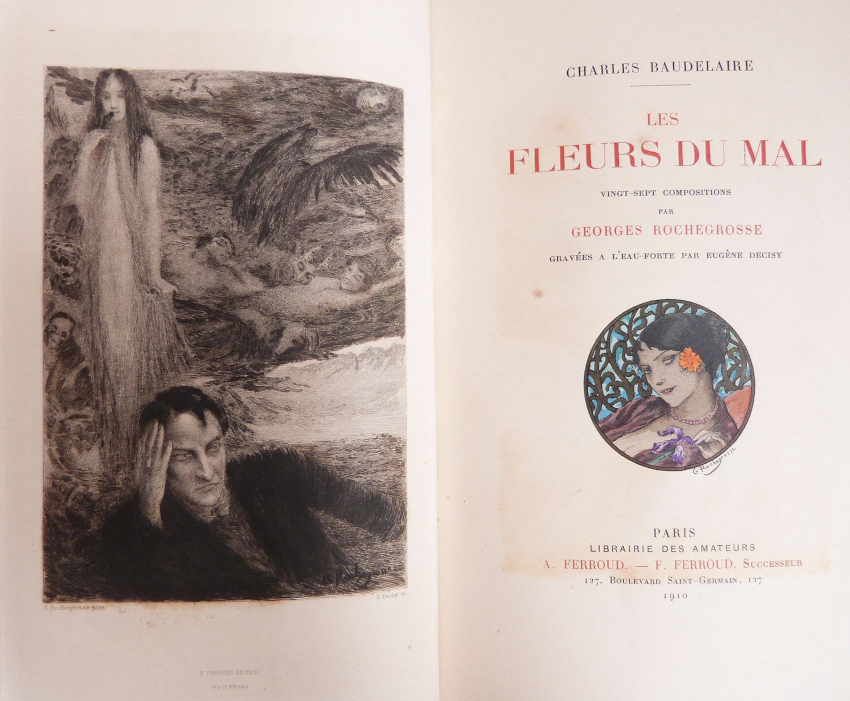

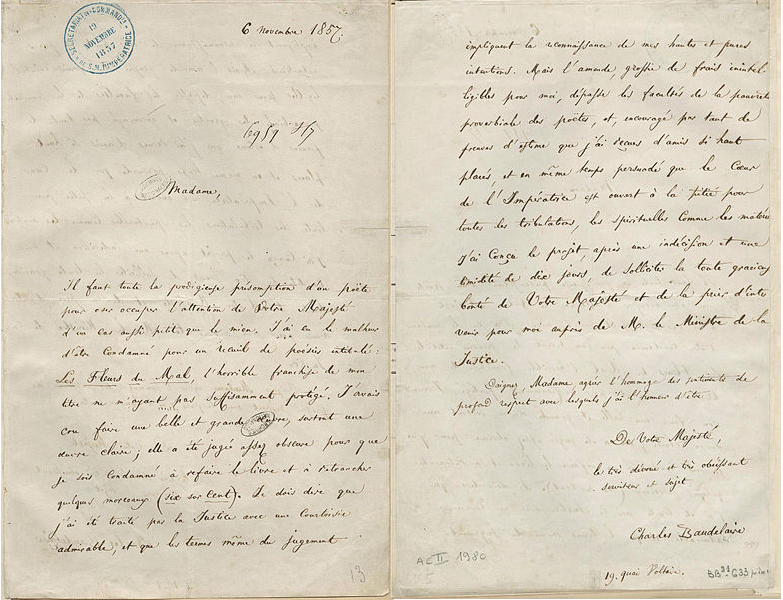

Cela n’aboutit pas, les Fleurs du mal étant une œuvre forcée et Jules Lemaître, dans Les contemporains, en 1886, constate avec raison que :

« J’ai senti l’impuissance et la stérilité de cet homme, et il m’a presque irrité par ses prétentions. Et son catholicisme ! Et son dandysme ! Et son mépris de la femme ! Et son culte de l’artificiel ! Que tout cela nous paraît, aujourd’hui, indigent et banal ! »

Si l’on se résume à cela, on peut alors conserver la définition donnée par Émile Zola, dans sa présentation des poètes contemporains, en 1879 :

« Baudelaire est, lui aussi, un maître très dangereux. Il a, aujourd’hui encore, une foule d’imitateurs. Sa grande force a été qu’il apportait également une attitude personnelle très accentuée.

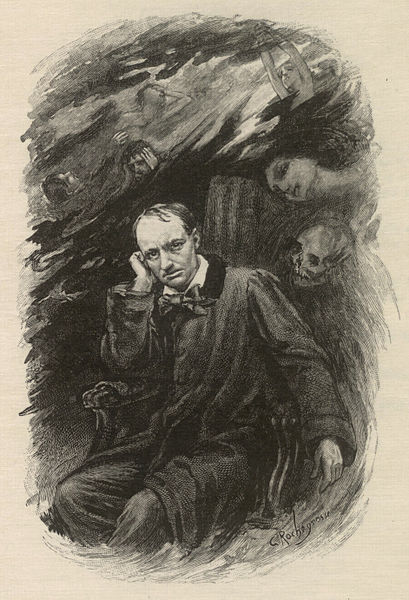

Il faut voir en lui le romantisme diabolique. M. Leconte de Lisle s’était raidi dans une pose hiératique, il restait à Baudelaire le rôle d’un démoniaque; et il a cherché le beau dans le mal, il a, selon une expression de Victor Hugo, « créé un frisson nouveau ».

C’était, au fond, un esprit classique, de travail très laborieux, apportant une monomanie de purisme.

Aussi n’a-t-il laissé qu’un recueil de poésies: les Fleurs du mal. Je ne parlerai pas des étrangetés voulues de sa vie; il avait fini par être la propre victime de ses allures infernales; il est mort jeune, d’une maladie nerveuse qui lui avait enlevé la mémoire des mots.

Au demeurant, il s’est fait dans notre littérature une place à part qu’il gardera. Certaines de ses pièces sont absolument superbes de forme, et j’en connais peu qui soient d’une imagination plus sombre et plus saisissante.

On comprend quelle admiration il souleva parmi les jeunes gens, qui aiment les audaces. Après lui, tout un groupe a raffiné sur l’horreur. C’est toujours du romantisme, mais du romantisme aiguisé d’une pointe satanique (…).

M. Verlaine, aujourd’hui disparu, avait débuté avec éclat par les Poèmes saturniens. Celui-là a été une victime de Baudelaire, et l’on dit même qu il a poussé l’imitation pratique du maître jusqu’à gâter sa vie. »

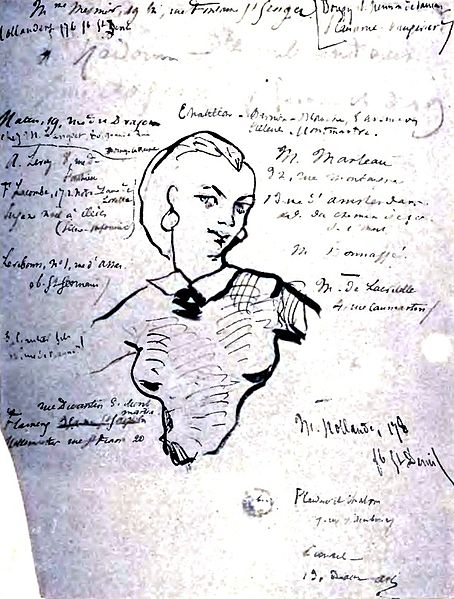

Cependant, Émile Zola n’a pas compris justement pourquoi Paul Verlaine s’était tourné vers Baudelaire. Il le dit pourtant dans un texte publié dans la revue L’Art, où on lit :

« La profonde originalité de Charles Baudelaire, c’est, à mon sens, de représenter puissamment et essentiellement l’homme moderne ; et par ce mot, l’homme moderne, je ne veux pas, pour une cause qui s’expliquera tout à l’heure, désigner l’homme moral, politique et social.

Je n’entends ici que l’homme physique moderne, tel que l’ont fait les raffinements d’une civilisation excessive, l’homme moderne, avec ses sens aiguisés et vibrants, son esprit douloureusement subtil, son cerveau saturé de tabac, son sang brûlé d’alcool, en un mot, le biblio-nerveux par excellence, comme dirait H. Taine.

Cette individualité de sensitive, pour ainsi parler, Charles Baudelaire, je le répète, la représente à l’état de type, de héros, si vous voulez bien.

Nulle part, pas même chez H. Heine, vous ne la retrouverez si fortement accentuée que dans certains passages des Fleurs du mal.

Aussi, selon moi, l’historien futur de notre époque devra, pour ne pas être incomplet, feuilleter attentivement et religieusement ce livre qui est la quintessence et comme la concentration extrême de tout un élément de ce siècle (…).

L’amour, dans les vers de Ch. Baudelaire, c’est bien l’amour d’un Parisien du XIXe siècle, quelque chose de fiévreux et d’analysé à la fois ; la passion pure s’y mélange de réflexion. »

Paul Verlaine parle des « sens aiguisés et vibrants » et de l’« esprit douloureusement subtil » de l’Homme moderne, c’est-à-dire en fait de l’impact de la contradiction entre travail manuel et travail intellectuel, avec à l’arrière-plan la contradiction entre les villes et les campagnes.

L’approche consiste en une dénonciation romantique – mais incapable d’aboutir au matérialisme dialectique, au mouvement ouvrier, de par l’emprisonnement mental et social dans la petite-bourgeoisie intellectuelle.

D’où le vitalisme, l’élitisme, le nihilisme, et une tendance à la thématisation lyrique idéaliste qui convergera parfaitement avec le Fascisme, cette idéologie « transcendantale » du refus de la vie commode comme « révolte contre le monde moderne ».

=>Retour au dossier Charles Baudelaire, la petite-bourgeoisie intellectuelle et la sensation multipliée