[Cette enquête date de 1971, juste après l’auto-dissolution de la Gauche Prolétarienne. Les membres de la GP voulaient s’éparpiller dans les masses pour contribuer à la naissance du Parti. L’enquête consiste en des interviews des membres de l’ex-GP, sur leur parcours, leur interprétation de la ligne de masse, sur comment fonctionnent les structures, etc.

Ici, Victor est en fait Benny Lévi, le dirigeant historique de la GP.]

VICTOR. – Je n’ai pas découvert la politique juste avant Mai 1968.

Déjà en 65-66, nous étions plusieurs à décider d’entrer dans les grandes écoles d’État pour avoir un salaire qui nous permette de militer.

Je n’appartenais pas à une famille où l’on parlait politique ou si l’on en parlait, c’était du mauvais côté.

Ce qui a été déterminant pour moi, cela a été, je crois, la découverte de la réalité des pays dominés par l’impérialisme. Le nombre de camarades qui se sont très vite lancés dans la bagarre parce qu’ils étaient passés par les pays africains ou arabes est assez important.

– La découverte du tiers monde?

VICTOR. – Oui, mais directement, pour y être passés. On a commencé le travail vraiment organisé, après la guerre d’Algérie, à l’intérieur de l’UEC (Union des Etudiants Communistes).

D’abord, c’était dans le secteur de lettres, et puis on a démarré sur Ulm (l’Ecole Normale Supérieure), à l’époque d’Althusser.

La tactique qu’on a eue alors était d’organiser le maximum d’étudiants sur la base de la défense presque théorique du marxisme, donc très rapidement la contradiction entre cette fraction et la direction officielle de l’U.E.C. s’est aiguisée.

Ça a débouché sur la scission et donc sur la création de l’U.J.C.M.L. à laquelle j’ai participé. Quelques semaines après la création de l’U.J.C.M.L. on a commencé à créer les premiers comités Vietnam de base.

– Avant Mai 68, pensiez-vous qu’il allait se passer quelque chose assez rapidement, ou étiez-vous partis pour une aventure de longue haleine?

VICTOR. – On partait pour une aventure de très longue haleine.

Il y a eu chez certains d’entre nous, quelques semaines avant Mai 68, après Caen et Redon surtout, le sentiment qu’il y aurait de très fortes explosions ouvrières. On partait pour une alliance avec les syndicats. C’était incontestablement l’idée dominante.

– L’idée de rétablissement existait déjà?

VICTOR. – Avant Mai 68, il y avait déjà une dizaine de groupes d’établissement.

On favorisait l’établissement par petits groupes, pour que lek gars ne se retrouvent pas seuls dans une situation entièrementv nouvelle.

A l’époque on les appelait des » syndicalistes prolétariens « . Ils devaient militer à l’intérieur de la C.G.T., être très durs sur les positions de la lutte des classes, durcir les mouvements, radicaliser toujours et défendre la C.G.T. au nom de sa tradition.

– Ils ne se faisaient pas exclure?

VICTOR. – L’expérience de toute façon a été brève puisque le premier groupe de syndicalistes prolétariens que nous avons formé a commencé dans le Sud-Est en janvier 68.

Du mois de janvier à mai 68, il n’y a pas eu beaucoup de temps et pas un seul exemple de conflit ouvert entre ces groupes et une partie des masses, ou la direction de la C.G.T.

Il y a eu des exemples où on est intervenu lors de mouvements de masse qui étaient bradés par une union locale ou une union départementale.

Lors de ces trahisons on aidait à constituer des groupes de syndicalistes prolétariens, mais on n’était pas assez.

Le premier groupe syndicaliste prolétarien qui a été créé existe encore, plus en tant que syndicaliste prolétarien, mais les gars sont encore les dirigeants du syndicat C.G.T. dans leur boîte.

Ils ne se sont pas fait exclure, ils ont mené encore plusieurs grèves importantes.

– Quel était ton rôle?

VICTOR. – Mon rôle, c’était d’être un peu le professionnel de la barque. On avait une commission qui faisait circuler l’information venue des établissements, et qui aidait à la formation des premiers groupes syndicalistes prolétariens.

On essayait d’aider les camarades à l’intérieur des usines, à systématiser leur expérience et à dégager certaines règles pour un art de combat.

Nous étions quatre ou cinq à faire ça.

– Sur quoi vous appuyiez-vous, à l’époque, pour prendre vos décisions? Sur la pensée de Marx? celle de Mao?

VICTOR. – Non, pas exactement.

Il y a eu une première étape de l’U.J.C.M.L. fortement marquée par l’emprise théorique d’Althusser.

A ce moment-là, oui, on partait des livres, en règle générale; parce que c’est quand même à cette époque-là, qu’on a créé les comités Vietnam de base qui étaient une réelle organisation à caractère de masse.

Ce qu’il faut voir avec Althusser, c’est à quel moment il apparaît : fin de la guerre d’Algérie, le désarroi est très important dans le milieu étudiant.

Il y a bien sûr, dès cette époque, des courants théoriques gauchistes au sens strict, c’est-à-dire renouant avec la tradition théorique du gauchisme : on lit Lukacs, les premiers textes de Marcuse, les premiers de Lapassade, mais c’était un courant qui n’arrivait pas à donner aux étudiants oppositionnels une vue d’ensemble de la crise du mouvement communiste international.

Dans cet état de désarroi les premiers articles d’Althusser apparaissent un peu comme un mirage.

Pour pas mal d’entre nous, ça a été un formidable appel d’air : le retour à la lettre, aux origines, aux principes du marxisme, qui allait nous permettre de surmonter les difficultés pratiques.

Grosso modo, Althusser disait : il y a un révisionnisme et la nature du révisionnisme, c’est de réviser un certain nombre de principes du marxisme, donc si on les restaure, ces principes, on fait œuvre révolutionnaire.

Il faut comprendre 1° l’état de désarroi où nous étions, 2° le fait que de toute façon, on était dans un milieu coupé de la pratique de production et qui depuis la fin de la guerre d’Algérie était coupé de la pratique de la lutte de classes.

Althusser nous donnait du boulot et puis une certaine conscience de ce qui se passait. Une possibilité d’analyses. Tout le monde s’est précipité dessus.

Très rapidement, il y a eu deux tendances : celle qui partait d’Althusser pour vraiment faire de la théorie, la tendance qui a donné Les Cahiers pour l’analyse, et la tendance qui a pris comme point de départ Althusser, mais pour aller vers Mao. Les deux tendances se sont d’ailleurs retrouvées en Mai 68.

– Est-ce qu’Althusser parlait de Mao?

VICTOR. – Oui, dès ses premiers textes il parlait de Mao.

C’est ce qu’il avait de subtil. Le petit livre rouge n’était pas traduit en français. On avait les Œuvres choisies des Éditions sociales.

Nous avons commencé par les textes philosophiques de Mao, puisque c’était eux qui étaient étudiés par Althusser et puis, très rapidement, il a quand même fallu un an, on s’est emparés de toutes les œuvres choisies de Mao.

Althusser en parlait très élogieusement, mais dans un secteur déterminé : ses premiers articles portaient sur la contradiction, d’où il citait l’ouvrage du président, De la contradiction, mais il ne disait pas, alors qu’on était en pleine polémique sino-soviétique, Mao Tsé-toung c’est la vérité, et les Russes c’est le révisionnisme.

Il ne disait pas ça. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, Althusser a été quand même un moyen d’accès à Mao Tsé-toung.

– La première fois que tu as lu ces textes de Mao, comment t’ont-ils semblé?

VICTOR. – Vu notre trajectoire, quand on arrive à Mao, on a déjà lu Le Capital, Lénine et tout ça, ce qui fait que la lecture de Mao, à ce moment-là, c’est un peu le délice théorique!

Quelque chose de grandiose qui parachève ce qu’on a pu lire dans Marx et dans Lénine. Ensuite, il a fallu tout relire.

Après la Révolution culturelle, tout change. Il a fallu complètement nous laver le cerveau.

Donc la première lecture de Mao est une lecture théorique très belle, qui comble d’aise, mais pour notre pratique il a fallu passer par une crise très importante, qui justement nous a amenés à l’établissement.

– Quand avez-vous pensé que la pratique de Mao pouvait vous être directement utile en France?

VICTOR. – On a commencé vraiment dans l’été 67.

Avant, évidemment il y avait eu les comités Vietnam de base. Leur différence avec le Comité Vietnam national était très simple.

D’une part, du point de vue de l’orientation, les comités Vietnam de base respectaient rigoureusement la ligne vietnamienne, c’est-à-dire que le soutien politique était total.

On reprenait intégralement les analyses et la ligne des Vietnamiens.

Première différence avec le Comité Vietnam national, puisque le C. V. N., où les trotskystes étaient la force la plus dynamique, n’hésitait pas à introduire sa propre marchandise sur le Vietnam.

Leur fameux coup : » II n’y a pas deux étapes de la révolution dans les pays dominés et la révolution au Vietnam est socialiste. «

Cela peut paraître archéologique, mais cela a été des débats qui nous ont divisés.

On ne se cognait pas à l’époque mais c’était très intense. Quand quelqu’un disait dans un meeting : » la révolution socialiste vietnamienne « , on poussait des hurlements!

Pour nous c’était une révolution qui avait un caractère démocratique, national, et ce n’était pas du tout la révolution socialiste. Ça peut paraître un débat oiseux, cela ne l’est pas, ça a une certaine importance.

Même si pour le moment, c’est relégué à l’arrière-plan.

La différence la plus importante était dans le style de travail. Nous voulions faire un travail de masse – premières formes d’implantation dans les quartiers, avec les panneaux, les tracts, la régularité, l’assiduité.

Chaque fois qu’il y avait des nouvelles qui venaient du Vietnam, toutes les semaines avec Le Courrier du Vietnam, on faisait des panneaux, pour décrire l’état de l’offensive du front, les nouvelles sur les atrocités américaines, tout ça.

Ce qui fait que les gens, dans certains quartiers de Paris (à l’époque nous militions surtout dans les quartiers de Paris) s’étaient habitués à nous. Une nouvelle image du militant, puisque déjà on ne voyait plus très souvent les gars de l’Humanité-Dimanche, et que les communistes n’allaient plus sur les marchés.

Chez les gauchistes, on était les premiers à faire cette apparition-là. On appelait ça : le style de travail de masse.

Et ce qu’on reprochait au Comité Vietnam national, c’était le style spectacle, grands gadgets : six heures pour le Vietnam mais pas de travail vraiment prolongé.

A l’époque il y avait des tensions redoutables, entre le comité Vietnam de base et le Comité national.

Les comités Vietnam de base avaient un journal, Victoire pour le Vietnam, qui faisait le point des expériences des comités et de ce qui se passait au Vietnam.

– D’où venait l’argent ?

VICTOR. – Des militants. Un journal comme ça se fait facilement. On tirait à six ou dix mille exemplaires. Les C.V.B. étaient une organisation réelle. Il y avait beaucoup de militants stables.

– Il y en avait dans toute la France ?

VICTOR. – Non.

La région parisienne, quelques régions de province, mais ce n’était pas vraiment toute la France. Comme le C.V.N. d’ailleurs.

Cela dit, quelques semaines avant Mai 68, cela s’était considérablement développé. Je me souviens au congrès national des C.V.B., on sentait une multiplication.

– Comment Mai 68 vous est-il arrivé?

VICTOR. – Un coup de tonnerre. A partir du moment où à Nanterre on a chassé Juquin [député communiste chargé de la question de l’éducation et de la jeunesse au « PCF »], on a senti qu’il y avait quelque chose qui se développait, ce qui fait que le 3 mai n’était pas un coup de tonnerre, mais du 3 au 10 mai alors là, on a complètement dérapé.

Même le 22 mars et la contestation, on est passé à côté. On ne voyait pas.

Le point de vue qu’on avait, c’était : les étudiants forment une composante importante, mais qui doit se lier aux masses, si elle ne se lie pas aux masses, elle n’a pas d’avenir.

Lié aux masses, au sens le plus physique du terme.

– Et quand avez-vous commencé à vous lier aux masses?

VICTOR. – A l’automne 67.

Tous les camarades issus des facs, tous les camarades étudiants, ont créé ce qu’on a appelé, à l’époque, un mouvement de soutien aux luttes du peuple.

Dès qu’il y avait un mouvement de grève quelque part, ils fonçaient, ils allaient aux portes des boîtes, etc. De ce point de vue-là, on savait aller à une porte de boîte.

Pour nous, Mai 68 n’était pas la découverte de la porte d’usine. Ce qui nous a permis, à nous, de comprendre un certain nombre de choses, mais un certain nombre de choses dans les boîtes.

Vis-à-vis du mouvement étudiant on était très profondément méprisant. Franchement méprisant. On avait un point de vue prolétarien très, très étroit.

On disait : les étudiants s’ils ne vont pas à la porte des boîtes, ils n’ont pas d’avenir, ou leur avenir c’est la bourgeoisie. Ce qui fait que la première semaine de mai a été l’épreuve de vérité.

– Comment l’avez-vous vécue?

VICTOR. – Oh là! Sur le moment comme pour tout le monde, c’était quelque chose qui nous débordait complètement.

Pour nous, plus particulièrement, puisque précisément, on était peu liés aux aspirations du mouvement étudiant. A posteriori c’est d’une manière critique qu’on repense à ces journées-là.

– Que faisiez-vous ? Alliez-vous dans les facs ?

VICTOR. – Pas vraiment.

On était dans les manifs, même la nuit des barricades où pourtant un certain nombre de dirigeants de l’U.J.C.M.L. avaient formellement condamné le développement des manifs au quartier Latin.

La thèse était : il faut partir du quartier Latin pour aller manifester dans les quartiers populaires.

Pourtant malgré ces condamnations très sévères, franchement réactionnaires, on allait aux manifestations.

On s’est même aperçus, quand on a fait l’union avec les camarades issus du 22 mars, quand on a pu faire avec eux le bilan de ces journées de mai, que pour la gauche étudiante de l’époque, l’U.J.C.M.L. apparaissait comme l’organisation qui avait le plus d’expérience militaire.

En fait, les premières manifestations étudiantes violentes avaient été menées sur le Vietnam et nous en avions été les organisateurs. On attendait beaucoup de nous du point de vue militaire, dans les manifs de la première semaine de mai.

Et on n’a évidemment rien apporté cette semaine-là, puisqu’on était en décalage…

Au cours de cette semaine il y a eu toutes sortes d’analyses théoriques pour justifier la position prise à l’égard du mouvement étudiant. Du 5 au 7 mai, par exemple, l’analyse c’était : attention il y a un véritable complot des forces social-démocrates pour s’emparer du mouvement étudiant, à leurs propres fins, aux fins de Mendès, Mitterrand, etc.

C’était encore l’analyse la moins farfelue, elle était fausse, mais elle avait une certaine vraisemblance.

– A quoi attribues-tu cette erreur d’analyse?

VICTOR. – Une méfiance à l’égard du mouvement étudiant du point de vue des classes.

La contestation proprement étudiante, l’existence des aspirations propres des étudiants, et de la jeunesse intellectuelle on n’y croyait pas.

Pour nous, il fallait sortir de l’Université. Seul le mouvement de sortie de l’Université pouvait constituer un objectif pour le mouvement étudiant qui devait être nécessairement un mouvement de soutien aux luttes du peuple.

– Et vous avez changé d’avis ? Pourquoi avez-vous rallié le 22 mars ?

VICTOR. – Après la nuit des barricades, on s’est aperçus qu’on s’était trompés.

Il n’y a pas eu le temps de faire un bilan, qui aurait entraîné un puissant mouvement de critique et de rectification dans nos rangs, pour la bonne raison qu’après le 10 mai, il y a eu le 13 mai et après le 13 mai, il y a eu la grève générale.

Donc, pas le temps de faire ça et tout de suite, on s’est trouvés pris dans les problèmes nés de l’apparition de la grève dans les boîtes.

Donc on a marqué le coup, après le 10 mai, se rendant compte qu’il y avait eu erreur, et tout de suite, on a foncé en/avant avec ceux dont on disposait à l’époque, c’est-à-dire les syndicalistes prolétariens, on a foncé dans les boîtes.

A ce moment-là, puisque c’était devenu un mouvement de révolte populaire, on s’est retrouvés avec les camarades avec lesquels on avait eu des divergences pendant la première semaine de mai, particulièrement les camarades du 22 mars, on s’est retrouvés avec eux le 24 mai et puis surtout on s’est retrouvés avec eux au moment où on a lancé les mots d’ordre de résistance prolétarienne à la reprise du travail, à la collusion gaulliste-C.G.T.

On s’est retrouvés avec eux, à Flins et c’est là, dans la pratique, que se sont tissés les premiers liens entre une partie du 22 mars et une partie de l’U.J.C.M.L., huit mois après Mai 68.

C’est seulement huit mois après, qu’on s’est unifiés dans la Gauche Prolétarienne, mais le baptême, le lieu de naissance ça a été, incontestablement, qu’on se soit rencontrés à Flins.

– Que s’est-il passé pendant ces huit mois ?

VICTOR. – Tout simplement, comme pour tout le monde, il fallait faire les comptes, le bilan.

Comme d’une part on avait commis des erreurs, dont certaines très graves – le mépris du mouvement étudiant – comme d’autre part, on était une organisation qui avait déjà des aspects maoïstes, c’est-à-dire un certain rapport à la réalité, qui fait que quand on est coupés de la réalité il y a apparition de grandes critiques, on a commencé au sein de l’U.J.C.M.L., après la dissolution officielle, un mouvement critique.

Et ce mouvement de critique a très vite, pendant l’été 68, abouti à une cassure en deux camps.

Il y avait un camp qui était très très minoritaire, et un camp qui était très très très majoritaire. Nous étions dans le camp très minoritaire!

C’est vraiment un tout tout petit groupe issu de l’U.J.C.M.L. qui a constitué la Gauche Prolétarienne au départ.

Si on se place en septembre 68, c’est-à-dire à la rentrée, au moment où tout le monde pensait ce octobre rouge, il y avait, sorti de l’U.J.C.M.L. et du mouvement de soutien aux luttes du peuple, quelque chose comme quatre à cinq mille militants.

L’écrasante majorité de ces militants se trouvait sur des positions opposées à celles qu’a adoptées le petit groupe qui allait devenir la Gauche Prolétarienne.

Le camp majoritaire avait des idées, que nous jugions liquidatrices. Ils expliquaient l’issue de Mai 68 de la manière suivante : il y a eu un mouvement de masse, il était révolutionnaire, et comme il n’y avait pas de parti révolutionnaire, ce mouvement de masse ne pouvait pas prendre le pouvoir.

C’était la thèse la plus dogmatique, la plus plate et la plus vulgaire, d’expliquer la grande carence de Mai 68 par le fait qu’il n’y avait pas de parti révolutionnaire. Nous considérions, à juste titre, comme la suite l’a montré, que faire cette analyse-là c’était liquider les principaux acquis idéologiques de Mai.

Dans le sillage, c’était aussi liquider une organisation assez importante, pas simplement l’organisation ancienne de l’U.J.C.M.L., mais ce que l’U.J.C.M.L. avait créé dans les usines – c’est-à-dire un nombre assez impressionnant de groupes syndicalistes prolétariens.

Résumé des thèses liquidatrices : » Maintenant qu’on a compris qu’en Mai, ce qui nous avait manqué c’était un parti, il faut tout de suite construire un parti. » Comment on construit un parti? en regroupant les éléments d’avant-garde. Comment on regroupe les éléments d’avant-garde? En les formant. Comment on les forme? A partir des livres.

Tout ceci devait nécessairement amener la rupture des contacts avec la pratique et avec les groupes d’usines qui existaient. Et de fait, ça a été un énorme massacre.

– Les établis sont revenus ?

VICTOR. – C’est ça, les établis ont quitté leurs usines.

– Le besoin de retourner dans les livres ?

VICTOR. – Enorme, c’était incroyable. Ça a dû être la période en France où on a le plus lu Que faire? de Lénine! Un phénomène universel. En Italie ça s’est passé comme ça. En Belgique aussi il y a deux camps : ceux qui disent : » Faut partir de la pratique des masses » et les autres qui disent : » Non, il faut partir de Que faire?... » Et ça se bagarre! En Allemagne, ça a été pareil.

– Et Mao?

VICTOR. – II n’intervenait plus vraiment. Ils se disaient encore pour Mao, mais vraiment ils le lisaient à travers les lunettes Que faire? Je dis tout de suite que nous estimons que Que faire? est un grand ouvrage, mais qu’il est daté d’une autre époque. On ne peut plus s’appuyer sur toutes les thèses qui y sont.

En particulier les thèses sur la connaissance (importées par les intellectuels dans /le mouvement ouvrier). C’est pour ça qu’on dit que Mao Tsé-toujng c’est une époque nouvelle.

– Vous vous disiez maoïstes, à ce moment-là ?

VICTOR. – C’est à ce moment-là qu’on s’est dits carrément maoïstes. Quand on parlait de nous en disant ce marxistes-léninistes « , on prenait ça pour une insulte.

On revendiquait le terme » maoïste « , le portrait de Mao. Cela dit, on était bien évidemment pour le marxisme, le léninisme, mais on voulait marquer la nouveauté du maoïsme.

– C’était la première apparition d’un groupe maoïste en France ? Ou y avait-il déjà eu quelque chose ?

VICTOR. – II y avait eu le P.C.M.L.F. *. Mais qui était de plus stricte obédience léniniste.

– Un jour vous vous êtes dit, nous, la Gauche Prolétarienne, on est des maoïstes.

VICTOR. – On ne se l’est pas dit » un jour « . La lutte contre l’autre courant qu’on caractérise comme ce liquidateur » a duré de juin 68 à février 69. Ça fait pas mal de temps.

Donc, on a vraiment eu le temps, à travers cette lutte, d’affermir et de clarifier nos positions.

Surtout qu’au départ, ce qu’on disait était extrêmement simple : » Bien sûr on a fait des erreurs, cela dit c’est tout à fait normal parce qu’on était inexpérimentés. La meilleure manière de rectifier ces erreurs, c’est de renouer avec la pratique et de trouver des idées dans la pratique. Donc, en avant de nouveau dans les boîtes, tirons les leçons de Mai 68 dans les usines et dans la rue. «

Évidemment, on se faisait traiter de tous les noms. C’est là, en particulier, que la notion de ce mao-spontex « , que le mot ce spontex » est apparu.

Ça voulait dire qu’on ne respectait pas Que faire? Qu’on était des spontanéistes. Le terme spontanéiste est populaire dans la tradition marxiste parce que dans Que faire ? Lénine critique un courant russe qu’il appelle « spontanéiste ».

Comme nous, on disait que le parti ça ne se crée pas comme ça, et que de toute façon la création d’un parti dépend de l’état du mouvement des masses, hop, on nous a traités de spontanéistes, – et puis comme mao-spontex, ça sonnait bien, ça a été assez populaire.

De toute façon comme une dizaine de milliers de gauchistes étaient sous l’emprise de ces idées ossifiées sur le parti, c’est un quolibet qui a eu du retentissement. Ça a duré très longtemps, jusqu’à la dissolution de la Gauche Prolétarienne, on nous traitait encore de spontanéistes.

– D’où venait votre conviction d’avoir raison? Quand on s’est aperçu qu’on pouvait se tromper au point de ne pas comprendre le mouvement étudiant, n’est-on pas un peu inquiet sur les nouveaux risques d’erreur?

VICTOR. – Absolument. Il y a eu des angoisses, à une époque!

– Comment en sort-on, si on en sort?

VICTOR. – Quand on s’accroche, on retrouve un ancrage dans la réalité. Pour nous, ce qui a été décisif, ça a été Sochaux.

Pendant l’été 68, nous sommes allés là-bas, nous avons discuté avec des ouvriers de Sochaux, et nous avons appris ce qui s’était passé, c’est-à-dire les affrontements de juin 68.

– Tu parles toujours de « s’ancrer dans la réalité », d’aller vers la réalité, de retrouver la réalité… Mais tout le monde pense être dans la réalité! Il y a très peu de gens à dire : on n’y est pas!

VICTOR. – Là tu te trompes! A l’époque il y avait une petite série de gens qui voulaient vraiment partir des livres…

– Parce que tu fais une opposition entre livres et réalité?

VICTOR. – Non, pas entre livres et réalité, mais entre la démarche qui consiste à partir d’un livre où on te dit de faire ceci, cela, et la démarche de ceux qui partent de la pratique, qui essayent de comprendre dans la pratique, et puis qui lisent des livres pour les aider à mieux comprendre.

Après Mai 68, il y avait philosophiquement, deux camps. Ce n’est pas moi qui interprète : je donne les points de vue tels qu’ils étaient exprimés par chacun des camps.

Le camp caractérisé comme » liquidateurs « , disait : » Partir de la réalité c’est empiriste, c’est spontanéiste « , etc. Pour eux, il fallait partir d’un certain nombre de thèses. Il fallait élaborer une ligne!

Alors comment élabore-t-on une ligne ? Cela revient à faire une analyse de classes de la société, alors on fait une analyse de classes de la société, on prend des bouquins de Raymond Aron qu’on critique, des statistiques du ministère du Travail, etc.

Nous, on disait : il faut partir de la réalité. Ça veut dire quoi? L’expérience qui nous a marqués le plus c’est Flins 68. Une expérience à laquelle nous participions directement.

La deuxième expérience, que certains d’entre nous découvrent pendant l’été, c’est Sochaux où les affrontements étaient bien plus violents et de portée stratégique peut-être encore plus importante que Flins 68.

Alors qu’est-ce qu’on a tiré de là? La conviction profonde qui a été une puissante arme pour rabattre l’angoisse, puisque ce angoisse « , il y avait! la conviction que la thèse du » pouvoir est au bout du fusil « , était valable et d’une certaine manière actuelle, dans un pays comme la France, comme pour tout autre pays.

On en était convaincus, en septembre 68, vraiment convaincus. C’est ça qui nous a permis, alors qu’on ne voyait pas clair sur des tas de questions, qu’on était très peu nombreux, et que ceux qui nous étaient hostiles étaient vraiment l’écrasante majorité, c’est ça^qui nous a permis de nous battre et de nous battre sans problèmes.

Non pas qu’on croyait qu’on avait la vérité infuse, ce n’est pas ça.

On n’était pas du tout sectaires, on était très ouverts, la meilleure preuve c’est que huit mois après, on a fait une expérience inédite et qui ne s’est pas renouvelée depuis : l’union avec un courant parti de tout autres prémisses que nous.

Parce que Alain Geismar et les éléments venus du 22 mars avaient eu, au départ, une tout autre démarche que nous. Lorsqu’on s’est unifiés organiquement, ça marquait de leur point de vue, aussi bien que du nôtre, une large ouverture d’esprit et une profonde volonté d’unir tous ceux qui voulaient continuer Mai 68.

La Gauche Prolétarienne est donc née formellement en septembre 68, mais elle n’a commencé à avoir une vraie physionomie qu’après l’union avec des camarades venus du 22 mars, c’est-à-dire en février-mars 69.

– Quelles étaient vos dissensions de base avec les éléments du 22 mars?

VICTOR. – Eux n’étaient pas maoïstes.

Dans nos premières discussions, ils disaient : » Bien sûr, c’est très important la Révolution culturelle, Mao Tsé-toung et tout ça, mais enfin on ne se sent pas lié par le maoïsme. On ne sait pas trop ce que c’est mais on ne voit pas pourquoi, a priori, c’est le maoïsme qui doit être la doctrine de base pour les révolutionnaires de Mai 68. «

C’était quand même un point de départ différent.

– Qu’avaient-ils eux comme doctrine?

VICTOR. – Ils n’en avaient pas du tout. C’était vraiment l’effort avec les moyens du bord pour comprendre Mai 68. Il n’y a qu’à voir leur bouquin sur la guerre civile.

– C’était quand même » le pouvoir au bout du fusil » ?

VICTOR. – C’est bien pour ça qu’on s’est unis! S’il n’y avait pas eu accord sur les thèses fondamentales, on n’aurait pas pu s’unir.

– Pourquoi dis-tu que Sochaux a été si important?

VICTOR. – II y a quand même eu de huit à onze C.R.S. tués, de l’aveu des ouvriers.

Pas de l’aveu du ministère de l’Intérieur, mais absolument tous les camarades dans leurs discussions avec les gars de Sochaux qui ont participé à juin 68 confirment ce chiffre.

C’était important, parce que c’était une violence proprement ouvrière. Flins, il faut bien voir que c’est la violence étudiants-ouvriers avec les étudiants d’une certaine manière aux premières lignes, entreprenant le déclenchement.

Là, c’était vraiment de l’usine que surgissait cette violence, et le bilan qu’en ont tiré les ouvriers de Sochaux était plus développé que celui qu’en ont tiré les ouvriers de Flins.

Pour les gars de Sochaux, la leçon qu’ils en ont tirée se voit encore maintenant en 71, ils disent : » La prochaine fois, c’est avec les flingues, qu’on accueille les C.R.S. «

Les premières discussions qu’on avait eues avec les ouvriers révolutionnaires, là-bas, c’était : » Ce qu’il nous faut, c’est des groupes armés. «

Alors que dans la majorité des usines, les premières questions qui étaient discutées, c’était : » Est-ce qu’on reste encore au syndicat, est-ce qu’on fait autre chose, un comité d’action, le parti? « , etc.

– Qui sont les ouvriers révolutionnaires dans ces discussions, surtout des jeunes?

VICTOR. – A Sochaux, c’est inédit par rapport à ce qu’on voit ailleurs. Nantes-Batignolles est un peu dans ce cas.

On rencontre énormément d’anciens qui sont activement et ouvertement révolutionnaires.

Il y a d’énormes potentialités révolutionnaires chez les vieux ouvriers partout, mais généralement ce sont surtout les jeunes ouvriers qui constituent la force ouvrière la plus rapidement mobilisable.

Sochaux est un de ces cas particuliers où les sympathies actives que nous avons obtenues venaient très souvent d’ouvriers âgés.

– Pourquoi est-ce spécialement ainsi à Sochaux?

VICTOR. – L’expérience de Sochaux, comme expérience proprement ouvrière, a été la plus avancée. A Renault-Billancourt, par exemple, l’occupation a été très inerte, très bureaucratique, et les jeunes, pour briser avec cette occupation, sortaient de la boîte pour aller dans les manifs étudiantes.

Résultat, ce sont les jeunes qui ont tiré le plus de ce qu’il y avait de nouveau dans Mai 68. A Sochaux, jeunes et vieux ensemble ont affronté la répression, d’où ils ont pu tirer ensemble des leçons et réactiver leurs vieilles traditions.

– Quels contacts avez-vous en ce moment avec ces grandes usines ?

VICTOR. – II n’y a plus trop d’établis.

– Ce n’est plus la peine?

VICTOR. – Je ne dis pas ça. Mais nos premiers établissements étaient des établissements pour connaître la réalité, pour pénétrer idéologiquement dans le milieu ouvrier, alors que maintenant nos établissements sont plus politiques.

On s’établit en fonction d’objectifs politiques précis. De préférence, on établit des militants ayant une expérience politique.

Dans certains cas, uniquement des camarades ayant une expérience de cadres politiques. L’établissement est conçu maintenant comme l’entrée d’un camarade qui va aider à l’organisation du groupe ouvrier, parce que manque à l’intérieur quelqu’un qui permette de lier les gars entre eux.

– Toi, comment restes-tu en relation avec ce qui se passe, avec la » réalité « ?

VICTOR. – La méthode est toujours la même, les enquêtes continuelles, les liaisons.

– Tu n’y vas pas?

VICTOR. – Je ne suis pas à l’intérieur d’une boîte.

– Comment se constitue l’organisation?

VICTOR. – II y a eu plusieurs moments dans la naissance effective de la Gauche.

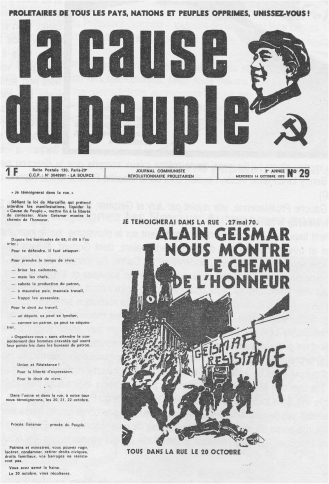

Il y a eu d’abord le baptême du feu, juin 68. Ensuite, il y a une constitution formelle en septembre 68, et on sort La Cause du peuple reprenant le titre du Mouvement de soutien aux luttes du peuple.

Septembre 68, donc, qu’est-ce que cela signifie? A Paris un groupe de camarades, pas plus d’une quarantaine, unifiés sur la base de la lutte contre les positions liquidatrices, caractérisées tout à l’heure, et qui décident de sortir La Cause du peuple avec pour thèses : » De nouveau dans la pratique, prolétarisation au maximum « , et application de la thèse ce le pouvoir est au bout du fusil » dans les conditions concrètes de la France.

C’était grosso modo notre programme. Il n’y avait pas beaucoup d’autres idées, c’était une direction. On s’engage et puis on voit. C’est une phrase qu’on appréciait beaucoup à l’époque!

Donc, on était un groupe de trente, quarante camarades sur Paris, dont une partie constitue de fait un groupe dirigeant – ni élu, ni nommé, ni rien du tout – simplement le groupe de ceux qui ont combattu avec le plus de conséquence les thèses majoritaires et autour desquels se retrouvent ceux qui ne veulent pas rompre avec la pratique.

– Les cadres se définissent alors comme les plus clairvoyants ?

VICTOR. – Oui, les plus clairvoyants. Ceux qui avaient réussi à clarifier les positions du groupe qui allait naître, et à critiquer ce qu’on appelait le léninisme ossifié. Les plus actifs, aussi.

Ceux qui proposaient les premières initiatives pratiques et qui commençaient à coordonner les groupes qui en province apparaissaient et résistaient au courant liquidateur.

Il y a eu un certain nombre de groupes, pas très nombreux, qui, comme à Paris, ont résisté ajr courant liquidateur de la majorité. Il y en a eu à Sochaux, en Lorraine, à Marseille, dans le Nord.

A ce moment-là, on avait une organisation avec un groupe dirigeant et des militants qui étaient sur certaines facs, ou dans certains quartiers de Paris et des militants qui étaient dans le Nord, à Marseille, à Besançon, où on pouvait.

– Concrètement, il y avait des réunions?

VICTOR. – Il y avait des assemblées générales.

A cette époque-là, étant donné le petit nombre, on pouvait s’en sortir avec des assemblées générales!

On faisait des assemblées générales dans des écoles supérieures, des facs.

– Vous n’étiez pas particulièrement poursuivis?

VICTOR. – Dans la confusion qu’il y avait à l’époque, il était difficile à Marcellin d’y reconnaître les siens! Il a progressé depuis… De toute façon, au départ on n’était pas les plus dangereux, puisqu’on était vraiment le groupe le plus restreint.

– De quoi discutait-on dans ces assemblées générales?

VICTOR. – Pendant les premiers mois uniquement de la lutte idéologique, clarification, textes critiques, etc., et puis les premières initiatives : à l’automne, il y eut des événements au Mexique. Nous, on a foncé, mais la Ligue communiste et tous les courants liquidateurs ont bloqué. Alors, on a fait le bilan de ces réactions.

Il y a eu d’autres initiatives, on voulait faire un meeting à Citroën où il y avait eu des centaines de licenciements.

– Comment ressentiez-vous le fait d’être si peu nombreux?

VICTOR. – On s’en foutait un peu, à vrai dire. En plus, on n’appréciait pas clairement le rapport numérique.

Il faut voir que le bloc majoritaire n’était pas un bloc, cela partait dans tous les sens. Chacun avait ses propres idées sur la manière d’appliquer des lignes, enfin d’appliquer, d’élaborer! Ils nous encerclaient quand même.

On s’en foutait un petit peu mais eux, ils ne se foutaient pas de nous. Ils étaient toujours là, à attaquer, à essayer de récupérer les types. C’était très violent, activé par des agents provocateurs. Les calomnies circulaient qui ont d’ailleurs aidé Marcellin à l’époque. Il a constitué pas mal de dossiers à partir de ce bordel-là. On en a eu des preuves par la suite.

– Vous ont-ils rejoints depuis?

VICTOR. – En 70, avec les premiers succès de la pratique de la Gauche, tous ces groupes sont entrés en crise et se sont décomposés. Beaucoup de militants intellectuels issus de ces groupes ont voulu nous rejoindre mais, dans l’ensemble, un tel afflux n’est pas bon du point de vue du rapport de force social à l’intérieur des maos. Souvent ces militants ont pris de très mauvaises habitudes de travail, de réflexion, de pratique.

On s’en aperçoit, ils ont besoin d’une importante rééducation.

– Tu veux dire qu’ils sont dans les livres ?

VICTOR. – Ils n’ont pas un esprit très ouvert, très net, très acéré. Ils admettent un certain nombre de choses qui ont été éprouvées par la pratique, mais, par rapport aux choses nouvelles, ils gardent encore un esprit dogmatique.

– Comment cela se passe lorsqu’ils veulent entrer dans votre organisation ?

VICTOR. – En règle générale, tous ceux qui ont été des cadres, des chefs, de ce qu’on a appelé le mouvement de la liquidation, ne sont pas entrés.

– Ils en ont manifesté le désir?

VICTOR. – II leur était difficile d’en manifester le désir parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’on les accepte. Donc, eux, ne sont pas entrés.

Pour les militants, il n’y avait pas de critères d’exclusion. Il y a eu un principe politique de grande prudence sur le recrutement de militants venus de groupes liquidateurs, mais c’était un principe général qui n’excluait personne en fonction de telle ou telle particularité.

En dehors de ce principe, sur quoi ça se jugeait? Sur la pratique. Prolétarisation et militarisation.

– Revenons à la quarantaine de la rentrée 68.

VICTOR. – A partir de sa position de départ, – prolétarisation et militarisation – » la force ce gauchiste » naissante s’est attachée à réunir les ouvriers qui pouvaient être réunis, donc, tout de suite, les militants ont eu comme tâche centrale de renouer avec les boîtes où ils avaient travaillé, celles avec lesquelles on pouvait renouer.

Il était inutile de renouer avec les boîtes où avaient disparu les militants. On a renoué avec Citroën, avec Renault.

Tout ça nous a amenés en janvier 69, à une assemblée ouvrière nationale où on a réuni les militants ouvriers des différentes boîtes avec lesquelles on avait repris contact, pour faire le bilan de l’expérience et voir un peu où on en était au point de vue de la tactique.

Ça a été une très importante réunion parce que ça nous a permis de nous dégager totalement de la ligne » syndicaliste prolétarienne « .

Au sortir de cette séance de travail, on savait qu’on ne militerait plus à la C. G. T. C’était un pas décisif vers des conceptions sur la constitution d’une force ouvrière totalement autonome. Il y avait encore des équivoques.

On avait un peu dans la tête qu’on allait vers la création d’un syndicat nouveau, un syndicalisme vraiment rouge, quoi. Mais le courant principal, c’était : autonomie par rapport au syndicalisme officiel.

Il y avait dans nos têtes l’idée – pas dans toutes les têtes, mais chez les vieux militants ouvriers – de recréer un peu la C.G.T.U. Mais le courant principal de la réunion était de se dégager complètement de la C.G.T.

Pour faire quoi? On ne savait pas encore très bien. Pour résumer : première étape de la Gauche : unir dans la lutte contre le courant liquidateur tous les militants qui pouvaient être unis, et donner comme objectif à ces militants-là : unir tout ce qui pouvait être uni comme ouvriers révolutionnaires.

Et à partir de là dégager les premiers éléments d’une orientation de travail et de combat dans les boîtes. Cette étape, on peut dire qu’elle s’achève avec cette réunion ouvrière qui définit les premières thèses sur la constitution d’une force autonome dans les usines.

Deuxième étape du développement de la Gauche, marquée par l’union avec le 22 mars dont on a parlé tout à l’heure : on s’aperçoit que pour régler la constitution d’une force autonome dans les boîtes, il faut s’appuyer sur le mouvement de masse, de la jeunesse.

Il était difficile d’édifier des groupes ouvriers autonomes, et de les unir sans qu’il y ait intervention de ce puissant allié qu’avait été pour eux le mouvement de la jeunesse.

D’où on se préoccupe, dans cette deuxième étape, de clarifier les idées sur la jeunesse et d’y commencer une pratique autonome.

C’est l’étape où on achève avec les camarades issus du 22 mars le bilan de Mai et où on définit les thèses qui sont dans le n° 1 des Cahiers de la Gauche Prolétarienne qui date d’avril 69.

Ces thèses sont contenues dans le titre : » De la révolte anti-autoritaire à la révolution prolétarienne. «

D’où l’on comprenait qu’il fallait unir les aspirations anti-autoritaires telles qu’elles s’étaient exprimées et continuaient à s’exprimer dans la jeunesse, et les nouvelles formes de luttes dans la classe ouvrière, des formes de luttes antidespotiques.

Dans cette étape, on fonce dans la pratique de masse au sein de la jeunesse et spécialement dans les lycées.

C’est le moment où on développe une série de luttes dans les lycées Louis-le-Grand, Henri-IV…

L’époque où Lagarde [proviseur du lycée] se faisait descendre dans Louis-le-Grand.

Ça n’avait pas la même profondeur que le mouvement lycéen de cette année.

Il s’agissait de noyaux de gauche, cent, deux cents lycéens, mais un peu partout.

Cette deuxième étape s’achève en juin 69.

A ce moment-là, on s’aperçoit qu’on a quelques débuts d’éléments nouveaux de pratique dans les usines, et qu’on a créé à travers les luttes lycéennes, une force de jeunes qu’il faut absolument lancer à l’assaut des boîtes d’une manière nouvelle pour renforcer les premiers éléments naissants dans les boîtes.

En juin, à l’occasion de l’anniversaire de Mai, de l’anniversaire de l’assassinat de Gilles Tautin de Flins et aussi à l’occasion des élections – ce qu’on appelait » la bataille du boycott actif des élections » – on mène notre première opération qui allait introduire une étape nouvelle du développement de la Gauche : l’opération à Flins de juin 69.

Tout ce qui avait été mobilisé dans les lycées après un intense travail de propagande sur la région parisienne, se concentre pour une opération antimaîtrise aux portes des usines, en accord avec le groupe d’ouvriers qui s’appelait à l’époque ce Comité d’action révolutionnaire « .

Cette opération est vraiment la première opération de grande envergure.

Après un travail de propagande, qui dépasse la diffusion de tracts, des accrochages avec les flics dans certains marchés, des interventions sur les lycées, en particulier au lycée Mallarmé, des accrochages aussi à certaines portes de boîtes avec les révises, toutes les forces militantes de la région parisienne se concentrent à Flins et se retrouvent aux portes de l’usine.

– Comment cela est-il vu par la presse? Comme une action maoïste ?

VICTOR. – Comme une action de fascisme rouge! On dit : » Descente des lycéens dans les usines pour casser la gueule aux ouvriers. » L’Huma disait ce les fascistes « ; la Régie évidemment : » les fascistes « ; la grande presse, je ne sais plus.

– Et les réactions chez les gauchistes ?

VICTOR. – Tout le monde nous attaque!

Il faut voir qu’un tabou était littéralement violé. C’était une opération de groupe, une opération antimaîtrise, contre toute la maîtrise de Flins; en plus c’était une opération militairement préparée, pas un truc spontané.

Il avait fallu regrouper cent cinquante gars et les replier après l’opération.

C’était vraiment l’introduction de l’opération de partisans qui troublait les schémas.

On pensait à l’époque que les actions de petits groupes, ça allait bien pour les Vietnamiens, pour les Chinois, éventuellement pour les Irlandais, mais pas en France.

Pourtant ça a fait tilt. Dans les groupes organisés, cela a renforcé les attaques contre nous, mais cela a provoqué un début de sympathie dans la force gauchiste sauvage.

C’est le début de la troisième étape.

A partir de Flins 69, les choses vont s’accélérer pour les définitions de notre orientation générale. On fait une seconde conférence de travail importante, de représentants de tous les groupes d’usines, où est analysée la signification de cette opération sur Flins.

A ce moment-là les premières idées concernant la lutte antidespotique dans les boîtes, la lutte anticadences se précise, cela nous permet pendant l’été 69 une généralisation à d’autres usines : les militants dans toutes les boîtes commencent à utiliser les armes de la lutte antichefs.

Pendant cet été-là, en 69, les premières expériences types commencent à apparaître. L’expérience la plus importante a été à La Redoute de Roubaix-Tourcoing, dans le Nord : une expérience de sabotage de masse des cadences, une lutte massive antichefs.

C’était un mouvement qu’on appelait un mouvement « raslbol ». Ce terme s’est répandu depuis. C’était la première fois qu’on en parlait, on avait pris le terme aux lycéens. Les lycéens 69, à Louis-le-Grand, avaient fait une énorme affiche » RASLBOL « .

A la fin de l’été, on définit (septembre-octobre 69) ce que veut dire l’orientation dite de la résistance.

Un texte est paru dans le n° 2 de La Gauche Prolétarienne, un texte dit ce Texte d’octobre « , qui fait le point sur ces différentes expériences et qui introduit systématiquement l’idée d’un type de luttes de partisans non armés, mais violents, à caractère symbolique, adaptés à la situation française d’après Mai 68.

Pour que cette orientation devienne une force matérielle importante, on définit les objectifs d’un mouvement de réforme dans les rangs des militants.

Mot d’ordre : » Se jeter dans le monde. » Ce qui voulait dire : lancer les militants issus des lycées et des facs, soit directement dans les boîtes – il y a beaucoup d’établissements de lycéens dans les boîtes – soit dans les bidonvilles ou sur les banlieues ouvrières, pour mener la résistance, mener la lutte violente.

C’est là que se situe l’expérience d’Argenteuil. C’est là que paraît La Cause du peuple historique. L’expérience d’Argenteuil était une expérience de résistance à la destruction des bidonvilles.

Particularité : cela a été la première bataille prolétarienne antirévisionniste. Sur le grand marché d’Argenteuil, il y a eu un affrontement violent avec les révisionnistes. Là on ne s’attaquait pas, comme à Flins en 69, aux chefs, à la maîtrise, mais carrément à des nervis du P.C.F.

Inutile de dire que les accusations de » fascistes » ont été multipliées par dix! Si on était déjà des fascistes parce qu’on s’attaquait aux/chefs, a fortiori, si on s’attaquait aux nervis de la mairie d’Argenteuil!

Ça a été très très important parce que c’était un nouveau tabou qui tombait, le tabou des mairies ouvrières.

Très important, il faut voir un peu pour les gauchistes ce que représentait ce qu’on appelait le bastion du P.C.F., les mairies du Nord, la banlieue Nord, Billancourt, tout ça c’était le bastion du P.C.F.

S’attaquer à ces bastions c’était s’attaquer à des ce maillons forts » et comme chacun sait depuis Lénine, il faut s’attaquer aux maillons faibles.

C’était donc vraiment un nouveau tabou qui était violé avec Argenteuil.

A partir de cette expérience d’Argenteuil et du mot d’ordre : » Se jeter dans le monde « , il commence à y avoir une multiplication d’expériences.

A ce moment-là, les militants de la Gauche Prolétarienne voient clair, sont très adaptés à la pratique et commencent à être habiles, c’est-à-dire à multiplier les expériences.

Jusqu’alors, il y avait surtout concentration d’énergie pour réaliser une expérience type, pour voir clair, pour avoir de nouvelles idées, et définir de nouvelles idées politiques.

A partir d’octobre 69, il y a une orientation, certains militants savent comment se battre, ont certains objectifs, et cela permet de multiplier les expériences.

Chacun prend de l’initiative.

On en arrive ainsi à différentes batailles importantes.

Celles qui ont beaucoup compté pour le développement de la Gauche et le perfectionnement des armes de la lutte violente ont été les campagnes de la rentrée 70 : la campagne sur les assassinats d’ouvriers et la campagne sur le métro.

Il ne s’agissait plus là d’une bataille, mais d’une série de batailles liées entre elles, selon les principes d’une campagne.

Dans le cas de la campagne sur les assassinats d’ouvriers, il s’agissait de quelque chose qui n’était pas strictement localisé en un point déterminé.

L’assassinat des cinq travailleurs africains d’Aubervilliers a été l’occasion d’une campagne importante parce qu’il y avait une sensibilisation de l’opinion sur la question, mais, chaque fois qu’il y avait des cas de soi-disant accidents du travail, les militants s’en emparaient.

C’était plus ou moins important; il y a eu des boîtes où cela a simplement été une propagande virulente et peut-être un cassage de gueules d’un chef ici ou là, mais l’important c’est que les principes d’une lutte généralisée sur les cas d’ »accidents du travail » sur les assassinats d’ouvriers était largement pris en main par les militants.

Cela multiplie les initiatives, et aussi le nombre de militants!

Là, il y a eu un fort afflux, et surtout une nette prolétarisation : on commence à avoir des militants jeunes ouvriers, soit issus des banlieues, soit directement issus des premières boîtes, par exemple Billancourt.

L’exemple le plus marquant de cette campagne s’est trouvé aux Chantiers navals de Dunkerque.

A Aubervilliers, la campagne sur les assassinats d’ouvriers prenait appui sur les événements qui concernaient les travailleurs mais qui étaient extérieurs aux travailleurs organisés dans une grande usine, puisque le foyer d’Aubervilliers n’est pas une boîte.

Avec les Chantiers navals, on entrait dans le cœur du grand prolétariat. Le caractère important de l’expérience des Chantiers c’est que c’était une grande base d’usines.

Le grand prolétariat, la capacité, la force d’un prolétariat concentré, c’est quelque chose d’irremplaçable.

Le rôle de Billancourt comme base d’appui, apport non seulement en militants ou en cadres, mais apport en idéologie, en idées, en initiatives, est incomparable.

Il y a une intense vie politique autonome dans les grosses boîtes et plus encore dans les grosses boîtes à forte tradition.

Première particularité, donc, de l’expérience des Chantiers navals : c’est sur une grande base d’usines.

Deuxième particularité : le travail qui a été fait a été admirable.

Il n’y a pas eu simplement des opérations de groupes de partisans à l’occasion des différents accidents sur les chantiers, il y a eu surtout un rapport totalement inédit entre ces groupes de partisans et les larges masses ouvrières.

Soutien de masses dans les actions contre le directeur des Chantiers, dans le sabotage de grues à l’intérieur des Chantiers, soutien de masses du camarade qui avait été établi longtemps sur les Chantiers et qui, là, était à l’extérieur.

Il a été littéralement protégé, pendant toute cette période, par les gars des Chantiers.

Il y avait régulièrement des meetings où le principe des sabotages était collectivement admis etmême élaboré par trois cents ou quatre cents ouvriers.

C’était répercuté à l’intérieur et la première opération de sabotage des grues a été après reproduite spontanément par des petits groupes d’ouvriers ignorés même des camarades en tant que tels, c’est-à-dire en tant que groupes.

Troisième particularité de cette expérience : elle a provoqué l’apparition de la tactique répressive de Marcellin contre nous.

D’une part on a commencé à beaucoup parler de nous; il y avait des articles partout, dans L’Express, dans L’Observateur, Le Monde, L’Huma, etc.

D’autre part, il y a eu les premières provocations, c’est-à-dire les faux sabotages qui pouvaient attenter à la vie des ouvriers, des provocations criminelles où des accidents furent évités de justesse.

La deuxième campagne importante de ce mouvement de réforme dont je parlais tout à l’heure est celle, assez connue, lancée sur le métro.

Là aussi, on s’appuie sur une grande usine, Billancourt, et aussi Citroën, et les succès sont à l’origine d’une poussée dans la jeunesse.

Ces deux grandes batailles d’usines, notre position sur le mouvement des petits commerçants, le fait qu’on se retrouve avec eux, qu’on se bagarre à leurs côtés à Grenoble, tout ça provoque un essor dans le mouvement de la jeunesse.

Cette attitude vis-à-vis des petits commerçants, on en parlera après. Même Sartre n’a pas compris notre position.

C’est là que commence la chasse au militant maoïste.

Les premières arrestations datent de cette époque. Les saisies de La Cause du peuple et l’arrestation de Jean-Pierre Le Dantec. La première saisie de La Cause du peuple doit dater de mars 70.

– Comment se fait-il que tu aies tout cela si clairement à l’esprit? Par mémoire, ou par principe? Est-ce nécessaire de s’appuyer ainsi sur les étapes historiques?

VICTOR. – C’est absolument vital. Il faut toujours, toujours partir de l’expérience historique, ne rien perdre de l’expérience.

On est en 71, mais quand on a à discuter à fond d’un problème, on revient toujours à 68, à 67, à nos erreurs.

Il y a des leçons sur lesquelles il faut toujours revenir.

– Reprendre le passé avec l’éclairage du présent?

VICTOR. – Tout le temps. Reprendre le passé avec l’éclairage du présent, c’est à peu près une citation du Président.

La jonction des premières batailles ouvrières, des petits commerçants, Nanterre et le renouveau étudiant allaient provoquer le 27 mai et la dissolution de la G.P.

Le 27 mai, c’est le procès de Le Dantec et Le Bris. Il y a deux jours de bagarres dans les rues de Paris, il y a les premières arrestations dans le Nord : celles des camarades d’Hénin-Liétard, qui allaient être brillamment acquittés à la Cour de Sûreté de l’État.

Il y avait des arrestations depuis 69, mais des arrestations, d’une semaine, d’un mois, deux mois. Pas grand-chose encore.

– A ce moment Geismar devient le porte-parole du mouvement. Pourquoi?

VICTOR. – Parce qu’il le mérite!

– Mais comment cela se passe-t-il puisqu’il n’y a pas de hiérarchie?

VICTOR. – Le choix de Geismar est dicté par deux considérations.

L’une du point de vue des masses, et l’autre du point de vue de l’ennemi.

La considération du point de vue des masses : Geismar, c’est celui qui exprime le mieux la continuité profonde entre l’étape de Mai et l’étape d’après Mai; il avait concentré une importante expérience en Mai 68.

Le point de vue de l’ennemi : on ne voyait pas pourquoi on donnerait à l’ennemi quelqu’un qui n’était pas déjà brûlé.

Puisqu’on avait besoin d’un porte-parole et qu’Alain était déjà brûlé, on ne voyait pas pourquoi on en choisirait un autre.

Cette question du porte-parole ne s’est d’ailleurs posée pour nous qu’au printemps 70, quand il a fallu expliquer nos positions, donner des interviews, faire des meetings.

Avant, on l’ignorait superbement. On se l’est posée au moment des petits commerçants, et cela a eu un sens très précis que Geismar qui représentait le mouvement de Mai 68, soit là au combat avec eux, à Grenoble.

C’était très important. Avant ce printemps 70, personne ne parlait de nous. On ne tenait pas d’ailleurs à faire parler de nous. Avant le printemps 70, on ne faisait pas de meeting.

Avant le meeting des » Amis de la Cause du peuple » (janvier 71), on n’avait jamais fait de meeting. On avait essayé d’en faire un, mais il a été interdit. Il n’y a pas eu de meeting de la Gauche Prolétarienne.

– Et maintenant que Geismar est arrêté, pas d’autre porte-parole?

VICTOR. – On n’en veut pas pour le moment.

– On en est à la dissolution de la G.P. après deux jours de bagarres dans les rues.

VICTOR. – II faut bien voir qu’à l’origine, on avait préparé le 27 mai, non dans la stricte perspective de la défense de la liberté d’expression, mais dans celle de l’union de toutes les couches contestatrices descendant dans la rue et manifestant violemment leur opposition à l’ordre social.

Un gros effort avait été fait pour l’union entre le mouvement de la jeunesse, la gauche ouvrière et la dernière en date des classes contestatrices : le mouvement des petits commerçants et des petits artisans, élément important dans la préparation du 27 mai.

Les manifs de Grenoble ont été répercutées à Paris dans différentes facs où l’on a tenu pas mal de meetings, avec des petits commerçants et Alain qui expliquait un peu cette question de l’unité populaire.

– Qui a été assez mal comprise?

VICTOR. – Oui, on y reviendra.

Il y avait un effort pendant toute cette période pour implanter l’idée de ce qu’on allait appeler les » campagnes pour l’unité populaire « .

Les couches sociales contestatrices trouvaient des formes de jonction, en particulier dans la rue.

Ça a été un premier élément de préparation du 27 mai.

Dans ce contexte-là aussi, l’opération Fauchon, qui a eu une importance qu’au départ on n’avait pas perçue.

L’opération Fauchon avait été conçue pour unifier profondément les idées de gauche des petits commerçants et des petits artisans et les idées de gauche de la G.P. puisque c’était une opération contre un grand magasin, non pas grand au sens de la surface, mais au sens du » magasin de luxe « , un symbole.

Donc au départ, opération visant à unifier les petits commerçants qui luttent contre la ruine, avec la gauche ouvrière et la jeunesse contestatrice.

En fait, Fauchon a touché beaucoup plus profondément puisque c’était le symbole richesse/pauvreté qui était atteint.

Récupérer certains produits de Fauchon pour les distribuer aux bidonvilles a touché très largement.

Incontestablement, le procès de Frédérique Delange a été le plus populaire, il a eu plus d’échos que le procès de La Cause du peuple.

Je ne crois pas me tromper en disant cela.

Les gars dans la rue, le 27 mai, associaient le cas de Frédérique avec Le Dantec et Le Bris.

Ça a eu une énorme résonance.

Tout ça a été préparé le 27 mai, cela peut paraître curieux, mais c’est comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas strictement conçues en vue d’un objectif et qui peuvent puissamment préparer la réalisation de cet objectif.

Les différentes actions d’unité populaire à la veille du 27 mai avaient bien préparé l’opinion.

Évidemment, quand le 27 mai s’est produit on a commencé à comprendre des choses nouvelles, tout particulièrement sur la question de la démocratie.

On a vu ce qu’avait représenté comme alliance, le mouvement en faveur des directeurs de la C.D.P.

On a compris que sur le thème de la liberté d’expression, il y avait énormément de choses à faire. Toutes les idées qu’on a défendues par la suite, sur la démocratie, partent du 27 mai.

Avant de voir les conséquences du 27 mai, il faut un peu dire ce que ça a été.

On est loin d’avoir organisé les combats du 27 et du 28. Ils étaient largement à l’initiative de ceux qui sont descendus dans la rue.

C’était la réoccupation de la rue.

Depuis 68, on n’avait pas encore retrouvé des formes de combat dans la rue, qui permettent de tenir plus d’un quart

d’heure et surtout de tenir sans qu’il y ait sept cents mecs virés tout de suite à Beaujon.

Là, on a vu la formation, de petits groupes qui se centrent autour d’un, objectif partiel, puis se dispersent, puis se reconcentrent et ainsi de suite, la forme que les journaux ont appelée guérilla urbaine, forme devenue maintenant classique pour les affrontements avec les flics.

Au Palais des Sports [meeting d’Ordre Nouveau], après la première charge offensive des manifestants, au moment de la contre-charge des C.R.S., c’est ainsi que ça s’est paisse : des groupes se sont dispersés, reformés, qui ont harcelé avec les moyens du bord les forces de police.

C’était profondément nouveau au point de vue politico-militaire le 27 et le 28 mai.

Enfin, la conséquence politique la plus importante, c’était la possibilité d’un front démocratique en France.

Un front démocratique qui élargirait considérablement les luttes contestatrices qui avaient marqué les années tout de suite après 68.

On l’appelait comme ça, après le 27 et le 28 on parlait d’un front démocratique regroupant tous les éléments issus des milieux intellectuels qui prenaient des positions – avec des formes diverses – contre le durcissement de la répression.

Celui qui a le mieux compris la signification de ce front et en quoi il pouvait être subversif, à l’égard du pouvoir, c’est Sartre. Il a bien vu comment on pouvait exploiter à fond la contradiction entre le légalisme du pouvoir et les violations de sa propre légalité.

Sartre prenant la direction de la C.D.P., ne se faisant pas arrêter, puis diffusant la C.D.P. sur les boulevards, alors que les diffuseurs se faisaient arrêter et récoltaient des mois de prison, tout ça n’est pas » utiliser Sartre comme vedette ou comme gadget « , c’est Sartre exploitant au maximum une contradiction propre au pouvoir qui prétendait respecter la loi quand il réprimait les gauchistes.

Par ses interventions, Sartre montrait clairement que le respect de la loi par le pouvoir était relatif, limité.

Dans la mesure où le pouvoir ne s’attaquait pas à Sartre, le pouvoir marquait, par là, que la répression n’était pas égale pour tous et permettait de comprendre que la répression qui s’abattait sur les maos pouvait être, elle aussi, illégale.

Cette conséquence politique du 27 mai, la naissance du front

démocratique, va être décisive pour la compréhension du développement des luttes en 71.

Il y a eu, à ce moment-là, la dissolution de la Gauche.

On s’y attendait, non pas le 27 au matin, mais on s’y attendait.

On y était idéologiquement préparés.

Depuis le début de notre pratique de la lutte violente, nous savions bien qu’on allait essayer de nous anéantir.

Alors, dissolution, arrestation, tout le bazar, on le savait, mais dans le domaine de l’organisation, on n’était pas fin prêts.

On savait aussi qu’on ne serait pas fin prêts au moment où ils nous attaqueraient.

On ne pouvait pas à l’époque prendre toute une série de dispositions qui par exemple nous auraient permis tout de suite après le 27 mai de nous reconvertir, de nous adapter à la situation nouvelle.

Je crois que certains ont été frappés par le fait que Geismar s’est fait arrêter particulièrement vite.

Ça se passerait cette année, il ne se ferait pas arrêter aussi vite.

Nous pensions profondément qu’il fallait faire le plus rapidement possible le maximum de travail ouvert qui permette de dégager, en France, l’idée de la lutte violente.

Au moment de la répression, il y aurait pas mal de pertes, et on ne pourrait pas éviter ce moment.

A ce moment-là, on aurait à se réadapter. Le faire avant aurait limité l’essor de la lutte.

C’est un point qui me paraît important, parce que certains peuvent se dire : quand on commence la lutte violente, il faut avoir des organisations clandestines, etc.

Ce n’est pas tout à fait exact.

Dans la situation française, il était très important que la lutte violente se développe, que face à la lutte violente apparaissent les formes de répression du pouvoir, afin que la situation se transforme et que de nouvelles organisations s’adaptent à la situation ainsi créée.

Il n’y avait pas, avant que la lutte violente telle qu’on l’a stimulée ne se soit développée, à limiter le mouvement, à ralentir notre rythme en fonction de principes qui sont ceux d’organisations strictement clandestines.

On peut comparer la situation française à la situation d’autres pays, comme par exemple l’Uruguay.

Comment les Tupamaros se sont-ils développés?

Il est clair que lorsqu’ils ont commencé leurs opérations de partisans, ils avaient déjà des organisations clandestines.

Dans leurs premières années d’activités, on remarque un rythme d’opérations très lent.

Nous, ce dont nous avions besoin en France, c’est qu’apparaisse le plus ouvertement, le plus massivement possible, l’idée que la lutte violente était nécessaire pour le développement de la contestation.

Il fallait qu’il y ait ça d’abord pour passer à l’effort supérieur de la lutte violente qui exige que certaines opérations soient faites par des organisations régies par les principes stricts de la clandestinité.

Nos premières opérations, même si elles ont été faites dans un esprit de stricte protection, – évidemment, il y a eu de très nombreuses opérations sans aucune perte où les flics se sont cassé le nez – étaient faites à partir d’une organisation, dans l’ensemble ouverte.

Donc, des risques étaient pris.

Les dernières opérations devenaient de plus en plus coûteuses parce que le dispositif se resserrait.

– Après le 27 mai, il y a eu l’été, puis la rentrée. Quelle a été l’étape de la rentrée 70-71?

VICTOR. – II y a eu pour nous un tournant. Non parce qu’on a été dissous, par décret. Pour nous, la dissolution marquait dès le 27, 28, un tournant réel, nous devions transformer notre activité. On disait, un peu plus tard : » Marcellin nous donne un sacré coup de main. «

De fait, la G.P. avait fait son temps; il fallait la dissoudre et faire quelque chose de plus adapté à la situation. On a senti le tournant, à partir du 27, 28; une chose est de le sentir, une autre, de le passer! On n’en est pas encore sortis! Ça fait à peu près un an.

On dit : II faut réajuster notre travail. En gros, cela veut dire : il faut que maintenant les militants qui étaient groupés dans la G.P., qui, à partir d’elle, avaient promu un certain style d’action et de travail, se dispersent dans les différentes couches contestatrices et aident chacune de ces couches à se doter d’organisations représentatives autonomes.

Le principe de ce réajustement est de créer des organisations de masse, dans la jeunesse, dans les usines, chez les petits commerçants, chez les petits paysans; des organisations de masses, autonomes, qui systématisent leur expérience propre.

– Comment s’est passée, par exemple, votre approche des lycées ?

VICTOR. – En 69, ça n’était pas bien compliqué, il y avait au départ quelques militants lycéens, de l’équipe initiale qui avait créé la Gauche. Des élèves des terminales, par exemple.

Ces militants de 69, par le boulot qu’ils ont fait, ont laissé de nouveaux militants. Il y a la chaîne. Eux sortaient du lycée, allaient en facs ou dans les usines.

De nouveaux militants apparaissaient, et ce sont eux qui sont dans les lycées pendant les journées Guiot, eux ou encore une nouvelle génération.

Les groupes de base dans la jeunesse se renouvellent très vite. De toute manière, un gars qui milite deux ans dans le mouvement de la jeunesse, il faut qu’il s’en tire.

On s’est fixés comme règle, une constante rotation dans l’encadrement, sur les facs ou les lycées. Cela se résout presque spontanément dans le cas des lycées.

– Ce mouvement des lycées, vous le reconnaissez comme un mouvement lié à vous? Autonome? Spontané?

VICTOR. – Tout mouvement de masse authentique, on peut l’appeler spontané.

Un mouvement vraiment massif n’est pas » dirigé » comme peut l’entendre un esprit, soit étroit, soit policier, comme celui de Marcellin.

Prenons le cas des journées Guiot : il y avait, dans une quarantaine de lycées de Paris, des militants qui depuis pas mal de temps faisaient de l’agitation latente, importante parce qu’elle fait mûrir les esprits.

Arrive la fin de la grève de la faim, la manif du 9 février à Clichy. Un lycéen, Guiot, est arrêté. Il ne faut pas être un gigantesque stratège politique pour se rendre compte que Guiot, étant lycéen, la riposte à la répression de la manif de Clichy doit être centrée, essentiellement sur les lycées.

Pas sur les facs. D’où les camarades militants dans les lycées agitent systématiquement à l’occasion de Guiot. Et, dans certains cas, déclenchent une série de grèves.

Ils stimulent mais le mouvement a ses propres lois de développement. Il y avait une série de lycées » agités » où il n’y avait pas de militants. Je ne parle même pas de militants de l’ex-G.P., mais de militants tout simplement.

– Nous en sommes restés à la veille des vacances 70.

VICTOR. – C’est la campagne de l’ » été chaud « , après l’arrestation de Geismar.

On a compris pas mal de choses sur la question des mots d’ordre et des méthodes dans les campagnes populaires.

Cette campagne correspondait à une idée très largement répandue dans la population : l’injustice, pendant les mois d’été, entre les classes.

Sur la base de cette idée populaire, dans les différentes régions, on a lancé un certain nombre d’actions. Par exemple, en Lorraine.

– Dans l’ensemble, ça n’a pas été très spectaculaire, on a l’impression que c’est tombé un peu aplat.

VICTOR. – C’est l’autre leçon qu’on a tirée de la campagne, à savoir le danger qu’il y avait à lancer des mots d’ordre qui pouvaient être faussés par le gouvernement.

A partir de ces mots d’ordre le gouvernement pouvait manipuler l’opinion et on n’était pas capables de réagir.

Par exemple, quand on disait : » Pas de vacances pour les riches « , le gouvernement manipulait sur le thème : » Les gauchistes s’attaquent aux vacanciers « ; il accréditait l’idée qu’il y aurait partout des actions sabotant les vacances et qu’il s’y préparait.

Il va de soi qu’on n’était pas capables,- ce n’était pas notre objectif d’empêcher que tous les riches prennent leurs vacances.

Cette campagne signifiait pour nous qu’il y aurait un certain nombre d’actions… de 50 à 100, qui dégageraient une opinion publique progressiste : l’idée de l’opposition de classes pendant les vacances.

Le jeu du gouvernement a été, à la fin de ces vacances, de dire : » Au fond, il y a peu de chose, donc ils ont lancé un mot d’ordre qu’ils n’ont pas réussi à matérialiser. «

On voit la complexité : du point de vue de notre objectif, on ne peut pas dire que c’est un échec puisqu’on ne prévoyait pag plus, mais on n’a pas réussi à contrer la manipulation du gouvernement et ça, c’est l’aspect d’échec.

Là, on a eu un autre exemple après la rentrée, avec le mot d’ordre : » Tous dans la rue pour le procès Geismar. «

On voit que lorsqu’on appelle à une manifestation pour mobiliser, on est obligé de s’adresser à tous, donc on a spontanément tendance à dire : » Tous dans la rue « ; mais il faut justement, à la lumière de l’expérience, résister à la tendance spontanée que l’on a parce que l’on sait que le gouvernement pourra l’utiliser pour hausser les enchères et dire s’il n’y a que deux-trois mille manifestants : » Ah, voici deux-trois mille manifestants, il y a quarante millions de Français. «

On en tire la leçon positive qu’en aucun cas les mots d’ordre des campagnes ne doivent prêter à des possibilités de manipulation de gouvernement, que le caractère réaliste du mot d’ordre doit être inhérent dans la définition.

Il faut expliquer maintenant ce qui en gros va couvrir l’explication de l’année écoulée (70-71).

La Gauche Prolétarienne, avant sa dissolution, traduisait la volonté d’action des noyaux de gauche dans la jeunesse intellectuelle et dans les grandes usines, et aussi sous une forme plus lâche, chez les paysans, chez les petits commerçants.

Dans l’orientation et la pratique de la Gauche Prolétarienne, il y avait une correspondance avec ce que voulaient immédiatement ces petits noyaux de gauche, ce qui a permis sa progression très rapide.

Quand ces noyaux de gauche et par là même, la Gauche Prolétarienne, ont commencé avec ces idées, à transformer la réalité, quand le gouvernement a réagi et donc mis en place de nouvelles formes de répression, il s’est posé pour les noyaux de gauche et pour la G.P. la question : » Comment faire pour briser la répression? » ce qui veut dire : » Quels sont nos points faibles visés par la répression et donc quels sont les points qu’il nous faut corriger pour résister à cette répression? «

On a vu tout de suite que la réponse fondamentale c’était : élargir les pratiques qui faisaient participer cette petite minorité de gauche, de telle manière que des couches plus larges dans les usines puissent y reconnaître leurs préoccupations et donc participer.

Très vite, on a vu qu’il fallait élargir la pratique dite de ce résistance « , la faire passer du stade des actions impulsées par les petits noyaux de gauche à des actions entraînant une autre fraction des masses : celles qui auparavant sympathisaient ou se posaient des questions sur les actions des petites minorités de gauche sans intervenir directement.

Ça a été le thème de cette fin d’année 70-71 : élargir la résistance.

Comment élargir la résistance? On avait construit un instrument, la G.P., adapté à une mobilisation des noyaux de gauche.

Pour ce élargir la résistance « , on ne pouvait pas le faire en élargissant la Gauche Prolétarienne. Il fallait donc détruire un instrument qui avait été adapté avant, pour construire un nouvel instrument.

C’est un processus très complexe.

Il ne s’agissait pas de se disperser à tous les vents, en se disant : » Maintenant, on doit penser plus large. «

On n’aurait jamais eu la capacité de coordonner les initiatives et les expériences nouvelles qu’on commençait à accumuler en une orientation de travail commune pour tous les noyaux de gauche, dans toutes les régions, si on avait, au sens strict, tout détruit.

Il fallait donc qu’on garde un minimum de l’ancien instrument idéologique, politique et organisationnel et qu’à partir de ce minimum, on expérimente et systématise des choses nouvelles, puis qu’à partir de là on construise, pas après pas, le nouvel instrument.

Cela ne se fait pas sans lutte de classes intense.

Je précise tout de suite qu’il n’est pas fréquent de parler de lutte de classes à l’intérieur d’une organisation communiste.

Pour pas mal de gens, le modèle est le P.C.F. et quand on parle de lutte à l’intérieur du P.C.F., il s’agit nécessairement de luttes entre cliques ou entre fractions.

Pour nous, la lutte de classes est la réaction la plus saine qui soit, le moteur du développement d’une organisation communiste. La forme que la lutte des classes revêtait, chez nous, n’était pas une constitution de tendances, ou de fractions, c’était la lutte entre les idées anciennes et les idées nouvelles.

Chaque unité militante avait affaire à un problème nouveau, se trouvait face à un début d’expérience, avait des réactions différentes.

Il fallait que ces réactions s’affrontent et que le nouveau triomphe de l’ancien.

Ça ne va pas tout seul. Il faut constamment mener une lutte idéologique dans chaque unité militante pour que soit discerné ce qui est nouveau et utile et ce qui est la conservation de l’ancien : la routine.

L’objectif d’ensemble du nouvel instrument a été donné : les militants de la G.P., qui avaient été comme un poing refermé, devaient s’ouvrir et se disperser dans les différentes couches contestatrices pour essayer de traduire idéologiquement et dans des formes d’organisations à caractère de masse, les aspirations de chacune des couches contestatrices.

Avant, il y avait la Gauche Prolétarienne qui intervenait dans les différentes couches, maintenant, il fallait qu’il y ait dans chaque couche, une organisation à caractère de masse qui s’édifie.

Il y a eu des formes d’organisations dans les banlieues de la région parisienne, – puisque nous nous sommes toujours portés sur les banlieues – qu’on appelait le ce détachement de banlieue » qui pouvait travailler sur une usine, soit passer d’une usine à une cité.

C’était le groupe de base.

Maintenant il fallait qu’une partie de ce groupe de militants travaillent directement à l’intérieur de l’usine pour aider à l’organisation de groupes à l’intérieur de l’usine.

Une autre partie des militants du détachement travaillant dans le mouvement de la jeunesse de la zone en question avaient pour tâche de développer le mouvement de masse de la jeunesse.

Une autre partie devait travailler sur toutes les organisations démocratiques populaires qui peuvent être créées dans la zone, comme le Secours Rouge et à partir du Secours Rouge, toutes sortes d’organisations populaires fondées sur les expulsions, le prix de l’eau, etc.

Dans le Nord, par exemple, l’organisation des femmes de mineurs ou l’association des silicoses, etc.

Les militants qui, avant, étaient regroupés et qui ensemble allaient dans les différentes directions, éclatent maintenant entre les différentes composantes du mouvement populaire sur une zone, et ont pour tâche, dans chacune de ces fractions du mouvement populaire, de stimuler les organisations de masse autonomes.

Quand ce travail a porté ses fruits, quand un réel travail de masse est engagé dans l’usine principale de la zone, dans les cités de la zone, dans le mouvement de jeunesse de cette zone, on unifie les leaders les plus actifs de ces trois mouvements de masse dans des formes d’organisations à caractère de parti qui sont les Comités de base de l’organisation qui va naître de la destruction de la G.P.

II y a eu pas mal d’organisations de Front démocratique à caractère de masses que nous avons aidé à créer.

La plus importante par rapport à ses objectifs est le Secours Rouge. L’idée est née avant l’été 70 : l’idée, le plan d’édification et la naissance du comité d’initiative. Mais le Secours Rouge de base a commencé à se créer pendant l’été.

En fait la percée du Secours Rouge date de Burgos et du tribunal de Lens. Dans le cadre nouveau, il y a eu aussi, à la rentrée, le projet de » J’accuse « , comme journal d’alliance entre les militants issus de la Gauche Prolétarienne et ceux qui s’étaient regroupés pour la défense de La Cause du peuple, essentiellement ce les Amis de la Cause du peuple « .

D’ailleurs, » les Amis de la Cause du peuple » a été aussi une organisation de masse : pas nombreuse mais extrêmement efficace, puisqu’elle a rempli les objectifs qu’elle s’était fixés.

C’était vraiment un modèle d’organisation de masse avec une orientation, des dirigeants reconnus et représentatifs et des objectifs qu’elle a atteints.

A cette mentalité nouvelle, à ces pratiques nouvelles, il y a eu résistance de l’ancien, des pratiques et des mentalités anciennes.

A l’heure actuelle, fin 71, ce n’est même pas encore extrêmement résolu dans tous les esprits. J

e précise que l’on peut, chez nous, critiquer avec violence un camarade pour telle ou telle, idée, ou telle ou telle pratique mais il n’est pas pour autant ni exclu ni déchu de ses fonctions s’il a des fonctions de responsabilité, c’est vraiment la lutte idéologique.

Cette lutte idéologique extrêmement intense ne reflétait strictement aucun désaccord politique de fond, a fortiori aucune constitution de fractions.