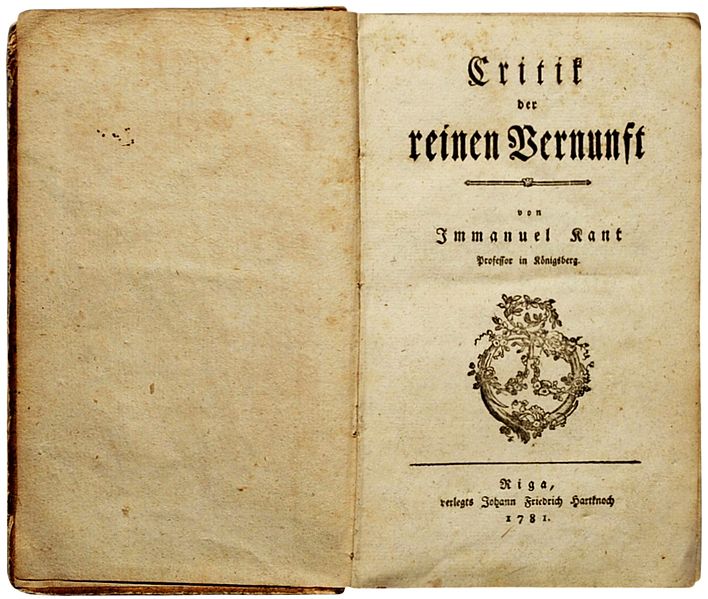

Que nous dit Emmanuel Kant au sujet du temps ?

En apparence, il dit la même chose qu’au sujet de l’espace : de la même manière qu’on pense que les choses extérieures à nous se meuvent dans l’espace, on sait qu’il y a une succession de moments.

On ne fait pas l’expérience du temps, on sait à la base qu’il existe, sinon on ne pourrait pas le concevoir, on vivrait dans l’immédiat tout le temps, sans conscience d’un passé ou d’un futur.

Emmanuel Kant, cependant, n’assimile pas le temps à la matière, aux phénomènes.

Pour lui, les phénomènes se déroulent dans le temps, celui-ci étant une sorte de cadre prédéfini qu’on ne peut pas ne pas concevoir.

Il explique ainsi que :

« Le temps est une représentation nécessaire qui sert de fondement à toutes les institutions.

On ne saurait exclure le temps lui-même par rapport aux phénomènes en général, quoiqu’on puisse fort bien faire abstraction des phénomènes dans le temps.

Le temps est donc donné a priori.

En lui seul est possible toute réalité des phénomènes.

Ceux-ci peuvent bien disparaître tous ensemble, mais le temps

lui-même (comme condition générale de leur possibilité) ne peut être supprimé. »

Il semble qu’il n’y ait donc pas de différence avec sa conception de l’espace : celui-ci et le temps ne semblent être qu’un cadre, un lieu où se déroulent les phénomènes. Dans les deux cas, on le sait a priori.

Seulement, Emmanuel Kant fait une précision de taille : il souligne le caractère infini du temps.

Il dit ainsi :

« L’infinité du temps ne signifie rien de plus sinon que toute grandeur déterminée du temps n’est possible que par des limitations d’un temps unique qui lui sert de fondement.

Aussi faut-il que la représentation originaire de temps soit donnée comme illimitée (…).

Le temps ne peut pas être une détermination des phénomènes extérieurs, il n’appartient ni à une figure, ni à une position, etc. ; au contraire, il détermine le rapport des représentations dans notre état interne.

Et, précisément parce que cette intuition intérieure ne fournit aucune figure, nous cherchons à suppléer à ce défaut par des analogies et nous représentons la suite du temps par une

ligne qui se prolonge à l’infini et dont les diverses parties

constituent une série qui n’a qu’une dimension, et nous

concluions des propriétés de cette ligne à toutes les propriétés

du temps, avec cette seule exception que les parties de la première sont simultanées, tandis que celles du second sont toujours successives.Il ressort clairement de là que la représentation du temps lui-même est une intuition, puisque tous ses rapports peuvent être exprimés par une intuition extérieure. »

Que dit Emmanuel Kant, de manière relativement obscure ?

En fait, il est obligé de se plier au matérialisme par l’intermédiaire du concept de temps, pour une raison très simple.

L’espace, c’est en quelque sorte un lieu où se meuvent des phénomènes.

Mais ceux-ci ne sont pas nous : il y a une place pour l’idéalisme, dans la mesure où on peut prétendre ne pas les connaître ni vraiment, ni tous, etc.

Par contre, le concept de temps ne permet pas ce regard extérieur.

La personne qui constate des phénomènes est elle-même inscrite dans le même temps que ceux-ci, alors que sur le plan spatial elle est ailleurs (même si dans le même cadre).

De la même manière, le présent est le présent de l’ensemble de la réalité, pas que de soi-même.

On peut être dans un espace différent, mais on est nécessairement dans le même temps, et cela tout le temps.

Cela signifie qu’Emmanuel Kant avait l’option possible de « casser » le temps – ce que Henri Bergson fera en opposant le temps universel à la durée, qui est la perception personnelle du temps.

Emmanuel Kant, lui, par contre, s’en tient fermement au temps comme donnée universelle ; il reconnaît qu’on imagine en quelque sorte le temps telle une ligne droite infinie indiquant les différents moments, mais que face à un phénomène, on existe en même temps.

Voici comment, également de manière obscure, Emmanuel Kant souligne que la personne qui perçoit un phénomène vit dans le même temps que celui-ci :

« Le temps est la condition formelle a priori de tous les phénomènes en général.

L’espace, en tant que forme pure de l’intuition extérieure, est limité, comme condition a priori, simplement aux phénomènes externes.

Au contraire, comme toutes les représentations, qu’elles puissent avoir ou non pour objets des choses extérieures, appartiennent, pourtant, en elles-mêmes, en qualité de déterminations de l’esprit, à l’état interne, et comme cet état interne est toujours soumis à la condition formelle de l’intuition intérieure et que, par suite, il appartient au temps, le temps est une condition a priori de tous les phénomènes en général et, à la vérité, la condition immédiat des phénomènes intérieurs (de notre âme), et, par là même, la condition médiate des phénomènes extérieurs. »

En fait, Emmanuel Kant sait qu’il y a une contradiction : les phénomènes n’existent selon lui que parce qu’ils sont perçus, donc il pourrait couper le temps en autant de parties qu’il y a de phénomènes.

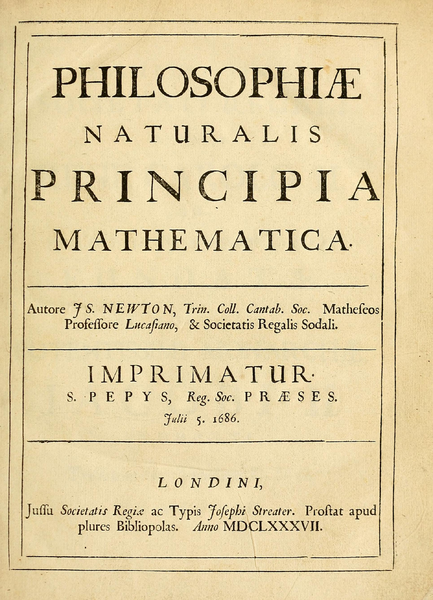

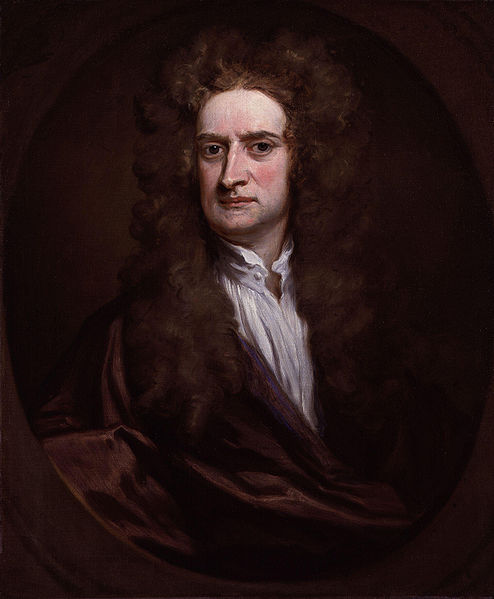

Toutefois, on aboutirait à une absurdité, et de plus Emmanuel Kant est bien obligé de reconnaître le mouvement, qui doit bien venir de quelque part, et cela ne saurait être l’espace puisque Emmanuel Kant réfute la « pichenette » divine à la base du mouvement.

Ne pouvant, pour des raisons historiques, comprendre que le mouvement est inhérent à la matière (il faut la classe ouvrière pour cela), il considère que la matière se déplace seulement.

Cependant, et c’est là son apport, il met de côté Dieu comme source du mouvement, et place l’origine de celui-ci dans le temps.

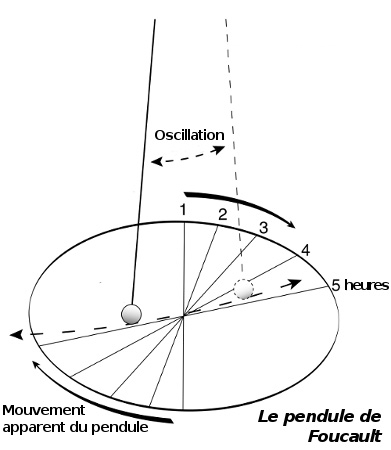

Par conséquent, le temps se voit reconnu, il est le lieu de la transformation, son vecteur.

C’est par le temps que l’on sait que quelque chose a changé dans l’espace :

« Dans l’espace, considéré en lui-même, il n’y a rien de mobile ; il faut donc que le mobile soit quelque chose qui n’est trouvé dans l’espace que par l’expérience, et, par conséquent, une donnée empirique.

Par là même l’Esthétique transcendantale ne saurait compter parmi ces données a priori le concept du changement, car ce

n’est pas le temps lui-même qui change, mais quelque chose qui est dans le temps.Il suppose donc la perception d’une certaine existence et de la succession de ses déterminations, — par suite, l’expérience. »

Ce qui justifie l’expérience, c’est qu’elle appréhende quelque chose dans le temps, un temps infini qui permet de reconnaître l’existence de ces phénomènes.

Le temps n’existe pas en tant que tel, il n’est pas une qualité des phénomènes, mais une sorte d’espace non plus statique, mais lieu de la transformation.

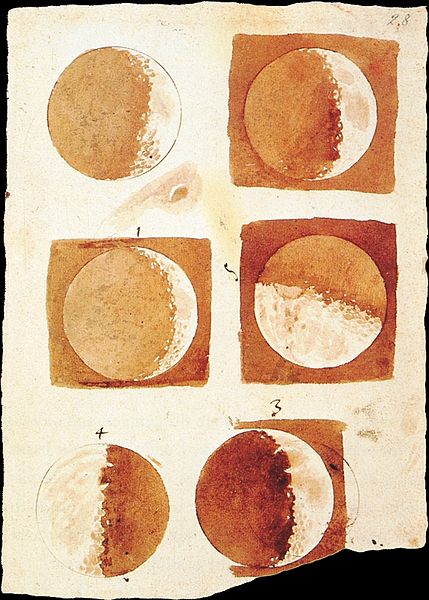

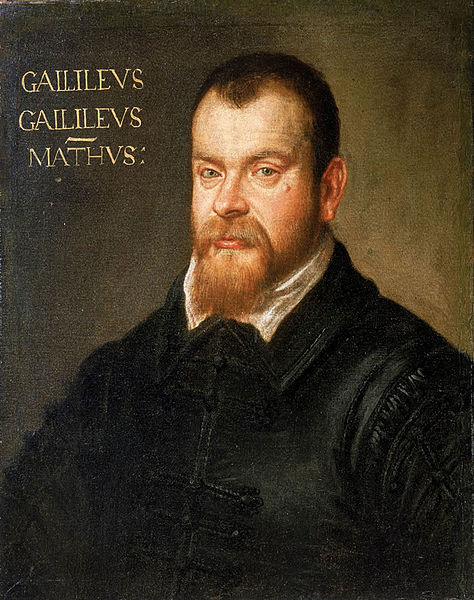

=>Retour vers le dossier Galilée, Newton, Kant

et la reconnaissance de l’espace et du temps