Au congrès de Strasbourg, on retrouve la même situation qu’aux congrès d’avant-guerre. Les sections de la SFIO sont de taille tout à fait disparate, numériquement comme politiquement.

Il y a un côté fourre-tout dans la démarche, le congrès étant par ailleurs marqué dès le début par des compte-rendus sans fin sur la trésorerie, la non-publication des cartes et des timbres, la question de l’imprimeur changé avec le nouveau ne publiant pas assez et avec retard, etc. etc.

Dès le tout début du congrès, un délégué de la Fédération du Jura expliqua par exemple également que la société future serait entièrement décentralisée, organisée par communes et cantons se fédérant, avec un parlement régional, etc.

Ces thèses anarchistes furent considérées comme relevant de la pensée socialiste dans sa multiplicité et ne choquaient pas.

Là où tout cela est fortement hypocrite et en tout cas inégal, c’est qu’on a encore et toujours quelques fédérations poids lourds, telle celle de la Seine avec 721 mandats – cela correspond grosso modo à la région parisienne -, celle du Nord avec 567 mandats et celle du Pas-de-Calais avec 479 mandats, la Seine-et-Oise 171 mandats.

Pour le reste, les sections se divisent entre celles ayant 50-100 mandats – le Haut-Rhin a 101 mandats, le Gard 89, l’Isère 57, l’Oise 47, la Nièvre 44,… – et celles en ayant 10-30 (l’Eure en a 10 la Mayenne 7, la Haute-Savoie 11, le Finistère 36, etc.). Le poids des grandes fédérations est donc énorme.

Pour autant, cela ne doit pas donner l’idée que la SFIO soit un parti puissant. Les Fédérations les plus puissantes ont un nombre de membres qui est faible.

On a pour la Seine 18 075 cartes de membre, le Nord 14 700, le Pas-de-Calais 11 950… Suivent la Seine-et-Oise avec 5 600 membres, la Moselle avec 4 500 membres, le Haut-Rhin avec 4 300 membres, le Bas-Rhin avec 3 200 membres…

Au total, cela fait autour de 130 000 membres, dans 95 fédérations, avec seulement au total… quatre permanents, ce qui est la preuve d’une immense incapacité organisationnelle.

On est à rebours des révolutionnaires professionnels prônés par Lénine.

Si l’on ajoute à cela que tels mandatés d’une Fédération peuvent voter dans un sens, d’autres mandatés de la même Fédération dans un autre, on peut voir qu’on a le principe de la division poussé jusqu’à son paroxysme.

Un mandaté peut d’ailleurs souvent avoir le droit d’éventuellement… voter contre ce pour quoi il a été mandaté, tous les mandats n’étant pas impératifs !

Dans un tel rassemblement fourre-tout, les éléments traditionalistes du Parti n’ont aucun mal à surnager et à apparaître comme ceux qui forment le socle même de l’organisation.

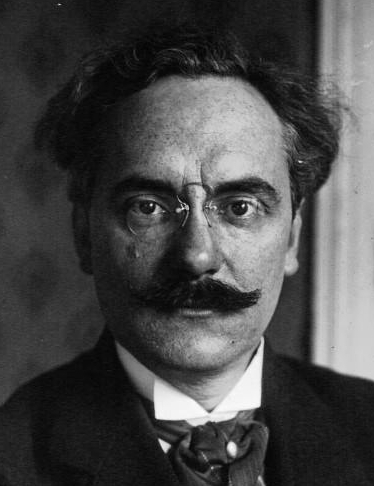

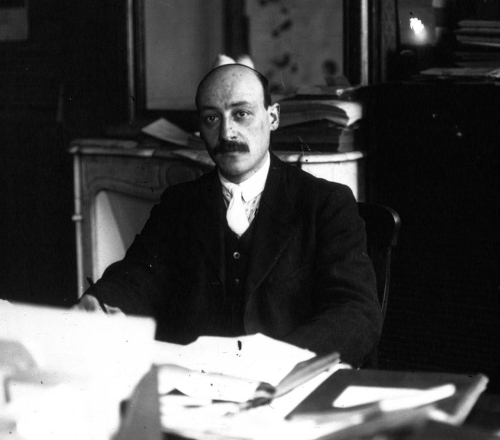

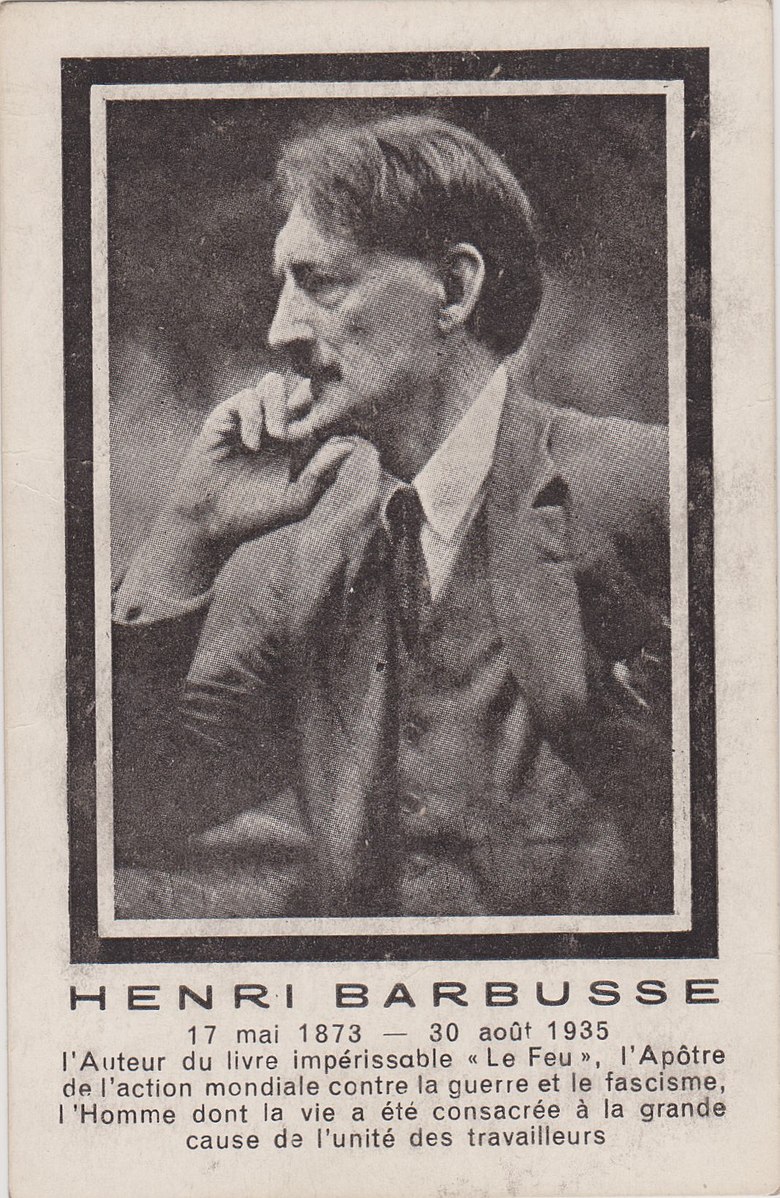

Paul Faure et Léon Blum apparaissent ici comme les meilleurs représentants d’une telle perspective et ils dirigeront d’ailleurs la SFIO de l’entre-deux guerres.

Ils représentent la tradition socialiste française, dans le rejet de la social-démocratie et du bolchevisme ; leur ligne est de pratiquer le réformisme, sans fermer la porte à la révolution pour le jour où elle arriverait éventuellement.

Avec une telle ligne, typique d’ailleurs du socialisme français – un discours à prétention révolutionnaire, une pratique réformiste, exactement comme chez Jean Jaurès – il n’y a pas de mal à balayer les ultras ne parvenant pas à asseoir leur démarche de manière conséquente.

Paul Faure défend ainsi aisément la tradition socialiste française contre les éléments exigeant de renverser la table, sans disposer d’aucune approche au sens strict à part le volontarisme cherchant une légitimité en se revendiquant abstraitement de la IIIe Internationale :

« Ah ! Du haut de vous-mêmes, vous nous dites : « les réformes, n’en parlons plus ! »

Si, en revenant de Strasbourg, le Soviet central est constitué à Paris, et si la révolution est faite, il est possible, en effet, qu’on ne parlera plus de réformes, ou plus exactement, qu’on commencera à en parler. (Très bien ! Applaudissements)

Mais il faut envisager l’hypothèse, évidemment ennuyeuse et pénible, où la révolution ne sera pas faite et où nous n’aurons pas le pouvoir dictatorial.

Nous serons demain encore dans un pays où le capitalisme existera. Ceci est à craindre.

J’entends bien que nous devons préparer le jour où nous pourrons abattre ce régime abject du capitalisme, je n’ai fait que cela depuis que je milite, je continuerai ; mais tant qu’il vivra, nous serons obligés tout de même de vivre avec lui, dans lui.

Si vous clamez nous ne voulons plus de réformes du tout, et je vous l’ai entendu dire, non seulement dans ce Congrès, mais ailleurs, il faut que vous rectifiiez, que vous essayiez de faire rectifier par le Parti notre doctrine traditionnelle. »

Léon Blum a exactement la même approche lorsqu’il justifie l’injustifiable au nom d’une sorte de pragmatisme révolutionnaire où, sans « révolution », tout est permis dans la compromission :

« Je pense que la participation ministérielle pendant la guerre n’a été à aucun degré le signe d’une inflexion révisionniste de la pensée socialiste, car ce n’est pas pour collaborer à des réformes sociales que le Parti socialiste a accepté le pouvoir.

Il l’a accepté pour un tout autre objet ; il l’a accepté dans des circonstances que la résolution Kautsky de Paris qualifiait de circonstances exceptionnelles ; il l’a accepté avec l’autorisation et la ramification des organes qualifiés du Parti socialiste. »

Il s’en sort une conclusion logique : il faut balancer par-dessus bord la seconde Internationale, qui est incapable de maintenir cette « fiction » révolutionnaire…

Mais il ne faut surtout pas rejoindre la IIIe Internationale, qui exige que la révolution, c’est-à-dire la prise dans la violence du pouvoir d’État, soit la perspective centrale.

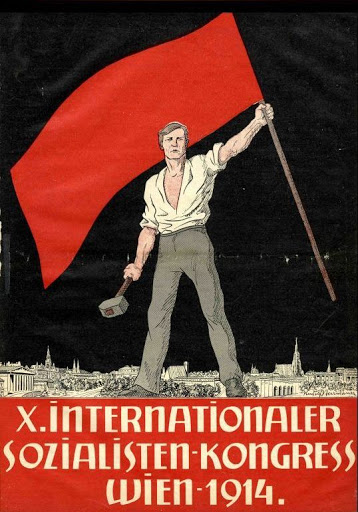

Pour cette raison, 4 330 mandats contre 337 votent la sortie de la seconde Internationale (avec 53 abstentions et 109 absents).

Puis 3 031 mandats se prononcent pour la « reconstruction » d’une nouvelle Internationale, les tenants de la IIIe Internationale obtenant 1 621 mandats, un score honorable mais dans une absence d’unité, de clarté, de connaissance même d’ailleurs de ce qu’est réellement la IIIe Internationale, qui est simplement assimilée ou confondue avec la révolution russe.

En fait, le congrès de Strasbourg marque simplement un recentrage du Parti socialiste SFIO. Les ex-majoritaires ont disparu : ils ont été liquidés en 1918-1919, ils sont trop compromis.

Mais le Parti ne rejette pas leur activité durant la guerre, ils considèrent seulement qu’ils sont allés trop loin, alors que de toute façon ils sont carbonisés niveau crédibilité « révolutionnaire ».

Ils sont donc simplement remplacés par des gens voulant simplement en revenir à la ligne d’avant 1914, Paul Faure et Léon Blum étant leurs chefs de file.

On est donc dans l’ambiguïté assumée entre réforme et révolution, comme on le voit rien qu’à la première phrase de la résolution de politique intérieure adoptée au congrès qui affirme que :

« Le Parti socialiste déclare que, plus que jamais, dans les circonstances présentes, son action nationale doit être fonction de l’action internationale du socialisme mondial. »

C’est très symbolique puisque le Parti socialiste SFIO a abandonné la seconde Internationale sans rejoindre la IIIe, flottant dans un vide permettant toutes les ambiguïtés entre réforme et révolution qui lui sont caractéristiques… avec, naturellement, le « républicanisme ».

La résolution de politique intérieure appelle ainsi à « la sauvegarde de la République », expliquant qu’il y a « un danger pour le régime ».

On est ainsi de retour à avant 1914. Le Congrès de Tours, avec un renversement total de perspective, n’en sera que d’autant plus une surprise.

=>Retour au sommaire du dossier sur

le Parti socialiste SFIO

au lendemain de la première guerre mondiale