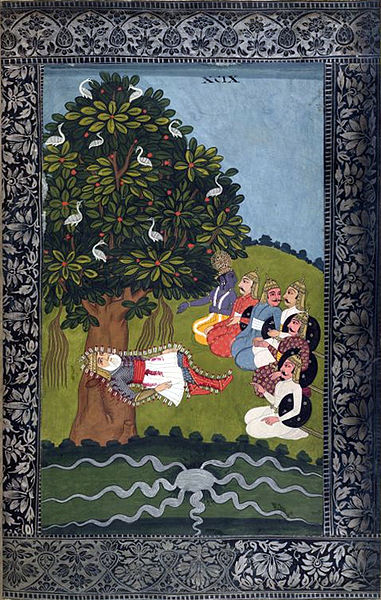

Chapitre 1 : L’angoisse d’Arjuna

DHṚITARÂSHṬRA dit :

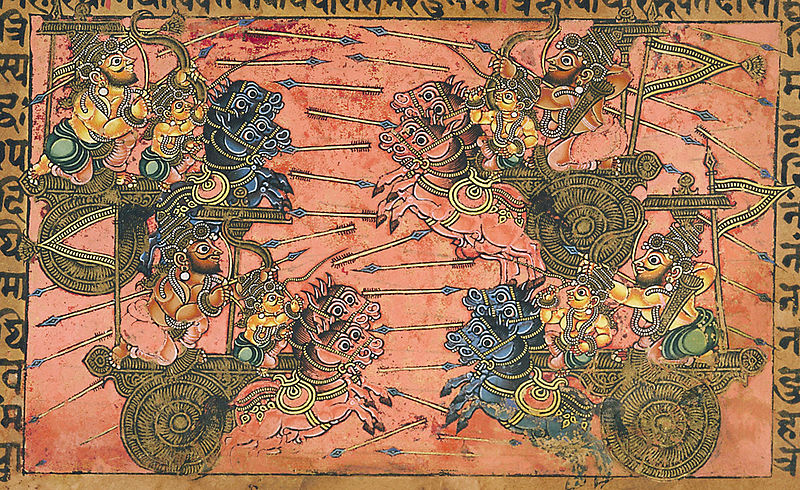

1. Rassemblés dans le champ sacré, le Kurukshetra, par leur impatience de combattre, qu’ont fait, ô Sañjaya les guerriers, les miens et ceux des Pâṇḍavas ?

SAÑJAYA dit :

2. Voyant l’armée des Pâṇḍavas en ordre de bataille, Duryodhana, le roi, s’approcha de son maître Droṇa et lui tint ce discours :

3. « Regarde, ô maître, cette immense armée des fils de Pâṇḍu, rangée par le fils de Drupada, ton habile élève.

4. Que de héros, de grands archers, émules au combat d’Anjuna et de Bhîma : Yuyudhâna et Kirâṭa et Drupada le grand guerrier ;

5. Dhṛitarâshṭra, Čekitâna et le puissant roi de Kâçi, Purujit, et Kuntibhoja et le mâle chef des Çibis ;

6. Et le vaillant Yudhâmanyu et le puissant Uttamaujas, le fils de Subhadrâ et la lignée de Draupadî, tous grands guerriers !

7. Ceux aussi qui se distinguent parmi les nôtres, connais-les, illustre brâhmane ; ces chefs de mon armée, je vais te dire leurs noms :

8. Toi-même et Bhîshma et Karṇa, et Kṛipa, vainqueurs dans la bataille, Açvatthâman et Vikarṇa et aussi les fils de Somadatta.

9. Bien d’autres héros encore ont engagé leur vie pour ma cause, divers par l’équipement, par les armes, tous habiles au combat.

10. Limitée en nombre, c’est en Bhîshma que notre armée a sa sauvegarde ; leur armée à eux, sous la sauvegarde de Bhîma, est immense.

11. Quelque place que vous occupiez dans les lignes de bataille, ne songez tous qu’à sauver Bhîshma. »

12. Ainsi parla Duryodhana. Pour réveiller en lui la joie, l’ancien des Kurus, l’aïeul vénérable, poussant son formidable cri de guerre, souffla dans sa conque.

13. Aussitôt, conques, gongs, tambours et trompettes retentirent puissamment. Ce fut un fracas énorme.

14. Alors, debout sur leur grand char attelé de chevaux blancs, Mâdhava et le Pâṇḍava[1] soufflaient dans leurs conques divines.

15. Hṛishîkeça soufflait dans la conque Pâñcajanya, Dhanañjaya dans Devadatta et Vṛikodara[2] aux exploits terribles dans la grande conque Pauṇḍra ;

16. Le roi fils de Kuntî, Yudhishṭhira, dans la conque Anantavijaya, Nakula et Sahadeva dans Sughosha et Maṇipushpaka ;

17. Le roi de Kâçi, le meilleur des archers, et Çikhaṇḍin le grand guerrier, Dhṛishṭadyumna et Kirâṭa et l’invincible Sâtyaki ;

18. Drupada et ses fils, ô roi, le fils de Subhadrâ aux grands bras, de tous côtés faisaient résonner chacun sa conque.

19. Ébranlant la terre et le ciel, ce bruit formidable déchira le cœur des amis de Dhṛitarâshṭra.

20. Ils étaient à leur poste de combat ; déjà volaient les traits ; le Pâṇḍava dont l’étendard porte un singe[3], élevant son arc,

21. Adressa, ô roi, ces paroles à Hṛishîkeça : Arrête, ô Ačyuta, mon char entre les deux armées ;

22. Il faut que je considère ces guerriers alignés, impatients de combattre, que je voie avec qui il me faudra lutter dans cette bataille qui se déchaîne.

23. Je veux voir ces combattants qui, réunis là, prétendent soutenir par la force la cause du coupable fils de Dhṛitarâshṭra.

24. À ces mots de Guḍâkeça, Hṛishîkeça arrêta entre les deux armées le char sans pareil.

25. Puis, face à Bhîshma, à Droṇa, à tous les rois : « Vois, dit-il, ô fils de Pṛithâ, les Kurus rassemblés. »

26. Le fils de Pṛithâ aperçut alors, dispersés dans les deux armées, des pères, des petits-fils et des compagnons et des beaux-pères et des amis.

27. Voyant tous ces parents ainsi affrontés pour la lutte, le fils de Kuntî se sentit envahi d’une pitié immense, et, tout troublé, il prononça :

ARJUNA dit :

28. Voici, ô Kṛishṇa, que tous les hommes de ma parenté s’avancent avides d’une lutte fratricide ; à ce spectacle, mes membres défaillent et ma bouche se sèche.

29. Mon corps frissonne et tous mes poils se dressent ; Gâṇḍîva[4] tombe de ma main et ma chair devient brûlante.

30. Je ne puis demeurer en place ; mon esprit se trouble, je n’envisage que présages funestes.

31. Quel bien me promettrais-je à frapper les miens dans la bataille ? À pareil prix, je n’aspire, ô Kṛishṇa, ni à la victoire, ni à la royauté, ni au plaisir.

32. Que nous sont, ô Govinda, la royauté, la richesse, la vie même ?

33. Ceux en vue de qui nous souhaitions la royauté, la richesse et les plaisirs, ils sont là, rangés en bataille, renonçant à la vie et à leurs biens,

34. Maîtres, pères et fils et aïeuls, oncles, beaux-pères, petits-fils, gendres et parents.

35. Je ne saurais, même, sous la menace de leurs coups, me résigner à les frapper, fût-ce pour la royauté des trois mondes ; que dire de la souveraineté de la terre ?

36. Quelle joie resterait-il pour nous, ô Janârdana, quand nous aurions détruit la famille de Dhṛitarâshṭra ? Nous serions la proie du péché si nous frappions de tels adversaires.

37. Nous ne pouvons consentir à frapper les fils de Dhṛitarâshṭra, nos parents. Comment, ayant tué les nôtres, pourrions-nous jamais être heureux, ô Mâdhava ?

38. Même si, aveuglés par la cupidité, ils ne voient pas combien il est coupable de détruire sa propre famille, quel crime c’est de trahir des amis,

39. Comment nous, qui comprenons combien il est coupable de détruire sa famille, ô Janârdana, pourrions-nous ne pas reculer devant pareil péché ?

40. La famille détruite, c’est la fin des devoirs familiaux imprescriptibles ; ruiné le devoir, le désordre envahit la famille tout entière.

41. Sous l’empire du désordre, ô Kṛishṇa, les femmes se corrompent ; la corruption des femmes, ô rejeton de Vṛishṇi, compromet la pureté de la race.

42. Cette confusion, c’est l’enfer, non seulement pour les destructeurs de la famille, mais pour la famille même. Les ancêtres, privés des libations et des sacrifices, tombent aux lieux de tourment.

43. Ainsi, par la faute de ceux qui, attentant à la famille, troublent la pureté de la race, sont renversées les lois éternelles de la caste, de la famille.

44. Les hommes, ô Janârdana, qui n’ont plus de lois de famille, sont irrémédiablement voués à l’enfer ; telle est la loi qui nous a été transmise.

45. En vérité, c’est un grand crime que nous allions commettre quand, par passion de la royauté et dés plaisirs, nous nous apprêtions à frapper les nôtres ;

46. Combien ne vaudrait-il pas mieux pour moi être frappé sans défense, sans armes, par le glaive des amis de Dhṛitarâshṭra !

SAÑJAYA dit :

47. Ainsi parla Arjuna en pleine bataille ; et, laissant échapper arc et flèches, il retomba assis dans le char, l’âme étreinte d’angoisse.

[1] Je prends occasion de ce premier passage où paraissent des synonymes de Kṛishṇa et d’Arjuna, pour rassembler la plupart des équivalents par lesquels on les trouvera dans la suite plus ou moins fréquemment désignés. Je note pour Kṛishṇa : Mâdhava, Hṛishîkeça, Ačyuta, Govinda, Janârdana, Madhusûdana (destructeur de Madhu), Keçava, Vârshṇeya, Hari ; pour Arjuna : fils de Kuntî, fils de Pṛithâ, Bhârata, Pâṇḍava, Dhanaṃjaya, Guḍâkeça, sans parler de plusieurs périphrases descriptives.

[2] Autre dénomination de Bhîma.

[3] Arjuna.

[4] Le nom de son arc.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 2 : La

spéculation

SAÑJAYA dit :

1. Le voyant ainsi envahi par la pitié, aveuglé

par un flot de larmes, tout hors de lui, Madhusûdana lui tint ce

langage :

BHAGAVAT dit :

2. D’où te viennent, ô Arjuna, à l’heure du

danger, ces pensées troubles, indignes d’un ârya, ces pensées

qui ne mènent ni au ciel, ni à l’honneur ?

3. Pas de lâcheté, ô fils de Pṛithâ ; cela

te sied mal ; chasse une défaillance misérable et lève-toi,

redoutable guerrier !

ARJUNA dit :

4. Comment lutter, ô vainqueur de Madhu ? Comment

diriger mes flèches contre Bhîshma, contre Droṇa, ces hommes, ô

héros vainqueur, à qui je dois tous les respects ?

5. Plutôt qu’attenter à la vie de maîtres

vénérables, mieux vaudrait vivre ici-bas d’aumônes. À frapper

des maîtres, même coupables de désirs cupides, ma nourriture, dès

cette terre, serait souillée de sang.

6. Et nous ne savons ce qu’il nous faut plus

redouter de les vaincre ou d’être vaincus par eux. Ces fils de

Dhṛitarâshṭra alignés devant nous, en les frappant, nous

perdrions tout motif de désirer vivre.

7. Pitié et scrupule paralysent mes instincts de

guerrier ; mon esprit troublé discerne mal le devoir ; je m’adresse

à toi ; dis-moi nettement ce qui est bien ; je suis ton disciple ;

instruis-moi ; je me réfugie en toi !

8. Car je ne vois rien qui puisse dissiper

l’angoisse qui anéantit mes forces, dussé-je obtenir la

souveraineté prospère, incontestée de la terre, voire le rang de

maître des dieux.

SAÑJAYA dit :

9. Quand il eut ainsi parlé à Hṛishîkeça,

quand il eut déclaré à Govinda qu’il ne combattrait pas,

Guḍâkeça, le héros terrible, garda le silence.

10. Hṛishîkeça, ô Bhârata, répondit avec un

sourire au héros qui se désolait ainsi entre les deux armées.

BHAGAVAT dit :

11. Tu t’apitoies là où la pitié n’a que

faire, et tu prétends parler raison ! Mais les sages ne s’apitoient

ni sur qui meurt ni sur qui vit.

12. Jamais temps où nous n’ayons existé, moi

comme toi, comme tous ces princes ; jamais, dans l’avenir ne

viendra le jour où les uns et les autres nous n’existions pas.

13. L’âme, dans son corps présent, traverse

l’enfance, la jeunesse, la vieillesse : après celui-ci elle

revêtira de même d’autres corps. Le sage ne s’y trompe pas.

14. Les impressions des sens, ô fils de Kuntî,

chaud et froid, plaisir et peine, vont et viennent, elles sont

fugitives ; il n’est, ô Bhârata, que de les supporter.

15. Car l’homme qu’elles ne troublent pas, ô

Taureau des hommes, l’homme ferme, indifférent au plaisir et à la

peine, celui-là est mûr pour l’immortalité.

16. Pas d’existence pour le néant, pas de

destruction pour l’être. De l’un à l’autre, le philosophe

sait que la barrière est infranchissable.

17. Indestructible, sache-le, est la trame de cet

univers ; c’est l’Impérissable ; la détruire n’est au pouvoir

de personne.

18. Les corps finissent ; l’âme qui s’y

enveloppe est éternelle, indestructible, infinie. Combats donc, ô

Bhârata !

19. Croire que l’un tue, penser que l’autre est tué, c’est

également se tromper ; ni l’un ne tue, ni l’autre n’est tué.

20. Jamais de naissance, jamais de mort ; personne

n’a commencé, ni ne cessera d’être ; sans commencement et sans

fin, éternel, l’Ancien[1] n’est pas frappé quand le corps

est frappé.

21. Celui qui le connaît pour indestructible,

éternel, sans commencement et impérissable, comment cet homme, ô

fils de Pṛithâ, peut-il imaginer qu’il fait tuer, qu’il tue ?

22. Comme un homme dépouille des vêtements usés

pour en prendre de neufs, ainsi l’âme, dépouillant ses corps

usés, s’unit à d’autres, nouveaux.

23. Le fer ne la blesse pas plus que le feu ne la

brûle, ni l’eau ne la mouille, ni le vent ne la dessèche.

24. Elle ne peut être ni blessée, ni brûlée,

ni mouillée, ni desséchée ; permanente, pénétrant tout, stable,

inébranlable, elle est éternelle.

25. Insaisissable aux sens, elle ne peut être

imaginée et n’est sujette à aucun changement. La connaissant

telle, tu ne saurais concevoir aucune pitié.

26. Que si, même, tu pensais qu’elle naît ou

meurt indéfiniment, même alors tu ne devrais concevoir aucune pitié

pour elle.

27. Car ce qui est né est assuré de mourir et ce

qui est mort, sûr de naître ; en face de l’inéluctable, il n’y

a pas de place pour la pitié.

28. Les êtres, ô Bhârâta, nous échappent dans leur origine ;

perceptibles au cours de leur carrière, ils nous échappent de

nouveau dans leur fin. Qu’y peuvent les lamentations ?

29. C’est merveille que personne la[2] découvre

; merveille aussi que quelqu’un l’enseigne, merveille qu’un

autre en entende la révélation ; et, même après avoir entendu,

personne ne la connaît.

30. Dans tout corps, cette âme, ô Bhârata,

demeure, éternellement intangible ; renonce donc à t’apitoyer sur

l’universelle destinée.

31. Considère aussi ton devoir personnel et tu ne

reculeras pas ; car rien pour le Kshatriya ne passe avant un combat

légitime.

32. D’où qu’il lui soit offert, il ouvre pour

lui là porte du ciel ; trop heureux sont les Kshatriyas, ô fils de

Pṛithâ, d’accepter un pareil combat.

33. Te refuser à cette lutte légitime, ce serait

forfaire à ton devoir, à l’honneur et tomber dans le péché.

34. L’univers racontera ton irréparable honte ;

la honte est pour l’homme d’honneur pire que la mort.

35. Les guerriers penseront que c’est par peur

que tu as esquivé la bataille ; et de ceux dont tu avais l’estime,

tu encourras le mépris.

36. Tes ennemis tiendront sur ton compte mille

propos insultants ; ils contesteront ta vaillance. Quel malheur plus

cruel ?

37. Mort, tu iras au ciel ; ou vainqueur, tu

gouverneras la terre. Relève-toi, ô fils de Kuntî, résolu à

combattre.

38. Considère que plaisir ou souffrance, richesse ou misère,

victoire ou défaite se valent. Apprête-toi donc au combat ; de la

sorte, tu éviteras le péché.

39. Je t’ai exposé la doctrine dans l’ordre

du sâṃkhya : écoute-la maintenant dans l’ordre du yoga[3], et à

quelle doctrine il te faut t’attacher, ô fils de Pṛithâ, pour

t’afïranchir des chaînes du Karman.

40. Dans cette voie, aucune peine n’est perdue ;

point de retour en arrière ; un peu, si peu que ce soit, de cette

pratique protège de beaucoup de souffrance.

41. Ici, ô fils de Kuru, une doctrine unique sûre

d’elle-même ; diverses à l’infini sont les doctrines des hommes

que ne soutient pas la certitude.

42. Il est une parole fleurie, ô fils de Pṛithâ, que proclament

ceux qui n’ont pas la sagesse, ces hommes qui, attachés à la

lettre du veda, professent qu’il ne faut s’embarrasser de rien

d’autre.

43. Esclaves du désir, qui ne voient que les

joies paradisiaques[4] ! Elle ne produit que la renaissance

comme résultat du Karman, se perd dans les complications de la

liturgie, ne vise que les jouissances sensibles et les pouvoirs

magiques.

44. Fascinés par les

jouissances sensibles et les pouvoirs magiques, les hommes dont

l’esprit est égaré par elle, ne sauraient réaliser dans la

contemplation la vérité sûre d’elle-même.

45. C’est le domaine sensible des trois

guṇas[5] qui est l’objet des vedas ; affranchis-toi, ô

Arjuna, du domaine des trois guṇas ; demeure supérieur à toutes

les sensations, de volonté inébranlable, indifférent à la

richesse, maître de toi.

46. Un réservoir est abondant où l’eau afflue

de tous les côtés ; de même un brâhmane éclairé fait son profit

de tous les vedas.

47. Ne te préoccupe que de l’acte, jamais de

ses fruits. N’agis pas en vue des fruits de l’acte ; ne te laisse

pas non plus séduire par l’inaction.

48. N’agis qu’en disciple fidèle du yoga, en

dépouillant tout attachement, ô Dhanañjaya, en restant indifférent

au succès ou à l’insuccès : le yoga est indifférence.

49. Car l’acte, ô Dhanañjaya, est inférieur

infiniment au détachement intérieur ; c’est dans la pensée qu’il

faut chercher le refuge. Ils sont à plaindre ceux qui ont le fruit

pour mobile.

50. Pour qui réalise le détachement intérieur,

il n’est plus, ici-bas, ni bien ni mai. Efforce-toi donc au yoga ;

le yoga est, dans les actes, la perfection.

51. Car les sages, qui

ont réalisé le détachement intérieur, esquivant le fruit qui naît

des actes, libérés des liens de la renaissance, vont au séjour

bienheureux.

52. Quand ta pensée aura traversé les ténèbres

de l’erreur, tu n’éprouveras que dégoût pour tout ce que

t’aura enseigné, tout ce que pourrait t’enseigner la

révélation[6].

53. Quand, détachée de la révélation, ta

pensée sera fixée, stable, inébranlable dans la contemplation,

alors, tu seras en possession du yoga.

ARJUNA dit :

54. Quand dit-on, ô Keçava, qu’un homme est en

possession de la sagesse, qu’il a atteint la contemplation ? Celui

qui est en possession de la lumière, comment parle-t-il ? Comment

s’asseoit-il ? Comment marche-t-il ?

BHAGAVAT dit :

55. Quand l’homme s’affranchit, fils de

Pṛithâ, de tous les désirs qui hantent l’esprit, qu’il trouve

sa satisfaction en soi et par soi, on dit qu’il est en possession

de la sagesse.

56. Sans trouble dans la souffrance, sans attrait

pour le plaisir, libre d’attachement, de colère et de crainte,

l’ascète est en possession de la lumière.

57. Celui qui ne ressent aucune inclination, qui,

d’aucun bien ni d’aucun mal, ne conçoit ni joie ni révolte,

celui-là est en possession de la sagesse.

58. Et lorsque, telle la tortue rentrant

complètement ses membres, il isole ses sens des objets sensibles, la

sagesse en lui est vraiment solide.

59. Les objets des sens disparaissent pour l’âme

qui n’en fait pas son aliment ; la sensibilité reste. À son tour,

elle disparaît pour qui a reconnu l’absolu.

60. Malgré ses efforts, ô fils de Kuntî, même

chez le sage, les sens toujours tyranniques agissent violemment sur

l’esprit.

61. Il faut, les contenant tous, se concentrer, se

fixer uniquement sur son moi. Car qui tient ses sens sous son

pouvoir, chez celui-là la sagesse est vraiment solide.

62. Si l’homme s’attarde à considérer les

objets des sens, l’attrait s’éveille en lui ; de l’attrait

sort le désir ; du désir naît la colère.

63. La colère produit l’égarement ;

l’égarement, la défaillance de la raison ; la défaillance de la

raison, le naufrage de la pensée. C’est la perte de l’homme.

64. Mais qui traverse le monde extérieur avec des

sens affranchis d’attachement et de haine, dociles à sa volonté,

celui-là, l’âme disciplinée, aborde à la paix.

65. Dans la paix, il trouve la fin de toutes les

souffrances, car, dans l’esprit pacifié, bien vite la vérité

s’établit.

66. Pas de vérité sans yoga ; sans yoga pas de

méditation ; mais pour qui ne médite pas, point de repos ; à qui

n’a point le repos d’où viendrait le bonheur ?

67. De l’esprit qui leur obéit, le tumulte des

sens emporte la sagesse comme la tempête un vaisseau sur l’océan.

68. Celui, ô guerrier aux grands bras, de qui les

sens sont parfaitement dégagés des objets sensibles, chez celui-là,

au contraire, la sagesse est solide.

69. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est,

pour l’homme maître de ses sens, le temps de l’éveil ; ce qui

aux autres êtres est la veille, est la nuit pour l’ascète qui

voit.

70. Comme l’océan où affluent les eaux, tout

en s’en remplissant, garde un équilibre immuable, de même celui

en qui affluent tous les désirs peut conserver le repos, non pas

celui qui cède à l’attrait du désir.

71. L’homme qui, chassant tout désir, vit sans

passion, sans poursuites personnelles, sans égoïsme, celui-là

entre dans le repos.

72.

C’est là, ô fils de Pṛithâ, s’établir en Brahman ; à ce

point, plus d’incertitude ; qui y est parvenu, fût-ce à la

dernière heure, atteint la délivrance en Brahman.

[1] L’Âme. Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le détail des motifs qui ont favorisé cette dénomination.

[2] « L’âme. » On sent ici combien est souvent faible et gauche la liaison entre les vers.

[3] Si j’ai maintenu dans la traduction les termes sâṃkhya et yoga, je tiens à prévenir tout malentendu. Ils ne visent pas, au sens étroit, les deux systèmes dont ils sont la dénomination technique. Comme plus bas, III, 3, c’est, d’une façon plus générale, le point de vue théorique et le point de vue pratique qui sont ici opposés : sâṃkhya vise la spéculation, et yoga ne se restreint pas au code de discipline physique et morale qui prétend régler les méthodes du détachement, de l’extase, de l’ascension aux pouvoirs magiques. Yoga signifie d’abord effort, effort moral, et la Gîtâ l’emploie avec une large liberté et beaucoup de nuances.

[4] Le svarga, c’est-à-dire le séjour temporaire des dieux subalternes.

[5] Les trois « gunas », c’est-à-dire tout l’ensemble du monde sensible et vivant qu’embrasse la prakṛiti (l’universalité des choses sensibles), laquelle est représentée comme constituée par trois éléments sattva, rajas et lamas, auxquels la suite va nous ramener.

[6] « Révélation » est une traduction commode, mais qui, pour être exactement entendue, réclamerait quelque commentaire. Il s’agit de la « çruti » (ce qui a été entendu…). Le mot embrasse dans l’Inde les textes anciens et sacrés (tels les hymnes du veda qui passent pour avoir été « entendus » par les sages antiques favorisés d’une inspiration surhumaine) et s’oppose à la « smṛiti » ( « ce dont on se souvient » ), la « tradition ».

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 3 : L’action

ARJUNA dit :

1. Si, ô Janârdana, tu juges la pensée

supérieure à l’action, pourquoi, alors, ô Keçava, me poussestu

à des actes terribles ?

2. Ton discours, comme mêlé de vues contraires,

jette mon esprit dans la perplexité ; énonce enfin une affirmation

précise qui me montre la voie meilleure.

BHAGAVAT dit :

3. Il y a en ce monde, héros sans tache, je te

l’ai dit déjà, deux attitudes : celle des penseurs qui repose sur

l’effort de l’esprit, celle des ascètes sur l’effort pratique.

4. Il ne suffit pas de s’abstenir d’action pour se libérer de

l’acte ; l’inaction seule ne mène pas à la perfection.

5. Jamais personne ne saurait un seul instant

demeurer entièrement inactif ; malgré qu’il en ait, du fait des

guṇas issus de la prakṛiti[1], chacun est condamné à l’action.

6. Il a beau brider l’activité de ses sens,

demeurer coi, celui dont l’âme est troublée par l’évocation

des objets sensibles, cet homme est dans la voie de l’erreur.

7. Celui-là l’emporte qui, dominant ses sens

par l’esprit, pleinement détaché, leur impose un effort

discipliné.

8. Accomplis les actes prescrits ; l’activité

est supérieure à l’inaction ; faute d’agir, la vie physique

elle-même s’arrêterait en toi.

9. Hors ceux qui ont pour objet le sacrifice, les actes sont le lien

qui enchaîne le monde ; n’agis donc, ô fils de Kuntî, qu’en

dépouillant tout attachement.

10. Jadis, après avoir, avec les créatures,

produit le sacrifice, Prajâpati[2] prononça : C’est par

celui-ci que vous vous propagerez ; qu’il vous donne tout ce que

vous désirerez[3].

11. Par lui, satisfaites aux dieux et que les

dieux vous satisfassent ; grâce à cette réciprocité, vous

atteindrez le bien suprême.

12. Satisfaits par le sacrifice, les dieux vous

donneront les jouissances que vous souhaiterez. Qui jouit de leurs

dons sans leur rien donner, celui-là n’est qu’un voleur.

13. Les gens de bien qui se nourrissent des

reliefs du sacrifice sont libres de toute souillure ; mais ceux-là

sont des pécheurs et se nourrissent de péché qui cuisent des

aliments à leur usage.

14. C’est dans la nourriture que les êtres ont leur origine ; la

nourriture dans la pluie, la pluie dans le sacrifice ; il n’est pas

de sacrifice sans actes rituels.

15. Quant à l’acte rituel, sache qu’il est

issu de Brahman, Brahman de l’Impérissable. Le Brahman qui pénètre

tout a donc dans le sacrifice son fondement éternel[4].

16. Ainsi évolue le cercle ; celui qui, ici-bas,

n’en suit pas le rythme, celui-là, ô fils de Pṛithâ, impie,

esclave de ses sens, perd sa vie.

17. Mais le mortel qui ne cherche sa joie qu’en

l’âme, qui se satisfait en l’âme et qui, en l’âme et en

l’âme seule se rassasie pleinement, celui-là n’a rien à

accomplir.

18. Nul intérêt pour lui à rien faire ; à rien

éviter ; de tous les êtres, aucun ne saurait être pour lui un

objet d’intérêt.

19. Exécute donc toujours dans un esprit de

détachement les actes qu’il faut accomplir ; car l’homme qui

agit en complet détachement atteint le but suprême.

20. C’est par les actes du sacrifice que Janaka

et tant d’autres se sont efforcés vers la perfection. Agis, toi

aussi, uniquement pour le bien du monde.

21. Tout ce que fait le chef, les autres hommes

l’imitent ; la règle qu’il observe, le monde la suit.

22. Il n’est, ô fils dé Pṛithâ, dans les

trois mondes, rien que je sois tenu de faire, rien qui me manque,

rien que j’aie à acquérir, et, cependant, je demeure en action.

23. Si je n’étais pas toujours infatigablement

en action, de toutes parts, les hommes, ô fils de Pṛithâ,

suivraient mon exemple.

24. Les mondes cesseraient d’exister si je

n’accomplissais pas mon œuvre ; je serais la cause de

l’universelle confusion et de la fin des créatures.

25. Les ignorants agissent par attachement à

l’acte ; que le sage agisse, lui aussi, mais en dehors de tout

attachement et seulement pour le bien du monde.

26. Que le sage évite de jeter le trouble dans

l’âme des ignorants que mène l’attrait des actes ; qu’il

encourage toute activité en se comportant, lui qui sait, en adepte

du yoga.

27. Les actes procèdent uniquement des guṇas du monde sensible. Si

l’homme imagine en être l’agent, c’est qu’il est égaré par

la conscience personnelle.

28. Mais celui, ô guerrier aux longs bras, qui

connaît la vérité sur la double série des gunas et des actes,

sait que ce sont toujours les gunas opérant sur les gunas, et il

demeure détaché[5].

29. C’est parce qu’ils sont égarés par les

gunas du monde sensible que les hommes s’attachent aux actes,

ouvrage des gunas. Il ne faut pas que celui qui sait toute la vérité

jette dans le trouble les esprits lents, aux lumières imparfaites.

30. Rapportant à moi toute action, l’esprit

replié sur soi, affranchi d’espérance et de vues intéressées,

combats sans t’enfiévrer de scrupules.

31. Voilà mon enseignement : les mortels qui s’y

conforment toujours avec foi et sans murmure sont, eux aussi,

affranchis des actes.

32. Quant à ceux qui murmurent contre ma

doctrine, qui ne s’y conforment pas, sache que ce sont des insensés

à qui toute connaissance échappe ; ils sont perdus.

33. Mais chacun, fût-ce le plus instruit, se

comporte conformément à sa nature ; tous les êtres suivent leur

nature. Qu’y pourraient les remontrances ?

34. Toute impression d’un sens, quel qu’il

soit, réagit en désir ou en aversion ; il faut échapper à

l’empire de l’un et de l’autre ; ce sont nos ennemis.

35. Mieux vaut accomplir, fût-ce imparfaitement,

son devoir propre que remplir, même parfaitement, le devoir d’une

autre condition ; plutôt périr en persévérant dans son devoir ;

assumer le devoir d’une autre condition n’apporte que malheur.

ARJUNA dit :

36. Sous quelle impulsion l’homme s’engage-t-il,

malgré qu’il en ait, dans le péché, ô Vârshneya, comme

entraîné de force ?

BHAGAVAT dit :

37. C’est cet attrait, c’est cette aversion,

nés, l’un et l’autre, du guna rajas, qui est le grand Vorace, le

grand Méchant[6] ; sache que là est, ici-bas, l’ennemi.

38. Comme le feu est masqué par la fumée, le

miroir par des taches, le fœtus par des membranes, ainsi tout cet

univers est enveloppé par lui.

39. La vérité est masquée par cet éternel

ennemi du sage qui, sous la forme du désir, ô fils de Kuntî, est

un feu insatiable.

40. Il a son siège dans les sens, la perception,

la pensée ; c’est par eux que, masquant la vérité, il égare

l’esprit.

41. Commence donc, ô

héros des Bhâratas, par brider tes sens, pour frapper ce Méchant,

destructeur de la vérité et de l’intelligence.

42. On place haut les sens ; au-dessus des sens

est le manas, le centre psychique ; au-dessus du manas, la pensée

(buddhi), au-dessus de la pensée, Lui[7].

43.

Connaissant Celui qui est au-dessus de la pensée, affermis-toi dans

ta force intérieure et frappe, ô guerrier aux longs bras, cet

ennemi redoutable qu’est le désir.

[1] La « prakṛiti », on l’a vu, embrasse tout le monde sensible et vivant, le monde de l’activité, tout, en dehors du « purusha », de l’âme, conçue comme essentiellement passive.

[2] Le démiurge.

[3] Littéralement : « qu’il soit pour vous la vache des désirs », la vache du conte qui donnait à son maître tout ce qu’il pouvait souhaiter.

[4] J’ai signalé dans l’introduction, ce rapprochement, sous le même nom de « brahman », du sacrifice et de l’âme universelle.

[5] D’après la théorie, l’activité humaine relève de la prakriti, non moins que les choses sensibles ; par leur origine comme par leur objet, les actes sont donc entièrement du domaine de la prakriti.

[6] Notion semi-mythologique semi-symbolique de « Pâpman », le mal ou le péché personnifié, celui qui, dans la légende bouddhique, paraît dans le rôle « de Mâra Pâpman, « Mâra le Méchant ».

[7] L’Esprit suprême.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 4 : La

connaissance et l’action

BHAGAVAT dit :

1. Ce yoga impérissable, je l’ai, moi, enseigné

à Vivasvat[1] ; Vivasvat le communiqua à Manu et Manu le

transmit à Ikṣhvâku.

2. C’est par cette tradition que l’ont connu

les rois-ṛishîs ; mais, avec le temps, ce yoga, ô héros

terrible, disparut ici-bas.

3. C’est ce même antique yoga que je t’ai

aujourd’hui enseigné ; je t’ai traité en fidèle et en ami ;

car c’est le mystère suprême.

ARJUNA dit :

4. Ta naissance est récente ; la naissance de

Vivasvat se place par delà le temps. Comment comprendre que tu aies

pu enseigner à l’origine ?

BHAGAVAT dit :

5. Nombreuses sont les existences que j’ai

traversées, ô Arjuna, et nombreuses aussi les tiennes ; moi, je les

connais toutes, ô héros, mais non pas toi.

6. Encore que je sois l’Âme sans commencement,

impérissable, encore que je sois le Seigneur des êtres, je nais par

mon pouvoir, en vertu de ma nature propre,

7. Toutes les fois que l’ordre chancelle, que le

désordre se dresse, je me produis moi-même.

8. D’âge en âge, je nais pour la protection

des bons et la perte dés méchants, pour le triomphe de l’ordre.

9. Ma naissance, comme mon œuvre, est divine. Qui

sait cela en vérité, quand il dépouille son corps mortel, ne va

pas à une nouvelle naissance, c’est à moi qu’il vient, ô

Arjuna.

10. Affranchis de la passion, de la crainte et de

la colère, identifiés à, moi, purifiés au feu de la connaissance,

beaucoup se sont fondus en mon être.

11. À chacun je fais sa part, dans la mesure où

il tend vers moi ; mais de toutes façons, ô fils de Prithâ, c’est

dans ma voie que cheminent les hommes.

12. Ceux qui recherchent le succès dans l’action

sacrifient ici-bas aux dieux ; car le succès que procurent les rites

se produit immédiatement dans le monde des hommes.

13. J’ai créé la division en quatre classes

que distinguent le guna et les devoirs qui lui sont propres. J’en

suis l’auteur ; sache pourtant que je suis inagissant, immuable.

14. Les actes ne m’atteignent pas ; en moi nul

désir du fruit des actes ; qui me connaît tel échappe aux chaînes

de l’action.

15. Ils savaient cela, les anciens, avides de

délivrance, et ils ont agi ; agis donc, toi aussi, comme ont fait

jadis les anciens.

16. Qu’est l’action ? Qu’est l’inaction ?

Les plus sages, là-dessus, s’égarent. Je t’enseignerai donc ce

qu’est l’action pour que, le sachant, tu sois libéré du mal.

17. Car il faut être au fait de l’action, au

fait de l’action dévoyée, au fait de l’inaction. Les sentiers

de l’action sont mystérieux.

18. Celui qui sait voir l’inaction dans l’action

et l’action dans l’inaction, celui-là est sage entre les hommes

; tout en agissant sans restriction, il reste fidèle au yoga.

19. Celui qui, quoi qu’il fasse, n’obéit

jamais au désir ni à un calcul d’espérance, les gens sensés le

considèrent comme un sage dont les actions sont brûlées au feu de

là connaissance.

20. Indifférent au fruit de l’action, toujours

satisfait, libre de toute attache, si affairé qu’il puisse être,

en réalité il n’agit pas.

21. Sans désir, l’esprit dompté, ayant renoncé

à rien posséder, n’accomplissant que matériellement les actes,

il ne contracte aucune souillure.

22. Satisfait de ce que le hasard lui apporte,

également supérieur à toutes les perceptions, libre de tout

égoïsme, indifférent au succès ou à l’insuccès, même en

agissant il n’est point lié.

23. Pour qui, affranchi de tout attachement,

délivré, la pensée solidement assise dans la vérité, s’emploie

aux œuvres du sacrifice, toute activité se dissout en néant.

24. L’instrument du sacrifice est Brahman ;

l’offrande est Brahman ; c’est par Brahman qu’est faite

l’oblation dans le feu qui, lui-même, est Brahman. Il ne peut

aller qu’en Brahman, celui qui voit ainsi Brahman dans l’acte

liturgique.

25. Des yogins, plusieurs n’envisagent comme

objet du sacrifice que les dieux ; d’aucuns, par le sacrifice même,

sacrifient à Brahman, identique au feu.

26. D’autres sacrifient l’ouïe et tous les

sens dans le feu du renoncement ; d’autres les objets sensibles,

son, etc., dans les feux des sens.

27. D’autres sacrifient toutes les opérations

des sens et toutes les opérations du souffle vital dans le feu du

yoga, du renoncement intérieur, allumé par la connaissance.

28. Des ascètes aux observances rigoureuses, les

uns pratiquent le sacrifice de la pauvreté ou le sacrifice de

l’austérité, d’autres le sacrifice du yoga, d’autres encore

le sacrifice de l’étude et de la science.

29. D’aucuns sacrifient le souffle expiré dans

le souffle inspiré, d’autres le souffle inspiré dans le souffle

expiré, interrompant le cours de l’un et de l’autre et appliqués

uniquement à l’exercice des souffles.

30. D’autres, restreignant leur nourriture,

sacrifient les souffles dans les souffles. Et tous ils ont la notion

vraie du sacrifice et, par le sacrifice, effacent leurs souillures.

31. Ceux qui se nourrissent de cette ambroisie que

sont les restes du sacrifice vont au Brahman éternel. À qui ne

sacrifie pas, ce monde ne saurait appartenir ; combien moins encore

l’autre monde, ô le meilleur des Kurus ?

32. Ainsi sont de bien des sortes les sacrifices

destinés à la bouche de Brahman. Mais tous impliquent action. Si tu

entends cela, tu atteindras la délivrance.

33. Supérieur à tout sacrifice matériel est le sacrifice en

esprit, ô héros terrible. En la connaissance se résolvent, ô fils

de Pṛithâ, tous les actes du sacrifice.

34. Acquiers-la à force de soumission[2],

d’application studieuse, de services respectueux ; tu la recevras

des maîtres de la connaissance qui savent la vérité.

35. Quand tu la posséderas, ô Pâṇḍava, tu

ne tomberas plus, comme tu as fait, dans l’erreur ; par elle, tu

verras tous les êtres sans exception en toi-même, puis en moi.

36. Et aussi, fusses-tu de tous les pécheurs le

plus grand, porté par la connaissance comme par un vaisseau, tu

traverseras tout l’océan du mal.

37. Un feu flambant réduit le bois en cendres, ô

Arjuna ; ainsi le feu de la connaissance réduit en cendres tous les

actes.

38. Rien, ici-bas, ne purifie comme la

connaissance ; de lui-même, avec le temps, l’adepte parfait du

yoga la découvre en soi.

39. Le croyant acquiert la connaissance, qui,

uniquement tendu vers elle, a dompté ses sens ; maître de la

connaissance, il atteint bientôt le repos suprême.

40. Il est perdu celui qui, n’ayant ni la

connaissance ni la foi, est livré au doute ; ni ce monde ni l’autre,

ni le bonheur n’est le lot de l’homme livré au doute.

41. Celui qui par le yoga s’est libéré de

l’action, qui par la connaissance a tranché le doute, cet homme,

maître de soi, ô Dhanañjaya, les actes ne sauraient l’enchaîner.

42.

Tranche donc, armé de la vérité, ce doute né de l’ignorance que

tu portes au cœur ; élève-toi au yoga ; ô Bhârata, redresse-toi

!

[1] Le Soleil ou un héros dérivé de lui.

[2] À l’égard du maître, du « guru ».

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 5 : Le

renoncement

ARJUNA dit :

1. Tu loues, ô Kṛishṇa, le renoncement qui

supprime l’action et, en même temps, tu loues le yoga qui est

effort ; des deux lequel enfin est le meilleur ? Dis-le moi

nettement.

BHAGAVAT dit :

2. Renoncement et yoga, l’un et l’autre mènent

au salut ; entre les deux, cependant, la pratique du yoga vaut mieux

que le renoncement à l’action.

3. Il faut reconnaître pour parfaitement détaché celui qui ne hait

ni ne désire ; insensible aux perceptions de toute nature, ô

guerrier aux grands bras, il s’affranchit aisément de tout lien.

4. Seuls les esprits bornés opposent sâṃkhya

et yoga, mais non les sages[1]. Qui est vraiment maître de l’un

est assuré du fruit des deux.

5. Le but que touchent les adeptes du sâṃkhya

est également atteint par ceux du yoga. Sâṃkhya et yoga ne sont

qu’un ; qui reconnaît cela, voit juste.

6. Mais, en dehors du yoga, le détachement, ô

guerrier aux grands bras, est malaisé à obtenir ; voué au yoga,

l’ascète rapidement atteint Brahman.

7. Celui qui, voué au yoga, est pur, maître de

soi, tient ses sens soumis, pour qui son âme se confond avec l’âme

de tous les êtres, même s’il agit, n’est pas souillé.

8. L’adepte du yoga est fondé, en vérité, à

estimer qu’il n’agit pas. Qu’il voie, qu’il entende, qu’il

touche, qu’il sente, qu’il mange, qu’il marche, qu’il dorme,

qu’il respire,

9. Qu’il parle, qu’il lâche ou qu’il appréhende, qu’il

ouvre ou ferme les yeux : tout cela, ce sont pour lui les sens

réagissant au contact des objets sensibles.

10. Celui qui, fondant en Brahman[2] tous les actes, agit en

plein détachement, le péché ne s’attache pas à lui plus que

l’eau à la feuille du lotus.

11. Le corps, le sens interne[3], l’esprit, les

sens mêmes ainsi parfaitement dégagés, les yogins, agissant en

dehors de tout attachement, travaillent à leur purification

intérieure.

12. Celui qui pratique le yoga s’affranchit du fruit des actes et

atteint la paix stable ; celui qui ne le pratique pas, attaché au

fruit sous la poussée du désir, demeure lié.

13. Libérée en esprit de tous actes, l’âme est heureuse,

maîtresse dans sa forteresse aux neuf portes[4], n’agissant ni ne

provoquant l’action.

14. Ni l’activité, ni les actes ne procèdent

du Seigneur du monde, ni le lien qui attache le fruit aux actes ;

cela, c’est le domaine de la nature individuelle[5].

15. Ni péché, ni bonne œuvre n’atteint le Seigneur ; mais

l’ignorance voile la vérité ; d’où l’erreur des créatures.

16. Pour ceux en qui cette ignorance est détruite

par la connaissance de l’âtman[6], la science révèle, claire

comme le soleil, cette Entité suprême.

17. L’esprit plein d’elle, identifiés à

elle, appuyés sur elle, réfugiés en elle, ceux qui, par la

connaissance, ont effacé leurs fautes, s’affranchissent de

nouveaux retours.

18. Le brâhmane le plus savant et le plus

vertueux, un bœuf ou un éléphant, un chien ou un, mangeur de

chien, c’est tout un aux yeux du sage.

19. C’en est fait de tout retour en ce monde

pour ceux dont l’esprit est fixé dans l’impassibilité parfaite

; Brahman est sans tache, impassible ; ils sont donc fixés en

Brahman.

20. Le plaisir ne le réjouit pas plus que la

souffrance ne l’afflige ; il a l’âme toujours égalé, jamais

troublée, celui qui connaît Brahman, qui est fixé en Brahman.

21. Insensible aux impressions du dehors, c’est

en soi qu’il trouve le bonheur ; intimement uni à Brahman, il

goûte un bonheur indestructible.

22. C’est que les jouissances que donnent les

sensations ne sont qu’une source de souffrance, elles sont

fugitives, ô fils de Kuntî. Le sage n’y cherche pas de joie.

23. Celui qui, ici-bas, n’étant pas encore

libéré du corps, est capable de résister aux mouvements que

provoque le désir ou la colère, celui-là est un homme intérieur,

c’est un homme heureux.

24. Celui qui ne trouve de bonheur, de joie, de

lumière qu’au dedans, le yôgin identifié avec Brahman atteint la

paix en Brahman.

25. Ils conquièrent la paix en Brahman les rishis

purifiés de toute souillure, qui, ayant terrassé le doute, se sont

domptés eux-mêmes et ne se passionnent que pour le bien de tous les

êtres.

26. Les ascètes qui, l’esprit dompté, libres

de désir et d’aversion, se connaissent eux-mêmes, ont devant eux

la paix en Brahman.

27. Celui qui se ferme aux sensations du dehors,

qui ramène tout son pouvoir visuel entre ses sourcils, qui maintient

en équilibre les deux souffles, respiration et inspiration, auxquels

le nez livre passage,

28. Le sage qui, dompté dans ses sens, dans sa

conscience et dans sa pensée, uniquement tendu vers la délivrance,

est toujours libre de désir, de crainte ou de colère, celui-là

vraiment est affranchi.

29. Me

reconnaissant pour l’objet du sacrifice et de l’ascèse, pour le

Seigneur souverain de l’univers, l’ami de tous les êtres, il

atteint le repos.

[1] Sans

entrer ici dans des détails qui seraient hors de place je ne puis me

défendre de souligner combien ce vers condamne l’interprétation

par laquelle on a, de divers passages analogues, prétendu conclure

que « sâṃkhya » et « yoga » seraient ici deux systèmes

fondus dans une même orientation spéculative. Rien de pareil ; ce

sont deux voies, l’une intellectuelle, l’autre pratique, donc

parfaitement distinctes, mais qui sont données comme convergeant

vers un but commun, la délivrance ou le salut.

[2] C’est-à-dire

pour qui les actes n’ont rien de personnel, mais, du fait de son

détachement parfait, retombent dans l’indétermination de

l’universel Brahman.

[3] Le

manas est conçu comme un organe central de perception qui se

superpose aux cinq sens.

[4] Le

corps avec ses neuf ouvertures, les yeux, etc.

[5] Donc

de la « prakṛiti », n’étant pas du « purusha ».

[6] L’âme, soit individuelle soit universelle.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 6 : La

contemplation

BHAGAVAT dit :

1. Celui qui, sans se soucier du fruit des actes,

accomplit les actes prescrits, c’est celui-là, non celui qui

néglige le feu sacré et les rites, qui est vraiment un détaché,

un yogin.

2. Ce qu’on appelle renoncement n’est,

sache-le bien, ô Pândava, rien autre que le yoga ; car on ne peut

être un yogin sans avoir renoncé au désir.

3. Pour s’élever au yoga, l’action est l’arme

du sage ; c’est l’inaction quand il s’est élevé au yoga.

4. Car c’est lorsqu’il n’a plus

d’attachement ni aux objets des sens, ni aux actes, que, affranchi

de tout désir, il s’est élevé au yoga.

5. C’est par soi-même que l’on se sauve, que

l’on échappe à la perdition ; l’homme est à lui-même son ami,

à lui-même son ennemi.

6. Il est à lui-même son ami celui qui s’est

vaincu lui-même ; quant à celui qui n’est pas maître de soi, il

est à lui-même comme un ennemi.

7. Celui qui s’est vaincu, qui est dans le

calme, celui-là demeure parfaitement recueilli, dans le chaud comme

dans le froid, dans le plaisir comme dans la douleur, voire dans

l’honneur comme dans le mépris.

8. Celui qui fait sa joie de la vérité et de la

science, qui est concentré, maître de ses sens, de ce yogin qui ne

fait de l’or plus de cas que d’une pierre ou d’une motte de

terre, on dit qu’il est parvenu au yoga.

9. Honneur à celui qui considère du même œil

compagnons et amis, ennemis ou indifférents, inconnus, gens

haïssables ou parents, hommes vertueux ou pécheurs.

10. Que le yogin toujours se gouverne lui-même, retiré, solitaire,

l’esprit dompté, sans désir, sans bien.

11. Dans un endroit pur qu’il se dresse un siège

solide, ni trop haut ni trop bas, couvert d’étoffe, d’une peau

et de kuça[1].

12. Assis sur ce siège, l’esprit concentré,

ayant enrayé toute activité delà pensée et des sens, qu’il

exerce le yoga pour se purifier.

13. Impassible, tenant le corps, la tête et le

cou droits et immobiles, qu’il fixe son regard sur l’extrémité

de son nez sans le laisser errer ailleurs.

14. Parfaitement calme, libre de crainte, fidèle

à la chasteté, la pensée maîtrisée, l’esprit plein de moi,

qu’il demeure concentré, tendu vers moi.

15. Le yogin à l’intelligence domptée, qui

toujours s’exerce de la sorte, atteint le repos, la paix suprême

qui a son siège en moi.

16. Pas de yoga, ô Arjuna, pour qui abuse de la

nourriture, non plus que pour celui qui s’en prive complètement,

pour qui veut trop dormir non plus que pour qui prétend ne dormir

jamais.

17. L’effort qui mesure les aliments et

l’exercice, qui, dans l’action, mesure le mouvement, qui mesure

le sommeil et la veille, voilà ce qui constitue le yoga destructeur

de la souffrance.

18. Quand l’esprit discipliné se replie

uniquement sur lui-même, alors, on dit que l’homme, libéré de

tous les désirs, a atteint le yoga.

19. Une lampe à l’abri du vent dresse sa flamme

immobile ; c’est l’image consacrée du yogin qui, l’esprit

maîtrisé, parvient à se concentrer en soi.

20. Quand la pensée s’arrête suspendue par la

pratique du yoga, quand, découvrant par soi-même l’âtman

(l’âme), l’homme trouve sa satisfaction en soi ;

21. Quand il connaît ce bonheur infini qui,

n’étant accessible qu’à l’esprit, dépasse les sens, et au

sein duquel il ne peut plus s’écarter de la vérité,

22. Dont la possession fait apparaître

insignifiant tout autre bien, que ne peut atteindre aucune disgrâce,

si cruelle qu’elle soit ;

23. C’est cette libération de la souffrance

qu’on appelle yoga. Ce yoga, il le faut résolument poursuivre

d’une volonté que rien ne décourage.

24. Il faut s’affranchir pleinement de toutes

les passions, filles du désir ; il faut dominer complètement par

l’esprit la troupe des sens ;

25. Puis, peu à peu, l’esprit soutenu par une

volonté ferme, glisser dans le calme et, s’enfermant en soi, ne

plus penser.

26. Toutes les fois que l’esprit, remuant,

mobile, prétend s’extérioriser, chaque fois il faut le réfréner

et le ramener en soi à la soumission.

27. Un bonheur parfait pénètre le yogin qui a

l’esprit pacifié, qui, la passion calmée, sans tache, s’identifie

à Brahman.

28. Le yogin, affranchi de souillure, qui toujours

se gouverne ainsi, atteint aisément le bonheur infini qu’est

l’union en Brahman.

29. Il découvre l’âtman (l’âme) dans tous

les êtres et tous les êtres en l’âtman, l’homme gouverné par

le yoga qui reconnaît l’identité de tout.

30. Celui qui me voit en tout et qui voit tout en

moi ne se sépare jamais de moi, et jamais je ne me sépare de lui.

31. Celui qui, réalisant l’unité, m’adore

dans tous les êtres, ce yogin, où qu’il se meuve, demeure en moi.

32. Celui, ô Arjuna, qui, à l’image de l’unité

en l’âtman, voit que tout est identique, plaisir ou souffrance,

celui-là est réputé yogin parfait.

ARJUNA dit :

33. Ce yoga, ô vainqueur de Madhu, que tu définis

par l’impassibilité parfaite[2], j’ai peine à comprendre, étant

donné notre mobilité, comment il se peut asseoir fermement ;

34. Car l’esprit, ô Krishna, est mobile,

impérieux, violent, tenace ; autant que le vent, il est difficile à

enchaîner.

BHAGAVAT dit :

35. Assurément, ô guerrier aux grands bras,

l’esprit est mobile et malaisé à enchaîner ; cependant, ô fils

de Kuntî, on le peut réduire à force d’application et de

détachement.

36. Le yoga, je l’avoue, est d’accès

difficile pour qui n’a pas l’âme domptée ; mais celui dont

l’âme est maîtrisée et qui se donne de la peine, y peut parvenir

par des efforts bien conduits.

ARJUNA dit :

37. Celui qui ne parvient pas à l’ascèse, qui,

encore que possédant la foi, ne s’élève pas jusqu’au yoga, à

défaut de la perfection du yoga, quel but atteint-il, ô Krishna ?

38. Est-ce que, manquant également tous ses

objets, il ne se perd pas, ô guerrier aux grands bras — tel un

nuage qui se déchire — égaré sans point d’appui à la

recherche de Brahman ?

39. Dissipe clairement pour moi cette incertitude,

ô Kṛishṇa ; seul tu le peux.

BHAGAVAT dit :

40. Ô fils de Pṛithâ, celui que tu dis ne se

perd ni dans ce monde, ni dans l’autre ; qui fait le bien, ô mon

frère, ne saurait aller à sa perte.

41. Cet homme qui a manqué le yoga, élevé au

séjour des gens de bien, y demeure des années infinies, puis il

renaît de parents purs et fortunés ;

42. Ou, mieux encore, il revit dans une famille de

sages yogins ; car une pareille naissance est la plus rare à obtenir

en ce monde.

43. Là, ô rejeton de Kuntî, il retrouve l’état

d’esprit où il s’était élevé dans cette existence antérieure,

et avec un zèle redoublé il s’efforce vers la perfection.

44. Même à son insu, la vertu de son application

d’autrefois le soutient ; il conçoit le désir de s’initier au

yoga et dépasse la sagesse scripturaire.

45. Or le yogin, purifié de ses fautes, qui

s’efforce avec zèle, se perfectionnant à travers de nombreuses

naissances, finit par atteindre le but suprême.

46. Le yoga est supérieur à l’ascèse,

supérieur même à la science ; le yoga est supérieur aux œuvres

du sacrifice ; deviens donc un yogin, ô Arjuna.

47.

Mais, de tous les yogins, celui qui, l’âme unie à moi, m’aime

dans une foi profonde, c’est lui qui est, à mes yeux, le yogin

parfait.

[1] Une

herbe spécialement affectée à différents usages liturgiques.

[2] Pour bien comprendre la liaison avec ce qui précède, il faut se souvenir que, dans ce passage, « l’identité » qu’exprime le mot sama enferme un double aspect : il s’agit à la fois de l’identité métaphysique de tout dans l’être universel et de l’identité de toutes choses, plaisir, souffrance, etc., au regard de l’homme également détaché de tout. Sâmya que je traduis par impassibilité embrasse ainsi à la fois et la notion théorique du monisme et l’indifférence absolue du sage que rien ne peut toucher.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 7 : Les

précisions de la connaissance

BHAGAVAT dit :

1. Écoute maintenant, ô fils de Pṛithâ,

comment, t’appliquant au yoga, la pensée attachée à moi, réfugié

en moi, tu me connaîtras entièrement et sans nuage.

2. Sans réserve, je te communiquerai et te

rendrai claire cette vérité qui, connue, ne laisse plus rien à

apprendre ici-bas.

3. Entre des milliers d’hommes, c’est à peine si l’un ou

l’autre s’efforce vers la perfection et parmi ces parfaits, à

peine si l’un ou l’autre me connaît en vérité.

4. Terre, eau, feu, vent, éther, sens interne,

esprit, individualité, telles sont les huit manifestations diverses

de ma nature sensible[1].

5. Cela c’est ma nature inférieure ; mais sache que j’en ai une

autre, transcendante, qui est âme vivante, ô guerrier aux grands

bras, et qui est le support de cet univers.

6. La première est la matrice de tous les êtres,

je suis, moi[2], l’origine et la fin de l’univers tout entier.

7. Il n’est rien au-dessus de moi, ô héros ;

je suis la trame sur laquelle le tout est tissé, tels les rangs de

perles sur un fil.

8. Dans l’eau je suis le goût, ô fils de

Kuntî, la lumière dans la lune et dans le soleil, la syllabe oṃ

dans tous les vedas, le son dans l’espace, la virilité dans les

hommes.

9. Je suis dans la terre le parfum, la splendeur

dans l’astre du jour, la vie dans tous les êtres, l’ascèse dans

les ascètes.

10. Sache, ô fils de Pṛithâ, que je suis le

germé éternel de tous les êtres ; je suis la pensée des êtres

pensants, la grandeur des grands.

11. Je suis la force, affranchie de désir et de passion, des forts ;

dans les êtres vivants je suis, ô héros des Bhâratas, l’amour

permis.

12. Tous les dérivés du sattva, comme du rajas

ou du tamas[3], sache bien qu’ils procèdent de moi seul ; non que

je sois en eux ; ce sont eux qui sont en moi.

13. Aveuglé par ces triples produits des gunas,

tout cet univers est impuissant à me reconnaître au-dessus d’eux,

impérissable.

14. C’est que ce monde illusoire des gunas, manifestation de ma

puissance divine, est difficile à traverser ; ceux-là seuls le

franchissent qui viennent à moi.

15. Ils ne viennent pas à moi, ces pécheurs, ces

insensés, les derniers des hommes, qui, se laissant égarer par

l’illusion, tombent au niveau des esprits méchants[4].

16. De quatre sortes, ô Arjuna, sont les gens de

bien qui m’adorent : l’homme qui souffre, l’homme passionné de

savoir, l’homme qui poursuit la richesse et celui qui possède la

connaissance, ô taureau des Bhâratas.

17. De tous, le premier est celui qui, possédant

la connaissance, s’applique infatigablement et se voue à moi

uniquement ; car je suis infiniment cher à celui qui possède la

connaissance, et lui à moi.

18. Tous sont des êtres d’élite ; mais celui

qui possède la connaissance est pour moi comme moi-même. Car,

appliqué au yoga, il tend vers moi seul comme but suprême.

19. Ce n’est qu’au terme de bien des vies que

m’atteint celui qui possède la connaissance ; il est rare l’être

magnanime qui sait que Vâsudeva est tout.

20. Ceux qu’égarent des désirs divers

s’adressent à d’autres divinités ; ils obéissent chacun à sa

nature, en assumant des pratiques diverses.

21. Mais, quelque forme divine qu’un fidèle,

dans sa foi, souhaite honorer, c’est moi qui inspire en lui cette

foi inébranlable.

22. Plein de cette foi, il se rend telle divinité

propice ; il reçoit ensuite, en réalité dispensé par moi, l’objet

de ses désirs.

23. Mais éphémère est le fruit que cueillent les esprits à la

courte sagesse ; ceux qui sacrifient aux dieux vont aux dieux ; ce

sont ceux qui se vouent à moi qui viennent à moi.

24. Pour les ignorants, je ne surs qu’un dieu

invisible qui s’est manifesté[5] ; ils ne connaissent pas mon

essence transcendante, impérissable, suprême.

25. Voilé par l’illusion que produit ma

puissance, je n’apparais pas clairement à tous ; le monde égaré

ne me reconnaît pas, moi, l’éternel, l’impérissable.

26. Je connais, ô Arjuna, les êtres passés,

présents et à venir ; mais, moi, personne ne me connaît.

27. Troublés par les mouvements contraires

qu’engendrent le désir et la répulsion, ô Bhârata, tous les

êtres, en naissant, deviennent la proie de l’erreur.

28. Mais les hommes vertueux, une fois leur péché

épuisé, libérés du trouble que suscite la sensibilité en ses

mouvements contraires, se vouent à moi par un culte immuable.

29. Ceux qui s’appliquent, en se réfugiant en

moi, à s’affranchir de la vieillesse et de la mort, ceux-là

connaissent ce Brahman universel et individuel ; ils connaissent le

tout des actes liturgiques.

30.

Ceux qui reconnaissent en moi l’essence des êtres, l’essence du

divin, l’essence du sacrifice, ceux-là, l’esprit concentré, me

connaissent encore à leur dernier moment.

[1] La

« prakṛiti » présentée ici comme l’aspect sensible de l’âme

universelle avec laquelle le dieu est identifié.

[2] «

Moi » c’est-à-dire « mon essence transcendante ».

[3] Le

sativa, le rajas et le tamas qu’on transcrit en « bonté », «

passion », « ténèbres », sont les trois gunas dont il a été

souvent question. « Guna » signifie dans la langue courante qualité

: mais c’est, je pense, sur un sens très différent que s’est

échafaudée cette théorie singulière. En somme elle se résume à

imaginer que la prakṛiti se compose de ces trois éléments qui,

mélangés en proportions diverses, constituent, aux différents

stages de la nature et de la vie, tous les êtres transitoires de

tout ordre.

[4] Cf.

ci-dessous IX, 12 et plus loin, XVI, 6 sq.

[5] Dans la personne de Vâsudeva-Kṛishṇa.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 8 : Le salut en

Brahman

ARJUNA dit :

1. Qu’est-ce que ce Brahman ? et l’âme

individuelle ? Qu’est-ce que l’acte, ô suprême Seigneur ?

Qu’entends-tu s par l’essence des êtres ? par l’essence du

divin ?

2. Qui — et comment ? — ô vainqueur de Madhu,

peut, ici-bas, dans un corps mortel, contenir l’essence du

sacrifice ? Comment, à l’heure suprême, peux-tu être connu des

hommes qui ont su se discipliner ?

BHAGAVAT dit :

3. L’Impérissable est le Brahman suprême ; on

appelle âme individuelle la nature propre de chacun ; le devenir des

êtres résulte de cette offrande créatrice qui s’appelle l’acte

rituel.

4. Existence transitoire dans l’ordre des êtres,

esprit (purusha) dans l’ordre des dieux, j’incarne en ce corps, ô

le meilleur des hommes, l’essence du sacrifice.

5. Celui qui, à l’heure, de sa fin, rejette sa

guenille mortelle en pensant uniquement à moi rejoint mon être ;

là-dessus aucun doute.

6. Quelque existence que conçoive celui qui, au

terme de sa vie, se sépare du corps, c’est à cette condition

qu’il passe, ô fils de Kuntî ; toujours c’est dans cette

condition qu’il revit.

7. Pense donc à moi en tout temps et combats ;

l’esprit et la pensée fixés sur moi, c’est à moi que tu

viendras ; rien de plus certain.

8. Celui, ô fils de Pṛithâ, qui, l’esprit

concentré dans la pratique du yoga, et incapable de s’en laisser

distraire, pense le divin Purusha suprême, va à lui.

9. Celui qui se souvient du Sage primordial, du

Maître, plus ténu que l’atome ; auteur de l’univers, pour qui

aucune forme n’est imaginable, qui a l’éclat du soleil, qui

demeure par delà la ténèbre ;

10. Celui qui, au moment du grand départ, la

pensée inébranlable, concentrée dans la dévotion et dans l’effort

du yoga, sait ramener entre ses sourcils toute sa puissance vitale,

celui-là va au divin Purusha suprême.

11. Cette demeure, que les connaisseurs du veda

déclarent impérissable, où pénètrent les ascètes libérés de

la passion, en vue de laquelle on pratique la chasteté, je te la

vais décrire en raccourci.

12. Quand, fermant toutes les issues sur le

dehors, emprisonnant en soi la faculté de percevoir, retenant dans

la tête son souffle vital, on réalise la concentration du yoga ;

13. Que l’on dépouille le corps en prononçant

« om » — Brahman même en une syllabe — et en pensant à moi,

on s’élève à l’asile suprême.

14. Celui qui, sans aucune défaillance, pense

toujours à moi, pour ce yogin incessamment concentré, je suis, ô

fils de Pṛithâ, facile à obtenir.

15. Quand ils m’ont atteint, les sages, s’étant élevés à la

suprême perfection, ne sont plus soumis à la renaissance, au séjour

de souffrance et d’instabilité.

16. Tous les mondes jusqu’au ciel de Brahmâ[1], ô Arjuna,

reviennent à des existences nouvelles ; mais pour qui m’a atteint,

ô fils de Kuntî, plus de renaissance.

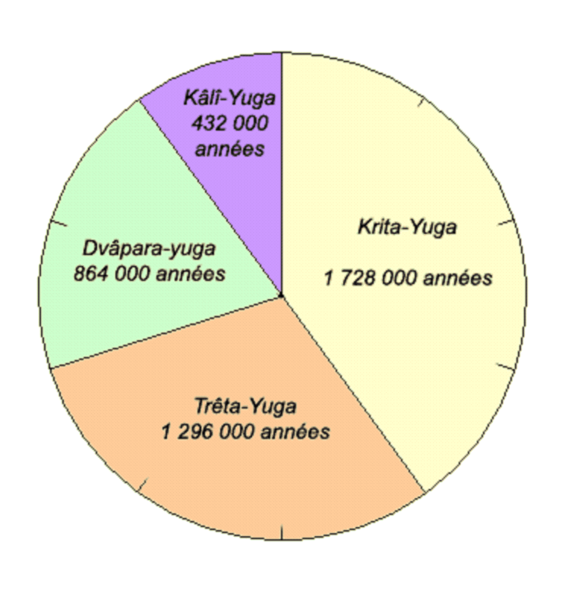

17. Ceux qui savent qu’un jour de Brahmâ dure

mille yugas[2] et mille une nuit, ces hommes connaissent

vraiment le jour et la nuit.

18. De l’indétermination sortent, au lever du

jour, toutes les réalités sensibles ; elles s’y fondent de

nouveau à la tombée de la nuit.

19. Ainsi mécaniquement, ô fils de Pṛithâ, toute la foule des

êtres, indéfiniment ramenée à I’existence, se dissout à la

tombée de la nuit, renaît au lever du jour.

20. Mais, par delà cette indétermination[3], est

une autre essence, entité indéterminée, éternelle, qui, tous, les

êtres disparaissant, elle, ne disparaît pas.

21. C’est l’« Indestructible ». C’est lui

qui est marqué comme le but suprême, celui d’où l’on ne

revient pas ; c’est là mon siège suprême.

22. C’est, ô fils de Pṛithâ, ce suprême

Purusha qu’on ne peut atteindre que par un attachement exclusif, le

Purusha qui embrasse tous les êtres, par qui a été déployé

l’univers.

23. Et maintenant, à quels moments les yogins

quittent la vie, soit sans retour, soit pour y revenir, je vais te

l’enseigner, ô Bhârata.

24. Feu, lumière, jour, quinzaine claire,

semestre ascendant du soleil vers le nord, c’est sous ces signes

lumineux que vont à Brahman les hommes qui connaissent Brahman.

25. Fumée, nuit, quinzaine sombre, semestre

descendant du soleil au sud, — sous ces signes d’ombre, le yogin

atteint la lumière de la lune pour revenir ensuite à de nouvelles

existences.

26. Ce sont les deux voies éternelles, l’une

claire, l’autre obscure, de l’univers ; par l’une il n’est

pas de retour, par l’autre on revient en arrière.

27. Les yogins les connaissent ces deux sentiers,

et aucun d’eux ne s’égare, ô fils de Pṛithâ ; sois donc, ô

Arjuna, en tout temps appliqué au yoga.

28. Le

mérite qui est assigné à l’étude du veda, au sacrifice, à

l’ascèse, à l’aumône, le yogin qui sait tout cela, le dépasse

; il s’élève au lieu suprême, au lieu des origines.

[1] Brahmâ,

masculin, le dieu Brahmâ, ordinairement rapproché de Vishṇu et de

Çiva ; non pas Brahman, au neutre, l’être un.

[2] Nom

d’une vaste période cosmique.

[3] Avyakta, littéralement « l’indistinct, l’indiscriminé » ; c’est un des noms que l’on donne à la prakriti dans son état primitif et, en quelque sorte, chaotique. On voit ici avec évidence que ces notions réputées spéculatives sur l’origine des choses reposent, au moins pour une part, sur l’arrière-plan des conceptions mythiques et construisent la genèse première à l’image de l’origine quotidienne du cosmos sortant au matin de la nuit et y retombant le soir.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 9 : Le mystère

royal

BHAGAVAT dit :

1. Je te veux, à toi qui es plein de zèle, faire

entendre clairement la science la plus secrète, celle dont la

connaissance t’affranchira de tout mal.

2. C’est la science royale, le secret royal, le

moyen de sanctification le plus puissant ; elle s’impose par

l’évidence ; elle est sainte, facile à pratiquer, impérissable.

3. Les hommes qui n’ont pas foi en cette

doctrine, ô héros terrible, impuissants à m’atteindre, retombent

dans les sentiers de la transmigration et de la mort.

4. C’est moi, dénué de toute forme sensible,

qui ai déployé cet univers. Tous les êtres sont en moi et moi je

ne suis pas en eux.

5. Et, à vrai dire, les êtres ne sont pas en

moi. Admire ici ma puissance souveraine : mon être porte les

créatures, il n’est pas dans les créatures, et c’est par lui

qu’existent les créatures.

6. Comme un grand vent toujours en mouvement dans l’espace,

s’insinue partout, ainsi faut-il entendre que toutes les créatures

sont en moi.

7. Tous les êtres, ô fils de Kuntî, à la fin

du kalpa[1], rentrent dans ma prakṛiti[2] ; au commencement du

kalpa, je les rends à l’existence.

8. C’est au moyen de ma prakṛiti que je

produis et reproduis toute cette foule des êtres, mécaniquement,

par la seule poussée de la prakṛiti.

9. Et cette activité, ô Dhanañjaya, ne

m’enchaîne pas, car j’y demeure comme étranger, étant sans

aucune attache à ces œuvres.

10. C’est grâce à moi que la prakṛiti

produit toutes les créatures vivantes ou inertes ; mais je ne suis

là que spectateur ; et c’est ainsi, ô fils de Kuntî, que le

monde évolue.

11. Incorporé dans une figure humaine, les égarés

me méconnaissent ; ils ignorent mon essence suprême de souverain

Seigneur des êtres.

12. Insensés, dont les espérances, les œuvres

et la science sont également vaines et qui s’abandonnent aux

égarements propres par nature aux démons et aux esprits mauvais !

13. Mais les sages, ô fils de Pṛithâ, qui

relèvent de la nature divine, s’attachent à moi uniquement ; ils

me connaissent pour l’origine impérissable des êtres.

14. Les uns me glorifient sans cesse, et, adonnés

aux pratiques rigides, m’adorant pieusement, me servent avec une

application constante.

15. D’autres me servent en me rendant un culte

de connaissance, soit qu’ils me considèrent dans l’unité ou

dans la multiplicité infinie de mes manifestations distinctes.

16. Je suis le rite, jé suis le sacrifice, je suis l’offrande et

l’herbe rituelle ; c’est moi qui suis la prière, le beurre

clarifié ; je suis le feu ; je suis la libation.

17. De ce monde, je suis le père, la mère,

l’ordonnateur, l’ancêtre ; je suis l’objet de la science, le

purificateur, la syllabe om, le rie, le sâman, le yajus[3] ;

18. Je suis le but, le soutien, le maître, le

témoin, la demeure, le refuge, l’ami, l’origine et la fin, le

support, le réceptacle, le germe, l’impérissable.

19. Je donne la chaleur, je retiens la pluie et je la répands ; je

suis l’immortalité et la mort ; je suis, ô Ârjuna, l’être et

le non-être.

20. Les maîtres de la triple science[4] qui

en buvant le soma se purifient de leurs péchés, cherchent, en

m’honorant par des sacrifices, à gagner le ciel ; introduits dans

le monde pur du roi des dieux, ils goûtent, là-haut, les

jouissances divines des hôtes célestes.

21. Quand ils ont joui de ce monde immense du ciel

et que leurs mérites sont épuisés, ils rentrent dans le monde des

mortels ; ainsi vont et viennent ceux qui, livrés au désir, vivent

sous la loi de la triple science.

22. Quant aux hommes qui me servent, en n’ayant

de pensée que pour moi, qui s’appliquent à une concentration

constante, je leur dispense la félicité.

23. Ceux-là même qui, attachés à d’autres

divinités, sacrifient avec foi, en réalité, ô fils de Kuntî,

c’est à moi qu’implicitement ils sacrifient.

24. Car c’est moi qui suis réellement l’objet

et le maître de tous les sacrifices, mais ils ne me connaissent pas

tel que je suis ; et c’est pourquoi ils retombent dans la vie.

25. Ceux qui servent les dieux vont aux dieux, aux

mânes ceux qui servent les mânes, aux démons ceux qui servent les

démons ; ainsi viennent à moi ceux qui m’offrent leurs

sacrifices.

26. Que l’on me présente avec dévotion fût-ce

une feuille, une fleur, un fruit, un peu d’eau, je jouis de

l’offrande pieuse du serviteur au cœur zélé.

27. Actions et repas, libations, aumônes,

pénitences, offre-moi tout, ô fils de Kuntî.

28. Par là tu te libéreras des chaînes de

l’action et de ses fruits bons ou mauvais ; voué au détachement

et au yoga, affranchi, tu viendras à moi.

29. Entre toutes les créatures, je ne fais nulle

différence, aucune ne m’est en haine, aucune ne m’est chère ;

mais ceux qui s’attachent à moi avec dévotion, ceux-là sont en

moi et moi en eux.

30. Même un grand criminel, s’il m’adore sans

partage, doit être considéré comme un juste ; car sa croyance est

vraie.

31. Vite il devient irréprochable et atteint la

paix éternelle. Entends-le bien, ô fils de Kuntî, jamais mon

serviteur ne se perd.

32. Ceux, ô fils de Pṛithâ, qui prennent en

moi leur refuge, fussent-ils de la pire origine, femmes, vaiçyas ou

çûdras, ceux-là même atteignent le but suprême ;

33. Combien plus les brâhmanes purs et les

rois-ṛishis qui se donnent à moi. Tombé dans ce monde éphémère

et misérable, sois mon serviteur.

34.

Tourne vers moi ta pensée, donne-toi à moi, offre-moi tes

sacrifices, adore-moi ; en te gouvernant ainsi, uniquement occupé de

moi, tu viendras à moi.

[1] Période cosmique.

[2] La prakṛiti, on l’a vu, c’est le monde sensible et vivant ; elle est conçue, dans le syncrétisme qui prévaut ici, comme une sorte d’extériorisation de l’âme universelle avec laquelle est identifié le Dieu.

[3] C’est-à-dire le verbe même de chacun des Vedas, Ṛigveda, Sâmaveda et Yajurveda.

[4] Des trois vedas. — Le soma est la plante sacrée que l’on pressure dans les sacrifices.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 10 : Les

manifestations

BHAGAVAT dit :

1. Écoute encore, ô guerrier aux grands bras, ma

parole suprême, et réjouis-toi d’un enseignement que je te

communique pour ton bien.

2. Ni les dieux, ni les grands ṛishis ne

connaissent ma naissance ; car je suis moi-même l’origine unique

des dieux et des grands ṛishis.

3. Celui qui me connaît pour souverain du monde,

éternel, sans commencement, celui-là, maître entre les mortels de

la vérité, est affranchi de tout péché.

4. Intelligence, connaissance, fermeté d’esprit,

patience, sincérité, maîtrise de soi, paix, plaisir et souffrance,

naissance et destruction, crainte et courage,

5. Douceur, égalité d’âme, contentement, pénitence, aumône,

honneur et déshonneur, tous les modes divers de l’existence

procèdent de moi seul.

6. Les sept grands ṛishis du commencement et les

quatre manus[1] procèdent de moi ; ils sont mes fils spirituels

de qui sont issues dans le monde toutes les créatures.

7. Celui qui connaît en vérité, mon expansion

et ma puissance, celui-là est, de toute certitude, en possession du

yoga inébranlable.

8. Je suis l’origine de tout ; de moi tout

procède ; c’est dans cette conviction que s’attachent à moi les

sages à la pensée profonde.

9. L’esprit en moi, toute leur vie suspendue à

moi, s’éclairant les uns les autres et proclamant sans cesse mes

louanges, ils sont comblés, ils débordent de joie.

10. À ces hommes constamment recueillis, qui

s’attachent à moi avec délices, je communique la force d’esprit

par laquelle ils s’élèvent à moi.

11. Pour eux, par grâce, me manifestant dans ma

vraie nature, je dissipe les ténèbres de l’ignorance à

l’éclatante lumière de la vérité.

ARJUNA dit :

12. Tu es le Brahman suprême, le refuge suprême,

le suprême purificateur. Le divin Esprit (purusha) éternel, le

premier des dieux, l’être sans commencement, omniprésent :

13. Ainsi te nomment tous les ṛishis et Nârada,

le ṛishi divin, Asita Dévala, Vyâsa ; ainsi toi-même tu te

révèles à moi.

14. C’est sur ta parole, ô Keçava, que je

tiens tout cela pour vrai, car les dieux ni les démons ne savent, ô

Bhagavat, comment tu te manifestes.

15. Toi seul tu te connais toi-même, ô suprême

Purusha, auteur des êtres, souverain des êtres, dieu des dieux,

seigneur du monde !

16. Daigne exposer sans réserve tes

manifestations divines, ces manifestations par lesquelles tu pénètres

incessamment tous les mondes.

17. Comment, ô maître du yoga, même à méditer

sur toi sans trêve, saurais-je dans quelles formes de l’être je

dois te reconnaître, ô Bhagavat ?

18. Parle encore ; expose-moi en détail, ô

Janârdana, ta puissance et ta manifestation ; je ne puis me

rassasier de l’ambroisie de ta parole.

BHAGAVAT dit :

19. Je t’énumérerai donc, ô le meilleur des

Kurus, mes manifestations divines, mais en raccourci, car le détail

en serait sans fin.

20. Je suis, ô Guḍâkeça, l’âme qui a son

siège dans tous les êtres : de tous les êtres, je suis le

commencement, le milieu et la fin.

21. Entre les Adityas, je suis Vishṇu, entre les

astres, le soleil radieux ; je suis Marîci entre les Maruts, la lune

entre les constellations.

22. Des vedas je suis le sâman et Vâsava parmi les dieux, parmi les

sens, je suis le sens interne et entre les êtres l’esprit ;

23. Des Rudras[2] je suis Çaṃkara, entre

les Yakshas et les Rakshas le dieu des richesses ; des Vasus je suis

le feu, et des sommets le Meru ;

24. Sache, ô fils de Pṛithâ, que je suis le

chef des prêtres domestiques, Bṛihaspati, entre, les chefs d’armée

Skanda, entre les eaux l’Océan ;

25. Des grands ṛishis, je suis Bhṛigu et,

entre les sons, la syllabe unique oṃ, dans le sacrifice la prière,

entre les montagnes l’Himâlaya ;

26. L’açvattha entre tous les arbres et Nârada entre les rishis

divins ; Čitraratha entre les Gandharvas et, entre les saints,

l’ascète Kapila.

27. Sache que, entre les chevaux, je suis

Uččaiḥçravas né avec l’ambroisie, Airâvata[3] entre les

éléphants et, parmi les hommes, le roi.

28. Des armes je suis la foudre, des vaches la vache qui comble tous

les vœux. Je suis l’Amour, le dieu de la génération. Entre les

serpents, je suis Vâsuki.

29. Je suis Ananta parmi les Nâgas, Varuṇa parmi les habitants des

eaux. Parmi les Mânes, je suis Aryaman et Yama[4] parmi les

potentats.

30. Je suis Prahlâda entre les démons et Kâla

(le Temps) entre tout ce qui se compte[5], le lion parmi les animaux

et, parmi les oiseaux, le fils de Vinatâ.

31. Je suis le vent entre tout ce qui purifie,

Râma entre les guerriers, entre les poissons le Makara, entre les

fleuves le Gange.

32. Des créations, ô Arjuna, je suis le

commencement et la fin, le milieu aussi ; des sciences la

connaissance de l’âtman ; entre les thèses contraires la vérité.

33. Des lettres, je suis l’a, je suis le premier

parmi les composés ; c’est moi qui suis le temps infini, moi le

créateur au visage innombrable.

34. Je suis la mort qui

emporte tout et la naissance de ceux qui doivent venir à la vie ;

parmi les génies féminins, je suis la Gloire, la Fortune et la

Parole, la Mémoire, la Sagesse, la Fermeté, la Patience.

35. Entre les sâmans[6] je suis le

Bṛihatsâman et entre les ričs la Gâyatrî ; entre les mois

Mârgaçîrsha, entre les saisons le printemps.

36. Entre tout ce qui trompe, je suis le jeu, je

suis la splendeur de ce qui brille, je suis la victoire, la

certitude, je suis la vertu des gens vertueux.

37. Entre les Vṛishṇis je suis Vâsudeva et

entre les Pâṇḍavas Arjuna ; des ascètes je suis Vyâsa, des

sages le sage Uçanas.

38. Je suis la force des dominateurs, la politique

des conquérants, je suis le silence des mystères et la science des

savants.

39. Le germe de tous les êtres, ô Arjuna, c’est

moi ; il n’est pas un être animé ou inanimé qui puisse être

sans moi.

40. Innombrables, ô héros, sont mes

manifestations divines ; cette énumération n’est qu’une manière

d’exemple.

41. Entends que toute manifestation, toute vie,

toute beauté et toute énergie a pour origine une parcelle de ma

puissance.

42.

Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail ? Un mot suffit : d’une

seule parcelle de moi je porte éternellement tout cet univers.

[1] Personnages

de la cosmogonie légendaire.

[2] Rudras,

Yakshas, Rakshas, Vasus, catégories diverses de génies, dieux ou

démons. De même plus bas les Gandharvas, les Nâgas, etc.

[3] Uččaiḥçravas

est un cheval mythique qui sort du barattement de l’océan ;

Airâvata, l’éléphant qui sert de monture au dieu Indra.

[4] Le

dieu des morts, avec un jeu étymologique sur saṃ-yam.

[5] Par

jeu de mots sur le thème kal, origine de Kâla, « le temps ».

[6] Formules du Sâmaveda.

La Bhagavad Gîtâ – chapitre 11 : La vision de

l’Être innombrable

ARJUNA dit :

1. Le suprême mystère que pour mon bien tu m’as

communiqué, la doctrine de l’âtman, a banni de moi toute erreur.

2. De ta bouche, ô héros aux yeux de lotus, j’ai

appris en détail l’origine et la fin des êtres et ta grandeur

impérissable.

3. Il en est comme tu l’as dit en t’affirmant

toi-même le dieu souverain. Je désire, ô suprême Purusha, te voir

dans ta forme divine.

4. Situ estimes, ô maître, que je la puisse

contempler, ô dieu du yoga, montre-toi à moi comme l’Impérissable.

BHAGAVAT dit :