Ouvriers,

C’est un fait très remarquable que la misère des masses travailleuses n’a pas diminué de 1848 à 1864, et pourtant cette période défie toute comparaison pour le développement de l’industrie et l’extension du commerce. En 1850, un organe modéré de la bourgeoisie anglaise, très bien informé d’ordinaire, prédisait que si l’exportation et l’importation de l’Angleterre s’élevaient de 50 %, le paupérisme tomberait à zéro.

Hélas ! le 7 avril 1864, le chancelier de l’Echiquier charmait son auditoire parlementaire en lui annonçant que le commerce anglais d’importation et d’exportation était monté en 1863 «à 443 955 000 livres sterling, somme étonnante qui surpasse presque des deux tiers le commerce de l’époque, relativement récente, de 1843».

Mais en même temps, il parlait éloquemment de la «misère». «Songez, s’écria-t-il, à ceux qui vivent sur le bord de cet horrible état», aux «salaires qui n’augmentent point», à la «vie humaine qui, dans neuf cas sur dix, n’est qu’une lutte pour l’existence.» Encore ne disait-il rien des Irlandais que remplacent graduellement les machines dans le Nord, les troupeaux de moutons dans le Sud, quoique les moutons eux-mêmes diminuent dans ce malheureux pays, moins rapidement, il est vrai, que les hommes. Il ne répétait pas ce que venaient de dévoiler, dans un accès soudain de terreur, les représentants les plus élevés des dix mille supérieurs.

Lorsque la panique des garrotteurs (Garrotteurs (garroters), bandes de brigands, dont les assauts dans les rues de Londres devinrent si nombreux au début des années 60 qu’ils provoquèrent un débat parlementaire.] atteignit un certain degré, la Chambre des Lords fit faire une enquête et un rapport sur la transportation et la servitude pénales.

La vérité fut ainsi révélée dans le volumineux Livre bleu de 1863, et il fut démontré, par des faits et chiffres officiels, que les pires des criminels condamnés, les forçats de l’Angleterre et de l’Ecosse, travaillaient beaucoup moins et étaient beaucoup mieux nourris que les travailleurs agricoles des mêmes pays. Mais ce n’est pas tout. Quand la guerre civile d’Amérique eut jeté sur le pavé les ouvriers des comtés de Lancaster et de Chester, la même Chambre des Lords envoya un médecin dans les provinces manufacturières, en le chargeant de rechercher le minimum de carbone et d’azote, administrable sous la forme la plus simple et la moins chère, qui pût suffire en moyenne «à prévenir les maladies causées par la famine».

Le docteur Smith, le médecin délégué, trouva que 28 000 grains de carbone et 1 330 grains d’azote par semaine étaient nécessaires, en moyenne, à un adulte… uniquement pour le préserver des maladies causées par la famine ; de plus, il trouva que cette quantité n’était pas fort éloignée de la maigre nourriture à laquelle l’extrême détresse venait de réduire les ouvriers cotonniers.

Mais, écoutez encore. Le même savant médecin fut, un peu plus tard, délégué de nouveau par le département médical du Conseil privé, afin d’examiner la nourriture des classes travailleuses les plus pauvres. Le Sixième rapport sur l’état dis la santé publique, publié par ordre du Parlement, dans le courant de cette année, contient le résultat de ses recherches. Qu’a découvert le docteur ? Que les tisseurs en soie, les couturières, les gantiers, les tisserands de bas, etc., ne recevaient pas toujours, en moyenne, la misérable pitance des ouvriers cotonniers, pas même la quantité de carbone et d’azote «suffisant uniquement à prévenir les maladies causées par la famine».

«En outre, nous citons textuellement le rapport, l’examen de l’état des familles agricoles a démontré que plus du cinquième d’entre elles est réduit à une quantité moins que suffisante d’aliments carboniques, et plus du tiers à une quantité moins que suffisante d’aliments azotés ; que dans trois comtés, Berkshire, Oxfordshire et Somersetshire, l’insuffisance des aliments azotés est, en moyenne, le régime local.»

«Il ne faut pas oublier, ajoute le rapport officiel, que la privation de nourriture n’est supportée qu’avec répugnance, et qu’en règle générale, le manque de nourriture suffisante n’arrive jamais que précédé de bien d’autres privations…

La propreté même est regardée comme une chose très chère et difficile, et, quand le respect de soi-même s’efforce de l’entretenir, chaque effort de la sorte est nécessairement payé par un surcroît des tortures de la faim.»

«Ce sont des réflexions d’autant plus douloureuses, qu’il ne s’agit pas ici de la misère méritée par la paresse, mais, dans tous les cas, de la détresse d’une population travailleuse. En fait, le travail qui n’assure qu’une si maigre pitance est, pour la plupart, extrêmement long.»

Le rapport dévoile ce fait étrange et même inattendu que «de toutes les parties du Royaume-Uni» (c’est-à-dire l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande) «c’est la population agricole de l’Angleterre», précisément de la partie la plus opulente, «qui est incontestablement la plus mal nourrie», mais que même les plus pauvres laboureurs des comtés de Berks, d’Oxford et de Somerset sont beaucoup mieux nourris que la plupart des ouvriers de l’Etat de Londres, travaillant à domicile.

Telles sont les données officielles publiées par ordre du Parlement, en 1864, dans le millénaire du libre-échange, au moment même où le chancelier de l’Echiquier racontait à la Chambre des Communes que «la condition des ouvriers anglais s’est améliorée, en moyenne, d’une manière si extraordinaire que nous n’en connaissons point d’exemple dans l’histoire d’aucun pays, ni d’aucun âge».

De quel son discordant ces exaltations officielles sont percées par une brève remarque du non moins officiel Rapport sur l’état de la santé publique : «La santé publique d’un pays signifie la santé de ses masses, et il est presque impossible que les masses soient bien portantes, si elles ne jouissent pas, jusqu’au plus bas de l’échelle sociale, au moins du plus modeste bien-être.»

Ebloui par le «Progrès de la Nation», le chancelier de l’Echiquier voit danser devant ses yeux les chiffres de ses statistiques.

C’est avec un accent de véritable extase qu’il s’écrie : «De 1842 à 1852, le revenu imposable du pays s’est accru de 6 % ; dans les huit années de 1853 à 1861, il s’est accru de 20 %, si l’on prend pour base 1853 ; c’est un fait si étonnant qu’il est presque incroyable !… Cette vertigineuse montée de richesses et de puissance, ajoute W. Gladstone, se limite entièrement aux classes possédantes.»

Si vous voulez savoir à quelles conditions de santé perdue, de morale flétrie et de ruine intellectuelle, cette «vertigineuse montée de richesses et de puissance, limitée entièrement aux classes possédantes», a été et est produite par les classes laborieuses, voyez la description qui est faite des ateliers de couture pour hommes et pour dames, et d’imprimeries, dans le dernier «Rapport sur l’état de la santé publique».

Comparez le «Rapport de la commission pour examiner le travail des enfants», où il est constaté, par exemple, que la classe des potiers, hommes et femmes, présente une population très dégénérée, tant sous le rapport physique que sous le rapport intellectuel ; que «les enfants infirmes deviennent ensuite des parents infirmes» ; que «la dégénération de la race en est une conséquence absolue»; que «la dégénération de la population du comté de Staffer serait beaucoup plus avancée, n’était le recrutement continuel des pays adjacents et les mariages mixtes avec des races plus robustes».

Jetez un coup d’oeil sur le Livre bleu de M. Tremenheere : Griefs et plaintes des journaliers boulangers.

Et qui n’a pas frissonné en lisant ce paradoxe des inspecteurs des fabriques, certifié par le Registrar General, d’après lequel la santé des ouvriers du comté de Lancaster s’est améliorée considérablement, quoiqu’ils soient réduits à la plus misérable nourriture, parce que le manque de coton les a chassés des fabriques cotonnières, que la mortalité infantile a diminué, parce que, enfin, il est permis aux mères de donner le sein aux nouveau-nés, au lieu du cordial de Godfrey.

Mais retournez encore une fois la médaille ! Le Tableau de l’impôt des revenus et des propriétés, présenté à la Chambre des Communes le 20 juillet 1864, nous apprend que du 5 avril 1862 au 5 avril 1863, treize personnes ont grossi les rangs de ceux dont les revenus annuels sont évalués par le collecteur des impôts à 50 000 livres sterling et au-delà, c’est-à-dire que leur nombre est monté, en une seule année, de 67 à 80.

Le même Tableau dévoile le fait curieux que 3 000 personnes à peu près partagent entre elles un revenu annuel d’environ 25 000 000 de livres sterling, plus que la somme totale distribuée annuellement entre tous les laboureurs de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Ouvrez le registre du cens de 1861, et vous trouverez que le nombre des propriétaires terriens en Angleterre et dans le Pays de Galles s’est réduit de 16 934 en 1851 à 15 066 en 1861 ; qu’ainsi la concentration de la propriété du sol s’est accrue en dix années de 11 %. Si la concentration de la propriété foncière dans les mains d’un petit nombre suit toujours le même progrès, la question agraire deviendra singulièrement simplifiée, comme elle l’était dans l’Empire romain quand Néron eut un fin sourire à la nouvelle que la moitié de la province d’Afrique était possédée par six chevaliers.

Nous nous sommes appesantis sur ces «faits si étonnants qu’ils sont presque incroyables», parce que l’Angleterre est à la tête de l’Europe commerciale et industrielle.

Rappelez-vous qu’il y a quelques mois à peine, un des fils réfugiés de Louis-Philippe félicitait publiquement le travailleur agricole anglais de la supériorité de son lot par rapport à celui, moins prospère, de ses camarades de l’autre côté de la Manche.

En vérité, si nous tenons compte de la différence des circonstances locales, nous voyons les faits anglais se reproduire sur une plus petite échelle, dans tous les pays industriels et progressifs du continent. Depuis 1848, un développement inouï de l’industrie et une expansion inimaginable des exportations et des importations ont eu lieu dans ces pays.

Partout «la montée de richesses et de puissance entièrement limitée aux classes possédantes» a été réellement «vertigineuse».

Partout, comme en Angleterre, une petite minorité de la classe ouvrière a obtenu une légère augmentation du salaire réel ; mais, dans la plupart des cas, la hausse du salaire nominal ne dénotait pas plus l’accroissement du bien-être des salariés que l’élévation du coût de l’entretien des pensionnaires, par exemple, à l’hôpital des pauvres ou dans l’asile des orphelins de la métropole, de 7 livres 7 shillings 4 pence en 1852, à 9 livres 15 sh. 8 p. en 1861, ne leur bénéficie ni n’augmente leur bien-être.

Partout les grandes masses de la classe laborieuse descendaient toujours plus bas, dans la même proportion au moins que les classes placées au-dessus d’elle montaient plus haut sur l’échelle sociale.

Dans tous les pays de l’Europe — c’est devenu actuellement une vérité incontestable pour tout esprit impartial, et déniée par ceux-là seuls dont l’intérêt consiste à promettre aux autres monts et merveilles — , ni le perfectionnement des machines, ni l’application de la science à la production, ni la découverte de nouvelles communications, ni les nouvelles colonies, ni l’émigration, ni la création de nouveaux débouchés, ni le libre-échange, ni toutes ces choses ensemble ne supprimeront la misère des classes laborieuses ; au contraire, tant qu’existera la base défectueuse d’à-présent, chaque nouveau progrès des forces productives du travail aggravera de toute nécessité les contrastes sociaux et fera davantage ressortir l’antagonisme social.

Durant cette «vertigineuse» époque de progression économique, la mort d’inanition s’est élevée à la hauteur d’une institution sociale dans la métropole britannique.

Cette époque est marquée, dans les annales du monde, par les retours accélérés, par l’étendue de plus en plus vaste et par les effets de plus en plus meurtriers de la peste sociale appelée la crise commerciale et industrielle.

Après la défaite des révolutions de 1848, toutes les associations et tous les journaux politiques des classes ouvrières furent écrasés sur le continent par la main brutale de la force ; les plus avancés parmi les fils du travail s’enfuirent désespérés outre Atlantique, aux Etats-Unis, et les rêves éphémères d’affranchissement s’évanouirent devant une époque de fièvre industrielle, de marasme moral et de réaction politique.

Dû en partie à la diplomatie anglaise qui agissait, alors comme maintenant dans un esprit de fraternelle solidarité avec le cabinet de Saint-Pétersbourg, l’échec de la classe ouvrière continentale répandit bientôt ses effets contagieux de ce côté de la Manche.

La défaite de leurs frères du continent, en faisant perdre tout courage aux ouvriers anglais, toute foi dans leur propre cause, rendait en même temps aux seigneurs terriens et aux puissances d’argent leur confiance quelque peu ébranlée. Ils retirèrent insolemment les concessions déjà annoncées.

La découverte de nouveaux terrains aurifères amena une immense émigration et creusa un vide irréparable dans les rangs du prolétariat de la Grande-Bretagne.

D’autres, parmi ses membres les plus actifs jusque-là, furent séduits par l’appât temporaire d’un travail plus abondant et de salaires plus élevés et devinrent ainsi des «briseurs de grève politiques». En vain essaya-t-on d’entretenir ou de réformer le mouvement chartiste, tous les efforts échouèrent complètement.

Dans la presse, les organes de la classe ouvrière moururent l’un après l’autre de l’apathie des masses et, en fait, jamais l’ouvrier anglais n’avait paru accepter si entièrement sa nullité politique. Si autrefois il n’y avait pas eu solidarité d’action entre la classe ouvrière de la Grande-Bretagne et celle du continent, maintenant il y a, en tout cas, entre elles, solidarité de défaite.

Cependant cette période écoulée depuis les révolutions de 1848 a eu aussi ses compensations. Nous n’indiquerons ici que deux faits très importants.

Après une lutte de trente années, soutenue avec la plus admirable persévérance, la classe ouvrière anglaise, profitant d’une brouille momentanée entre les maîtres de la terre et les maîtres de l’argent, réussit à enlever le bill de dix heures.

Les immenses bienfaits physiques, moraux et intellectuels qui en résultèrent pour les ouvriers des manufactures ont été enregistrés dans les rapports bisannuels des inspecteurs des fabriques et, de tous côtés, on se plaît maintenant à les reconnaître.

La plupart des gouvernements continentaux furent obligés d’accepter la loi anglaise dans les manufactures, sous une forme plus ou moins modifiée, et le Parlement anglais est lui-même chaque année forcé d’étendre et d’élargir le cercle de son action.

Mais à côté de son utilité pratique, il y a dans la loi certains autres caractères bien faits pour en rehausser le merveilleux succès.

Par la bouche de ses savants les plus connus, tels que le docteur Ure, le professeur Senior et autres philosophes de cette trempe, la classe moyenne avait prédit et allait répétant que toute intervention de la loi pour limiter les heures de travail devait sonner le glas de l’industrie anglaise qui, semblable au vampire, ne pouvait vivre que de sang, et du sang des enfants, par-dessus le marché.

Jadis, le meurtre d’un enfant était un rite mystérieux de la religion de Moloch, mais on ne le pratiquait qu’en des occasions très solennelles, une fois par an peut-être, et encore Moloch n’avait-il pas de penchant exclusif pour les enfants du pauvre.

Ce qui dans cette question de la limitation légale des heures de travail, donnait au conflit un véritable caractère d’acharnement et de fureur, c’est que, sans parler de l’avarice en émoi, il s’agissait là de la grande querelle entre le jeu aveugle de l’offre et de la demande, qui est toute l’économie politique de la classe bourgeoise, et la production sociale contrôlée et régie par la prévoyance sociale, qui constitue l’économie politique de la classe ouvrière.

Le bill des dix heures ne fut donc pas seulement un important succès pratique ; ce fut aussi le triomphe d’un principe; pour la première fois, au grand jour, l’économie politique de la bourgeoisie avait été battue par l’économie politique de la classe ouvrière.

Mais il était réservé à l’économie politique du travail de remporter bientôt un triomphe plus complet encore sur l’économie politique de la propriété.

Nous voulons parler du mouvement coopératif et surtout des manufactures coopératives créées par l’initiative isolée de quelques «bras» [Hands, mot-à-mot « mains », signifie également ouvriers] entreprenants.

La valeur de ces grandes expériences sociales ne saurait être surfaite.

Elles ont montré par des faits, non plus par de simples arguments, que la production sur une grande échelle et au niveau des exigences de la science moderne pouvait se passer d’une classe de patrons employant une classe de salariés; elles ont montré qu’il n’était pas nécessaire pour le succès de la production que l’instrument de travail fût monopolisé et servît d’instrument de domination et d’extorsion contre le travailleur lui-même; elles ont montré que comme le travail esclave, comme le travail serf, le travail salarié n’était qu’une forme transitoire et inférieure, destinée à disparaître devant le travail associé exécuté avec entrain, dans la joie et le bon vouloir.

En Angleterre, c’est Robert Owen qui jeta les germes du système coopératif ; les entreprises des ouvriers, tentées sur le continent, ne furent en fait que la réalisation pratique des théories non découvertes, mais hautement proclamées en 1848.

En même temps, l’expérience de cette période (1848-1864) a prouvé jusqu’à l’évidence que, si excellent qu’il fût en principe, si utile qu’il se montrât dans l’application, le travail coopératif, limité étroitement aux efforts accidentels et particuliers des ouvriers, ne pourra jamais arrêter le développement, en proportion géométrique, du monopole, ni affranchir les masses, ni même alléger un tant soit peu le fardeau de leurs misères.

C’est peut-être précisément le motif qui a décidé de grands seigneurs bien intentionnés, des hâbleurs-philanthropes bourgeois et même des économistes pointus à accabler tout à coup d’éloges affadissants ce système coopératif qu’ils avaient en vain essayé d’écraser, lorsqu’il venait à peine d’éclore, ce système coopératif qu’ils représentaient alors d’un ton railleur comme une utopie de rêveur, ou qu’ils anathématisaient comme un sacrilège de socialiste.

Pour affranchir les masses travailleuses, la coopération doit atteindre un développement national et, par conséquent, être soutenue et propagée par des moyens nationaux.

Mais les seigneurs de la terre et les seigneurs du capital se serviront toujours de leurs privilèges politiques pour défendre et perpétuer leurs privilèges économiques. Bien loin de pousser à l’émancipation du travail, ils continueront à y opposer le plus d’obstacles possible.

Qu’on se rappelle avec quel dédain lord Palmerston rembarra les défenseurs du bill sur les droits des tenanciers irlandais présenté pendant la dernière session. «La Chambre des Communes, s’écria-t-il, est une chambre de propriétaires fonciers !»

La conquête du pouvoir politique est donc devenue le premier devoir de la classe ouvrière. Elle semble l’avoir compris, car en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, on a vu renaître en même temps ces aspirations communes, et en même temps aussi des efforts ont été faits pour réorganiser politiquement le parti des travailleurs.

Il est un élément de succès que ce parti possède: il a le nombre; mais le nombre ne pèse dans la balance que s’il est uni par l’association et guidé par le savoir. L’expérience du passé nous a appris comment l’oubli de ces liens fraternels qui doivent exister entre les travailleurs des différents pays et les exciter à se soutenir les uns les autres dans toutes leurs luttes pour l’affranchissement, sera puni par la défaite commune de leurs entreprises divisées.

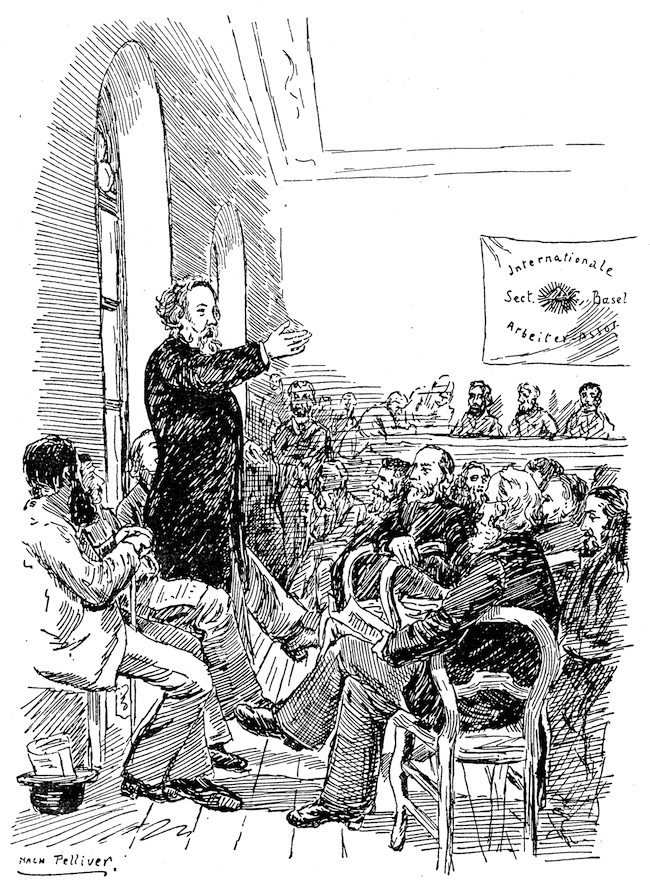

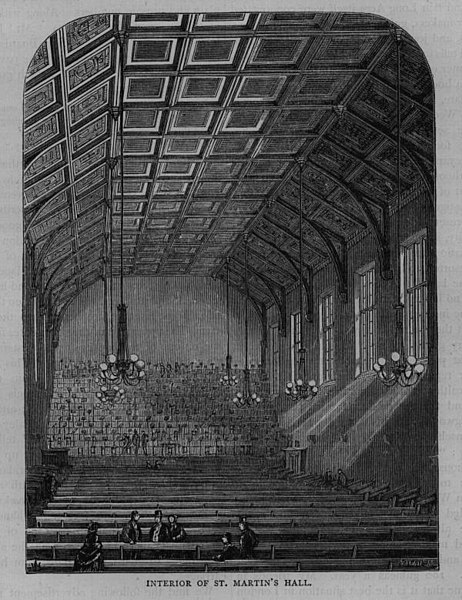

C’est poussés par cette pensée que les travailleurs de différents pays, réunis en un meeting public à Saint-Martin’s Hall le 28 septembre 1864, ont résolu de fonder l’Association Internationale

Une autre conviction encore a inspiré ce meeting.

Si l’émancipation des classes travailleuses requiert leur union et leur concours fraternels, comment pourraient-elles accomplir cette grande mission si une politique étrangère, qui poursuit des desseins criminels, met en jeu les préjugés nationaux et fait couler dans des guerres de piraterie le sang et dilapide le bien du peuple?

Ce n’est pas la prudence des classes gouvernantes de l’Angleterre, mais bien la résistance héroïque de la classe ouvrière à leur criminelle folie qui a épargné à l’Europe occidentale l’infamie d’une croisade pour le maintien et le développement de l’esclavage outre Atlantique.

L’approbation sans pudeur, la sympathie dérisoire ou l’indifférence stupide avec lesquelles les classes supérieures d’Europe ont vu la Russie saisir comme une proie les montagnes-forteresses du Caucase et assassiner l’héroïque Pologne, les empiétements immenses et sans entrave de cette puissance barbare dont la tête est à Saint-Pétersbourg et dont on retrouve la main dans tous les cabinets d’Europe, ont appris aux travailleurs qu’il leur fallait se mettre au courant des mystères de la politique internationale, surveiller la conduite diplomatique de leurs gouvernements respectifs, la combattre au besoin par tous les moyens en leur pouvoir, et enfin lorsqu’ils seraient impuissants à rien empêcher, s’entendre pour une protestation commune et revendiquer les simples lois de la morale et de la justice qui devraient gouverner les rapports entre individus, comme lois suprêmes dans le commerce des nations.

Combattre pour une politique étrangère de cette nature, c’est prendre part à la lutte générale pour l’affranchissement des travailleurs.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

=>Retour au dossier sur l’Association Internationale des Travailleurs