En 1907, au Congrès de Stuttgart, la seconde

Internationale décida dans une motion concernant les rapports dans

chaque pays entre le Parti et les syndicats, que ceux-ci devaient

avoir des « relations étroites » et « rendues

permanentes ». Mais les Français se défaussèrent ;

après le vote, Marcel Sembat prit la parole et expliqua la chose

suivante :

« La majorité de la délégation française

déclare que dans la France, l’évolution des rapports entre les

organisations syndicale et politique de la classe ouvrière, a subi

un cours différent et que l’indépendance réciproque et l’autonomie

du Parti socialiste et de la C. G. T., sont une condition nécessaire

de leur développement et de leur action et de la possibilité

ultérieure d’un rapprochement spontané. »

Les Français, ne voyant pas de protestation après

avoir affirmé cela, considérèrent qu’ils pouvaient faire comme ils

l’entendaient. Mais en réalité, c’était le masque d’une soumission

entière à la CGT. Non pas seulement en raison de la très forte

influence anarchiste ou syndicaliste dite révolutionnaire, mais tout

simplement parce que la majorité des socialistes considère alors

que la révolution sera le produit d’une agitation électorale

combinée à une grève générale menée par le syndicat lui-même.

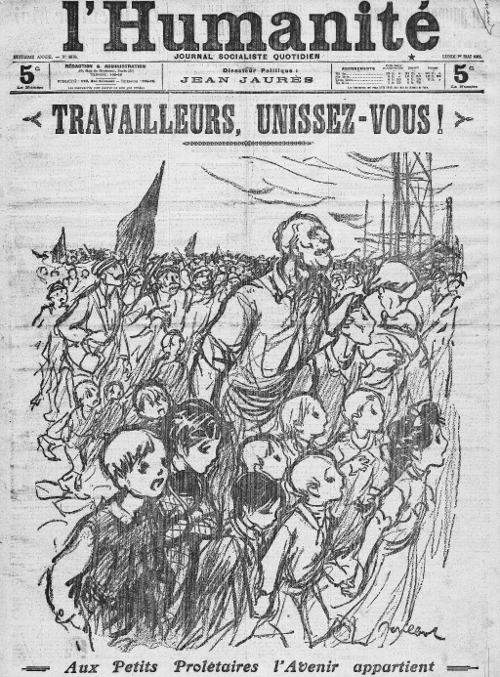

Jean Jaurès expliquait ainsi au congrès de 1912

du Parti Socialiste SFIO que ce serait amener « la guerre

civile dans la classe ouvrière » que d’appliquer les principes

de la social-démocratie internationale ; Edouard Vaillant parla lui

de « crime » si l’on appliquait ces principes, de

« déclaration de guerre à la C.G.T. ».

On a ici une différence fondamentale entre les collectivistes à la française et la social-démocratie internationale.

C’est d’ailleurs une double intoxication, tant du

Parti Socialiste SFIO sur son importance historique, que de la part

de la CGT. Car celle-ci ne représente qu’une toute petite minorité

agissante, d’où justement son apparente radicalité et ses discours

de minorité agissante au nom de tous.

Ce n’est pas seulement une question de taux de

syndicalisation : si la France a un faible taux, elle n’est pas

si mal lotie. Le vrai problème est la division syndicale,

l’importance mineure de la CGT : seulement 35 % des syndiqués

sont membres de la CGT. Sur un peu plus d’un million de syndiqués en

général, 400 000 étant dans des syndicats patronaux. Il faut

également compter 5 407 syndicats agricoles, réunissant plus de 910

000 syndiqués, à l’écart des socialistes.

Le taux d’appartenance au syndicat lié à l’Internationale est par contre de 100 % en Espagne, de 100 % aussi en Serbie et aux Etats-Unis, de pratiquement 100 % en Hongrie, de plus de 97 % en Norvège et en Bosnie-Herzégovine, de 89 % en Croatie, de presque 89 % en Autriche, de presque 83 % au Danemark, de 78 % en Allemagne, de 73 % en Belgique, de 69 % en Suède.

Numériquement, les chiffres ont leur importance

aussi : il y a, avant 1914, seulement 355 000 syndiqués CGT sur plus

de 11 millions de travailleurs. Ainsi, non seulement la CGT est

largement marginale dans la classe ouvrière, malgré que 40 %

des entreprises aient plus de cent ouvriers, mais la paysannerie qui

forme la moitié du pays est entièrement coupée d’elle.

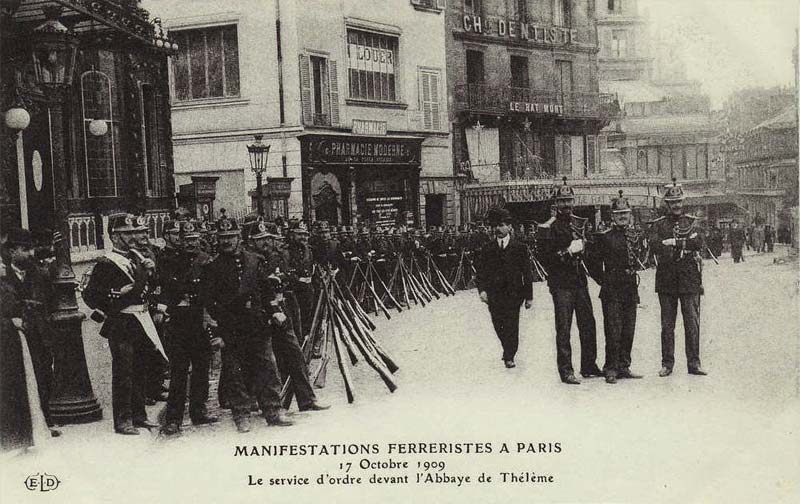

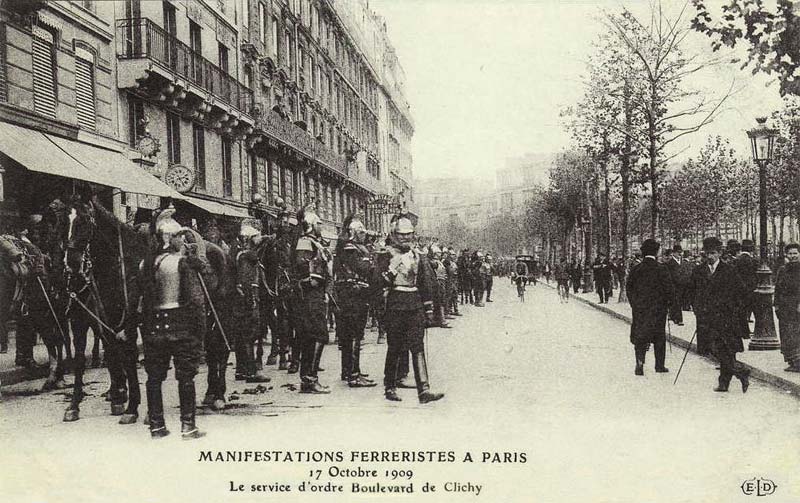

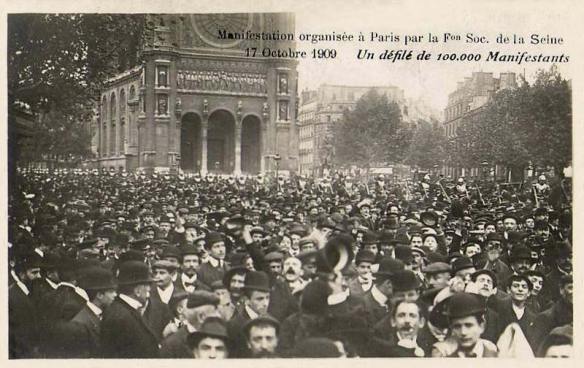

La répression est également brutale. En 1906,

c’est l’armée qui est envoyée pour mater la grève générale du

bassin minier à la suite de la catastrophe de Courrières, ayant tué

un millier de mineurs. Les gendarmes tirent en 1908 sur les carriers

des sablières à Draveil, tuant deux ouvriers, puis quatre lors de

l’écrasement de la manifestation de la CGT à Villeneuve. La grève

dans les PTT, en mars – mai 1909, voit également une défaite

complète de la CGT.

Cela n’empêche pas celle-ci de s’imaginer au

centre de tout le processus de transformation sociale. Elle est

grisée par son développement : le nombre de syndicats CGT est de

1043 en 1902, 1220 en 1903, 1792 en 1904, 2399 en 1906, 2590 en 1908,

3012 en 1910. Elle s’imagine que le processus ne peut pas être

interrompu et même qu’elle peut déjà se placer au centre de

l’initiative, d’où l’adoption de la charte dite d’Amiens en octobre

1906.

Cette adoption provoqua un vaste au débat au

congrès du Parti socialiste (SFIO) qui se déroula du 1er au 4

novembre de la même année, d’ailleurs le moment de la charte visait

évidemment à provoquer une certaine rupture entre la CGT et le

Parti, avec paradoxalement l’accord de la majorité des socialistes,

qui avaient par ailleurs l’obligation statutaire d’adhérer à la CGT

si c’était possible dans leur activité salariale.

Car la charte d’Amiens est très claire : il est

interdit en d’amener les questions politiques dans le syndicat, ce

dernier ne doit aborder que les questions économiques, ce qui serait

en soi une préparation aux grandes transformations sociales, avec

bien entendu à l’arrière-plan le mythe de la grève générale.

La politique est résumée à une activité de

partis et de sectes à la marge du mouvement :

« En ce qui concerne les organisations, le Congrès

déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effet,

l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat,

les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements

syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors

et à côté, peuvent poursuivre, en toute liberté, la

transformation sociale. »

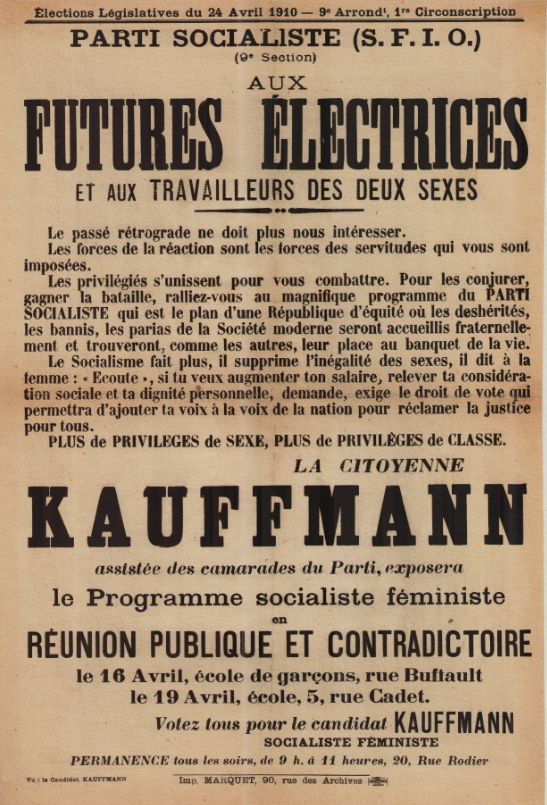

Le socialiste Victor Renard avait pourtant proposé

une motion disant que :

« Le Comité Confédéral est invité à s’entendre

toutes les fois que les circonstances l’exigeront, soit par des

délégations intermittentes ou permanentes, avec le conseil national

du Parti socialiste pour faire plus facilement triompher ces

principales réformes ouvrières. »

Cependant, 774 voix du congrès de la CGT s’y

opposèrent, contre 34 pour, alors que le positionnement

anti-politique de la Charte d’Amiens aura, lors du même congrès,

834 pour, 8 contre (et une abstention). Cela signifie que non

seulement les socialistes apparaissent ici comme une minorité

politique très faible au congrès alors qu’ils sont physiquement

massivement présents. Ils sont en fait d’accord sur cette

répartition : la CGT s’appropriait la dimension économique et il ne

restait plus que le terrain parlementaire pour le Parti.

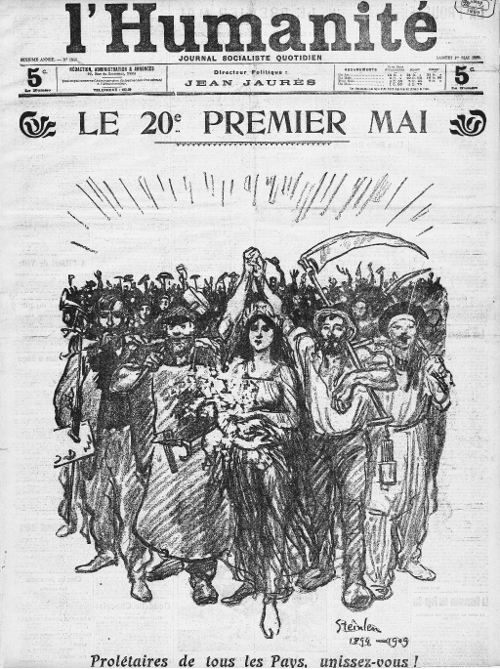

Jean Jaurès avait déjà affirmé cette ligne

lors du second congrès du Parti Socialiste SFIO :

« Ayons confiance dans la classe ouvrière agissant

par l’action politique et par l’action économique, ou plutôt par

une seule et grande action politique qui a deux organes, le

syndicalisme et l’action parlementaire, et allons ainsi à la

bataille.

A mesure que nous agirons, le vice de chaque méthode

s’éliminera et seule la partie efficace de chacune subsistera. »

Cela ne pouvait que renforcer l’économisme

syndical et l’électoralisme du Parti ; cela signifiait que le Parti

socialiste (SFIO) non seulement ne dirigeait pas le syndicat comme

c’est le cas en Allemagne, mais qu’en plus le terrain syndical

asséchait entièrement désormais tout ce qui ressemblerait à une

discussion politique. C’était là dépolitiser la classe ouvrière

française et donner des ailes à l’esprit insurrectionnaliste

blanquiste, anarchiste. Karl Kautsky était très clair à ce sujet :

« Quant à la résolution de la majorité

française, elle est totalement inacceptable.

D’une part, parce qu’elle représente la grève générale

comme un moyen suprême dans la lutte économique, tandis que la

majorité des camarades allemands reconnaît simplement la grève

générale comme un moyen de lute éventuel dans la bataille

politique.

Ensuite, c’est qu’elle conçoit l’autonomie syndicale

dans l’esprit anarchiste. »

Jules Guesde avait de son côté conscience de

cela, expliquant avec justesse au second congrès :

« On peut laisser croire à la Bourgeoisie qu’il y

a là une véritable force, mais en fait, au point de vue numérique,

vous savez bien que nos syndicats sont tout à faits insuffisants,

que, comparés à ce qu’ils sont en Allemagne, en Angleterre, en

Belgique, ils n’existent à peu près pas. »

Cela n’empêcha pas le choix de la soumission à

la CGT, de toutes façons. Deux résolutions se firent face alors au

troisième congrès du Parti socialiste SFIO, en 1906, pour tenter de

répondre à cette crise imposée par la ligne anti-Parti de la CGT.

La première, proposée par le guesdiste Charles

Dumas soutenu par les 42 délégués du Nord acquis à Jules Guesde,

affirme une tentative d’esprit d’unité :

« Considérant que c’est la même classe, le même

prolétariat qui s’organise et agit, qui doit s’organiser et agir en

Syndicats ici, sur le terrain corporatif, en parti socialiste là,

sur le terrain politique ;

Que si ces deux modes d’organisation et d’action de la

même classe ne sauraient être confondus, distincts qu’ils sont et

doivent rester de but et de moyens, ils ne sauraient s’ignorer,

s’éviter, à plus forte raison s’opposer sans diviser mortellement

le prolétariat contre lui-même et le rendre incapable

d’affranchissement ;

Le Congrès déclare :

Il y a lieu de pourvoir à ce que, selon les

circonstances, l’action syndicale et l’action politique des

travailleurs puissent se concerter et se combiner. »

Cette proposition reçut 130 voix et échoua par

conséquent face à la résolution suivante, faite par la Fédération

du Tarn et recevant 148 voix (pour 9 abstentions). Il s’agit ici

d’une capitulation ouverte et d’un appel à une sorte de

« parallélisme » fondamentalement opposé aux principes

socialistes.

« Le Congrès, convaincu que la classe ouvrière ne

pourra s’affranchir pleinement que par la force combinée de l’action

politique et de l’action syndicale, par le syndicalisme allant

jusqu’à la grève générale et par la conquête de tout le pouvoir

politique en vue de l’expropriation générale du capitalisme ;

Convaincu que cette double action sera d’autant plus

efficace que l’organisme politique et l’organisme économique auront

leur pleine autonomie ;

Prenant acte de la résolution du Congrès d’Amiens, qui

affirme l’indépendance du syndicalisme à l’égard de tout parti

politique et qui assigne en même temps au syndicalisme un but que le

socialisme seul, comme parti politique, reconnaît et poursuit ;

Considérant que cette concordance fondamentale de

l’action politique et de l’action économique du prolétariat amènera

nécessairement, sans confusion, ni subordination, ni défiance, une

libre coopération entre les deux organismes ;

Invite tous les militants à travailleur de leur mieux à

dissiper tout malentendu entre la Confédération du Travail et le

Parti socialiste. »

=>Retour au dossier sur le Parti Socialiste SFIO