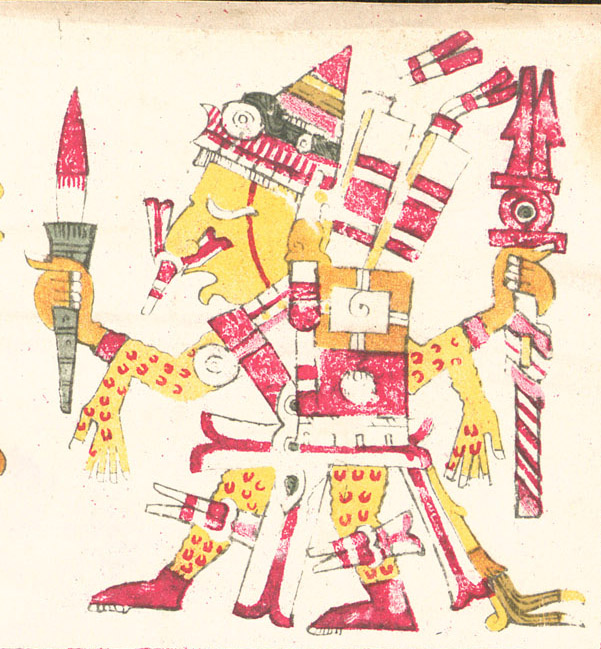

La question de l’alliance entre les Juifs et Dieu est très facile à comprendre si l’on part de l’animisme cosmique.

L’erreur qui a toujours été faite a été de considérer qu’un dieu « total » s’adresse aux Hébreux. Or, dans le polythéisme, le seul dieu « total » est le dieu-univers impersonnel.

Il existe à l’arrière-plan, il est peu vénéré, il n’existe que comme énergie vitale. Tout ce qui existe n’existe que par ce dieu-univers et, en dernier ressort, est ce dieu-univers.

Un tel dieu, éternel, ne peut pas se tourner vers un peuple.

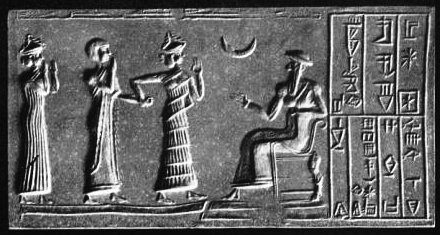

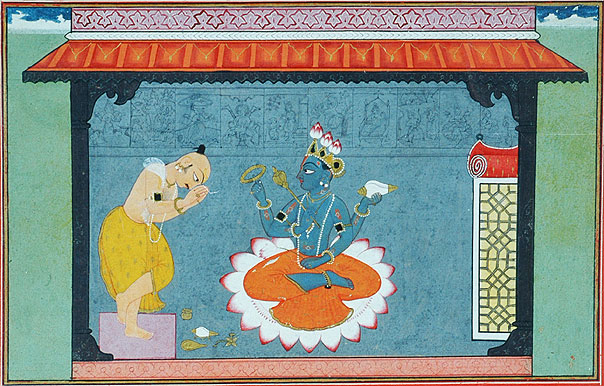

Il faudrait alors se tourner vers le dieu YHWH comme dieu parmi d’autres dieux. On aurait alors un dieu parmi d’autres dieux faisant l’acquisition d’une nature suprême.

Sauf qu’il faudrait expliquer pourquoi un dieu particulier aux Hébreux se tournerait vers eux, alors qu’à la base il le fait déjà. Et pourquoi deviendrait-il suprême s’il ne l’était pas ?

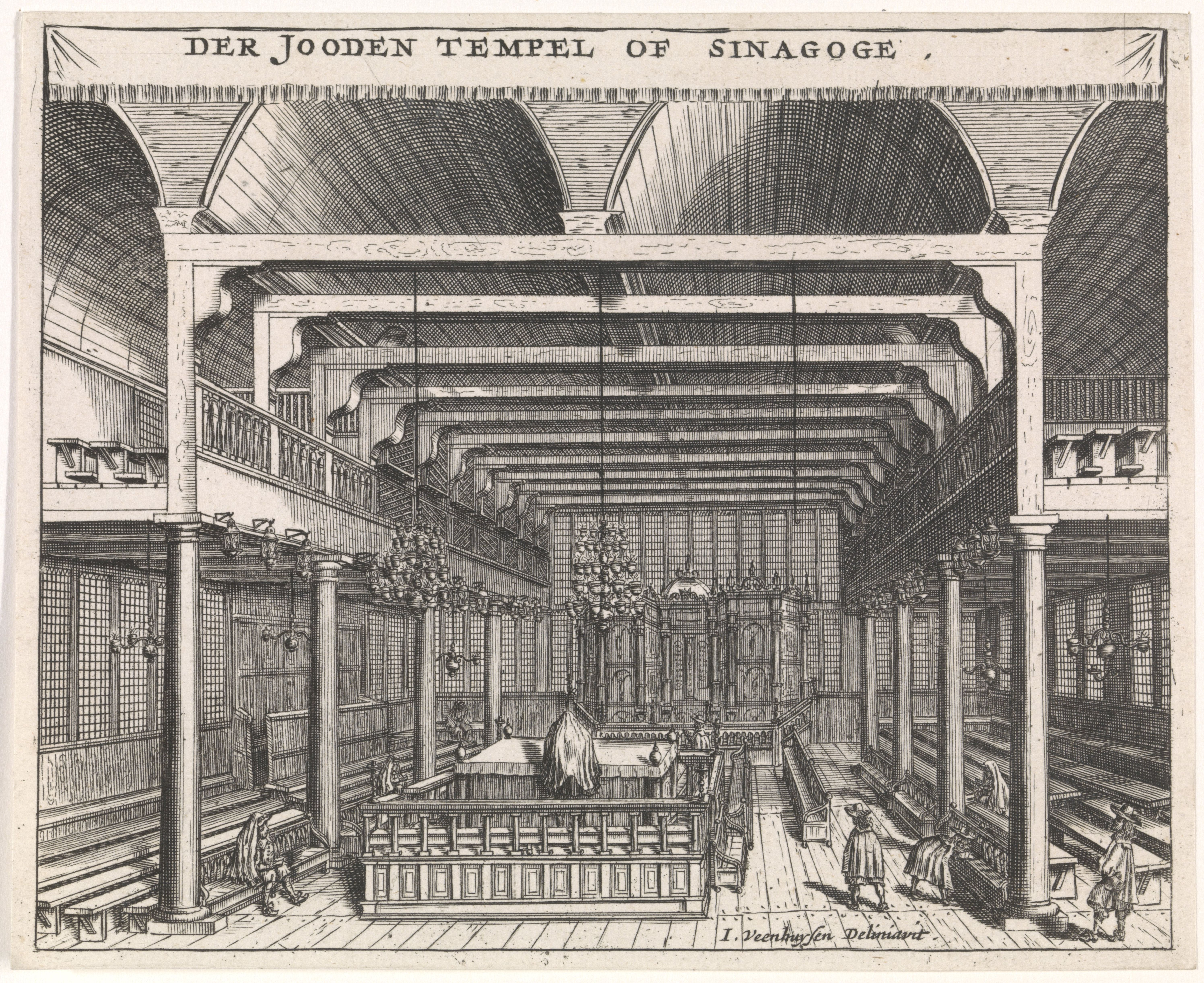

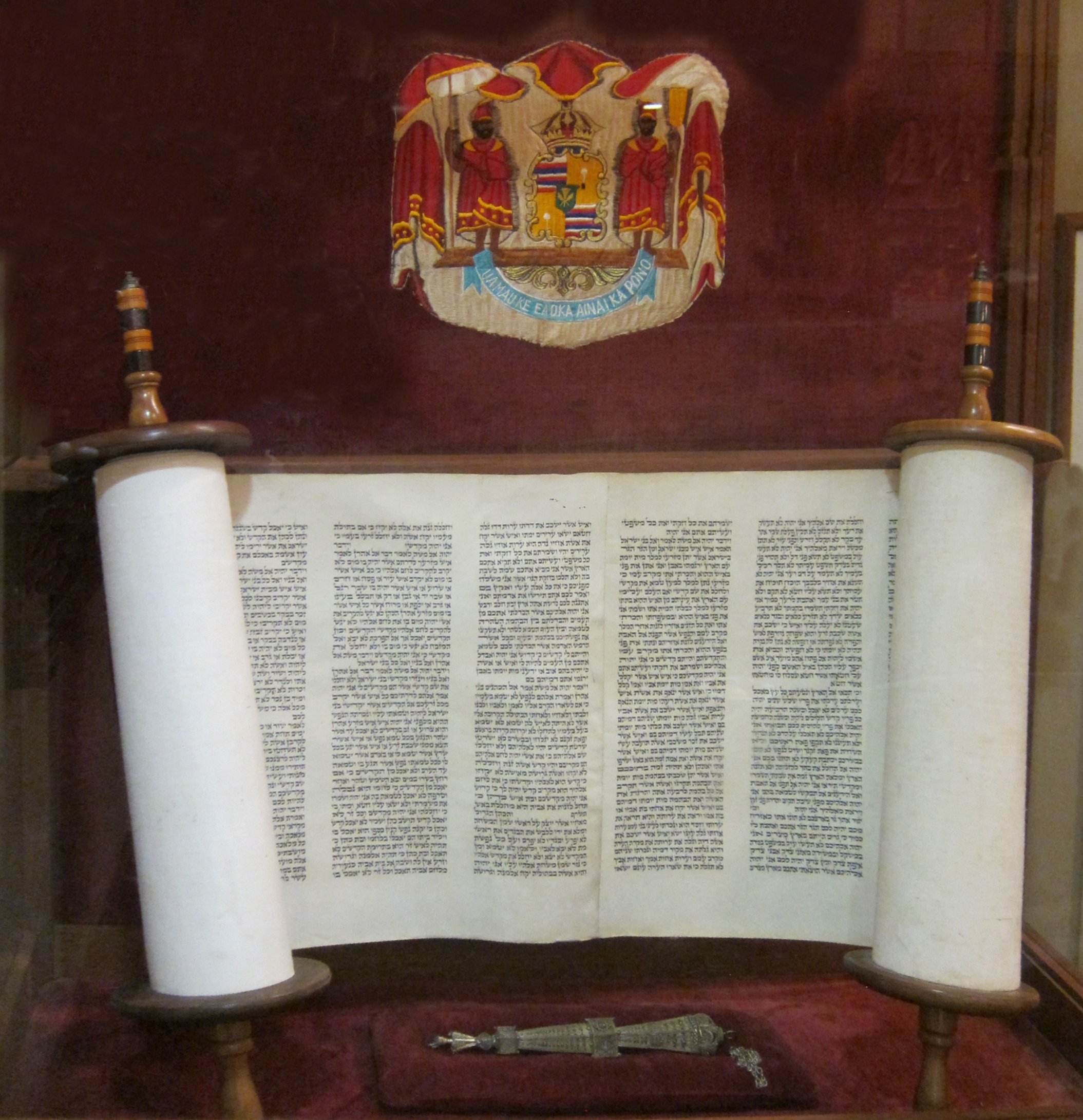

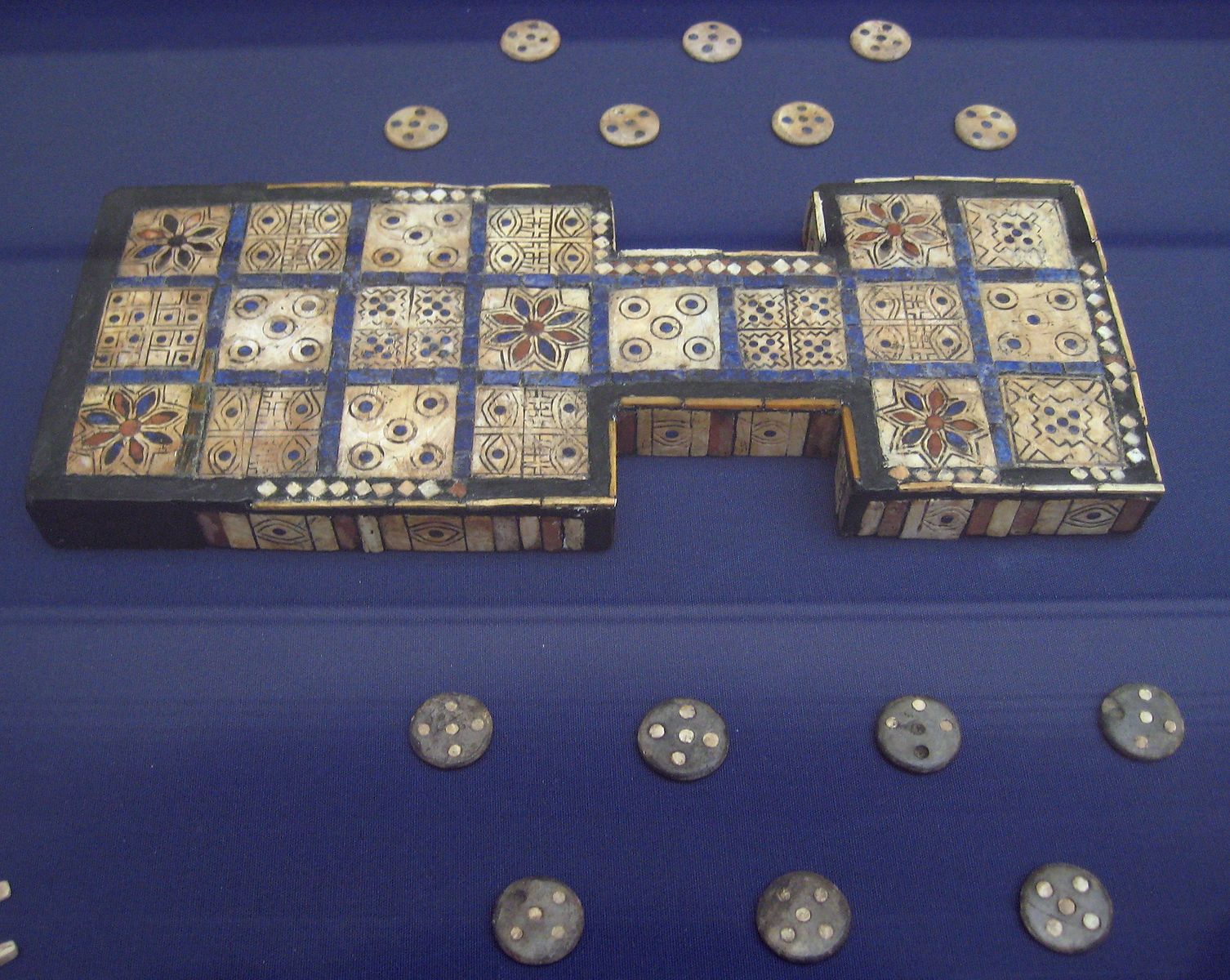

Maintenant regardons l’arche d’alliance, que Dieu demande que les Hébreux construisent. On sait à quel point cette arche est symboliquement importante. Et pourtant, à un moment elle disparaît de la Bible !

Lorsque le Temple est détruit une première fois, en 586 avant notre ère, il n’en est plus parlé. Même la tradition juive n’en sait rien !

C’est tout de même extrêmement incohérent. Surtout que la Bible, dans le livre de l’Exode, présente une avalanche de détails pour sa construction.

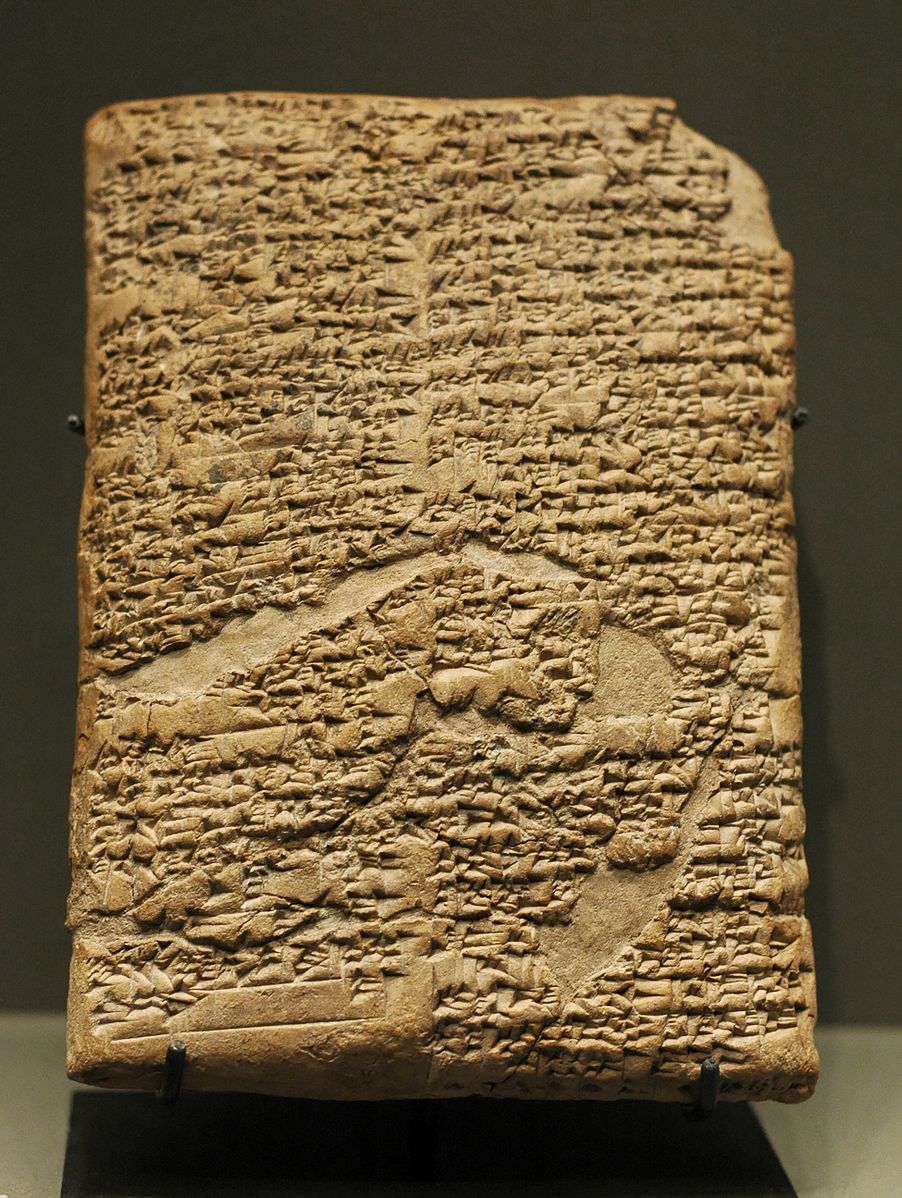

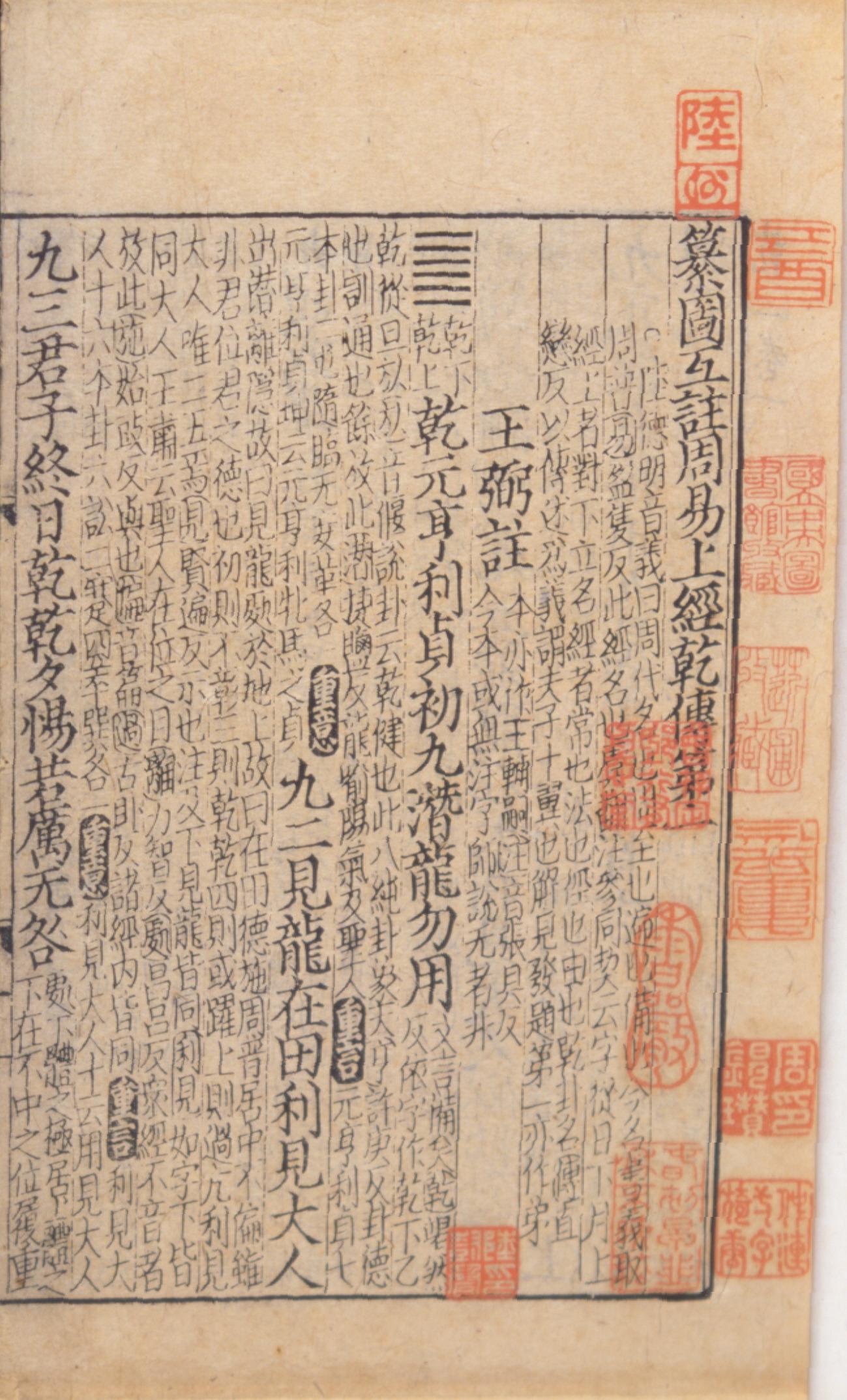

Voici l’extrait concerné, extrêmement long, mais c’est pour bien voir son foisonnement et sa prétention.

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit :

« Dis aux fils d’Israël de prélever pour moi une contribution. Vous la recevrez de tout homme que son cœur y incitera.

Voici la contribution que vous recevrez d’eux : de l’or, de l’argent et du bronze,

de la pourpre violette et de la pourpre rouge, du cramoisi éclatant, du lin et du poil de chèvre,

des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d’acacia,

de l’huile pour le luminaire, du baume pour l’huile de l’onction et de l’encens aromatique,

des pierres de cornaline et des pierres pour orner l’éphod et le pectoral.

Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d’eux.

Je vais te montrer le modèle de la Demeure et le modèle de tous ses objets : vous les reproduirez exactement.

On fera une arche en bois d’acacia de deux coudées et demie de long sur une coudée et demie de large et une coudée et demie de haut.

Tu la plaqueras d’or pur à l’intérieur et à l’extérieur, et tu l’entoureras d’une moulure en or.

Tu couleras quatre anneaux d’or que tu attacheras aux quatre pieds de l’arche : deux anneaux sur un côté, deux anneaux sur l’autre.

Tu feras des barres en bois d’acacia, tu les plaqueras d’or

et tu les introduiras dans les anneaux des côtés de l’arche pour pouvoir la porter.

Les barres resteront dans les anneaux de l’arche ; elles n’en seront pas retirées.

Tu placeras dans l’arche le Témoignage que je te donnerai.

Puis tu feras en or pur un couvercle, le propitiatoire, long de deux coudées et demie et large d’une coudée et demie.

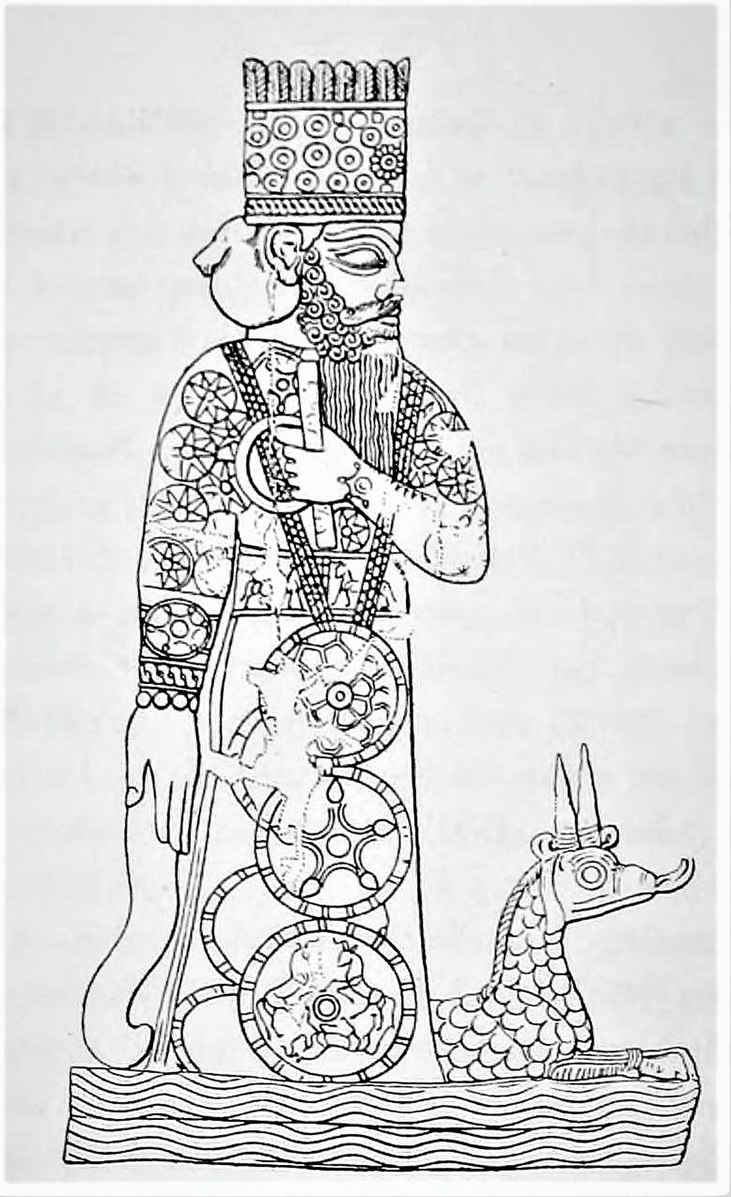

Ensuite tu forgeras deux kéroubim [anges mêlant une forme de lion, de taureau, d’oiseau et d’homme] en or à placer aux deux extrémités du propitiatoire.

Fais un kéroub à une extrémité, et l’autre kéroub à l’autre extrémité ; vous ferez donc les kéroubim aux deux extrémités du propitiatoire.

Les kéroubim auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes. Ils se feront face, le regard tourné vers le propitiatoire.

Tu placeras le propitiatoire sur le dessus de l’arche et, dans l’arche, tu placeras le Témoignage que je te donnerai.

C’est là que je te laisserai me rencontrer ; je parlerai avec toi d’au-dessus du propitiatoire entre les deux kéroubim situés sur l’arche du Témoignage ; là, je te donnerai mes ordres pour les fils d’Israël.

Puis tu feras une table en bois d’acacia, longue de deux coudées, large d’une coudée et haute d’une coudée et demie.

Tu la plaqueras d’or pur et tu l’entoureras d’une moulure en or.

Tu feras des entretoises de la largeur d’une main et tu les entoureras d’une moulure en or.

Tu feras quatre anneaux d’or que tu mettras aux quatre angles formés par les quatre pieds.

Ces anneaux seront placés près des entretoises, pour loger les barres servant à porter la table.

Tu feras des barres en bois d’acacia et tu les plaqueras d’or ; elles serviront à porter la table.

Tu feras des plats, des gobelets, des aiguières et des timbales pour les libations. Tu les feras en or pur.

Et sur la table, tu placeras face à moi le pain qui m’est destiné, perpétuellement.

Puis tu feras un chandelier en or pur. Le chandelier sera forgé : base, tige, coupes, boutons et fleurs feront corps avec lui.

Six branches s’en détacheront sur les côtés : trois d’un côté et trois de l’autre.

Sur une branche, trois coupes en forme d’amande avec bouton et fleur et, sur une autre branche, trois coupes en forme d’amande avec bouton et fleur ; de même pour les six branches sortant du chandelier.

Le chandelier lui-même portera quatre coupes en forme d’amande avec boutons et fleurs :

un bouton sous les deux premières branches issues du chandelier, un bouton sous les deux suivantes et un bouton sous les deux dernières ; ainsi donc pour les six branches qui sortent du chandelier.

Boutons et branches feront corps avec le chandelier qui sera tout entier forgé d’une seule pièce, en or pur.

Ensuite, tu lui feras sept lampes. On allumera les lampes de manière à éclairer l’espace qui est devant lui.

Ses pincettes et ses porte-lampes seront en or pur.

Il te faudra un lingot d’or pur pour le chandelier et tous ses accessoires.

Regarde et exécute selon le modèle qui t’a été montré sur la montagne.

Pour construire la Demeure, tu feras dix tentures de lin retors, pourpre violette, pourpre rouge et cramoisi éclatant ; tu y broderas des kéroubim: ce sera une œuvre d’artiste.

Chaque tenture mesurera vingt-huit coudées de long et quatre de large. Toutes les tentures auront les mêmes dimensions.

Cinq tentures seront assemblées l’une à l’autre, et les cinq autres également.

Tu feras des lacets de pourpre violette au bord de la première tenture, à l’extrémité de l’assemblage, et tu feras de même au bord de la dernière tenture du deuxième assemblage.

Tu mettras cinquante lacets à la première tenture et cinquante lacets à l’extrémité de la tenture du deuxième assemblage, les lacets s’attachant l’un à l’autre.

Tu feras cinquante agrafes en or, tu assembleras les tentures l’une à l’autre par les agrafes. Ainsi, la Demeure sera d’un seul tenant.

Ensuite, pour former une tente au-dessus de la Demeure, tu feras onze tentures en poil de chèvre.

Chaque tenture mesurera trente coudées de long et quatre coudées de large. Les onze tentures auront les mêmes dimensions.

Tu assembleras cinq tentures à part, puis six tentures à part, et tu replieras la sixième tenture sur le devant de la tente.

Tu feras cinquante lacets au bord d’une première tenture, la dernière de l’assemblage, et cinquante lacets au bord de la même tenture du deuxième assemblage.

Tu feras cinquante agrafes de bronze, tu introduiras les agrafes dans les lacets pour assembler la tente d’un seul tenant.

De ce qui retombe en surplus des tentures, une moitié de la tenture en surplus retombera sur l’arrière de la Demeure.

Et, dans le sens de la longueur des tentures, une coudée en surplus retombera, de part et d’autre, sur les côtés de la Demeure pour la couvrir.

Enfin tu feras pour la tente une couverture en peaux de béliers teintes en rouge, et une autre en cuir fin à mettre par-dessus.

Puis tu feras pour la Demeure des cadres en bois d’acacia, dressés debout.

Ils mesureront dix coudées de long et une coudée et demie de large.

Un cadre sera assemblé par deux tenons jumelés : ainsi feras-tu pour tous les cadres de la Demeure.

Tu disposeras les cadres pour la Demeure comme suit : vingt en direction du Néguev, au sud ;

et tu feras quarante socles en argent sous les vingt cadres : deux socles sous un cadre pour ses deux tenons, puis deux socles sous un autre cadre pour ses deux tenons.

Pour le deuxième côté de la Demeure, tu disposeras, en direction du nord, vingt cadres

avec leurs quarante socles en argent : deux socles sous un cadre et deux socles sous un autre cadre.

Et pour le fond de la Demeure, vers l’ouest, tu feras six cadres ;

tu feras aussi deux cadres comme contreforts de la Demeure, au fond ;

ils seront jumelés à leur base et le seront également au sommet, à la hauteur du premier anneau : ainsi en sera-t-il pour eux deux, ils seront comme deux contreforts.

Il y aura donc huit cadres, avec leurs socles en argent, soit seize socles : deux socles sous un cadre et deux socles sous un autre cadre.

Puis tu feras des traverses en bois d’acacia : cinq pour les cadres du premier côté de la Demeure,

cinq pour les cadres du deuxième côté de la Demeure, cinq pour les cadres qui forment le fond de la Demeure vers l’ouest ;

tu feras aussi la traverse médiane, à mi-hauteur des cadres, traversant la Demeure d’un bout à l’autre.

Les cadres, tu les plaqueras d’or, tu feras en or leurs anneaux pour loger les traverses, et les traverses, tu les plaqueras d’or.

Tu dresseras la Demeure d’après la règle qui t’a été montrée sur la montagne.

Puis tu feras un rideau de pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors ; ce sera une œuvre d’artiste : on y brodera des kéroubim.

Tu le fixeras à quatre colonnes en acacia et tu les plaqueras d’or, munies de crochets en or et posées sur quatre socles en argent.

Tu fixeras le rideau sous les agrafes et là, derrière le rideau, tu introduiras l’arche du Témoignage. Le rideau marquera pour vous la séparation entre le Sanctuaire et le Saint des saints.

Tu placeras le propitiatoire sur l’arche du Témoignage dans le Saint des saints.

À l’extérieur du rideau, tu poseras la table et, en face d’elle, le chandelier: la table côté nord de la Demeure, et le chandelier côté sud.

Enfin, pour l’entrée de la tente, tu feras un voile en pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors : ce sera une œuvre d’artisan brocheur.

Tu feras, pour le voile, cinq colonnes en acacia et tu les plaqueras d’or, tu les muniras de crochets en or, et tu couleras pour elles cinq socles en bronze.

Puis tu feras l’autel en bois d’acacia. L’autel aura cinq coudées de long, cinq coudées de large, – sa base sera donc carrée – et trois coudées de haut.

Tu feras des cornes aux quatre angles de l’autel, et ses cornes feront corps avec lui. Tu le plaqueras de bronze.

Tu feras les vases pour recueillir les cendres grasses, les pelles, les bols pour l’aspersion, les fourchettes et les brûle-parfums : tous ces accessoires, tu les feras en bronze.

Tu lui feras une grille de bronze en forme de filet, munie de quatre anneaux de bronze aux quatre extrémités.

Tu la mettras sous la bordure de l’autel, en bas ; la grille sera à mi-hauteur de l’autel.

Tu feras pour l’autel des barres en bois d’acacia et tu les plaqueras de bronze.

On les engagera dans les anneaux et elles seront placées sur les deux côtés de l’autel pour le porter.

Tu le feras creux, en planches. Comme il te fut montré sur la montagne, c’est ainsi que l’on fera.

Tu feras le parvis de la Demeure. Du côté du Néguev, au sud, le parvis aura des toiles en lin retors, sur une longueur de cent coudées pour un seul côté.

Ses vingt colonnes et leurs vingt socles seront en bronze; les crochets des colonnes et leurs tringles, en argent.

De même, du côté nord, sur toute sa longueur, le parvis aura des toiles longues de cent coudées, vingt colonnes et leurs vingt socles en bronze; les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent.

En largeur, du côté ouest, le parvis aura des toiles sur cinquante coudées, avec leurs dix colonnes et leurs dix socles.

La largeur du parvis du côté de l’est, vers le levant, sera de cinquante coudées ;

il y aura quinze coudées de toiles sur une aile, avec leurs trois colonnes et leurs trois socles,

et, sur la deuxième aile, quinze coudées de toiles, avec leurs trois colonnes et leurs trois socles.

Pour la porte du parvis, il y aura un voile de vingt coudées, en pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors – œuvre d’artisan brocheur –, avec leurs quatre colonnes et leurs quatre socles.

Toutes les colonnes du parvis seront réunies par des tringles en argent ; leurs crochets seront en argent et leurs socles en bronze.

La longueur du parvis sera de cent coudées, sa largeur de cinquante, et sa hauteur de cinq – les socles seront en bronze.

Tous les accessoires utilisés pour le service de la Demeure, tous ses piquets et les piquets du parvis seront en bronze.

Tu ordonneras également aux fils d’Israël de te procurer, pour le luminaire, de l’huile d’olive limpide et vierge, pour que, perpétuellement, monte la flamme d’une lampe.

C’est dans la tente de la Rencontre, à l’extérieur du rideau qui abrite le Témoignage, que la disposeront Aaron et ses fils, pour qu’elle soit du soir au matin devant le Seigneur : c’est un décret perpétuel, de génération en génération, pour les fils d’Israël.

Ce décret perpétuel n’a pas fonctionné. C’est d’autant plus important que Dieu dit: « ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d’eux ».

Quelque chose ne colle pas. Comme on sait en plus qu’au moment de l’exode, la Terre promise était dans l’empire égyptien, ce que la Bible ne mentionne pas…

Qu’on a aucune trace archéologique de l’exode, aucune trace de cela chez les Égyptiens, et que jamais 600 000 personnes ne peuvent se balader ainsi sans se faire remarquer…

Alors on comprend que l’alliance est un texte à la fois mythique et fonctionnel.

Autrement dit, le texte a une base réelle. Il correspond au culte de YHWH comme dieu-tutélaire, c’est un mythe justificatif.

Mais ce dieu tutélaire a échoué, la destruction du Temple en fait foi, et l’arche a disparu de la Bible à ce moment-là.

Pourquoi a-t-elle disparu ? Parce qu’elle était liée au dieu tutélaire. Pourquoi n’a-t-elle pas été effacée de la Bible ? Car il y en avait besoin de manière fonctionnelle.

Il fallait en effet prétendre que si les Juifs ont échoué, c’est qu’ils ont réussi, car l’ordre du monde – le dieu – univers – leur a confié une « mission ».

Mais pour qu’il leur confie spécifiquement une mission, il faut qu’il y ait un lien. C’est là où le dieu-tutélaire a été récupéré et mixé avec le dieu-univers.