En guise d’introduction

« Quiconque s’attend à voir une révolution sociale pure, dit Lénine, ne la verra jamais.

Et il ne sera qu’un révolutionnaire de pacotille qui ne comprend rien de ce qui constitue une vraie révolution. »

Dans sa Lettre aux ouvriers américains, il dit encore : « Quiconque ne peut « admettre » la révolution du prolétariat sinon à condition qu’elle se déroule avec facilité et sans heurts, qu’on en arrive tout de suite à l’action commune des prolétaires de tous les pays, que l’éventualité de défaites soit exclue a priori, que la révolution suive un chemin large, dégagé, très droit…, celui-là n’est pas un révolutionnaire. »

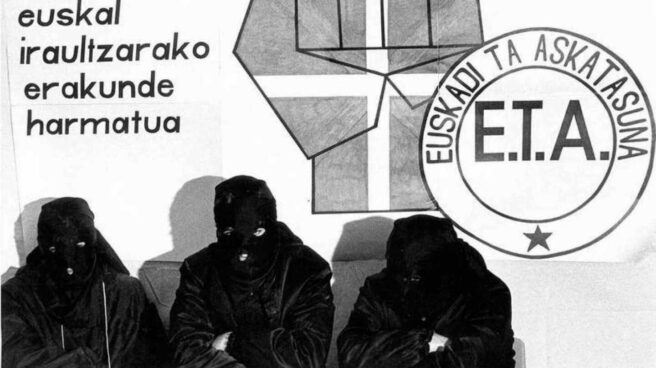

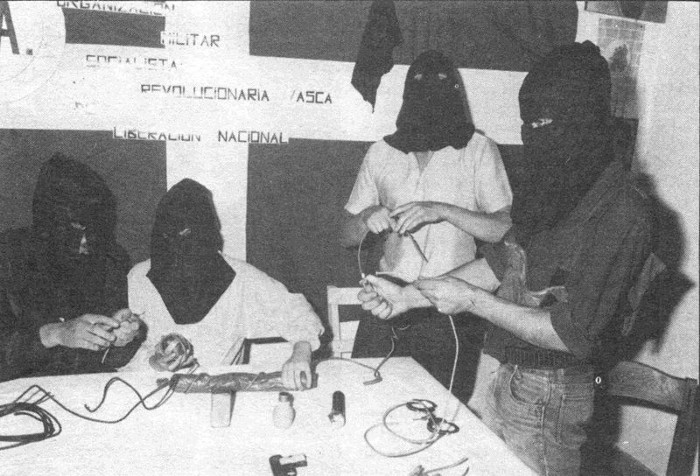

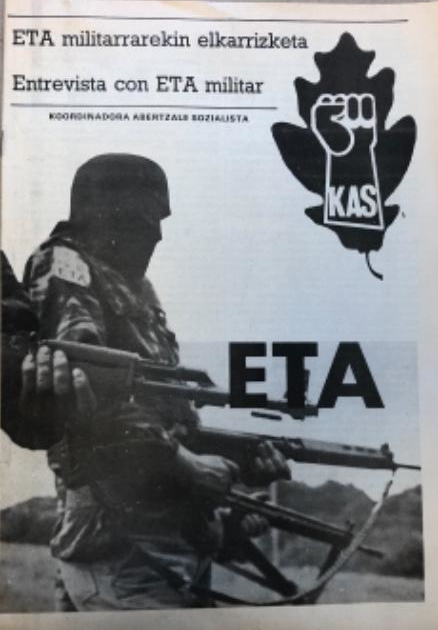

L’histoire de l’E.T.A. est sans aucun doute l’opposé d’une trajectoire rectiligne, claire, sans erreurs.

Dans Zutik ! 72 nous avons parlé de cette démarche contradictoire et chancelante et des ambiguïtés qui ont marqué nos douze années d’existence par suite du cadre idéologique nationaliste-inter-classiste dans lequel nous opérions.

Rupture avec le nationalisme

Pendant la dernière période, il s’est produit à l’E.T.A. une rupture, un hiatus ; moment culminant de son histoire, mais aussi, en un sens, « retournement contre elle ».

Ce fut la rupture avec l’idéologie nationaliste et avec les manifestations de cette idéologie dans la pratique politique.

Il est certain que, sans les progrès partiels antérieurs, une telle rupture n’aurait pas eu lieu.

Et c’est pourquoi il faut bien souligner qu’elle ne devait pas se produire « nécessairement ».

N’oublions pas que le groupe fractionnel exclu de l’E.T.A. il y a un an est le produit de la même histoire.

Les tentatives de changement enregistrées au long de notre trajectoire organisatrice se sont maintenues jusqu’ici à l’intérieur d’un cadre idéologique et de présupposés doctrinaux qui, s’ils assuraient la cohésion e l’ensemble de nos activités, n’ont rien à voir avec une organisation révolutionnaire du prolétariat et concernent directement le nationalisme bourgeois.

« Le nationalisme bourgeois et l’internationalisme prolétarien, dit Lénine, sont deux mots d’ordre irréductiblement opposés qui correspondent à deux grands groupes de classes du monde capitaliste et qui traduisent deux politiques (mieux encore : deux conceptions du monde) sur la question nationale. »

Nous devons être très clairs sur ce point.

C’est à dessein que nous avons employé le mot « rupture ».

Une critique à partir des positions actuelles de nos pratiques antérieures est qualitativement différente de celle que nous pouvions formuler en 1967 par exemple, à propos de la politique e xercée depuis quatre ou cinq ans.

Il s’agirait dans ce cas de nous autocritiquer à cause de certaines erreurs concrètes, de fautes plus ou moins conjoncturelles, d’omissions dans l’application conséquente des principes qui nous servaient de base.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de critiquer ces erreurs sans refuser l’ensemble de ces principes, sans les réfuter globalement.

Disons-le une fois pour toutes : pas de critique sans attaquer la doctrine traditionnelle de l’E.T.A. et son activité politique concrète.

C’est pour cela que nous affirmons qu’il est question non pas d’une étape au cours d’une évolution sans solution de continuité, mais, au pied de la lettre, d’une scission, d’une rupture, la scission de l’E.T.A. avec le nationalisme.

D’ores et déjà, avant de continuer, il nous faut préciser un point : nous sommes conscients du fait que consacrer un numéro de Zutik ! à réfuter explicitement l’idéologie nationaliste basque ne peut que choquer et scandaliser certains.

Si, malgré tout, nous persistons à le faire, c’est que nous sommes convaincus qu’à ce moment le progrès de la révolution en Euskadi passe par le combat contre les principales manifestations de l’idéologie nationaliste dans le terrain de la pratique politique : l’alliance de classes, ainsi que le chauvinisme et toute autre forme de mesquinerie et d’exclusivisme nationaliste.

Nous sommes également convaincus de la nécessité et de l’urgence d’éviter toute équivoque et toute ambiguïté à ce sujet.

a) Peuple et classe

Par la nature de l’idéologie en général et celle du nationalisme en particulier, l’idéologie nationaliste se manifeste historiquement comme une force de cohésion entre les différentes classes qui constituent la collectivité nationale opprimée.

Si l’on souligne de façon exclusive ce qu’il y a de commun entre ces classes au sein de la nation (culture, histoire, tradition…), l’on camoufle, à des degrés divers, les contradictions réelles qui opposent ces classes entre elles.

Le P.N.V. par exemple, expression politique des intérêts de la bourgeoisie non monopoliste basque, a essayé historiquement d’entraîner tout le peuple basque derrière l’étendard nationaliste, pour défendre ses propres intérêts de classe, et en est arrivé à créer son syndicat autonome jaune.

Le but étant d’intégrer en un même clan la classe ouvrière basque et « sa » bourgeoisie, qui se présentait comme le porte-parole des droits nationaux de notre peuple.

Et c’est ici précisément que se situe la rupture idéologique dont nous parlions.

Rupture avec l’alliance « interclasses » inhérente à l’idéologie nationaliste.

Au long de notre histoire il y eut des approches successives à cette rupture.

Ainsi par exemple, le texte « Idéologie officielle de l’E.T.A. », élaboré à la deuxième séance de notre cinquième Assemblée (mars 1967), dit en essayant de définir l’idée de « nationalisme révolutionnaire » : « La libération nationale… (est) la négation totale d’une réalité actuelle oppressive, ce que seul le peuple travailleur basque (P.T.V.) peut effectuer à cause de sa condition de classe exploitée. »

C’est dans le même sens que, dans le numéro de mars 1969 de Zutik !, nous disions que « notre libération nationale est notre libération de classe ».

Et aussi : « Le caractère national de notre oppression et celui de notre lutte nous sont donnés par le fait même d’être des travailleurs.»

Cependant, on continue à considérer le P.T.V. comme un agent de changement révolutionnaire à propos de quoi il y a différentes définitions, souvent contradictoires, selon les nécessités tactiques de l’instant.

Pendant les périodes de faiblesse organisationnelle, quand on insiste surtout sur les consignes frontistes, le P.T.V. est constitué de « toutes les classes et couches sociales non monopolistes».

A d’autres occasions, il s’agit de façon plus restreinte de «ceux qui vendent leur force de travail dans une situation de dépendance nationale ».

Ces ambiguïtés n’étaient pas dues uniquement à de l’incohérence théorique, ou au manque de rigueur scientifique.

C’étaient, pour ainsi dire, des ambiguïtés nécessaires au sens où elles étaient déterminées historiquement par le cadre idéologique nationaliste où nous opérions.

C’est-à-dire : « Le nationalisme comme idéologie conduit nécessairement à ces ambiguïtés. »

Lénine dit : « Le marxisme est irréconciliable avec le nationalisme, même avec le nationalisme le plus « juste », le plus « pur », le plus « fin et civilisé ». »

Devant le tribunal militaire qui allait les condamner à mort, Eduardo Uriarie et d’autres camarades déclarèrent sans ambages, et sans équivoque possible : « Nous sommes marxistes-léninistes. »

L’E.T.A. devait ratifier officiellement cette déclaration dans Berriak-2, daté du 29 décembre.

Cependant personne n’est marxiste-léniste sur la foi d’une seule affirmation.

C’est sur le champ de la lutte concrète, sur le champ de la lutte de classes, de la lutte quotidienne contre l’ennemi que les affirmations et les slogans se révéleront authentiques et exprimeront leur véritable contenu.

Nous sommes ce que nous faisons, nous nous définissons par notre action.

C’est dans ce sens, et sans que pour cela nous épuisions le contenu de l’expression, qu’être marxiste-léniniste implique un objectif concret : la lutte pour la révolution prolétarienne.

C’est-à-dire, selon Marx, « la lutte pour la libération du prolétariat et l’abolition du travail salarié ».

Et non pas, sous une forme plus ou moins générique, la lutte pour « les intérêts nationaux » ou pour « la libération du peuple », ou de façon plus abstraite encore pour « les opprimés », mais très concrètement la lutte pour les intérêts de la classe des travailleurs et pour leur libération totale.

Cela ne signifie pas qu’il y ait nécessairement une contradiction entre les intérêts du peuple basque en tant que tel, et ceux de la classe ouvrière, entre la nationalité basque opprimée et le prolétariat en tant que classe.

A chaque étape historique, il y a une classe à l’avant-garde, une classe qui porte en elle le germe du bouleversement social, le germe de la révolution.

En ce sens, cette classe se fait le porte-voix exprès des intérêts de la société dans son ensemble.

Il est important de préciser clairement dès maintenant que cela ne doit pas signifier l’oubli du rôle important, quoique subordonné, que certains secteurs de la petite bourgeoisie — et non seulement des étudiants — sont tenus de jouer dans les révolutions futures.

En particulier dans le cas des nationalités opprimées, Marx le rappelle, dans la lettre à Annenkoy, en signalant, toutefois, les contradictions nécessaires et les ambiguïtés qui font de la petite bourgeoisie un allié hésitant et peu sûr.

Ce qu’il faut, c’est comprendre combien il est important que la direction de la lutte soit assurée par la seule classe révolutionnaire de façon conséquente jusqu’à la fin, combien il est important que le prolétariat (et non seulement son représentant, le parti) exerce sa mission historique de classe d’avànt-garde.

A notre sens — et ainsi que nous tenterons de le montrer à travers cette série d’articles –, les conditions sont enfin données en Euskadi pour que la classe ouvrière arrache des mains de la bourgeoisie nationaliste le drapeau que celle-ci monopolisait, et qu’elle dirige la lutte pour la liberté nationale à l’intérieur du processus global de lutte pour le socialisme.

En outre, nous pensons que c’est seulement dans la mesure où cela se produira, dans la mesure où ce sera le prolétariat qui dirigera la lutte des masses basques (en entraînant les secteurs les plus progressistes du peuple, et non pas au contraire en se laissant entraîner par eux), que l’Euskadi sera libre.

En conclusion, c’est exclusivement en fonction des intérêts spécifiques du prolétariat en tant que classe que nos analyses et notre pratique concrète de lutte devront être réalisées.

En fonction de l’objectif final (émancipation de la classe ouvrière et abolition du travail salarié) et non en fonction des « intérêts nationaux de l’Euskadi », « ce que veut le peuple », etc., nous nous allierons avec certains secteurs de la bourgeoisie, nous nous inclinerons ou non, à un moment déterminé, pour la séparation, nous poserons et nous réaliserons notre stratégie, notre tactique, notre pratique politique journalière.

b) Nationalisme — internationalisme

La scission avec l’idéologie nationaliste ne se traduit pas seulement par une rupture avec l’alliance de classes sinon, parallèlement, par l’affirmation nette de la solidarité de classe du prolétariat à un niveau international.

Et cela aussi bien entre les ouvriers des différentes nationalités soumises à un même Etat bourgeois qu’entre les ouvriers d’Etats différents.

Pour la classe ouvrière, l’internationalisme n’est pas une simple relation de fraternité abstraite, un problème d’affinité entre les êtres humains, mais une nécessité, la condition préalable à son émancipation totale.

Cette nécessité est imposée autant par la nature de l’objectif historique de la classe ouvrière que par le caractère même de l’ennemi.

A l’« Internationale impérialiste du capital », Marx proposait d’opposer « non pas des discours sur la fraternité, mais la vraie fraternité de la classe ouvrière ».

Sa position, comme celle de Lénine, est aussi éloignée de l’internationalisme abstrait de ceux qui, comme Proudhon, considéraient que le problème national « n’est pas autre chose qu’un préjugé bourgeois », que du nationalisme bourgeois, qui tend à subordonner les intérêts de la classe ouvrière aux « intérêts nationaux », au nom desquels on essaie de camoufler les véritables contradictions entre une partie de la nation (les exploités) et l’autre partie de cette même nation (les exploiteurs).

Dans la théorie marxiste, la subordination des droits et des intérêts généraux de la classe ouvrière et de la révolution constitue l’idée centrale à ce propos.

Mais cela ne peut être aucunement interprété comme un abandon nihiliste du problème. La classe ouvrière, fidèle à sa mission libératrice, ne peut rester indifférente devant aucune forme d’oppression.

Elle devra lutter résolument contre tout privilège accordé à une nation ou à une langue, contre toute forme d’inégalité nationale.

Elle devra lutter pour l’égalité de tous les peuples en affirmant en outre, sans ambiguïtés, l’unité de la classe ouvrière sur les « intérêts nationaux », par-dessus la mesquinerie, l’exclusivisme et le chauvinisme nationalistes.

Avant de pénétrer définitivement dans le vif du sujet, il convient de faire quelques remarques d’ordre méthodologique :

1. Le titre du travail («Le prolétariat devant l’oppression nationale d’Eus- kadi ») indique quel est son thème concret.

Quoique nous devions néces- sairement nous référer à des thèmes plus généraux, l’objet de ce travail n’est pas la « question nationale », mais plutôt l’un de ses aspects, tel qu’il se présente politiquement à l’heure actuelle et en Euskadi

2. Nous sommes conscients qu’« une citation n’est nullement une démons- tration », mais elle illustre le texte, où l’on suivra à proprement parler la trame de l’argumentation.

Si, à cette occasion, nous avons introduit, contrairement à notre habitude, des citations de Lénine, de Marx, etc., ce fut dans cette intention « illustrative ».

L’« analyse concrète d’une situation concrète », qui doit servir de fondement à toute recherche marxiste, est bien l’opposé de la méthode — que nous avons rencontrée plus d’une fois — qui consiste à changer de ligne politique sur des problèmes graves (par exemple : scission ou non-scission), sans que l’analyse de la situation réelle ne varie le moins du monde, uniquement parce que l’on a trouvé de nouvelles citations de Lénine sur le sujet.

3. Lorsque nous parlons de «nationalisme» ou d’« idéologie nationaliste», il faut éviter de confondre avec le concept de « patriotisme ».

Cette distinction pourrait être réfutée par des arguments étymologiques : patrie dérive de -fratia qui prend, à partir du XVIIIe siècle (montée du libéralisme) le sens idéologique de « fraternité, lien de parenté entre frères », entre tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance de classe.

Le dictionnaire lui-même ajoute cependant une nuance chauvine au concept en définissant le patriotisme comme T« exaltation des valeurs subjectives de la patrie».

Par ailleurs, dans les pays slaves et d’Europe centrale où l’idée de nationalisme s’est élaborée politiquement, le terme de « nation » a un sens anthropologique.

Dans les pays slaves, narod exprime tout autant l’idée de « peuple » que celle de « nation », et le dérivé narodnost que l’on traduit habituellement par « nationalité » est également employé au sens d’« ethnie » dans le contexte de l’anthropologie culturelle.

Quoi qu’il en soit, nous maintiendrons cette distinction devenue classique maintenant dans la littérature marxiste, surtout à partir de l’offensive fasciste des années trente.

Dans Berriak 7, nous affirmions que l’élément principal de cohésion du fascisme au niveau idéologique est précisément un furieux matérialisme, qui crépite surtout dans la petite bourgeoisie, laquelle a constitué la base sociale par excellence du fascisme dans l’Italie de Mussolini, en Allemagne nazie, etc. De façon significative, tous les historiens de la guerre civile espagnole parlent de « républicains » d’un côté et de « nationalistes », en se référant aux franquistes, de l’autre.

Sans doute, il est nécessaire de distinguer entre nationalisme de grande puissance («l’Espagne a une vocation impériale», peut-on lire dans le programme de la Phalange) et le nationalisme d’une nation opprimée, lequel a normalement, comme dans le cas du nationalisme basque, un contenu démocratique général.

Toutefois, le tronc idéologique (nationalisme) est le même et il se maintient sur l’alliance de classes, sur une prétendue unité d’intérêts des différentes classes « nationales ». Pour renforcer cette unité, il convient de souligner, sur un mode chauvin, les différences nationales en les considérant absolues.

C’est en ce sens, en ce qu’il s’appuie sur la dissemblance, sur le particularisme et non sur l’égalité des droits de tous les peuples, que le nationalisme est l’opposé idéologique de l’internationalisme.

ORIGINE DE L’OPPRESSION NATIONALE

— L’oppression nationale, comme toute oppression est une oppression de classe.

— En d’autres termes, la forme particulière de l’oppression de l’homme par l’homme, l’oppression nationale, est une manifestation de la lutte de classes.

— L’existence des classes est unie à des phases historiques déterminées du développement de la production. De même, les manifestations concrètes de la lutte de classes sont unies aux développements historiques concrets des relations de production.

— Par conséquent, l’oppression nationale n’est pas seulement une oppres- sion de classe, mais très concrètement une oppression de classe déterminée historiquement.

— L’oppression nationale en tant que telle n’existe pas depuis toujours [1].

Elle apparaît à un moment précis du développement des formes productives.

Dès que les formes de production féodales sont liquidées pour l’essentiel, la classe montante, la bourgeoisie doit liquider en même temps les formes des superstructures (administration, lois, idéologie — en particulier sous la forme de religion catholique) qui s’étaient fossilisées dans la société comme les vestiges de l’étape antérieure.

Ces fossiles constituent un frein pour l’expansion économique.

Au niveau idéologique, la conception médiévale qui considérait la politique et l’économie comme des branches de la morale (qu’il suffise de rappeler l’emprunt avec intérêt considéré comme un «péché d’usure») est remplacée par la nouvelle idéologie de la raison, de la patrie (fratio), de la liberté, etc.

A chaque étape historique, la classe montante, afin d’en arriver à se constituer en classe dominante (et, plus tard, afin de se maintenir dans cette position) doit « universaliser » sa propre revendication de classe et, dans ce but, étendre à toute la société sa propre conception du monde.

Les philosophes bourgeois du xvme siècle développèrent (en la rendant universelle) leur idéologie de classe : liberté, égalité, fraternité devint le mythe-emblème de la Révolution française de 1789.

La bourgeoisie utilise ses propres mythes pour entraîner à sa suite et dans sa lutte tout le peuple. Ce fut le « bas peuple » de Paris qui prit la Bastille, qui lutta pour renverser la monarchie, pour instaurer l’Assemblée, la « démocratie », la « liberté ».

Et sans que celui-ci s’en doute, cette liberté en général a été de l’idéologie pure et simple qui dissimulait la liberté de commerce, concrètement la liberté d’exploitation : liberté pour les bourgeois et sacralisation de leur propriété privée.

Quant à l’égalité, les individus sont « égaux dans la mesure où le sont leurs capitaux » (Engels).

Pour le bourgeois, cette représentation idéologique n’est pas reçue seulement comme une ruse qu’il utilise en toute lucidité pour abuser autrui.

Il lui faut d’abord croire en son propre mythe. L’image que la réalité lui renvoie quotidiennement de son attitude concrète (bourgeois = exploiteur) lui serait insupportable à moins de déguiser sa relation réelle dans la société en une.relation imaginaire grâce à sa réputation idéologique.

Sa revendication maximale va être l’Etat national.

Ce sera en même temps la mystification maximale.

Ce qui est en réalité l’expression politique de ses intérêts de classe particuliers et, par voie de conséquence, la machine chargée de réprimer les classes exploitées sur lesquelles s’exerce sa domination, va être proposé comme l’arbitre impartial des grandes querelles entre citoyens.

Adam Smith, le plus grand économiste libéral, déclare que de « la jonction de beaucoup d’égoïsmes particuliers résulte le bien-être pour la société dans son ensemble », si l’on donne à l’Etat le rôle d’arbitre chargé d’établir et de faire respecter la règle du jeu selon lequel ces « égoïsmes particuliers » vont se heurter.

De cette manière seront justifiées en même temps la libre compétence, la moralité et la neutralité de l’Etat.

La détermination du cadre où cet Etat réalise sa fonction est également l’expression des intérêts de la classe dominante à chaque étape de son développement historique et du développement, des forces productives.

La naissance et la formation des « Etats nationaux » (qui sont en Europe pour la plupart multinationaux ») sont le reflet de ces intérêts à l’étape du capitalisme ascendant. A cette étape, la bourgeoisie doit, d’un côté, instaurer des frontières rigides afin de se protéger de la rivalité des autres Etats et, par ailleurs, unirier des marchés suffisamment importants pour offrir un débouché à sa propre puissance productive et assurer un rythme d’expansion convenable à cette puissance.

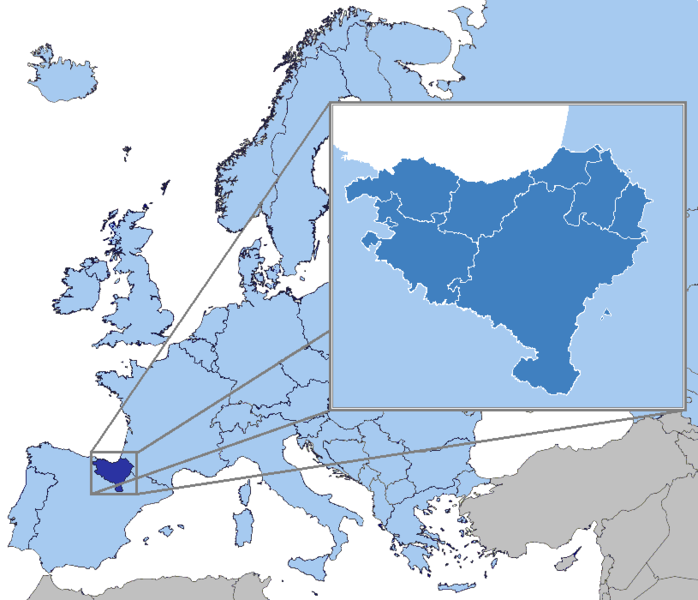

Ces marchés «nationaux» se forment sur la base de l’existence des intérêts communs des bourgeoisies, qui ont surgi localement dans chaque unité économique de l’époque féodale. C’est ainsi qu’en Europe des peuples na-tionaiement différents ont été intégrés à des unités étatales multinationales ou encore, comme c’est le cas pour Euskadi, sont divisés en deux Etats différents [2].

Afin de renforcer l’unité de ces Etats, les bourgeoisies des différentes nationalités qui y sont intégrées entreprennent d’éliminer (car elles ont un intérêt de classe commun) tout ce qui peut s’opposer à cette unité : elles s attachent à bloquer l’histoire et la culture de ces nationalités, à commencer par la langue nationale.

L’unification administrative et juridique est entreprise en éliminant la législation locale quelle qu’elle soit, toutes les libertés, les franchises, ou les privilèges [3].

Ce n’est pas que cette bourgeoisie montante apparaisse tout d’un coup, avec la création des premiers comptoirs.

Au 18ème siècle, elle devint la classe dominante, mais son origine est beaucoup plus ancienne.

Le capitalisme (et avec lui le capitalisme bourgeois) est né au sein de la féodalité.

Ce n’est qu’une fois établies les formes capitalistes de production que s’est brisée la superstructure politique féodale.

Parfois le processus fut progressif, mais les relations capitalistes de production apparaissent toujours en premier lieu dans l’industrie ; les contraintes féodales dans l’agriculture sont éliminées postérieurement, la superstructure politique étant alors liquidée.

En Euskadi, depuis l’apparition au XIII et au XIVe siècle, d’une bourgeoisie commerciale basque naissante, fondée sur le commerce de la laine et du fer avec la Baltique et installée dans les villes (villas), jusqu’à la liquidation définitive des franchises en 1876, ce qui se produisit, ce rut le lent affrontement de la forme sociale capitaliste avec la forme sociale féodale.

La classe qui représentait le progrès historique à ce moment, la bourgeoisie donc, imposa et il ne pouvait en être qu’ainsi, son intérêt de classe particulier et, par là même, les formes de superstructures correspondantes au mode de production qu’elle représentait.

Ainsi, quand nous disions que l’oppression nationale d’Euskadi est une oppression de classe historiquement déterminée, notre but est d’indiquer comment, à une étape donnée du développement des forces productives, la bourgeoisie a dû opprimer le peuple basque dans sa nationalité afin de pouvoir réaliser, et plus tard maintenir, les intérêts qu’elle représentait en tant que classe.

LES DIFFERENTES CLASSES FACE A L’OPPRESSION NATIONALE

L’oppression nationale, dont nous venons de voir. l’origine de classe, s’exerce sur l’ensemble de la collectivité nationale. Cependant, les réponses que les différentes classes opposeront à cette oppression vont différer. Dans le cas de l’Euskadi :

— La grande bourgeoisie, qui se consolide à la fin du siècle comme un ré- sultat de la fusion du capital industriel et du capital bancaire, n’a jamais été nationaliste, pas même étatiste, sinon férocement centraliste, de même que la grande bourgeoisie catalane, castillane ou andalouse.

Leurs intérêts ont toujours été liés à l’unité de l’Etat espagnol, qui leur proportionnait un marché étendu, une main-d’oeuvre à bon compte provenant des zones rurales sous-développées et des dispositions tarifaires protectionnistes.

— La petite ou la moyenne bourgeoisie (c’est-à-dire la bourgeoisie non monopoliste) basque, dont la montée est liée à la montée de la grande bour- geoisie, se trouve cependant opposée à cette dernière en ce que la concen- tration monopoliste que celle-ci représente suppose sa liquidation en tant que classe autonome.

Sur la base de ses contradictions avec la bourgeoisie monopoliste, le sentiment national surgit en elle.

Ce sentiment national, per- sécuté par la grande bourgeoisie, se transforme en idéologie nationaliste et en alliance de classes.

C’est ainsi qu’elle essaiera d’entraîner la collectivité na- tionale opprimée pour défendre ses intérêts de classe, qui l’opposent — nous insistons là-dessus — aussi bien au grand capital qu’au prolétariat.

Les caractéristiques particulières du processus d’industrialisation du pays (1. rapidité; 2. comme base au capital financier; 3. de rapide concentration) font qu’il reste à peine une faible marge pour une moyenne bourgeoisie à l’image de celle qui constitue la base sociale du nationalisme catalan.

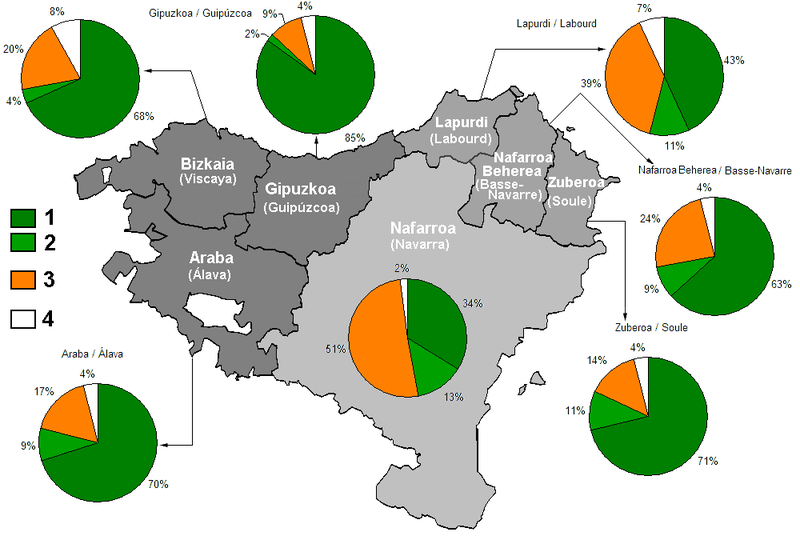

Mais simultanément ces caractéristiques et, en même temps, le processus de concentration précoce centuplent le nombre de comptables, petits commerçants, rentiers, employés de banque, propriétaires de petits ateliers auxiliaires, etc., couches sociales qui se joignent aux baserritarras (petits fermiers — paysans) et aux arrantzales d’une part, au clergé et aux professions libérales d’autre part et qui constituent la base sociale la plus importante du nationalisme basque.

— La classe ouvrière apparaît divisée face au problème de l’oppression nationale.

D’abord, une fraction importante du prolétariat d’origine basque se laisse entraîner par l’idéologie cléricale, patriotarde et anticommuniste des bourgeois du P.N.V. à qui elle laisse le soin de trouver la solution du pro- blème. La création d’une centrale syndicale chrétienne implique de la part du P.N.V. (le S.O.V. en 1911) des intentions clairement intégrationnistes.

Ce qui n’empêche pas celle-là de provoquer certaines tensions de gauche à l’in- térieur de l’a famille nationaliste aux périodes d’agitation convulsive de la lutté de classes (par exemple en 1934, pendant l’insurrection des Asturies).

Par ailleurs, une autre fraction conséquente du prolétariat assimile rapidement l’expérience de la lutte de classes et s’affirme, avec les mineurs des Asturies, comme la classe’ ouvrière la plus combative de la péninsule.

Entré 1890 et 1906, quatre grèves générales éclatèrent (« l’état de guerre » ayant été décrété en mai 1890 et pendant l’été 1903) et dix-sept grandes grèves partielles.

Le centre de gravité de ces combats se situe dans la zone minière et industrielle de la rive gauche du Nervion.

L’organisation politique ouvrière la plus influente de l’époque est le parti socialiste, dont le premier centre fut créé à Bilbao en 1886.

En 1904, Tomas Meabe, qui représentait le patriotisme socialiste naissant, fonda la « Jeunesse socialiste (Juventud socialista).

Néanmoins, ni Meabe, ni Arteta, ni: les autres socialistes de l’époque n’arrivèrent à faire changer la politique globale du P.S.O.E. en ce qui concerne le problème de l’oppression nationale ; ce qui est envisagé comme une tentative bourgeoise et n’a rien à voir avec la classe ouvrière. C’est ainsi que la lutte contre l’oppression nationale s’abîme pitoyablement aux mains des classes moyennes, lesquelles à travers le P.N.V. profiteront de cette circonstance pour entraîner de larges secteurs de travailleurs à la défense de leurs intérêts de classe.

Incapacité de la petite et de la moyenne bourgeoisie de résoudre le problème de l’oppression nationale

L’industrialisation de l’Euskadi et, avec elle, l’instauration définitive du mode de production capitaliste et l’apparition du prolétariat comme la classe la plus forte numériquement se produisent au dernier tiers du XIXe siècle et se consolident définitivement après la Première Guerre mondiale. A cause des conditions particulières de ce développement, la révolution économique et sociale n’est pas accompagnée au niveau politique de la révolution démocratique bourgeoise correspondante.

Le problème de l’oppression nationale, qui avait été résolu tant bien que mal 4 dans la majorité des pays qui réaliseront leur révolution bourgeoise au xixe siècle, reste une question pendante et fait partie des revendications démocratiques générales dans les pays où le mode de production capitaliste s’est instauré, comme dans la Russie tsariste ou l’Etat espagnol, sous des formes politiques autocratiques.

Ce qui revient à dire que la révolution industrielle du Pays basque se produit :

a) Sans la révolution politique démocratico-bourgeoise correspondante.

b) Tardivement. Non pas à la phase concurrentielle du capitalisme montant, mais à la phase impérialiste du capitalisme.

Chacune des classes qui, dans leur ensemble, constituent la collectivité nationale opprimée agit, par rapport à la revendication nationale, avec les mêmes caractéristiques qui les différencient dans la lutte démocratique en général, dont cette revendication fait partie. Ces caractéristiques sont déterminées par leurs intérêts de classe et ceux-ci, à leur tour, par la place qu’ils occupent dans les relations de production.

Chacune de ces classes essaie d’« universaliser » sa propre revendication.

De la sorte, la bourgeoisie non monopoliste basque essaie d’universaliser sa revendication de classe sous le couvert d’une mystification du genre « intérêts nationaux », « autogestion du capital et du travail », « réalisons d’abord l’Euskadi libre, nous déciderons plus tard qu’elle soit capitaliste ou communiste », etc.

Plus loin, il apparaîtra jusqu’à quel point cette universalisation est tout simplement idéologique. Ce qu’il importe de souligner ici, c’est que, au niveau de l’histoire, la seule classe qui ait assumé politiquement la revendication nationale basque a été cette bourgeoisie non monopoliste, et que son échec n;est pas fortuit mais au contraire qu’il est nécessaire.

Nous l’avons déjà dit : à chaque étape historique, il y a une classe qui marche dans le sens de l’histoire en défendant ses propres intérêts de classe, et qui assume pour ainsi dire la responsabilité du devenir de la société dans son ensemble.

D’où Marx a constaté dans le Manifeste le rôle révolutionnaire important que joue la bourgeoisie.

Mais une fois cette étape révolue, les classes qui s’agrippent au passé (que ce soit pour maintenir leurs privilèges ou que ce soit pour les reconquérir) deviennent réactionnaires.

En défendant ce qui est caduc, elles s’opposent au progrès de l’humanité et de l’histoire, et la destruction devient leur destin inévitable et nécessaire.

Elles ne sont révolutionnaires que dans la mesure où elles abandonnent leur point de vue particulariste et qu’elles adoptent, devant l’imminence du changement, le point de vue de la classe montante.

Les paysans carlistes qui prennent le maquis, vers le milieu du siècle dernier, afin de défendre leurs privilèges passés posent leurs revendications de manière réactionnaire : ils revendiquent le retour au passé, à la société féodale, à l’absolutisme monarchique, à l’idéologie et l’organisation cléricales de la communauté, car les privilèges présentaient à ce moment précis un obstacle légal au développement des forces productives (rappelons l’article sur les privilèges de Bizkaia interdisant l’exportation du minerai de fer), comme l’étaient les coutumes cléricales pour l’institution monarchique telle que la concevait le prétendant et ses partisans.

A notre époque, à l’époque de l’impérialisme (stade suprême du capitalisme) seule une société socialiste constitue une issue possible au système actuel.

Le retour au capitalisme compétitif de la libre concurrence est désormais impossible ; il signifierait « un retour en arrière » de l’histoire.

La situation de cette bourgeoisie non monopoliste dans l’ensemble des relations sociales de production (opposée aussi bien à la grande bourgeoisie qu’au prolétariat, dont le triomphe impliquerait son élimination totale en tant que classe exploiteuse) détermine ses alternatives politiques. Il ne s’agit donc absolument pas de dire que «la bourgeoisie a mal fait» ou «qu’elle a trahi le peuple basque ».

Elle n’a fait que se limiter à défendre ses intérêts de classe particuliers. Etant donné la forme originale du mode de production capitaliste en Euskadi, toutes les batailles possibles que la bourgeoisie non monopoliste présenterait sous forme d’une tentative de choix autonome sont d’ores et déjà vouées à l’échec.

Ses hésitations.

Son comportement fut toujours hésitant et sera toujours hésitant.

Lorsque après le bond définitif de la guerre de 1914, les secteurs les moins rétrogrades de la bourgeoisie industrielle prétendent porter le coup de grâce à la dictature agraire des grands propriétaires terriens, encore influents dans les organes du gouvernement, la petite et la moyenne bourgeoisie catalane et basque se joignent en principe à la lutte, mais devant le spectacle du prolétariat dans la rue (occupations d’usines à Barcelone, grèves générales, combats pour les libertés démocratiques), la marche en arrière devient manifeste.

Et c’est précisément la bourgeoisie « catalaniste », celle-là même qui avait déclenché le mouvement, qui promouvra le capitaine général de Catalogne, Primo de Rivera, au rang de dictateur de l’Etat.

A peine un mois ayant le coup d’Etat de Primo de Rivera, un illustre représentant du « basquisme par degrés» (Vasquismo gradualistà) Eduardo Landeta, délimitait quant à lui, avec une louable franchise, « jusqu’à quel point la bourgeoisie basque est disposée à s’avancer» en étant nationaliste, et en combattant simultanément la révolution [5].

L’oppression nationale est le fruit du capitalisme.

Seule la destruction du système, la destruction de l’Etat en premier lieu, pourra venir à bout de cette oppression. C’est-à-dire : la révolution. Mais la « frousse » qu’elle (la bourgeoisie) a de la révolution n’est pas moindre que son refus de l’absolutisme.

De là ses hésitations, ses ambiguïtés dans la lutte pour les revendications démocratiques dont fait partie la liberté nationale.

Cette classe, dit Lénine, « craint la démocratisation complète du régime politique et social.

Elle peut toujours concerter une alliance avec l’absolutisme, contre le prolétariat.

La petite bourgeoisie a, par sa nature même, une attitude équivoque : d’un côté elle se trouve attirée vers le prolétariat, et la démocratie; de l’autre, elle est attirée vers les classes réactionnaires ; elle essaie d’arrêter le cours de l’histoire, elle est capable de se laisser entraîner par les expériences et les coquetteries de l’absolutisme, elle est capable de concerter une alliance avec les classes dominantes contre le prolétariat, afin de renforcer sa position de petits prolétaires. » En Euskadi, ces couches sociales moyennes dont nous parlons ne se maintiennent pas toujours dans la même attitude, face à la même alternative.

Et, de même qu’en Catalogne c’est la moyenne bourgeoisie qui donne le ton à l’ensemble du nationalisme catalan (un nationalisme qui n’en est pas un, mais tout au plus autonomisme ou régionalisme), en Euskadi, c’est la petite bourgeoisie, plus proche du prolétariat, qui marque de son empreinte le nationalisme basque lequel, par suite, est beaucoup plus «nationaliste». La moyenne bourgeoisie, dont les représentants se trouvent toujours encastrés dans le P.N.V., se montre en général disposée à envoyer les « principes » aux archives6, ce qui donne lieu à des tensions et des scissions (1910, 1923, 1930…).

Cette moyenne bourgeoisie est avant toute chose antisocialiste et pour renforcer idéologiquement sa stratégie d’alliance de classes, elle insiste en particulier sur la religion et le cléricalisme traditionnel du pays.

Chaque fois que cette classe réussissait à contrôler le P.N.V. et nouait des relations plus étroites avec les partis de droite, les secteurs les plus avancés de la base, petits bourgeois en majorité, réagissaient en provoquant des scissions.

Les scissionnistes se présentaient invariablement comme d’une tendance non confessionnelle face à l’intégrisme du P.N.V.

Le principal appui idéologique de cette tendance, lui-même beaucoup plus radical quant au problème de la séparation, est le chauvinisme anti-espagnol, chauvinisme qui prend parfois la forme d’un véritable racisme 7.

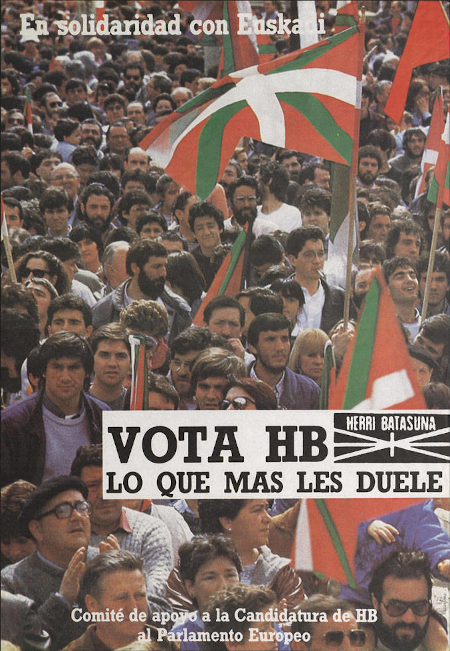

La prépondérance de l’un ou l’autre de ces courants se manifeste en général par un penchant plus ou moins marqué vers l’interventionnisme dans la politique de l’Etat (pactes avec les mauristes, les jaimistes, avec l’Action catholique…, participation aux élections), ou par un penchant vers « l’abstentionnisme » par rapport à la politique de l’Etat.

Cependant, aucun de ces courants ne pose le problème fondamental : celui de la destruction du système.

La caractéristique de classe du nationalisme basque le conduit toujours à cette contradiction de devoir concilier le radicalisme de sa revendication avec le maintien de son statut social.

Depuis la position de ceux qui, par le biais de leur fonction de député, réduisaient leur « patriotisme » à la défense des privilèges que l’accord économique forfaitaire de 1875 leur accordait, jusqu’aux formules les plus radicales du nationalisme petit-bourgeois, en passant par «l’attente raisonnable et pacifique d’un futur plus souriant », quand le statut d’autonomie sera le remède à tous les maux, toutes les formules proposées par la bourgeoisie nationaliste ont escamoté le fond du problème : notre peuple ne sera réellement libre que le jour où il aura le pouvoir de se déterminer librement, de disposer de lui-même, de choisir librement sa séparation ou son intégration sur un pied d’égalité avec les peuples voisins.

Mais jouir de ce pouvoir signifie qu’il faut l’arracher à ceux qui détiennent le pouvoir aujourd’hui. Insistons davantage : à notre époque, cela signifié la révolution. De là, la possibilité de coexistence d’un profond radicalisme dans les déclarations et même dans les méthodes et d’une politique globalement centriste, comme celle dont nous parlions dans notre Zutik ! 52, à propos de l’ex-E.T.A.

De là encore les hésitations et les ambiguïtés de ces classes moyennes dans la lutte pour la liberté nationale et autres revendications démocratiques. Hésitations et ambiguïtés aussi nécessaires que leur échec historique.

Car quoique ces secteurs affrontent, avec décision et violence parfois, l’appareil répressif de l’Etat autoritaire, il leur manque, de par leur condition de classe, une réponse autonome et homogène. N’oublions pas qu’historiquement la base sociale par excellence des mouvements fascistes a été donnée par la petite bourgeoisie (nazisme en Allemagne, poujadisme en France, fascisme italien, phalangisme…).

De la sorte, s’il est vrai que des secteurs déterminés de ces classes moyennes sont appelés- à jouer un rôle dans la lutte révolutionnaire pour la liberté de l’Euskadi, le fond du problème se trouve dans l’habileté du prolétariat à s’organiser et à organiser ce combat en en prenant la direction.

Et ce n’est que dans la mesure où les masses ouvrières dirigeront le mouvement révolutionnaire dans son ensemble en entraînant à leur suite ces secteurs hésitants que l’Euskadi sera libre.

La classe ouvrière doit prendre la direction de la lutte contre l’oppression nationale

Résumons brièvement ce qui précède :

— L’oppression nationale a une origine de classe et seule une réponse de classe donnera une solution juste à ce problème.

— La grande bourgeoisie est seule à trouver son intérêt dans le maintien de l’oppression nationale qui s’exerce sur notre peuple.

— Le reste des classes bourgeoises adopte, en ce qui concerne l’oppression nationale, différentes positions; mais elles sont toutes hésitantes et équivoques.

Ce qui s’explique par :

a) le contenu global de sa revendication de classe, déterminé par sa position de classe, qui l’oppose aussi bien au monopolisme qu’au prolétariat ;

b) son idéologie d’alliance de classes renforcée par des principes chau- vinistes et cléricalistes.

Afin de conclure sur ces points : dans les conditions actuelles, seule l’instauration révolutionnaire de la démocratie totale (ce qui implique le socialisme) pourra en finir définitivement avec l’oppression nationale.

Il ne s’agit pas de devoir repousser la lutte contre l’oppression nationale à une étape postérieure à l’instauration du socialisme (comme l’ont prétendu certaines interprétations opportunistes auxquelles, du reste, Lénine lui-même s’opposa) ; mais il s’agit d’inscrire cette lutte, en tant que lutte pour n’importe quelle revendication démocratique générale non satisfaite, à l’intérieur du processus global de lutte pour le socialisme [8].

Tant que le capitalisme se maintiendra, il ne pourra y avoir de véritable démocratie, ni de véritable égalité entre les différents peuples et nations. Mais il ne faut aucunement en déduire des mots d’ordre démobilisateurs en ce qui concerne la lutte démocratique, dont la revendication nationale fait partie.

« Celui qui oublie pratiquement que son devoir est d’être le premier à proposer, à approfondir et à résoudre toute question démocratique d’ordre général n’est pas un vrai communiste [9]. »

La révolution sociale ne se produit pas tout d’un coup, grâce à une conjoncture favorable, mais elle est le sommet d’une série de luttes partielles : « Les révolutions politiques sont inévitables dans le processus de la révolution socialiste, qu’il ne faut pas considérer comme un acte isolé, mais comme une époque de violentes commotions politiques et économiques [10]. »

« L’insurrection elle-même, phase culminante de la révolution, peut éclater non seulement en conséquence d’une grosse vague de grèves, ou d’un soulèvement militaire contre un régime dé-mocratico-bourgeois, etc., mais aussi à cause de n’importe quelle crise politique du genre Dreyfus ou Zabern, ou d’un référendum sur l’autonomie d’une nation opprimée [11]. »

Voilà pourquoi le prolétariat, la classe révolutionnaire de notre époque, doit appuyer et tenter de prendre la direction de toute lutte pour les revendications démocratiques y compris la lutte pour la liberté nationale des nations opprimées.

Mais, en réalité, elle se convertira en classe dirigeante de ces transformations démocratiques précisément dans la mesure où elle ne renoncera pas à son propre point de vue, dans la mesure où, tout en maintenant son indépendance de classe, elle se portera en avant.

Ces « transformations politiques réalisées avec un sens authentique de la démocratie ne peuvent en aucun cas, et quelles que soient les circonstances, éclipser ni affaiblir la consigne de la révolution socialiste [12] ».

En cas contraire, la puissance révolutionnaire de la classe ouvrière ne se transformerait pas en pratique révolutionnaire.

Le fait que la classe ouvrière soit la classe révolutionnaire la plus conséquente ne dépend d’aucune raison magique.

A l’inverse, ce n’est concrètement que le résultat de ses conditions matérielles d’existence : du fait d’être la classe la plus exploitée et opprimée, la plus nombreuse et la mieux organisée.

Les classes sociales sont le produit de l’ensemble des structures politiques, économiques, idéologiques… d’une organisation sociale donnée et de la relation que ces structures maintiennent entre elles.

Dans les conditions de notre lutte, la situation matérielle de la classe ouvrière la rend la classe la plus organisée, la plus habile et la plus décidée à la lutte. Sa situation concrète fait que, jour après jour, l’indignation et la rage s’accumulent nécessairement, effet inévitable des arbitraires des exploiteurs, et constituent son instinct de classe.

Cet instinct, transformé en conscience grâce à l’expérience de la lutte et sous l’influence de Tavant-garde révolutionnaire, se transforme en moteur de la révolution.

Prenons un exemple : au moment de la grande mobilisation de décembre, qui donc a fait la grève, qui a combattu dans les manifs et sur les barricades, qui a été emprisonné pendant la répression qui a suivi les procès ?

Il ne fait pas de doute que l’émotion provoquée par La stupidité et le cruel arbitraire des fascistes a atteint de larges secteurs populaires, au-delà de la classe ouvrière.

Malgré tout,Quelle est la classe sociale qui a constitué le gros des forces qui ont su matérialiser cette émotion populaire en actes concrets de lutte contre les fascistes ?

On nous rétorquera sans doute que cela était normal, que cela allait de soi, que ce ne sont pas les patrons qui vont faire la grève, même les plus « démocrates », y compris les coopérativistes.

On nous rétorquera aussi qu’il était logique que dans les zones de grande concentration industrielle, où les ouvriers sont plus organisés dans leur attitude combative face à l’ennemi, l’affrontement fût plus étendu, la grève et la solidarité générales.

C’est justement cela et rien d’autre que nous prétendons/Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit aucunement de raisons magiques, mais des conditions d’existence propres à la classe ouvrière, qui sont déterminées par le développement actuel des forces et des relations de production.

C’est-à-dire que les ouvriers sont rassemblés dans de grandes entreprises, ce qui donne un haut niveau de concentration ; la classe ouvrière est la plus nombreuse, elle est la plus exploitée et par conséquent la plus combative au moment de l’affrontement, et la plus habile à matérialiser l’indignation et la rage contre l’oppression et l’exploitation dans des actes concrets de la lutte.

C’est le capitalisme par sa logique même qui a créé ces conditions matérielles.

De là l’affirmation de Marx : « Le système a engendré ses propres fossoyeurs. » De là la puissance révolutionnaire du prolétariat, qui « n’a rien d’autre à perdre que ses chaînes, mais qui a tout un monde à gagner ».

Puisque la puissance révolutionnaire de la classe ouvrière dépend de ses conditions matérielles d’existence en tant que classe, le prolétariat prendra la tête du processus révolutionnaire dans la mesure où il ne renoncera pas à son propre point de vue.

Que par exemple, en décembre, d’autres secteurs populaires, non prolétaires (arrantzales, petits commerçants des régions semi-rurales, étudiants…), se joignissent courageusement au combat, est dû au fait qu’à l’étape actuelle du capitalisme ils sont eux aussi, à un degré différent, victimes de l’oppression par le système.

Le prolétariat doit donc essayer de les entraîner avec lui dans la lutte.

Mais comme ces secteurs et ces couches sociales manquent d’une option autonome et globale, leur pratique ne sera révolutionnaire que dans la mesure où elle se joindra au combat global du prolétariat, au combat pour le socialisme et l’internationalisme, c’est-à-dire pour la suppression de toutes sortes d’exploitation et d’inégalité entre les peuple^ et les nations.

Pour conclure, la classe ouvrière prendra la direction de la lutte contre l’oppression nationale (seule et unique façon d’obtenir la liberté de notre peuple) si, en se joignant au combat trahi jusqu’ici par les hésitations des classes moyennes, elle ne renonce pas à ses intérêts de classe particuliers, mais au contraire, si elle prend appui sur eux; si elle ne renonce pas à son propre point de vue, mais, au contraire, si elle le fait valoir; si elle ne se laisse pas entraîner dans des alliances temporaires, mais, au contraire, si elle insiste sur la spécificité de son combat :

« En soulignant la solidarité des groupes oppositionnels avec les ouvriers, les communistes feront remarquer et expliqueront toujours aux ouvriers le caractère temporaire et conditionnel de cette solidarité, ils défendront toujours les intérêts particuliers du prolétariat comme ceux d’une classe qui peut demain s’opposer à ses alliés d’aujourd’hui. »

On peut nous rétorquer : une telle affirmation ne va-t-elle pas affaiblir tous ceux qui luttent pour la liberté politique à l’époque présente?

Seuls sont -forts ceux qui luttent en s’appuyant sur des intérêts véritables clairement compris par des classes déterminées.

Tout ce qui peut rendre opaques les intérêts des classes, qui jouent déjà un rôle dominant dans la société actuelle, ne peut qu’affaiblir les combattants (…par ailleurs) dans la lutte contre l’absolutisme.

La classe ouvrière doit elle-même se mettre en avant, car elle seule est conséquente jusqu’au bout, et seule, elle est l’ennemie inconditionnelle de l’absolutisme ; les compromis entre elle et l’absolutisme sont impossibles ; seule la classe ouvrière peut être l’alliée sans restrictions, sans indécisions, sans retours en arrière, de la démocratie.

En 1905, au beau milieu de la lutte contre l’absolutisme tsariste, Lénine se demandait : « Est-ce que l’ouvrier conscient peut oublier la lutte démocratique en l’honneur de la lutte socialiste, ou la lutte socialiste en l’honneur de la lutte démocratique ? Non. L’ouvrier conscient s’appelle social-démocrate parce qu’il a compris la relation qui existe entre l’une et l’autre lutte [13]. »

Apport de la classe ouvrière au combat contre l’oppression nationale

«Pour la classe ouvrière, disions-nous-dans Zutik ! 52, il ne s’agit pas simplement de reprendre la lutte nationale de la bourgeoisie. Pour cette dernière, la libération nationale est un objectif politique avec lequel l’exploitation de classe peut être maintenue. Pour la classe ouvrière, la fin de l’oppression nationale est un objectif démocratique à atteindre au bénéfice de tout le peuple dans son processus de lutte vers le socialisme. »

C’est-à-dire non seulement elle vivifie une lutte déjà existante, mais encore elle la transforme, en lui donnant un contenu révolutionnaire, socialiste. Une fois écoulé le délai de temps dont la bourgeoisie disposait pour trouver, comme nous le disions plus haut, une solution au problème, la classe ouvrière, seule classe inconditionnellement démocratique, ne doit pas se limiter à appuyer le contenu démocratique général (non socialiste) donné par les classes moyennes à son combat, ratais, tout d’abord, elle doit arracher à la bourgeoisie l’apanage de la défense exclusive de ce contenu et mener la lutte jusqu’à ses dernières conséquences.

De quelle façon cela peut-il se matérialiser ?

Quel est l’apport de la classe ouvrière à la lutte nationale quand elle arrache à la bourgeoisie l’apanage de la lutte que celle-ci avait prétendu jusque-là monopoliser, et qu’elle prend la direction de cette lutte ?

La classe ouvrière apporte sa conception particulière, révolutionnaire, scientifique de la lutte et elle détruit parallèlement la représentation idéologique bourgeoise de la lutte. C’est-à-dire qu’elle détruit les idées, les mythes et les falsifications dont la bourgeoisie se servait pour abuser les masses basques et les entraîner dans un combat qui n’était pas le leur.

En Euskadi, 1e nationalisme «grande Espagne» est une des manifestations de l’idéologie de la classe dominante, la grande bourgeoisie.

En réponse à ce nationalisme ultra-réactionnaire, les classes moyennes basques ont bâti une autre idéologie, l’idéologie nationaliste basque.

Les classes moyennes, en mettant l’accent sur la différence plutôt que sur l’égalité, essaient d’étendre à tous les secteurs populaires de la collectivité nationalement opprimée ses formes particulières de conscience sociale, sa conception idéologique particulière.

Le stratagème utilisé de préférence est celui d’« intérêts nationaux».

Elles présentent comme tels leurs intérêts particuliers antiprolétaires et antimonopolistes.

D’une façon très significative, l’appel que le «Gouvernement basque» de Leizaola dirigea «à tout le peuple basque», au moment du procès de Burgos, préconisait, pour qu’il n’y ait aucun doute possible : « Nous faisons appel aux patrons et aux ouvriers… »

La bourgeoisie nationaliste est parfaitement consciente du fait que, toute seule, c’est-à-dire sans l’appui de la classe la plus nombreuse et combative, le prolétariat qu’elle essaie d’entraîner au moment de présenter une autre solution dans l’alternative face au franquisme, sa force est nulle.

Sa position de classe lui fait à la fois désirer et craindre la force de la classe ouvrière. Si la classe ouvrière ne se mobilise pas, le capitalisme monopoliste continuera à imposer sa loi.

La bourgeoisie nationaliste sait que cela signifie pour elle continuer à être repoussée du groupe qui gère l’économie, et être reléguée dans le dernier wagon des exploiteurs.

Mais la bourgeoisie nationaliste sait aussi que si le prolétariat se mobilise contre l’oppression à laquelle il est soumis, elle court le risque d’être débordée par l’action révolutionnaire de ce dernier, et de voir la fin de ses privilèges de classe exploiteuse.

C’est pour cette raison que la bourgeoisie nationaliste a et aura toujours une attitude hésitante, et appliquera une politique centriste.

Dans l’appel du « Gouvernement basque » auquel nous venons de faire allusion, le désir était manifeste que les gestes de protestation contre le jugement de Burgos «restent dans les normes des convenances qui ont toujours caractérisé les actions de masses de la résistance basque ».

De cette nécessité à la fois d’entraîner et de contenir les masses révolutionnaires découle l’impuissance de la bourgeoisie nationaliste à diriger un combat, quel qu’il soit, pour la liberté de TÈuskadi. Si, comme nous l’avons déjà dit, toute idéologie tend à se transmettre à d’autres classes, pour l’idéologie nationaliste cette caractéristique apparaît de façon particulièrement nette.

L’appel aux « patrons et aux ouvriers » traduit bien cette conception d’alliance de classes : patrons et ouvriers basques et, en tant que tels (on veut nous le faire croire), ayant des intérêts convergents.

« Faisons d’abord l’Euskadi libre et nous verrons plus tard qu’elle soit socialiste ou capitaliste » entend-on souvent répéter, même par des organisations prétendues « socialistes ». Mais nous posons la question : cet Euskadi, ce sera quoi, pour le moment ?

C’est-à-dire : si l’on repousse à plus tard la transformation socialiste de la société basque, cet Euskadi, pour quoi nous luttons, ce sera quoi, n’étant « ni socialiste ni capitaliste » ? Et, si ce n’est pas encore le socialisme, ce ne peut être nécessairement que le capitalisme.

L’on parie donc sur le maintien de l’exploitation de rhomme par l’homme.

Que cet homme qui exploite les autres soit Basque ne nous console nullement. Ne sont-ils pas Basques ceux-là aussi qui nous exploitent aujourd’hui?

L’oppression nationale s’exerce sur l’ensemble de la nation.

Cela ne diminue ni n’altère les contradictions entre les différentes classes qui forment la collectivité nationale : « Quant aux éléments démocratiques dans les nationalités opprimées… tout le monde sait et voit qu’au sein de ces catégories de population les contradictions de classes sont beaucoup plus profondes et solides que leur solidarité entre elles contre l’absolutisme et en faveur des institutions démocratiques [14]. »

Que l’on comprenne bien : il ne s’agit pas de renoncer par principe à essayer d’intégrer les éléments démocratico-bourgeois de la nationalité opprimée dans le combat contre l’oppression nationale et les autres formes d’oppression politique.

Mais, en revanche, il faut éviter de se laisser intégrer dans le combat réformiste de ces éléments.

En hommage à l’appui de quelques milliers de petits commerçants, avocats, techniciens, petits industriels, etc., le prolétariat ne peut renoncer à son point de vue indépendant et rabaisser de temps à autre les objectifs de la lutte pour empêcher la désertion de ces alliés. Une politique fondée sur des concessions pour éviter la débandade de ces alliés ne ferait que provoquer la contagion, au prolétariat lui-même, de ces hésitations qui en sont la cause.

Une telle politique signifierait de fait l’abandon, une fois de plus, du rôle dirigeant de la classe ouvrière au profit de la bourgeoisie.

« Seul le prolétariat peut être le combattant d’avant-garde pour la liberté politique et pour les institutions démocratiques parce que, en premier lieu, l’oppression politique retombe sur lui, avec la plus grande dureté, sans que rien ne l’atténue [15] »

Face au chauvinisme, la solidarité de classe

Comme nous l’avons dit, l’alliance de classes est à la base de la conception nationaliste. Cette alliance de classes se trouve renforcée par le chauvinisme, autant dans le sens de glorification de ce qui est autochtone que dans le refus de ce qui vient de l’extérieur, considéré comme étant mauvais en soi.

Dans L’Insurrection en Euskadi publié en 1964, on parle « des Espagnols, dont il importe peu, en tant qu’Espagnols, qu’ils soient de droite ou de gauche ».

Dans l’article de Sarrailh « Nationalisme révolutionnaire » paru dans Branka (n° 1, 1966), on oppose deux pôles de la contradiction fondamentale : le pôle basque — progrès, au pôle espagnol — réaction.

Dans un tableau résumé, le Pays basque est identifié à : sens (langue, caractère de ce qui est) basque, socialisme, propriété sociale, « euskaldunité », progrès.

A l’autre pôle, l’Espagne représente : castillan, féodalité-bourgeoisie, propriété bourgeoise et féodale, hispanité, réaction. Aujourd’hui encore, certains courants nationalistes ont « résolu » le problème de concilier nationalisme et marxisme au moyen de l’identification pure et simple de la réaction et « des Espagnols », au point que les bourgeois exploiteurs basques cessent de l’être (basques) car « ils manquent d’une véritable conscience nationale ».

On peut ainsi utiliser les vieux clichés, et la lutte peut être présentée comme une lutte « entre l’Euskadi et l’Espagne ». Le stratagème est aussi élémentaire qu’efficace.

A mesure que l’on comprend que certains Basques sont des ennemis, on met en cause leur naturalisation et on les inscrit sur l’autre tableau. Ils ne sont plus Basques, mais «objectivement Espagnols ».

A mesure que ces courants nationalistes « de gauche » (où notre organisation a piétiné pendant longtemps) progressent, sous la pression du développement de la lutte révolutionnaire, vers des attitudes plus radicales, nous verrons comment tous ceux qui étaient hier encore d’importants alliés sont inscrits sur le tableau à côté des « Espagnols ». On commence déjà à reprocher au P.N.V. d’être un parti bourgeois et « par conséquent » espagnol.

Du racisme ultra-réactionnaire de Sabino, on est arrivé à des formes plus raffinées d’alliance de classes.

La religion, cette idéologie qui tend à identifier magiquement riches et pauvres, fut à une époque, de même que le racisme, l’arme; principale de l’alliance de clans.

Aujourd’hui, elle a en partie perdu de son importance, mais le chauvinisme, spécialement le chauvinisme anti-espagnol, continue à être à l’ordre du jour, y compris, comme nous l’avons vu, dans les courants les plus avancés du nationalisme actuel.

« Le chauvinisme de la bourgeoisie, disait Marx il y a cent ans, n’est autre chose que de la vanité qui attribue une physionomie nationale à toutes ses prétentions.

Le chauvinisme est un moyen… (pour) réduire à l’esclavage les producteurs de tous les pays, en les excitant les uns contre les autres, contre leurs propres frères des autres pays ; le chauvinisme est un moyen d’empêcher la collaboration internationale de la classe ouvrière, condition première de l’émancipation de celle-ci [15]. »

Dans la grande grève des mineurs de 1890 dont nous avons parlé, l’une des revendications principales était la destruction des baraquements où les ouvriers étaient logés.

Ces baraques en bois, situées près des filons des mines, regroupaient les travailleurs selon leur origine géographique : Aragonais, Galiciens, Basques, etc. Les contremaîtres les excitaient continuellement les uns contre les autres pour les diviser et pour qu’ils s’opposent entre eux. « Les Aragonais sont des jean-foutres qui ne veulent pas travailler », disaient-ils aux mineurs biscaïens. Et à ceux qui venaient de loin : « Ce que veulent les Basques, c’est vous chasser du Pays basque. »

Les patrons provoquaient ces affrontements sachant fort bien combien ils étaient sensibles, les uns et les autres, à ce genre de démagogie.

Quelques-uns de ces patrons (dont le plus notoire, dans la région de Somorrostro, Gallarta, La Arboleda… était le « Basquiste » — el Vasqitista — Lezama Leguizamon) militèrent quelques années plus tard dans les rangs du parti fondé par Sabino Arana.

Celui-ci écrivait, quatre ans après la grande grève, dans la chronique des faits que publia le journal Bizkaitarra : « II n’y a pas très longtemps qu’il y eut un conflit dans une des mines de l’Ouest, entre travailleurs euskériens et maketos grévistes… Ces derniers, fainéants de nature et désireux d’avoir une augmentation de salaire, voulaient obliger les nôtres à interrompre le travail et à se déclarer, comme eux, en grève. »

Dans un numéro récent de Aiderai, le bulletin du P.N.V., on nous rappelait que le premier objectif interne était « la destruction des idéologies et des organisations étrangères » [16].

Toute conception qui ne cadre pas avec les intérêts de ces classes moyennes bourgeoises que le P.N.V. représente peut, grâce à cette ruse, être considérée comme une idéologie « étrangère ».

« Assez de ces idées socialistes, qui sont antichrétiennes, et antibasques », conseillait Sabino Arana en 1897, à ses coreligionnaires » [17].

Le prolétariat, en prenant la direction de la lutte contre l’oppression nationale, doit avant tout combattre toutes ces formes de conscience sociale issues de la bourgeoisie et tout ce système de représentations imaginaires. En ce qui concerne la reconnaissance de la lutte de classes, le nationalisme prend différentes positions, lesquelles sont toutes idéalistes : depuis celles qui la nient tout simplement, jusqu’à celles qui l’admettent en général, mais considèrent que notre cas constitue une «exception historique».

Divers idéologues bourgeois se sont chargés de monter l’échafaudage nécessaire à cette construction.

C’est ainsi que nous entendons parler « de la démocratie ancestrale des Basques », comme d’une catégorie historique ; c’est ainsi également que l’on déduit de certaines caractéristiques du développement du cycle féodal en Euskàdi des conséquences exceptionnelles destinées à démontrer que, dans notre cas, la révolution n’est pas nécessaire pour obtenir l’égalité et la justice.

« Pour que la justice et l’égalité se réalisent dans la société basque, disait Sabino Arana, il n’est pas nécessaire d’en arriver au socialisme… ces mots sacrés sont gravés de façon indélébile dans l’histoire de notre race, dans les théories de nos ancêtres, sur le drapeau nationaliste. »

Actuellement, la formulation est moins primaire, mais le tronc idéologique est toujours le même.

M. Uzturre nous disait dans le numéro d’Aiderai du mois d’avril : « Disons-le d’emblée, tout n’est pas que lutte de classes dans notre peuple [18]. »

Aujourd’hui, il est admis que le socialisme est nécessaire (à rencontre de ceux qui proclament le contraire), mais on repousse ce combat à une prochaine étape.

Plus encore, le rôle prédominant du prolétariat dans le processus de la lutte n’étant pas indiqué, on ne s’explique pas de quelle manière la classe ouvrière pourra jouer ce rôle si elle doit dissimuler la spécificité de ses intérêts de classe pour tenter de conquérir la « bourgeoisie nationale ».

Derrière le paravent des « intérêts du peuple », les contradictions tout à fait réelles qui existent entre différentes classes de la collectivité nationale sont cachées (ou dissimulées magiquement).

Nous insisterons sur ceci : seule la révolution pourra venir à bout de l’oppression nationale qui écrase notre peuple.

Et révolution ne signifie pas dissimulation des affrontements de classes, mais, bien au contraire, qu’on les exacerbe, qu’on les rende plus aigus.

En même temps, puisque la révolution passe par la destruction de l’Etat bourgeois espagnol (tâche qui intéresse tous les peuples de la péninsule), les contradictions de superstructures créées entre les pays résultant d’intérêts qui ne sont pas les leurs, ne peuvent être exacerbées mais, au contraire, résolues.

Les contradictions et ces affrontements interpopulaires existent. Mais tandis que pour le chauviniste il n’y a qu’à les constater et les remarquer, le révolutionnaire socialiste doit essayer d’en trouver la cause. C’est dans une telle perspective que nous posons la question.

Est-ce que l’ouvrier espagnol trouve un intérêt quelconque à ce que l’oppression nationale soit maintenue en Euskadi ? Est-ce que le paysan andalou tire un quelconque bénéfice de l’oppression linguistique à laquelle est soumis le petit paysan basque ? Ne sont-ce pas plutôt les intérêts de la classe dominante (c’est-à-dire de la grande bourgeoisie de la péninsule, qu’elle soit castillane ou basque, andalouse ou castillane) qui provoquent l’oppression nationale exercée sur notre peuple ? :

Dans toute société, l’idéologie dominante est l’idéologie de la classe dominante. C’est pour cela que le chauvinisme grand-espagnol est enraciné dans d’importants secteurs des masses populaires espagnoles.

Mais nous ne devons pas nous contenter de constater ce fait.

Nous devons analyser ce chauvinisme et tenter de savoir si les masses populaires du reste des peuples soumis à l’Etat bourgeois espagnol en tirent quelque bénéfice.

Et, réciproquement, le fait que, face au nationalisme espagnol, les classes moyennes basques aient opposé une réponse idéologique également nationaliste et chauviniste ne doit pas faire oublier aux ouvriers et aux masses populaires des autres peuples de la péninsule qu’il n’y a absolument rien dans les intérêts du prolétariat et du peuple travailleur basques qui les pousse à adopter le chauvinisme archi-réactionnaire « anti-espagnol » qui a plus ou moins caractérisé tous les courants nationalistes.

Le nationalisme, aussi bien celui de la nation dominante que celui de là nation opprimée, a contribué à créer des barrages entre, les peuples, en rendant difficile leur entente et en provoquant une suspicion mutuelle.

Cette suspicion ne disparaîtra définitivement qu’avec l’élimination de sa cause, c’est-à-dire, en dernière instance, de l’oppression nationale.

Mais, dès maintenant, les – révolutionnaires doivent s’efforcer d’éduquer les ouvriers et les masses populaires de la nation dominante ainsi que ceux de la nation opprimée, de leur inculquer les principes de l’internationalisme, en insistant sur l’absurdité d’un quelconque chauvinisme, d’un côté comme de l’autre, et d’en arriver à éliminer peu à peu la suspicion et la méfiance [19].

Cette éducation devra être donnée aux ouvriers et au peuple de la nation opprimée pour combattre toute forme d’égoïsme national, en insistant sur la nécessité de leur solidarité de classe avec leurs frères des autres peuples de l’Etat, en insistant sur l’intérêt de l’union volontaire dirigée non seulement contre l’ennemi commun, mais de plus en pensant à la construction de la future société socialiste et communiste qui, comme le signale Marx, ne pourra être qu’internationale.

« Le communiste d’une petite nation… peut se prononcer aussi bien en faveur de l’indépendance de sa nation comme en faveur de son incorporation à l’Etat voisin…

Mais, de toute façon, il devra lutter contre la mesquinerie et Tétroitesse nationale, contre l’isolement national, contre le particularisme, pour que Ton tienne compte du total et du général, et que l’on mette les intérêts particuliers aux généraux [20]. »

En même temps, le révolutionnaire conscient doit éduquer les ouvriers et les masses populaires de la grande nation contre toute forme de chauvinisme. En mettant l’accent particulièrement sur « la liberté de se séparer qu’ont les pays opprimés. Autrement, il n’y a pas d’internationalisme. Nous avons le droit et le devoir de donner le nom d’impérialiste et de canaille à tous les national-démocrates d’une nation qui ne réalisent pas une telle propagande [21] ».

Car la lutte contre l’oppression nationale de l’Euskadi touche également les ouvriers de la nation dominante, spécialement ses combattants les plus conscients. Lénine insista particulièrement là-dessus : « Le fond du problème de l’autodétermination des nations se trouve précisément, à notre époque, dans l’attitude des socialistes des pays oppresseurs [22]. »

Cela, comme nous l’avons vu au début, parce que le problème de l’oppression nationale ne peut se poser au niveau «géographique», en marge des classes, comme le résultat du centralisme d’une région déterminée.

Le centralisme n’est pas le monopole de la Castille, ou d’une quelconque région, mais le résultat inéluctable du développement de la bourgeoisie et du capitalisme. Le centralisme est un ensemble d’intérêts politiques, économiques, financiers, militaires d’une classe; intérêts communs aux classes exploitantes de tous les peuples de l’Etat.

Voilà pourquoi les révolutionnaires doivent s’efforcer d’éliminer dès maintenant toutes les suspicions, les défiances, les craintes, etc. qui contribueraient à opposer entre eux les ouvriers de la nation opprimée. En essayant de coordonner le plus grand nombre possible de forces contre l’ennemi de classe, lequel est le véritable responsable de la suspicion et de sa cause la plus profonde, l’existence même de l’oppression nationale.

Face au pacifisme, la violence révolutionnaire

La politique qui illustre le mieux l’attitude pacifiste est le « protocole » traditionnel du P.N.V., qui se caractérise par une prière humble adressée à une future république bourgeoise hypothétique — ou peut-être à un postfranquisme « moins troglodyte, plus civilisé » (Areilza) — pour obtenir certaines concessions, lesquelles sans trop compliquer les choses pourraient contenir la révolte des masses populaires.

Politique d’attente qui, depuis la guerre, est passée par deux phases.

Dans les années 1940, les espoirs de la bourgeoisie du P.N.V. se concentraient sur l’intervention « imminente » des supermen, de la démocratie nord-américaine; qui s’apprêtaient à « étrangler définitivement le régime de Franco » avec l’aide de leurs associés anglais.

Le président du « Gouvernement basque » déclarait en 1942 : « Le triomphe du camp démocratique… assurera les bienfaits de la liberté pour tous, par la garantie qu’offre en premier lieu la grande nation américaine unie à l’empire britannique [23]. »

Imbibés de cette politique, les dirigeants du P.N.V., chaque jour plus bureaucratisés, se limitèrent à organiser, de l’intérieur, la répartition des mairies et autres postes clés « pour le grand lendemain ».

En ce qui concerne la jeunesse, l’objectif proposé était de « maintenir en elle la flamme nationaliste ».

Aucun objectif concret pour la lutte.

Les actions extérieures sont avant tout des « gestes de témoignage », ce qui caractérise d’ailleurs la trajectoire du P.N.V. depuis cinquante ans.

La mobilisation des masses n’est pas conçue comme une action dans la lutte, mais comme la démonstration du nombre d’adhérents. Depuis l’époque des pèlerinages monstrueux à Lourdes, jusqu’à l’Aberri-Eguna de Guernika par exemple, les jelkides du P.N.V. n’ont jamais su que faire de ces masses qui avaient été convoquées. Et encore moins le lendemain des manifestations.

Au contraire, l’activité « diplomatique » a été leur spécialité.

Aucun effort ne fut épargné pour contenter les « paladins de la démocratie [24] ».

Quand ceux-ci lancent l’offensive de la « guerre froide » et l’anticommunisme, Lean-dro Carro, qui avait remplacé Astigarrabia en tant que représentant du parti communiste dans le « Gouvernement basque », en est exclu.

Aujourd’hui encore, les dirigeants du P.N.V. ont l’habitude d’expliquer cette mesure comme quelque chose d’« inévitable » étant donné le contexte international.

Une fois évanoui l’espoir d’une intervention alliée et de « l’étranglement » diplomatique du franquisme, les bureaucrates du P.N.V. ne varient pas dans leur consigne de s’abstenir de lutter. Ces derniers temps, leur politique traditionnelle d’attente a été renforcée par la capitulation spectaculaire (chaque fois plus spectaculaire), des autres secteurs de l’opposition.

Ils en ont déduit (ou ils ont cru pouvoir en déduire) qu’ils ont encore plus raison qu’ils ne l’avaient imaginé, et ils se préparent avec espoir à retourner aux urnes.

Les consignes pacifistes, démobilisatrices, qui ont accompagné leurs proclamations sur les Aberri-Eguna ces trois dernières années, ne sont en aucune façon surprenantes. Si tant est que le « Basque » (el Vasco) demeure inactif pendant l’année 1969.

Et même maintenant quand, après Burgos, ils n’eurent pas d’autre issue que de convoquer à des manifestations, ils l’ont fait avec des mots d’ordre comme ceux que le Gudari dû mois de mars offrait : « Contre la provocation : le calme ; contre la répression : la fermeté ; contre les fausses nouvelles : Radio-Euskadi. »

Le prolétariat doit combattre cette politique louvoyante de la droite nationaliste, attitude politique qui flatte le pouvoir et qui s’évertue à le rassurer, afin de tenter de concourir à des élections « démocratiques » en compagnie des éléments les moins bornés (Lôpez Bravo, Areilza et cie).

Dans Berriak 5 nous avions reproduit les déclarations d’un ancien dirigeant du P.N.V. : «Nous nous battons pour que l’Espagne dispose d’une structure similaire à celle de la République fédérale allemande. Un Land basque en quelque sorte, dans le genre de la Bavière actuelle. »

II est important que nous sachions comprendre la raison dernière, la raison « de classe » de cette attitude.

Dans les circonstances actuelles, la liberté nationale de l’Euskadi présuppose la révolution. La droite nationaliste a peur ‘de la révolution.

C’est pourquoi, nécessairement, elle tergiverse.

Nécessairement, car louvoyer et tergiverser est le principe même de sa revendication de classe, et constitue l’essence de sa nature de classe.

Prise entre la pression révolutionnaire des masses d’un côté et le système de l’autre, il lui est indispensable de croire aux possibilités évolutives de celui-ci.

C’est-à-dire qu’il lui faut croire que le système peut céder volontairement, de lui-même, sans chocs et sans violence.

Mais cet espoir est strictement illusoire, idéologique.

Les masses ouvrières et populaires savent de par leur propre expérience que celui qui est au pouvoir ne renoncera jamais volontairement à ses privilèges. Que pour défendre ses privilèges (d’exploiteur et d’oppresseur) il dispose d’un puissant appareil : lois, police, armée… qui, dans leur ensemble, constituent l’Etat.

Sans détruire cet Etat, aucune démocratisation véritable n’est possible.

Tout au plus pourrait-on embellir le vieil édifice fasciste de quelques concessions de détail. Mais la liberté de l’Euskadi est bien plus qu’« une concession de détail ».

Le processus de raclicalisation de la lutte dans les dernières années nous a lui-même confirmé de manière absolue que la liberté de l’Euskadi n’est pas possible sans rompre cet engrenage de mesures d’exception, lois répressives, police, propagande fasciste [25]…

Il ne s’agit en aucune façon de remplacer un mauvais tribunal par un autre moins mauvais ; l’armée bourgeoise, par une autre armée bourgeoise ; la police par une autre police « non répressive ». Tous ces instruments constituent le mécanisme, l’appareil de l’Etat dont la mission est, précisément par la répression, d’enrayer, de juguler la révolution.

Face à la terreur systématique, institutionnelle, seule la destruction de l’Etat par la violence révolutionnaire pourra nous donner la démocratie et la liberté nationale. Seulement de la sorte l’Euskadi sera libre.

« Nous devons répandre dans les grandes masses l’insurrection armée sans masquer le problème par des préliminaires, sans avoir recours à des subterfuges. Cacher aux masses l’urgence d’une guerre acharnée, sanglante, exterminatrice… c’est se leurrer soi-même et c’est tromper le peuple [26].»

Nous ajouterons encore ceci : cacher aux masses qu’aucune solution magique ne viendra à bout de l’exploitation, mais que, bien au contraire, ce sont elles, et elles seules, qui, par leur lutte, secoueront le joug de la répression ; que cette lutte ne sera ni de courte durée, ni facile, mais longue, impitoyable, compliquée…

C’est se leurrer et tromper le peuple.

Car l’héroïsme individuel de quelques-uns ne suffit pas, seule est urgente Faction révolutionnaire massive de milliers d’hommes conscients.

Iraultza ala hil ! Mundu guztiko langue

Ta herfi zapalduak

Elkartu gaitezen

E.T.A.

Euskadi ta Askatasuna.

NOTES

1. Nous avons dit que nous nous proposons d’analyser ici un problème politique tel qu’il se présente à l’époque historique actuelle. Nous laisserons de côté par conséquent une possible « préhistoire » de l’oppression nationale et nous n’envisagerons pas même s’il est légitime ou non de parler de cette « préhistoire ».