Il a existé une tentative de lecture « informatique » du monde en Italie, à l’extérieur des Brigades Rouges et cela pose la question de sa nature.

S’agit-il de gauchisme ou de lecture vraiment « informatique » ?

La tentative passe par deux étapes.

On a d’abord un courant dit « ouvriériste », operaiste (de l’italien operai pour ouvrier), qui produit dans les années 1960 toute une littérature sur l’organisation du travail.

On a ensuite pendant les années 1970 le mouvement de l’autonomie ouvrière (autonomia operia) qui prolonge l’operaisme.

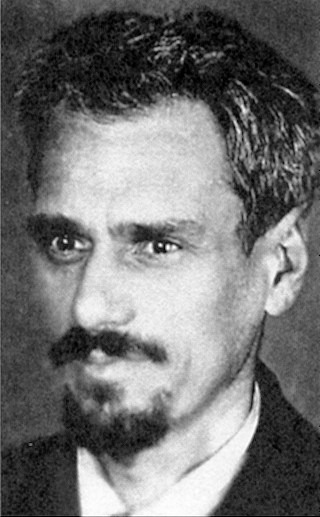

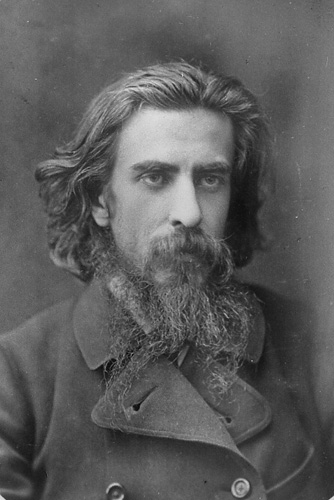

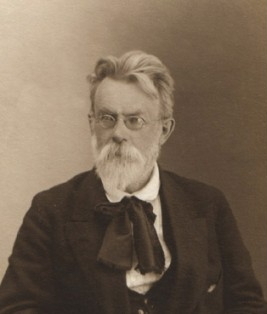

On a initialement des Quaderni rossi (1961-66) – Cahiers rouges – publiés par une mouvance autour de Raniero Panzieri, puis il y a la revue classe operaia (1964-1966) autour de Mario Tronti.

Ces intellectuels ont mené des enquêtes ouvrières pour voir quel est le rapport des travailleurs au capitalisme et ils en concluent que le refus du travail salarié est la clef de voûte de la révolution.

Cela donnera par la suite le mouvement révolutionnaire Potere Operaio (1967-1973), qui débouchera sur le mouvement de l’Autonomie ouvrière.

En apparence on a une lecture « informatique » du monde, mais en réalité si on observe bien ce n’est pas le cas.

On a en effet dans le premier Quaderni rossi un article de Mario Tronti, intitulé Capitalisme et machinisme, où il est expliqué que le capitalisme traite des informations, lançant alors des programmes adéquats (pour se maintenir).

On lit ainsi :

« Les idéologies sociologiques qui veulent organiser le capitalisme contemporain ont connu différentes phases, du taylorisme au fordisme et aux techniques d’intégration, human engineering, relations humaines, règles de la communication, etc.

Ces techniques ont pour but d’homologuer de façon toujours plus complexe et détaillée la planification du travail vivant aux stades que les exigences de la planification de la production a peu à peu atteints avec l’accroissement continu du capital constant.

Les techniques d’« information » prennent évidemment, dans un tel cadre, toujours plus d’importance : elles sont destinées à neutraliser la protestation des ouvriers, qui procède directement du caractère totalitaire des procès d’aliénation dans la grande usine rationalisée.

L’analyse concrète se trouve évidemment devant des situations très différentes ; elle doit tenir compte de nombreux facteurs particuliers (inégalité du développement technique, diversité des orientations subjectives de la direction capitaliste, etc.), mais ce qu’il nous importe de souligner, ce sont ces marges indéfinies de concessions possibles (mieux, de stabilisation) que le capitalisme acquiert en se servant des techniques d’«information » pour manipuler les conduites ouvrières. »

En disposant d’informations sur les ouvriers, en étant capable de traiter ces informations, le capitalisme est capable d’assécher l’antagonisme.

Dans son ouvrage majeur Ouvriers et Capital, publié en 1966, Mario Tronti explique ainsi que le mode de production capitaliste… est devenu une formation sociale.

« A un degré déterminé de l’exploitation du travail correspond un niveau déterminé de développement capitaliste.

Et non l’inverse. Ce n’est pas l’intensité de capital qui mesure l’exploitation des ouvriers.

C’est, au contraire, la forme historique de plus-value qui dévoile la détermination sociale de la plus-value en dernière instance.

Dans le capital social, le profit moyen n’est plus seulement une forme mystifiée de la plus-value sociale, ni la pure et simple expression idéologique servant à cacher l’exploitation de la classe ouvrière derrière « le travail du capital ».

Le profit moyen du capital social est une catégorie historiquement bien déterminée qui succède immédiatement à un processus avancé de socialisation de la production capitaliste et qui précède immédiatement un processus de développement ultérieur et une relative stabilisation.

Il se trouve impliqué dès le départ et de façon naturelle dans le système du capital, pourtant il n’intervient pas historiquement comme un passage pacifique et graduel d’une phase de développement à l’autre, mais bel et bien comme un saut brusque plein de contradictions dangereuses pour la classe des capitalistes et d’occasions miraculeuses pour le mouvement des ouvriers.

L’histoire des déterminations successives du capital, à savoir le développement des contradictions historiques du capitalisme, peut offrir en plusieurs endroits, à divers niveaux, la possibilité de briser le procès cyclique de production et de reproduction des rapports sociaux capitalistes.

Et il n’est pas dit que cette possibilité soit directement liée aux moments de crise catastrophique du système.

Elle peut l’être directement à une phase de croissance du développement qui suscite un bouleversement positif dans tout le tissu social de la production sans que la classe des capitalistes puisse encore produire et organiser cette dernière, ni lui conférer une fonction organique à l’intérieur du développement capitaliste.

Il ne faut pas prêter au capitalisme et à ses fonctionnaires une parfaite conscience de soi, dans toutes les phases historiques.

La conscience de soi du capital est une conquête tardive qui date de sa maturité (…).

Les progrès croissants de la socialisation capitaliste mènent d’eux-mêmes à un point où la production du capital doit s’assigner le but de construire son propre type d’organisation sociale spécifique.

Quand la production capitaliste s’est généralisée à la société tout entière, la production sociale est devenue, tout entière, production du capital – ce n’est qu’alors que naît sur ces bases une société capitaliste proprement dite comme fait historiquement déterminé.

Le caractère social de la production a atteint un tel niveau que la société tout entière remplit le rôle de moment de la production.

Le caractère social de la production capitaliste peut déboucher désormais sur une forme particulière de socialisation du capital, sur l’organisation sociale de la production capitaliste.

C’est là l’aboutissement d’un long processus historique.

De même que la production capitaliste présuppose la généralisation de la production marchande simple que seul le capital – en tant que fait spécifique – est capable de réaliser historiquement, la formation d’une société capitaliste présuppose la généralisation de la production spécifiquement capitaliste que seul le capital social – qui est le Gesamtprozess [processus d’ensemble] de sa production – est capable de mener à bien historiquement.

Le capital social, c’est-à-dire, dit Marx, la totalité des capitalistes face au capitaliste individuel « ou bien à la totalité des capitalistes de toute sphère particulière de la production ».

Le capital social n’est plus seulement ici le capital total de la société, ni la pure et simple somme des capitalistes individuels.

Il est tout entier ce processus de socialisation de la production capitaliste. Il est le capital qui se découvre lui-même, à un certain niveau de son développement, comme une puissance sociale (…).

Au niveau le plus élevé du développement capitaliste le rapport social devient un moment du rapport de production, et la société toute entière devient une articulation de la production, à savoir que toute la société vit en fonction de l’usine et l’usine étend sa domination exclusive sur toute la société. »

Il est tout à fait significatif qu’après avoir dit tout cela, Mario Tronti et les siens… rejoignirent le Parti Communiste Italien dès 1966.

En effet, la conception exposée par l’operaisme n’a rien de nouveau. C’est simplement la thèse du capitalisme organisé exposée par la social-démocratie dans les années 1920.

On n’aurait plus des capitalistes, mais un capital devenu « social » c’est-à-dire une sorte de capitalisme au niveau de la société elle-même. Ce capitalisme gère alors logiquement la société.

La conclusion logique en est qu’il faut prendre le contrôle de la société, afin de nationaliser/socialiser le capital dans la foulée et on passe directement une sorte de semi-communisme, sans même passer par l’étape socialiste.

Il est notable d’ailleurs que Mario Tronti s’appuie, pour justifier sa conception, sur toute une série d’auteurs réactionnaires, tels Ernst Jünger (pour sa notion de travailleur), Carl Schmitt (pour sa définition de la politique) ou encore Nietzsche et Martin Heidegger.

En fait, Mario Tronti ne fait que dire ce qui dit Georges Sorel et finalement tout le syndicalisme révolutionnaire.

L’operaisme c’est, au fond, la réactivation du vieux fond syndicaliste révolutionnaire italien, qui avait disparu parce qu’il était passé dans le camp du fascisme.

On a la même conception d’ouvriers formant un bloc historiquement séparé, mais que le capitalisme voudrait enfermer dans sa logique.

Et puisque les ouvriers ne forment pas un tel bloc, il faut bien que ce soit le capitalisme qui fasse des manigances pour les diviser, d’où la thèse social-démocrate du capitalisme organisé.

Mario Tronti a alors logiquement rejoint le Parti Communiste italien, considérant que ce serait à lui de former un tel bloc, puisque les ouvriers y étaient massivement présents.

C’est une lecture « syndicaliste » du Parti tout à fait similaire à celle existant dans le Parti Communiste Français avec Maurice Thorez.

L’operaisme est d’ailleurs une conception strictement parallèle à la thèse française du « capitalisme monopoliste d’État » : dans les deux cas on a un capital qui « pense ».

=>Retour au sommaire du dossier sur

la guérilla urbaine témoin de l’irruption de l’informatique