Georgi Dimitrov 2 aout 1935

Rapport au 7e congrès mondial de l’Internationale communiste: L’Offensive du fascisme et les tâches de l’Internationale communiste dans la lutte pour l’unité de la classe ouvrière contre le fascisme

I. Le fascisme et la classe ouvrière

Déjà le VIe congrès de l’Internationale communiste avertissait le prolétariat international de la maturation d’une nouvelle offensive fasciste et appelait à la lutte contre elle. Le congrès indiquait que « des tendances fascistes et des germes du mouvement fasciste existent presque partout, sous une forme plus ou moins développée ».

Dans les conditions de la crise économique extrêmement profonde, de l’aggravation marquée de la crise générale du capitalisme, du développement de l’esprit révolutionnaire dans les masses travailleuses, le fascisme est passé à une vaste offensive.

La bourgeoisie dominante cherche de plus en plus le salut dans le fascisme, afin de prendre contre les travailleurs des mesures extraordinaires de spoliation, de préparer une guerre de brigandage impérialiste, une agression contre l’Union soviétique, l’asservissement et le partage de la Chine et sur la base de tout cela de conjurer la révolution.

Les milieux impérialistes tentent de faire retomber tout le poids de la crise sur les épaules des travailleurs. C’est pour cela qu’ils ont besoin du fascisme.

Ils s’efforcent de résoudre le problème des marchés par l’asservissement des peuples faibles, par l’aggravation du joug colonial et par un nouveau partage du monde au moyen de la guerre. C’est pour cela qu’ils ont besoin du fascisme.

Ils s’efforcent de devancer la montée des forces de révolution en écrasant le mouvement révolutionnaire des ouvriers et des paysans et en lançant une agression militaire contre l’Union soviétique, rempart du prolétariat mondial. C’est pour cela qu’ils ont besoin du fascisme.

Dans une série de pays, notamment en Allemagne, ces milieux impérialistes ont réussi, avant le tournant décisif des masses vers la révolution, à infliger une défaite au prolétariat et à instaurer la dictature fasciste.

Mais ce qui est caractéristique pour la victoire du fascisme, c’est précisément la circonstance que cette victoire, d’une part, atteste la faiblesse du prolétariat, désorganisé et paralysé par la politique social-démocrate scissionniste de collaboration de classe avec la bourgeoisie, et, d’autre part, exprime la faiblesse de la bourgeoisie elle-même, qui est prise de peur devant la réalisation de l’unité de lutte de la classe ouvrière, prise de peur devant la révolution et n’est plus en état de maintenir sa dictature sur les masses par les vieilles méthodes de démocratie bourgeoise et de parlementarisme.

Au sujet de la victoire du fascisme en Allemagne, Staline a dit au XVIIe congrès du Parti communiste de l’URSS[1]:

Il ne faut pas la considérer seulement comme un signe de faiblesse de la classe ouvrière et comme le résultat des trahisons perpétrées contre elle par la social-démocratie qui a frayé la route au fascisme.

Il faut la considérer aussi comme un signe de faiblesse de la bourgeoisie, comme un signe montrant que la bourgeoisie n’est plus en mesure d’exercer le pouvoir par les vieilles méthodes du parlementarisme et de la démocratie bourgeoise, ce qui l’oblige à recourir dans sa politique intérieure, aux méthodes terroristes de gouvernement; comme un signe attestant qu’elle n’a plus la force de trouver une issue à la situation actuelle sur la base d’une politique extérieure de paix, ce qui l’oblige à recourir à une politique de guerre.

Le caractère de classe du fascisme.

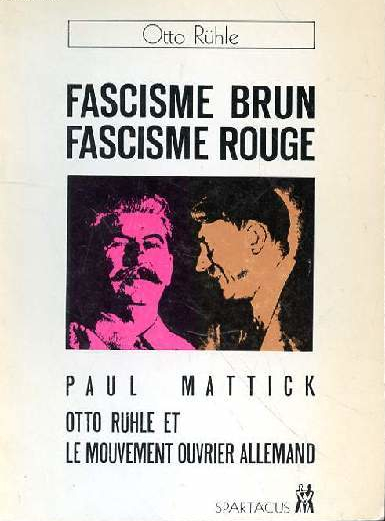

Le fascisme au pouvoir est, comme l’a caractérisé avec raison la XIIIe assemblée plénière du Comité exécutif de l’Internationale communiste, la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier.

La variété la plus réactionnaire du fascisme, c’est le fascisme du type allemand. Il s’intitule impudemment national-socialisme sans avoir rien de commun avec le socialisme. Le fascisme hitlérien, ce n’est pas seulement un nationalisme bourgeois, c’est un chauvinisme bestial.

C’est un système gouvernemental de banditisme politique, un système de provocation et de tortures à l’égard de la classe ouvrière et des éléments révolutionnaires de la paysannerie, de la petite bourgeoisie et des intellectuels. C’est la barbarie médiévale et la sauvagerie. C’est une agression effrénée à l’égard des autres peuples et des autres pays.

Le fascisme allemand apparaît comme la troupe de choc de la contre-révolution internationale, comme le principal fomentateur de la guerre impérialiste, comme l’instigateur de la croisade contre l’Union soviétique, la grande patrie des travailleurs du monde entier.

Le fascisme, ce n’est pas une forme du pouvoir d’Etat qui, prétendument, « se place au-dessus des deux classes, du prolétariat et de la bourgeoisie », ainsi que l’affirmait, par exemple, Otto Bauer. Ce n’est pas « la petite bourgeoisie en révolte qui s’est emparée de la machine d’État », comme le déclarait le socialiste anglais Brailsford. Non.

Le fascisme, ce n’est pas un pouvoir au-dessus des classes, ni le pouvoir de la petite bourgeoisie ou des éléments déclassés du prolétariat sur le capital financier. Le fascisme, c’est le pouvoir du capital financier lui-même.

C’est l’organisation de la répression terroriste contre la classe ouvrière et la partie révolutionnaire de la paysannerie et des intellectuels. Le fascisme en politique extérieure, c’est le chauvinisme sous sa forme la plus grossière, cultivant une haine bestiale contre les autres peuples.

Il est nécessaire de souligner avec une vigueur particulière ce véritable caractère du fascisme parce que le masque de la démagogie sociale a permis au fascisme d’entraîner à sa suite, dans une série de pays, les masses de la petite bourgeoisie désaxée par la crise, et même certaines parties des couches les plus arriérées du prolétariat, qui n’auraient jamais suivi le fascisme si elles avaient compris son caractère de classe réel, sa véritable nature.

Le développement du fascisme et la dictature fasciste elle-même, revêtent dans les différents pays des formes diverses, selon les conditions historiques sociales et économiques, selon les particularités nationales et la situation internationale du pays donné.

Dans certains pays, principalement là où le fascisme n’a pas de large base dans les masses et où la lutte des différents groupements dans le camp de la bourgeoisie fasciste elle-même est assez forte, le fascisme ne se résout pas du premier coup à liquider le Parlement et laisse aux autres partis bourgeois, de même qu’à la social-démocratie, une certaine légalité.

Dans d’autres pays, où la bourgeoisie dominante appréhende la proche explosion de la révolution, le fascisme établit son monopole politique illimité ou bien du premier coup, ou bien en renforçant de plus en plus la terreur et la répression à l’égard de tous les partis et groupements concurrents.

Ce fait n’exclut pas, de la part du fascisme, au moment d’une, aggravation particulière de sa situation, les tentatives d’élargir sa base et, sans changer d’essence de classe, de combiner la dictature terroriste ouverte avec une falsification grossière du parlementarisme.

L’arrivée du fascisme au pouvoir, ce n’est pas la substitution ordinaire d’un gouvernement bourgeois à un autre, mais le remplacement d’une forme étatique de la domination de classe de la bourgeoisie ‑ la démocratie bourgeoise ‑ par une autre forme de cette domination, la dictature terroriste déclarée.

Méconnaître cette distinction serait une faute grave, qui empêcherait le prolétariat révolutionnaire de mobiliser les couches laborieuses les plus étendues de la ville et de la campagne pour la lutte contre la menace de la prise du pouvoir par les fascistes, et d’utiliser les contradictions existant dans le camp de la bourgeoisie elle-même.

Mais c’est une faute non moins grave et non moins dangereuse de sous-estimer l’importance que revêtent, pour l’instauration de la dictature fasciste, les mesures réactionnaires de la bourgeoisie, qui s’aggravent aujourd’hui dans les pays de démocratie bourgeoise, et qui écrasent les libertés démocratiques des travailleurs, falsifient et rognent les droits du Parlement, accentuent la répression contre le mouvement révolutionnaire.

On ne saurait se faire de l’arrivée du fascisme au pouvoir l’idée simpliste et unie qu’un comité quelconque du capital financier déciderait d’instaurer à telle date la dictature fasciste.

En réalité, le fascisme arrive ordinairement au pouvoir dans une lutte réciproque, parfois aiguë, avec les vieux partis bourgeois ou une portion déterminée d’entre eux, dans une lutte qui se mène même à l’intérieur du camp fasciste et qui en arrive parfois à des collisions armées, comme nous l’avons vu en Allemagne, en Autriche, et dans d’autres pays.

Tout cela sans affaiblir cependant l’importance du fait qu’avant l’instauration de la dictature fasciste, les gouvernements bourgeois passent ordinairement par une série d’étapes préparatoires et prennent une série de mesures réactionnaires contribuant à l’avènement direct du fascisme. Quiconque ne lutte pas, au cours de ces étapes préparatoires, contre les mesures réactionnaires de la bourgeoisie et le fascisme grandissant, n’est pas en état d’entraver la victoire du fascisme, mais au contraire la facilite.

Les chefs de la social-démocratie estompaient et cachaient aux masses le vrai caractère de classe du fascisme, ils n’appelaient pas à la lutte contre les mesures réactionnaires de plus en plus fortes de la bourgeoisie.

Ils portent la grande responsabilité historique du fait qu’au moment décisif de l’offensive fasciste, une partie considérable des masses travailleuses, en Allemagne et dans une série d’autres pays fascistes, n’a pas reconnu dans le fascisme le rapace financier sanguinaire, leur pire ennemi, et du fait que ces masses n’ont pas été prêtes à la riposte.

Quelle est donc la source de l’influence du fascisme sur les masses? Le fascisme réussit à attirer les masses parce qu’il en appelle, de façon démagogique, aux plus sensibles de leurs besoins et de leurs aspirations. Le fascisme ne se borne pas à attiser les préjugés profondément enracinés dans les masses; il joue aussi sur les meilleurs sentiments des masses, sur leur sentiment de justice et parfois même sur leurs traditions révolutionnaires.

Pourquoi les fascistes allemands, ces laquais de la grande bourgeoisie et ces ennemis mortels du socialisme, se font-ils passer devant les masses pour des “socialistes” et représentent-ils leur avènement au pouvoir comme une “révolution”? Parce qu’ils visent à exploiter la foi dans la révolution, l’élan vers le socialisme, qui vivent au coeur des grandes masses travailleuses d’Allemagne.

Le fascisme agit dans l’intérêt des ultra-impérialistes, mais il se montre aux masses sous le masque de défenseur de la nation lésée et en appelle au sentiment national blessé, comme, par exemple, le fascisme allemand qui entraîna les masses derrière lui avec le mot d’ordre: « Contre Versailles! ».

Le fascisme vise à l’exploitation la plus effrénée des masses, mais il aborde celles-ci avec une habile démagogie anticapitaliste, en exploitant la haine profonde des travailleurs pour la bourgeoisie rapace, les banques, les trusts et les magnats financiers, et en formulant les mots d’ordre les plus tentants au moment donné pour les masses politiquement frustes.

En Allemagne: « l’intérêt général prime l’intérêt privé »; en Italie: « notre Etat n’est pas un Etat capitaliste, mais corporatif »; au Japon: « pour un Japon sans exploitation »; aux États-Unis: « pour le partage de la richesse », etc.

Le fascisme livre le peuple à la merci des éléments vénaux les plus corrompus, mais se présente devant lui en revendiquant un « pouvoir honnête et incorruptible ».

En spéculant sur la profonde déception des masses à l’égard des gouvernements de démocratie bourgeoise, le fascisme s’indigne hypocritement contre la corruption (par exemple, les affaires Barmat et Sklarek en Allemagne, l’affaire Staviski en France, et une série d’autres).

Le fascisme capte, dans l’intérêt des cercles les plus réactionnaires de la bourgeoisie, les masses déçues qui abandonnent les vieux partis bourgeois. Mais il en impose à ces masses par la violence de ses attaques contre les gouvernements bourgeois, par son attitude intransigeante à l’égard des vieux partis de la bourgeoisie.

Dépassant en cynisme et en hypocrisie toutes les autres variétés de la réaction bourgeoise, le fascisme adapte sa démagogie aux particularités nationales de chaque pays et même aux particularités des différentes couches sociales dans un seul et même pays.

Et les masses de la petite bourgeoisie, voire une partie des ouvriers, poussés au désespoir par la misère, le chômage et la précarité de leur existence, deviennent victimes de la démagogie sociale et chauvine du fascisme.

Le fascisme arrive au pouvoir comme le parti de choc contre le mouvement révolutionnaire du prolétariat, contre les masses populaires en fermentation, mais il présente son avènement au pouvoir comme un mouvement “révolutionnaire” contre la bourgeoisie au nom de “toute la nation” et pour le “salut” de la nation. (Rappelons-nous la “marche” de Mussolini sur Rome, la “marche” de Pilsudski sur Varsovie, la “révolution” nationale-socialiste de Hitler en Allemagne, etc.)

Mais quel que soit le masque dont le fascisme s’affuble sous quelque forme qu’il apparaisse, quelle que soit la voie qu’il emprunte pour arriver au pouvoir:

Le fascisme est l’offensive la plus féroce du Capital contre les masses travailleuses.

Le fascisme, c’est le chauvinisme effréné et la guerre de conquête.

Le fascisme, c’est la réaction forcenée et la contre-révolution.

Le fascisme, c’est le pire ennemi de la classe ouvrière et de tous les travailleurs!

Qu’est-ce que le fascisme vainqueur apporte aux masses?

Le fascisme avait promis aux ouvriers un “juste salaire”, mais, en fait, il leur a apporté un niveau de vie encore plus bas, un niveau de vie misérable. Il avait promis du travail aux chômeurs, mais, en fait, il leur a apporté des tortures de la faim encore plus pénibles, un travail forcé, un travail servile.

En fait, il transforme les ouvriers et les chômeurs en parias de la société capitaliste sans aucun droit; il détruit leurs syndicats; il les prive du droit de faire grève et les empêche d’éditer la presse ouvrière; il les embrigade de force dans les organisations fascistes; il dilapide les fonds de leurs assurances sociales; quant aux fabriques et aux usines, il en fait des casernes où règne l’arbitraire effréné des capitalistes.

Le fascisme avait promis à la jeunesse travailleuse de lui ouvrir largement la voie d’un brillant avenir. En fait, il a apporté les licenciements en masse de la jeunesse des entreprises, les camps de travail et le dressage militaire sans répit pour la guerre de conquête.

Le fascisme avait promis aux employés, aux petits fonctionnaires, aux intellectuels d’assurer leur subsistance, d’abolir la toute puissance des trusts et la spéculation du capital bancaire. En fait, il leur a apporté une incertitude du lendemain et un désespoir plus grands encore; il les soumet à une nouvelle bureaucratie composée de ses partisans les plus dévoués. Il établit une dictature insupportable des trusts; il sème dans des proportions inouïes la corruption, la décomposition.

Le fascisme avait promis à la paysannerie ruinée, tombée dans la misère, de liquider le joug des dettes, d’abolir les fermages et même d’aliéner sans compensation les terres des propriétaires fonciers au profit des paysans sans terre et en train de se ruiner.

En fait, il établit un asservissement inouï de la paysannerie travailleuse aux trusts et à l’appareil d’Etat fasciste, il pousse jusqu’aux dernières limites l’exploitation de la masse fondamentale de la paysannerie par les grands agrariens, les banques et les usuriers.

« L’Allemagne sera une nation paysanne, ou elle ne sera pas », déclarait solennellement Hitler. Eh bien! qu’est-ce que les paysans ont reçu en Allemagne, sous Hitler? Le moratorium, déjà annulé? Ou la loi sur l’héritage de la ferme paysanne qui pousse à évincer des campagnes des millions de fils et de filles de paysans et à en faire des mendiants? Les salariés agricoles sont convertis en demi-serfs, privés même du droit élémentaire de libre déplacement. La paysannerie laborieuse est privée de la possibilité de vendre sur le marché les produits de son exploitation.

Et en Pologne?

Le paysan polonais, écrit le journal polonais Czas, use de procédés et de moyens employés, peut-être, seulement à l’époque du Moyen âge: il fait couver le feu dans son poêle et le prête à son voisin, il divise les allumettes en plusieurs fragments, il prête sa vieille eau de savon, il fait bouillir des tonneaux à harengs pour obtenir de l’eau salée. Ce n’est pas là une fable, mais la situation réelle de la campagne, et chacun peut s’en convaincre.

Or, ce ne sont pas les communistes qui écrivent ces choses, mais un journal réactionnaire polonais!

Encore n’est-ce pas tout, loin de là.

Chaque jour, dans les camps de concentration de l’Allemagne fasciste, dans les sous-sols de la Gestapo, dans les cachots polonais, dans les Sûretés générales bulgare et finlandaise, dans la Glavniatch de Belgrade, dans la Sigouranza roumaine, dans les îles d’Italie, on fait subir aux meilleurs fils de la classe ouvrière, aux paysans révolutionnaires, aux champions d’un radieux avenir de l’humanité, des violences et des brimades si répugnantes qu’elles font pâlir les agissements les plus infâmes de l’Okhrana tsariste.

Le fascisme scélérat d’Allemagne transforme en une bouillie sanglante le corps des maris en présence de leurs femmes; aux mères, il envoie par colis postal les cendres de leurs fils assassinés. La stérilisation est transformée en un instrument de lutte politique.

Dans les salles de tortures, on injecte de force, aux antifascistes prisonniers, des substances toxiques, on leur brise les mains, on leur crève les yeux, on les suspend, on les gorge d’eau, on leur découpe le signe fasciste dans la chair.

J’ai sous les yeux le relevé statistique du SRI. ‑ Secours rouge international, ‑ concernant les hommes assassinés, blessés, arrêtés, estropiés et torturés en Allemagne, Pologne, Italie, Autriche, Bulgarie, Yougoslavie.

Dans la seule Allemagne, depuis l’accession des nationaux-socialistes au pouvoir, il a été tué plus de 4 200 personnes, on en a arrêté 317 800, blessé et soumis à de pénibles tortures 218 600: ouvriers, paysans, employés, intellectuels, antifascistes, communistes, social-démocrates, membres des organisations chrétiennes de l’opposition.

En Autriche, le gouvernement fasciste “chrétien”, depuis les combats de février de l’année dernière, a assassiné 1 900 ouvriers révolutionnaires, en a blessé et mutilé 10 000, arrêté 40 000. Et ce relevé est loin d’être complet!

Il m’est difficile de trouver les mots capables d’exprimer toute l’indignation qui s’empare de nous à l’idée des tourments que les travailleurs subissent aujourd’hui dans les pays fascistes. Les chiffres et les faits que nous citons, ne reflètent même pas la centième partie du tableau véritable de l’exploitation et des tortures de la terreur blanche, dont est pleine la vie quotidienne de la classe ouvrière dans les différents pays capitalistes.

Il n’est point de livres, si nombreux soient-ils, qui puissent donner une idée claire des férocités innombrables exercées par le fascisme sur les travailleurs.

C’est avec une émotion profonde et un sentiment de haine à l’égard des bourreaux fascistes que nous inclinons les drapeaux de l’Internationale communiste devant la mémoire inoubliable de John Scheer, Fiete Schultz, Lütgens[2] en Allemagne; Koloman Wallisch et Münichreiter[3] en Autriche; Sallai[4] et Fúrst[5] en Hongrie; Kofardjiev[6], Lutibrodski[7] et Voïkov[8] en Bulgarie; devant la mémoire des milliers et des milliers d’ouvriers, de paysans, de représentants des intellectuels avancés, communistes, social-démocrates et sans-parti, qui ont donné leur vie dans la lutte contre le fascisme. Nous saluons de cette tribune le chef du prolétariat allemand et président d’honneur de notre congrès, le camarade Thälmann.

Nous saluons les camarades Rakosi, Gramsci, Antikaïnen[9], Ionko, Panov. Nous saluons le leader des socialistes espagnols Caballero[10], jeté en prison par les contre-révolutionnaires, Thomas Mooney qui, depuis dix-huit ans déjà, languit en prison, et les milliers d’autres prisonniers du Capital et du fascisme et nous leur disons: « Frères de lutte, frères d’armes, vous n’êtes pas oubliés. Nous sommes avec vous. Chaque heure de notre vie, chaque goutte de notre sang, nous les donnerons pour vous affranchir et affranchir tous les travailleurs du honteux régime fasciste. » Lénine nous avertissait déjà que la bourgeoisie réussirait peut-être à frapper d’une terreur féroce les travailleurs et à repousser pour un temps plus ou moins bref les forces croissantes de la révolution, mais que, de toute façon, elle ne réussirait pas à échapper à sa perte.

La vie, écrivait Lénine[11], l’emportera. La bourgeoisie a beau se démener, s’exaspérer à en perdre la raison, dépasser toutes les bornes, commettre sottise sur sottise, se venger d’avance des bolchéviks et s’efforcer de massacrer une fois de plus comme aux Indes, en Hongrie, en Allemagne et ailleurs des centaines, des milliers, des centaines de milliers de bolchéviks jeunes et vieux: elle fait en agissant ainsi ce qu’ont toujours fait les classes condamnées par l’histoire.

Les communistes doivent savoir que l’avenir leur appartient, quoi qu’il arrive. C’est pourquoi nous pouvons et nous devons unir dans la grande lutte révolutionnaire l’ardeur la plus passionnée au sang-froid le plus grand et à l’estimation la plus froide des agitations forcenées de la bourgeoisie.

Oui, si nous-mêmes et le prolétariat du monde entier marchons d’un pas ferme dans la voie .que nous indiquent Lénine et Staline, la bourgeoisie périra quoi qu’elle fasse.

La victoire du fascisme est-elle inévitable?

Pourquoi et de quelle façon le fascisme a-t-il pu vaincre?

Le fascisme est le pire ennemi de la classe ouvrière et des travailleurs. Le fascisme est l’ennemi des neuf dixièmes du peuple allemand, des neuf dixièmes du peuple autrichien, des neuf dixièmes des autres peuples des pays fascistes. Comment, de quelle manière, ce pire ennemi a-t-il pu vaincre?

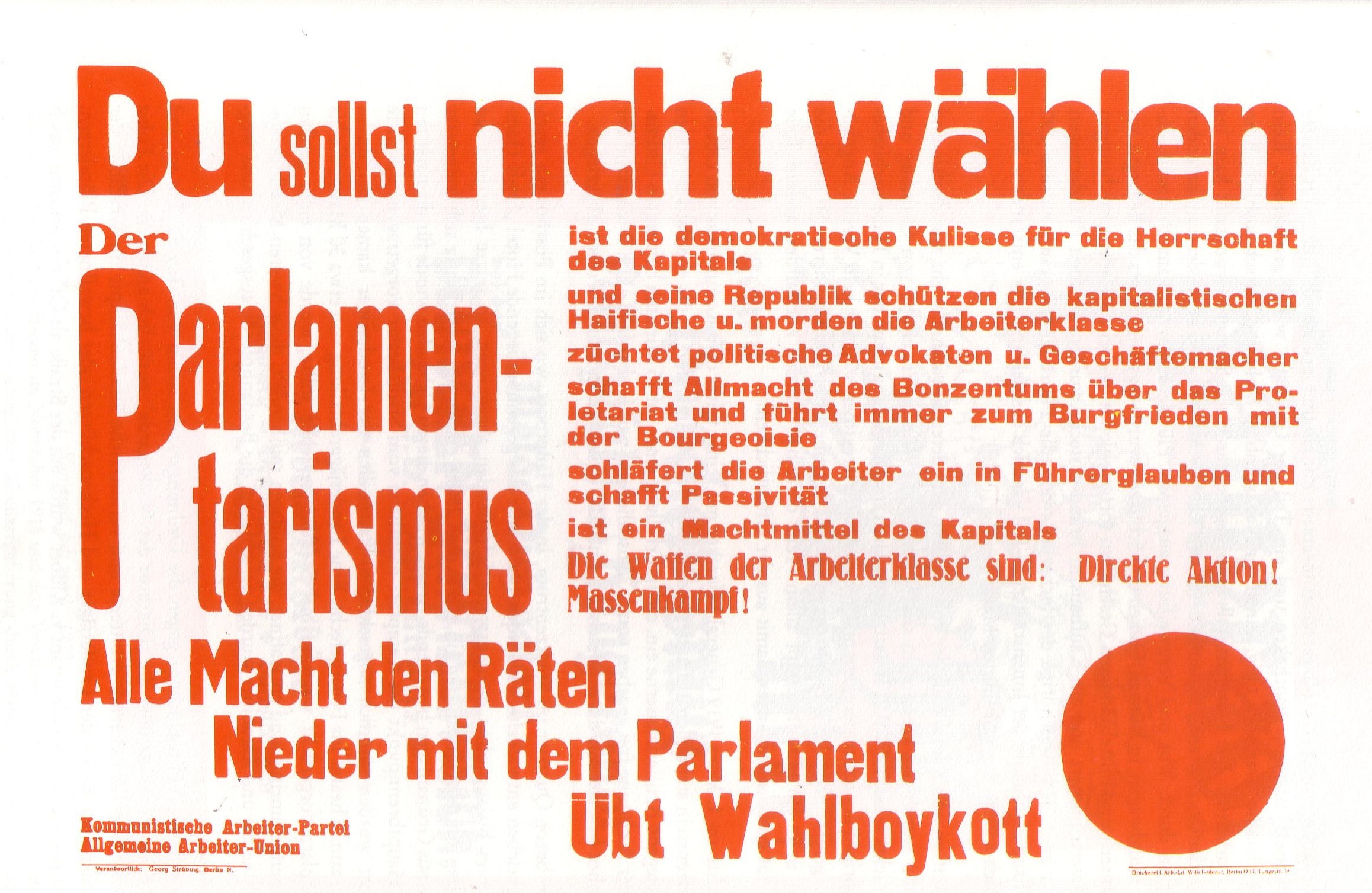

Le fascisme a pu accéder au pouvoir avant tout parce que la classe ouvrière, par suite de la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie que pratiquaient les chefs de la social-démocratie, s’est trouvée scindée, désarmée au point de vue politique et au point de vue de l’organisation, face à l’agression de la bourgeoisie.

Quant aux Partis communistes, ils étaient insuffisamment forts pour soulever les masses, sans et contre la social-démocratie, et les conduire ainsi à la bataille décisive contre le fascisme.

En effet! Que les millions d’ouvriers social-démocrates, qui, aujourd’hui, tout comme leurs frères communistes, éprouvent par eux-mêmes les horreurs de la barbarie fasciste, réfléchissent sérieusement: si, en 1918, au moment où éclata la révolution en Allemagne et en Autriche, le prolétariat autrichien et allemand n’avait pas suivi la direction social-démocrate d’Otto Bauer, de Friedrich Adler et de Renner en Autriche, d’Ebert et de Scheidemann en Allemagne, mais avait suivi la voie des bolchéviks russes, la voie de Lénine et de Staline, le fascisme n’existerait aujourd’hui ni en Autriche, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Hongrie, ni en Pologne, ni dans les Balkans. Ce n’est pas la bourgeoisie, mais la classe ouvrière qui serait depuis longtemps déjà maîtresse de la situation en Europe.

Prenons, par exemple, la social-démocratie autrichienne. La révolution de 1918 l’avait portée à une hauteur considérable. Elle détenait le pouvoir. Elle occupait de fortes positions dans l’armée, dans l’appareil d’Etat. En s’appuyant sur ses positions, elle pouvait tuer dans l’oeuf le fascisme naissant. Mais elle a livré sans résister les positions de la classe ouvrière l’une après l’autre.

Elle a permis à la bourgeoisie de rendre son pouvoir plus fort, d’annuler la Constitution, d’épurer l’appareil d’Etat, l’armée et la police des militants social-démocrates, de retirer l’arsenal aux ouvriers. Elle a permis aux bandits fascistes d’assassiner impunément les ouvriers social-démocrates; elle a accepté les conditions du pacte de Hüttenberg[12] qui ouvrait la porte des entreprises aux éléments fascistes.

En même temps, les chefs de la social-démocratie bourraient le crâne aux ouvriers, à l’aide du programme de Linz qui prévoyait le recours éventuel à la violence armée contre la bourgeoisie et l’instauration de la dictature du prolétariat, en les assurant que le Parti répondrait par l’appel à la grève générale et à la lutte armée si les classes dirigeantes usaient de violence à l’égard de la classe ouvrière. Comme si toute la politique de préparation de l’agression fasciste contre la classe ouvrière n’était pas une succession de violences exercées contre elle, sous le voile des formes constitutionnelles.

Même à la veille des batailles de Février et pendant ces batailles, la direction de la social-démocratie autrichienne a laissé le Schutzbund[13], qui luttait héroïquement, isolé des grandes masses et elle a voué le prolétariat autrichien à la défaite.

La victoire du fascisme était-elle inévitable en Allemagne? Non, la classe ouvrière allemande pouvait la conjurer.

Mais, pour cela, elle aurait dû parvenir à réaliser le front unique prolétarien antifasciste, elle aurait dû obliger les chefs de la social-démocratie à cesser leur campagne contre les communistes et à accepter les propositions répétées du Parti communiste sur l’unité d’action contre le fascisme.

Lors de l’offensive du fascisme et de la liquidation graduelle par la bourgeoisie des libertés démocratiques bourgeoises, elle n’aurait pas dû se contenter des résolutions verbales de la social-démocratie, mais répondre par une véritable lutte de masse, qui eût entravé les plans fascistes de la bourgeoisie allemande.

Elle aurait dû empêcher l’interdiction, par le gouvernement Braun-Severing, de l’Association des combattants rouges, établir entre cette association et la Reichsbanner[14], qui comptait près d’un million de membres, une liaison de combat et obliger Braun et Severing à armer l’une et l’autre pour riposter aux bandes fascistes et les écraser.

Elle aurait dû contraindre les leaders social-démocrates placés à la tête du gouvernement prussien à prendre des mesures de défense contre le fascisme, à arrêter les chefs fascistes, à interdire leur presse, à confisquer leurs ressources matérielles et les ressources des capitalistes qui finançaient le mouvement fasciste, à dissoudre les organisations fascistes, à leur enlever leurs armes, etc.

Puis, elle aurait dû obtenir le rétablissement et l’extension de toutes les formes d’assistance sociale et l’établissement d’un moratoire et de secours de crise pour les paysans, en train de se ruiner sous l’effet des crises, en imposant les banques et les trusts, afin de s’assurer de cette façon le soutien de la paysannerie travailleuse. Cela n’a pas été fait par la faute de la social-démocratie d’Allemagne, et c’est pourquoi le fascisme a su vaincre.

La bourgeoisie et les nobles devaient-ils inévitablement triompher en Espagne, pays où se combinent si avantageusement les forces de l’insurrection prolétarienne et de la guerre paysanne?

Les socialistes espagnols étaient au gouvernement dès les premiers jours de la révolution. Ont-ils établi une liaison de combat entre les organisations ouvrières de toutes les tendances politiques, y compris communistes et anarchistes, ont-ils soudé la classe ouvrière en une organisation syndicale unique? Ont-ils exigé la confiscation de toutes les terres des propriétaires fonciers, de l’Eglise, des couvents au profit des paysans, pour gagner ces derniers à la révolution?

Ont-ils tenté de lutter pour le droit des Catalans et des Basques à disposer d’eux-mêmes, pour l’affranchissement du Maroc? Ont-ils procédé dans l’armée à l’épuration des éléments monarchistes et fascistes, pour préparer son passage du côté des ouvriers et des paysans? Ont-ils dissous la garde civile, exécrée du peuple et bourreau de tous les mouvements populaires? Ont-ils frappé le parti fasciste de Gil Robles, ont-ils porté des coups à l’Eglise catholique pour abattre sa puissance?

Non, ils n’ont rien fait de tout cela. Ils ont repoussé les propositions répétées des communistes sur l’unité d’action contre l’offensive de la réaction bourgeoise-agrarienne et du fascisme. Ils ont voté des lois électorales qui ont permis à la réaction de conquérir la majorité des Cortès, des lois réprimant les mouvements populaires, des lois en vertu desquelles on juge actuellement les héroïques mineurs des Asturies. Ils ont fait fusiller par la garde civile les paysans en lutte pour la terre, etc.

C’est ainsi que la social-démocratie a frayé au fascisme la route du pouvoir et en Allemagne et en Autriche et en Espagne, en désorganisant et en divisant les rangs de la classe ouvrière.

Le fascisme a vaincu aussi parce que le prolétariat s’est trouvé coupé de ses alliés naturels. Le fascisme a vaincu parce qu’il a réussi à entraîner à sa suite les grandes masses de la paysannerie, du fait que la social-démocratie pratiquait au nom de la classe ouvrière une politique en réalité anti-paysanne.

Le paysan avait vu se succéder au pouvoir une série de gouvernements social-démocrates qui, à ses yeux, personnifiaient le pouvoir de la classe ouvrière, mais pas un d’entre eux n’avait résolu le problème de la misère paysanne, pas un d’entre eux n’avait donné la terre à la paysannerie! La social-démocratie d’Allemagne n’avait pas touché aux propriétaires fonciers: elle entravait les grèves des ouvriers agricoles.

Le résultat, c’est que ceux-ci, en Allemagne, bien avant l’accession de Hitler au pouvoir, abandonnèrent les syndicats réformistes et, dans la plupart des cas, passèrent aux Casques d’acier et aux nationaux-socialistes.

Le fascisme a vaincu encore parce qu’il a réussi à pénétrer dans les rangs de la jeunesse, du moment que la social-démocratie détournait la jeunesse ouvrière de la lutte de classe, que le prolétariat révolutionnaire n’avait pas déployé parmi les jeunes le travail éducatif nécessaire et n’avait pas réservé une attention suffisante à la lutte pour ses intérêts et ses aspirations spécifiques. Le fascisme a su saisir le besoin d’activité combative, particulièrement vif chez les jeunes et il a entraîné une partie considérable d’entre eux dans ses détachements de combat.

La nouvelle génération de la jeunesse masculine et féminine n’a pas passé par les horreurs de la guerre. Elle sent peser sur ses épaules tout le fardeau de la crise économique, du chômage et de l’effondrement de la démocratie bourgeoise. Faute de perspectives d’avenir, des couches considérables de jeunes se sont avérées particulièrement sensibles à la démagogie fasciste, qui leur dessinait un avenir tentant lors de la victoire du fascisme.

Dans cet ordre d’idées, nous ne pouvons omettre une série de fautes commises par les Partis communistes, fautes qui ont freiné notre lutte contre le fascisme. Il y avait dans nos rangs une sous-estimation inadmissible du danger fasciste, sous-estimation qui, jusqu’à présent, n’est pas liquidée partout.

Il y avait autrefois dans nos Partis des points de vue du genre de « l’Allemagne n’est pas l’Italie »; autrement dit: le fascisme a pu vaincre en Italie, mais sa victoire est impossible en Allemagne. Ce pays étant un pays hautement développé sous le rapport de l’industrie, hautement cultivé, riche des traditions de quarante années de mouvement ouvrier, où le fascisme est impossible.

Il y avait aussi des points de vue qui existent encore aujourd’hui, du genre de celui-ci: dans les pays de démocratie bourgeoise “classique”, il n’y a pas de terrain pour le fascisme. Ces points de vue ont pu et peuvent contribuer à diminuer la vigilance à l’égard du danger fasciste et entraver la mobilisation du prolétariat dans la lutte contre le fascisme.

On peut citer également de nombreux cas où les communistes ont été pris au dépourvu par le coup d’Etat fasciste.

Souvenez-vous de la Bulgarie, où la direction de notre Parti a pris une position “neutre” et, au fond, opportuniste à l’égard du coup d’État du 9 juin 1923; de la Pologne où, en mai 1926, la direction du Parti communiste, ayant apprécié d’une façon erronée les forces motrices de la révolution polonaise, n’a pas su distinguer le caractère fasciste du coup d’Etat de Pilsudski et s’est traînée à la queue des événements; de la Finlande où notre Parti, se basant sur une idée fausse de la fascisation lente, graduelle, a laissé passer le coup d’Etat fasciste préparé par un groupe dirigeant de la bourgeoisie, coup d’Etat qui a pris le Parti et la classe ouvrière au dépourvu.

Alors le national-socialisme était déjà devenu en Allemagne un mouvement de masse menaçant, il y avait des camarades, pour qui le gouvernement de Brüning était déjà celui de la dictature fasciste, qui déclaraient avec morgue: « Si le “troisième Empire” de Hitler arrive un jour, ce ne sera qu’à un mètre et demi sous terre, avec, au-dessus de lui, le pouvoir ouvrier vainqueur. »

Les communistes d’Allemagne ont longtemps sous-estimé la blessure du sentiment national et l’indignation des masses contre Versailles; ils prenaient une attitude dédaigneuse à l’égard des flottements de la paysannerie et de la petite bourgeoisie; ils tardaient à établir un programme d’émancipation sociale et nationale, et lorsqu’ils l’eurent formulé, ils n’ont pas su l’adapter aux besoins concrets et au niveau des masses: ils n’ont pas même su le populariser largement dans les masses.

Dans plusieurs pays, on substituait à la nécessité de déployer la lutte de masse contre le fascisme des raisonnements stériles sur le caractère du fascisme « en général » et une étroitesse sectaire en ce qui concernait la manière de poser et de résoudre les tâches politiques d’actualité du Parti.

Si nous parlons des causes de la victoire du fascisme, si nous signalons la responsabilité historique de la social-démocratie pour la défaite de la classe ouvrière, si nous notons aussi nos propres erreurs dans la lutte contre le fascisme, ce n’est pas simplement parce que nous voulons fouiller le passé.

Nous ne sommes pas des historiens détachés de la vie, nous sommes des combattants de la classe ouvrière, tenus de répondre à la question qui tourmente des millions d’ouvriers: Peut-on, et par quel moyen, prévenir la victoire du fascisme? Et nous répondons à ces millions d’ouvriers: Oui, il est possible de barrer la route au fascisme. C’est parfaitement possible. Cela dépend de nous-mêmes, des ouvriers, des paysans, de tous les travailleurs!

La possibilité de prévenir la victoire du fascisme dépend avant tout de l’activité combative de la classe ouvrière elle-même, de l’union de ses forces en une armée combative unique luttant contre l’offensive du Capital et du fascisme. Le prolétariat qui aurait réalisé son unité de combat, paralyserait l’action du fascisme sur la paysannerie, la petite-bourgeoisie des villes, la jeunesse et les intellectuels; il saurait en neutraliser une partie et attirer l’autre à ses côtés.

Deuxièmement, cela dépend de l’existence d’un fort parti révolutionnaire, dirigeant de façon juste la lutte des travailleurs contre le fascisme. Un parti qui appelle systématiquement les ouvriers à reculer devant le fascisme et permet à la bourgeoisie fasciste de renforcer ses propositions, un tel parti mènera inévitablement les ouvriers à la défaite.

Troisièmement, cela dépend de la juste politique de la classe ouvrière à l’égard de la paysannerie et des masses petites-bourgeoises de la ville. Ces masses, il faut les prendre telles qu’elles sont, et non pas telles que nous voudrions les voir.

C’est seulement dans le cours de la lutte qu’elles surmonteront leurs doutes et leurs hésitations; c’est seulement si nous prenons une attitude de patience à l’égard de leurs inévitables hésitations et si le prolétariat leur accorde son appui politique qu’elles s’élèveront à un degré supérieur de conscience révolutionnaire et d’activité.

Quatrièmement, cela dépend de la vigilance et de l’action du prolétariat révolutionnaire au bon moment. Ne pas permettre au fascisme de nous prendre au dépourvu, ne pas lui abandonner l’initiative, lui porter des coups décisifs, alors qu’il n’a pas encore su rassembler ses forces, ne pas lui permettre de se consolider, lui riposter à chaque pas là où il se manifeste, ne pas lui permettre de conquérir des positions nouvelles, comme tente de le faire avec succès le prolétariat français.

Voilà les principales conditions pour prévenir le progrès du fascisme et son accession au pouvoir.

Le fascisme est un pouvoir féroce mais précaire.

La dictature fasciste de la bourgeoisie, c’est un pouvoir féroce, mais précaire.

Quelles sont les causes essentielles de la précarité de la dictature fasciste?

Le fascisme qui s’apprêtait à surmonter les divergences et les contradictions du camp de la bourgeoisie, aggrave encore davantage ces contradictions. Le fascisme s’efforce d’établir son monopole politique en détruisant par la violence les autres partis politiques. Mais la présence du système capitaliste, l’existence des classes différentes et l’aggravation des contradictions de classe amènent inévitablement le monopole politique du fascisme à s’ébranler et à éclater.

Ce n’est pas là le pays soviétique, où la dictature du prolétariat se réalise également à l’aide d’un parti sans concurrent, mais où ce monopole politique répond aux intérêts des millions de travailleurs et s’appuie de plus en plus sur l’édification d’une société sans classes.

Dans un pays fasciste, le parti des fascistes ne peut conserver longtemps son monopole, parce qu’il n’est pas en mesure de s’assigner pour tâche l’abolition des classes et des antagonismes de classe. Il anéantit l’existence légale des partis bourgeois, mais une série d’entre eux continuent à exister illégalement: quant au Parti communiste, même dans les conditions de l’illégalité, il va de l’avant, il se trempe et guide la lutte du prolétariat contre la dictature fasciste. De cette façon, le monopole politique du fascisme doit éclater sous les coups des antagonismes de classe.

Une autre cause de la précarité de la dictature fasciste consiste en ceci que le contraste entre la démagogie anticapitaliste du fascisme et la politique d’enrichissement de la bourgeoisie monopoliste par la pire des spoliations, permet de divulguer plus facilement la nature de classe du fascisme et conduit à l’ébranlement et au rétrécissement de sa base de masse.

En outre, la victoire du fascisme provoque la haine profonde et l’indignation des masses, contribue au développement de l’esprit révolutionnaire dans leur sein et donne une puissante impulsion au front unique du prolétariat contre le fascisme.

En faisant une politique de nationalisme économique (autarcie) et en accaparant la plus grande partie du revenu national pour préparer la guerre, le fascisme mine toute l’économie du pays et aggrave la guerre économique entre les Etats capitalistes. Il confère aux conflits qui éclatent au sein de la bourgeoisie le caractère de collisions violentes et fréquemment sanglantes, ce qui sape la stabilité du pouvoir d’Etat fasciste aux yeux du peuple.

Un pouvoir qui assassine ses propres partisans, comme on l’a vu le 30 juin de l’année dernière en Allemagne, un pouvoir fasciste contre lequel une autre partie de la bourgeoisie fasciste lutte les armes à la main (putsch national-socialiste en Autriche, interventions violentes de divers groupes fascistes contre le gouvernement fasciste en Pologne, en Bulgarie, en Finlande et dans d’autres pays), un tel pouvoir ne peut garder longtemps son autorité aux yeux des grandes masses petites-bourgeoises.

La classe ouvrière doit savoir utiliser les contradictions et les conflits dans le camp de la bourgeoisie, mais elle ne doit pas nourrir l’illusion que le fascisme s’épuisera de lui-même. Le fascisme ne s’écroulera pas automatiquement. Seule, l’activité révolutionnaire de la classe ouvrière aidera à utiliser les conflits qui surgissent inévitablement dans le camp de la bourgeoisie, pour miner la dictature fasciste et la renverser.

En liquidant les restes de démocratie bourgeoise, en érigeant la violence déclarée en un système de gouvernement, le fascisme sape les illusions démocratiques et le prestige de la légalité aux yeux des masses travailleuses. Et cela à plus forte raison dans les pays où, comme par exemple en Autriche et en Espagne, les ouvriers ont lutté les armes à la main contre le fascisme.

En Autriche, la lutte héroïque du Schutzbund et des communistes, en dépit de la défaite, a ébranlé dès le début la solidité de la dictature fasciste. En Espagne, la bourgeoisie n’a pas réussi à passer aux travailleurs la muselière fasciste. Les combats armés d’Autriche et d’Espagne ont eu pour résultat que des masses de plus en plus grandes de la classe ouvrière prennent conscience de la nécessité d’une lutte de classe révolutionnaire.

Seuls les philistins monstrueux, des laquais de la bourgeoisie comme le plus ancien théoricien de la IIe Internationale, Karl Kautsky, peuvent reprocher aux ouvriers d’avoir pris, voyez-vous, les armes en Autriche et en Espagne.

Quel aspect aurait aujourd’hui le mouvement ouvrier d’Autriche et d’Espagne, si la classe ouvrière de ces pays s’était inspirée des conseils de trahison des Kautsky? La classe ouvrière éprouverait dans ses rangs une profonde démoralisation.

L’école de la guerre civile, dit Lénine[15], n’est pas vaine pour les peuples. C’est une dure école et son cours complet renferme inévitablement des victoires de la contre-révolution, le déchaînement des réactionnaires en furie, la répression sauvage du pouvoir ancien contre les insurgés, etc.

Mais seuls les pédants invétérés et les esprits momifiés peuvent se lamenter à propos de l’entrée des peuples dans cette pénible école: cette école enseigne aux classes opprimées la conduite de la guerre civile, elle leur enseigne la révolution victorieuse, elle concentre dans la masse des esclaves modernes cette haine que les esclaves abêtis, abrutis, ignorants, recèlent en eux éternellement, et qui aboutit aux admirables prouesses historiques des esclaves parvenus à la conscience de l’opprobre de leur esclavage.

La victoire du fascisme en Allemagne, on le sait, a entraîné une nouvelle vague de l’offensive fasciste qui a abouti en Autriche à la provocation de Dollfuss, en Espagne à de nouvelles offensives de la contre-révolution visant les conquêtes révolutionnaires des masses, en Pologne à la réforme fasciste de la Constitution, et, en France, a stimulé les détachements armés des fascistes à faire une tentative de coup d’Etat en février 1934. Mais cette victoire et la frénésie de la dictature fasciste ont provoqué le réflexe du front unique prolétarien contre le fascisme à l’échelle internationale.

L’incendie du Reichstag, qui fut le signal de l’offensive générale du fascisme contre la classe ouvrière, la mainmise sur les syndicats et les autres organisations ouvrières, et le pillage de ces organisations, les gémissements des antifascistes tourmentés sans répit qui sortent des sous-sols des casernes et des camps de concentration fascistes, montrent aux masses avec la force de l’évidence à quoi a abouti le rôle scissionniste réactionnaire des chefs de la social-démocratie allemande, qui avaient repoussé les propositions communistes de lutte en commun contre le fascisme agressif, et convainquent de la nécessité d’unir toutes les forces de la classe ouvrière pour renverser le fascisme.

La victoire de Hitler a donné aussi une impulsion décisive à la réalisation du front unique de la classe ouvrière contre le fascisme en France. La victoire de Hitler n’a pas seulement éveillé chez les ouvriers la peur de partager le sort des ouvriers allemands; elle n’a pas seulement attisé en eux la haine des bourreaux de leurs frères de classe allemands, mais elle a encore affermi en eux la résolution de ne permettre en aucun cas dans leur pays ce qui est arrivé à la classe ouvrière d’Allemagne.

L’aspiration puissante au front unique dans tous les pays capitalistes montre que les leçons de la défaite ne sont pas perdues. La classe ouvrière commence à agir d’une façon nouvelle.

L’initiative du Parti communiste pour organiser le front unique et l’abnégation sans réserve des communistes, des ouvriers révolutionnaires dans la lutte contre le fascisme ont eu pour conséquence de porter à un degré sans précédent l’autorité de l’Internationale communiste. Dans le même temps, se développe la crise profonde de la IIe Internationale, qui s’est manifestée et accentuée avec un éclat particulier depuis la banqueroute de la social-démocratie allemande.

Les ouvriers social-démocrates peuvent se convaincre avec de plus en plus d’évidence que l’Allemagne fasciste, avec toutes ses horreurs et sa barbarie, c’est, en fin de compte, le résultat de la politique social-démocrate de collaboration de classe avec la bourgeoisie.

Ces masses se rendent compte de plus en plus nettement que la voie où les chefs de la social-démocratie allemande ont mené le prolétariat, ne doit pas être reprise. Jamais encore il n’y a eu dans le camp de la IIe Internationale un aussi grand désarroi idéologique qu’à l’heure actuelle. La différenciation s’opère à l’intérieur de tous les Partis social-démocrates.

Dans leurs rangs se forment deux camps principaux; à côté du camp des éléments réactionnaires, qui s’efforcent par tous les moyens de maintenir le bloc de la social-démocratie avec la bourgeoisie et repoussent avec rage le front unique avec les communistes, commence à se former un camp d’éléments révolutionnaires, doutant de la justesse de la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie, partisan de la réalisation du front unique avec les communistes et commençant, dans une mesure de plus en plus grande, à passer sur les positions de la lutte de classe révolutionnaire.

Ainsi, le fascisme qui est apparu comme le fruit de la décadence du système capitaliste agit en dernière analyse comme un facteur de décomposition ultérieure de ce système.

Ainsi, le fascisme qui s’est chargé d’enterrer le marxisme, le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière, conduit lui-même, en conséquence de la dialectique de la vie et de la lutte de classe, au développement ultérieur des forces qui doivent creuser sa fosse, la fosse du capitalisme.

II. Le front unique de la classe ouvrière contre le fascisme

Les millions d’ouvriers et de travailleurs des pays capitalistes posent la question de savoir comment empêcher la venue du fascisme au pouvoir et comment renverser le fascisme victorieux.

L’Internationale communiste répond: La première chose qu’il faut faire, par laquelle il est nécessaire de commencer, c’est de réaliser le front unique, d’établir l’unité d’action des ouvriers dans chaque entreprise, dans chaque rayon, dans chaque région, dans chaque pays, dans le monde entier. L’unité d’action du prolétariat à l’échelle nationale et internationale, voilà l’arme puissante qui rend la classe ouvrière capable non seulement de se défendre avec succès mais aussi de passer avec succès à la contre-offensive contre le fascisme, contre l’ennemi de classe.

L’importance du front unique.

N’est-il pas clair que l’action commune des adhérents des partis et organisations des deux Internationales, ‑ de l’Internationale communiste et de la IIe Internationale, ‑ faciliterait la riposte des masses à la poussée fasciste et augmenterait le poids politique de la classe ouvrière?

L’action commune des partis des deux Internationales contre le fascisme ne se bornerait pourtant pas à influencer leurs partisans actuels, les communistes et les social-démocrates; elle influerait puissamment sur les rangs des ouvriers catholiques, anarchistes et inorganisés, même sur ceux qui sont devenus momentanément victimes de la démagogie fasciste.

Bien plus, le puissant front unique du prolétariat exercerait une influence énorme sur toutes les autres couches du peuple travailleur, sur la paysannerie, sur la petite bourgeoisie citadine, sur les intellectuels. Le front unique inspirerait aux couches hésitantes la foi dans la force de la classe ouvrière.

Mais ce n’est pas encore tout. Le prolétariat des pays impérialistes a des alliés possibles non seulement dans la personne des travailleurs de son propre pays, mais aussi dans les nations opprimées des colonies et des semi-colonies.

Pour autant que le prolétariat est scindé à l’échelle nationale et internationale; pour autant qu’une de ses parties soutient la politique de collaboration avec la bourgeoisie et, en particulier, son régime d’oppression dans les colonies et les semi-colonies, cette circonstance écarte de la classe ouvrière les peuples opprimés des colonies et des semi-colonies et affaiblit le front anti-impérialiste mondial.

Chaque pas fait dans la voie de l’unité d’action, visant au soutien de la lutte émancipatrice des peuples coloniaux par le prolétariat des métropoles impérialistes, signifie la transformation des colonies et des semi-colonies en une des principales réserves du prolétariat mondial.

Si, enfin, nous tenons compte du fait que l’unité d’action internationale du prolétariat s’appuie sur la force sans cesse accrue de l’Etat prolétarien, du pays du socialisme, de l’Union soviétique, nous verrons quelles vastes perspectives ouvre la réalisation de l’unité d’action du prolétariat à l’échelle nationale et internationale.

L’établissement de l’unité d’action de tous les détachements de la classe ouvrière, indépendamment du Parti ou de l’organisation auxquels ils appartiennent, est nécessaire avant même que la majorité de la classe ouvrière s’unisse dans la lutte pour le renversement du capitalisme et la victoire de la révolution prolétarienne.

Est-il possible de réaliser cette unité d’action du prolétariat dans les différents pays et dans le monde entier? Oui, c’est possible. Et tout de suite. L’Internationale communiste ne pose à l’unité d’action aucune condition, à l’exception d’une seule, qui est élémentaire, acceptable pour tous les ouvriers. À savoir: que l’unité d’action soit dirigée contre le fascisme, contre l’offensive du Capital, contre la menace de guerre, contre l’ennemi de classe. Voilà notre condition.

Les principaux arguments des adversaires du front unique.

Que peuvent objecter et qu’objectent les adversaires du front unique?

« Pour les communistes, le mot d’ordre du front unique n’est qu’une manoeuvre », disent les uns. Mais si c’était une manoeuvre, répondrons-nous, pourquoi, précisément, ne démasqueriez-vous pas la “manoeuvre communiste” en participant honnêtement au front unique?

Nous le déclarons ouvertement: nous voulons l’unité d’action de la classe ouvrière pour que le prolétariat devienne plus fort dans sa lutte contre la bourgeoisie, pour qu’en défendant aujourd’hui ses intérêts quotidiens contre le Capital agressif, contre le fascisme, il soit en mesure demain de réaliser les prémisses de son affranchissement définitif.

« Les communistes nous attaquent », disent les autres. Eh bien! écoutez, nous l’avons déjà déclaré maintes fois: nous n’attaquons personne, ni les individus, ni les organisations, ni les partis qui sont pour le front unique de la classe ouvrière contre l’ennemi de classe. Mais, en même temps, nous sommes tenus, ‑ dans l’intérêt du prolétariat et de sa cause, ‑ de critiquer les individus, les organisations et les partis qui entravent l’unité d’action des ouvriers.

« Nous ne pouvons faire le front unique avec les communistes étant donné qu’ils ont un autre programme », disent les troisièmes. Mais n’affirmez-vous pas que votre programme est différent du programme des partis bourgeois? Or, cela ne vous a pas empêchés et ne vous empêche pas d’entrer en coalition avec ces partis.

« Les partis démocratiques bourgeois sont contre le fascisme de meilleurs alliés que les communistes », disent les adversaires du front unique et les défenseurs de la coalition avec la bourgeoisie. Mais que nous dit l’expérience d’Allemagne? Les social-démocrates n’ont-ils pas fait bloc avec ces “meilleurs” alliés? Et quels sont les résultats?

« Si nous établissons le front unique avec les communistes, les petits bourgeois auront peur du “péril rouge” et passeront aux fascistes », entendons-nous dire souvent. Mais le front unique menace-t-il les paysans, les petits commerçants, les artisans, les intellectuels travailleurs?

Non, le front unique menace la grande bourgeoisie, les magnats de la finance, les hobereaux et les autres exploiteurs, dont le règne entraîne la ruine complète de toutes ces couches sociales.

« La social-démocratie est pour la démocratie, tandis que les communistes sont pour la dictature; c’est pourquoi nous ne pouvons établir le front unique avec les communistes », disent certains leaders de la social-démocratie. Mais est-ce qu’actuellement nous vous proposons le front unique pour proclamer la dictature du prolétariat? Vous savez bien que nous ne vous le proposons pas pour l’instant.

« Que les communistes reconnaissent la démocratie, qu’ils prennent sa défense, et alors nous sommes prêts à faire le front unique. » À cela nous répondons: nous sommes partisans de la démocratie soviétique, de la démocratie des travailleurs, de la démocratie la plus conséquente du monde. Mais nous défendons et défendrons pied à pied, dans les pays capitalistes, les libertés démocratiques bourgeoises auxquelles attentent le fascisme et la réaction bourgeoise, parce que cette attitude est dictée par les intérêts de la lutte de classe du prolétariat.

« Mais les petits Partis communistes n’ajouteront rien, par leur participation, au front unique qui se trouve réalisé dans le parti travailliste », disent, par exemple, les chefs travaillistes d’Angleterre. Rappelez-vous cependant: les chefs social-démocrates autrichiens en disaient autant du petit Parti communiste autrichien.

Et qu’est-ce que les événements ont montré? Ce n’est pas la social-démocratie autrichienne avec Otto Bauer et Renner en tête, qui s’est trouvée avoir raison, mais le petit Parti communiste autrichien qui avait signalé en temps opportun le danger fasciste en Autriche et appelait les ouvriers à la lutte. Toute l’expérience du mouvement ouvrier n’a-t-elle pas montré que les communistes, même avec leur petit nombre relatif, sont le moteur de l’activité combative du prolétariat?

En outre, il ne faut pas oublier que les Partis communistes d’Autriche ou d’Angleterre, ce ne sont pas seulement les dizaines de milliers d’ouvriers qui sont pour le Parti, il s’agit de détachements du mouvement communiste mondial, il s’agit de sections de l’Internationale communiste, dont le parti dirigeant est celui du prolétariat qui a déjà vaincu et règne sur un sixième du globe.

« Mais le front unique n’a pas empêché la victoire du fascisme dans la Sarre », telle est l’objection que formulent les adversaires du front unique. Etrange logique que celle de ces messieurs! D’abord, ils font tout pour assurer la victoire du fascisme, et, ensuite, ils ricanent parce que le front unique, qu’ils ont accepté au tout dernier moment, n’a pas entraîné la victoire des ouvriers.

« Si nous constituons le front unique avec les communistes, nous devrons sortir de la coalition, et ce sont les partis réactionnaires et fascistes qui entreront au gouvernement », disent les chefs social-démocrates installés dans les gouvernements des différents pays.

Bien. La social-démocratie allemande faisait-elle partie du gouvernement de coalition? Oui. La social-démocratie autrichienne était-elle au gouvernement? Elle y était aussi. Les socialistes espagnols étaient-ils dans le même gouvernement que la bourgeoisie?

Oui, ils y étaient eux aussi. La participation de la social-démocratie aux gouvernements de coalition bourgeoise a-t-elle empêché dans ces pays le fascisme d’attaquer le prolétariat? Non, elle ne l’en a pas empêché. Donc, il est clair comme le jour que la participation des ministres social-démocrates au gouvernement bourgeois n’est pas une barrière contre le fascisme.

« Les communistes agissent en dictateurs, ils veulent constamment nous commander et nous dicter des ordres. » Non. Nous ne commandons rien et ne dictons rien. Nous apportons simplement nos propositions et nous sommes convaincus que leur application répond aux intérêts du peuple travailleur. Ce n’est pas seulement le droit, mais c’est encore le devoir de tous ceux qui parlent au nom des ouvriers.

Vous craignez la “dictature” des communistes? Présentons en commun, si vous le voulez bien, toutes les propositions aux ouvriers, les vôtres et les nôtres; étudions-les en commun avec tous les ouvriers et choisissons les propositions qui sont les plus utiles à la cause de la classe ouvrière.

Ainsi, tous ces arguments contre le front unique ne résistent pas à la moindre critique. Ce sont plutôt des échappatoires pour les chefs réactionnaires de la social-démocratie, qui préfèrent leur front unique avec la bourgeoisie au front unique du prolétariat.

Non, ces échappatoires ne prendront pas! Le prolétariat international a trop souffert des conséquences de la scission du mouvement ouvrier et il acquiert de plus en plus la conviction que le front unique, l’unité d’action du prolétariat à l’échelle nationale et internationale sont nécessaires et parfaitement possibles.

Le contenu et les formes du front unique.

Quel est et quel doit être le contenu essentiel du front unique à l’étape donnée?

La défense des intérêts économiques et politiques immédiats de la classe ouvrière, la défense de cette classe contre le fascisme doit être le point de départ et constituer le contenu essentiel du front unique dans tous les pays capitalistes.

Nous ne devons pas nous borner simplement à des appels sans lendemain en faveur de la lutte pour la dictature du prolétariat, mais trouver et formuler des mots d’ordre et des formes de lutte découlant des nécessités vitales des masses, du niveau de leur combativité à l’étape donnée du développement.

Nous devons indiquer aux masses ce qu’elles ont à faire aujourd’hui pour se défendre contre le pillage capitaliste et la barbarie fasciste.

Nous devons travailler à établir le plus vaste front unique au moyen d’actions communes des organisations ouvrières de différentes tendances pour défendre les intérêts vitaux des masses travailleuses.

Cela signifie, premièrement, lutter en commun pour faire réellement retomber les effets de la crise sur les épaules des classes dominantes, sur les épaules des capitalistes, des propriétaires, en un mot sur les épaules des riches.

Deuxièmement, lutter en commun contre toutes les formes de l’offensive fasciste, pour la défense des conquêtes et des droits des travailleurs, contre la liquidation des libertés démocratiques bourgeoises. Troisièmement, lutter en commun contre le danger imminent d’une guerre impérialiste, lutter de façon à en entraver la préparation.

Nous devons préparer inlassablement la classe ouvrière à changer rapidement de formes et de méthodes de lutte lorsque la situation change. À mesure que le mouvement se développe et que l’unité de la classe ouvrière se renforce, nous devons aller plus loin, ‑ préparer le passage de la défensive à l’offensive contre le Capital, en nous orientant vers l’organisation de la grève politique de masse. Et la condition absolue d’une telle grève doit être la participation à celle-ci des principaux syndicats de chaque pays donné.

Les communistes, évidemment, ne peuvent pas et ne doivent pas, l’espace d’une seule minute, renoncer à leur travail indépendant en matière d’éducation communiste, d’organisation et de mobilisation des masses.

Toutefois, afin d’ouvrir sûrement aux ouvriers la voie de l’unité d’action, il est nécessaire, en même temps, de travailler à réaliser des accords de brève durée comme aussi de longue durée sur les actions à engager en commun avec les Partis social-démocrates, les syndicats réformistes et les autres organisations de travailleurs contre les ennemis de classe du prolétariat.

Ce faisant, il faudra surtout fixer son attention sur le développement des actions de masse à la base, réalisées par les organisations de base, à l’aide d’accords conclus sur place. En remplissant loyalement les conditions de tous les accords conclus avec eux, nous dénoncerons sans merci tout sabotage de l’action commune par les individus et les organisations participant au front unique.

À toutes les tentatives de faire échec aux accords, ‑ et il est possible que de telles tentatives aient lieu, ‑ nous répondrons en en appelant aux masses, en continuant notre lutte inlassable pour rétablir l’unité d’action violée.

Il va de soi que la réalisation concrète du front unique dans les divers pays se fera différemment, qu’elle prendra différentes formes selon l’état et le caractère des organisations ouvrières, selon leur niveau politique, la situation concrète du pays donné, les changements intervenus dans le mouvement ouvrier international, etc.

Ces formes peuvent être, par exemple: l’action commune et concertée des ouvriers à telle ou telle occasion, pour des motifs concrets, pour des revendications isolées ou sur la base d’une plate-forme générale; l’action concertée dans diverses entreprises ou par branches de production; l’action concertée à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale; l’action concertée en vue d’organiser la lutte économique des ouvriers, de réaliser des actions politiques de masses, d’organiser l’autodéfense commune contre les attaques fascistes; l’action concertée en vue de porter secours aux détenus et à leurs familles; de lutter contre la réaction sociale; l’action concertée pour la défense des intérêts de la jeunesse et des femmes; dans le domaine de la coopération, de la culture, des sports, etc.

Il serait insuffisant de se contenter simplement de conclure un pacte d’action commune et de créer des commissions de contact composées des partis et organisations participant au front unique, c’est-à-dire semblable à ce que nous avons, par exemple, en France. Ce n’est là que le premier pas.

Le pacte est un moyen auxiliaire de réaliser des actions communes, mais, par lui-même, il n’est pas encore le front unique. La commission de contact entre les directions respectives des Partis communiste et socialiste est nécessaire pour faciliter la réalisation d’actions communes, mais, par elle-même, elle est loin d’être suffisante pour déployer réellement le front unique, pour entraîner les plus grandes masses à la lutte contre le fascisme.

Les communistes et tous les ouvriers révolutionnaires doivent travailler à la création d’organismes de classe hors parti du front unique dans les entreprises, parmi les chômeurs, dans les quartiers ouvriers, parmi les petites gens des villes et dans les villages, organismes élus (et, dans les pays de dictature fasciste, choisis parmi les membres les plus autorisés du mouvement de front unique).

Seuls, des organismes de cette sorte pourront englober aussi dans le mouvement de front unique l’énorme masse inorganisée des travailleurs, contribuer au développement de l’initiative des masses dans la lutte contre l’offensive du Capital, contre le fascisme et la réaction, et, sur cette base, à la création du vaste cadre de militants ouvriers du front unique qui est indispensable pour la formation de centaines et de milliers de bolchéviks sans-parti dans les pays capitalistes.

L’action commune des ouvriers organisés, tel est le début, telle est la base. Mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que les masses inorganisées constituent la majorité écrasante des ouvriers. C’est ainsi qu’en France, le nombre des ouvriers organisés,‑ communistes, socialistes, membres, des syndicats de différentes tendances ‑ n’atteint au total qu’un million environ, tandis que le nombre total des ouvriers est de 11 millions.

En Angleterre, les syndicats et les partis de toutes tendances comptent environ 5 millions d’adhérents. Or, le nombre total des ouvriers est évalué à 14 millions. Aux États-Unis d’Amérique, il y a environ 5 millions d’ouvriers organisés, tandis que le nombre total des ouvriers y est de 38 millions.

Le même rapport se retrouve à peu près dans plusieurs autres pays. En temps “normal”, cette masse reste, dans son ensemble, en dehors de la vie politique. Mais, maintenant, cette masse gigantesque entre de plus en plus en mouvement, elle est entraînée et elle intervient dans la vie et sur l’arène politiques.

La création d’organismes de classe en dehors des partis est la meilleure forme pour réaliser, élargir et consolider le front unique au plus profond des grandes masses. Ces organismes seront aussi le meilleur rempart contre toutes les tentatives des adversaires du front unique de violer l’unité d’action qui s’établit au sein de la classe ouvrière.

Le Front populaire antifasciste.

Dans l’oeuvre de mobilisation des masses travailleuses pour la lutte contre le fascisme, une tâche particulièrement importante consiste à créer un vaste Front populaire antifasciste sur la base du front unique prolétarien. Le succès de toute la lutte du prolétariat est étroitement rattaché à l’établissement d’une alliance de combat avec la paysannerie laborieuse et la masse fondamentale de la petite bourgeoisie urbaine, qui forment la majorité de la population même dans les pays d’industrie développée.

Dans son agitation, le fascisme, désireux de gagner ces masses à ses côtés, tente d’opposer les masses travailleuses de la ville et de la campagne au prolétariat révolutionnaire, de terrifier la petite bourgeoisie avec l’épouvantail du “péril rouge”.

Il nous appartient de retourner la pointe et de montrer aux paysans travailleurs, aux artisans et aux intellectuels travailleurs, d’où vient le danger réel qui les menace: de leur montrer de façon concrète qui fait peser sur le paysan le fardeau des impôts et des taxes; qui lui extorque des intérêts usuraires; qui donc, possédant la meilleure terre et toutes les richesses, chasse le paysan et sa famille de sa parcelle et le voue au chômage et à la misère.

Il faut expliquer concrètement, expliquer avec patience et persévérance, qui ruine les artisans et les petits producteurs par les impôts, les taxes, les baux élevés et une concurrence qu’ils ne peuvent supporter, qui jette à la rue et prive de travail les grandes masses d’intellectuels travailleurs.

Mais cela ne suffit pas.

Le principal, le plus décisif pour établir le Front populaire antifasciste, c’est l’action résolue du prolétariat révolutionnaire pour la défense des revendications de ces couches sociales et, en particulier, de la paysannerie laborieuse, revendications qui sont en concordance avec les intérêts fondamentaux du prolétariat et qu’il importe de coordonner dans le cours de la lutte avec les revendications de la classe ouvrière.

Lors de la création du Front populaire antifasciste, il est d’une grande importance d’aborder de manière juste les organisations et les partis auxquels adhèrent en nombre considérable la paysannerie travailleuse et les masses fondamentales de la petite bourgeoisie urbaine.

Dans les pays capitalistes, la majorité de ces partis et de ces organisations, tant politiques qu’économiques, se trouvent encore sous l’influence de la bourgeoisie et continuent à la suivre. La composition sociale de ces partis et de ces organisations n’est pas homogène. On y trouve des koulaks de taille à côté de paysans sans terre, de grands brasseurs d’affaires à côté de petits boutiquiers, mais la direction y appartient aux premiers, aux agents du grand Capital.

Cela nous oblige à aborder d’une façon différente ces organisations en tenant compte du fait que, bien souvent, la masse des adhérents ne connaît pas la physionomie politique réelle de sa direction. Dans des circonstances déterminées, nous pouvons et nous devons orienter nos efforts pour attirer, en dépit de leur direction bourgeoise, ces partis et ces organisations, ou certaines de leurs parties, aux côtés du Front populaire antifasciste.

Telle est, par exemple, la situation actuelle en France, avec le Parti radical; aux États-Unis, avec diverses organisations paysannes; en Pologne, avec le Stronitstvo Ludové; en Yougoslavie, avec le Parti paysan croate; en Bulgarie, avec l’Union agricole; en Grèce, avec les agrariens, etc. Mais, indépendamment de la question de savoir s’il existe des chances d’attirer de tels partis et de telles organisations aux côtés du Front populaire, notre tactique, dans toutes les conditions, doit être orientée de façon à entraîner les petits paysans, les petits producteurs, les artisans, etc., qui en font partie au Front populaire antifasciste.

Vous voyez donc qu’ici, sur toute la ligne, il faut en finir avec le dédain, l’attitude d’indifférence qui s’observent fréquemment dans notre pratique à l’égard des divers partis et des diverses organisations des paysans, des artisans et des masses petites bourgeoises de la ville.

Les questions cruciales du front unique dans les différents pays.

Dans chaque pays, il existe des questions cruciales qui agitent, à l’étape donnée, les plus grandes masses et autour desquelles doit se déployer la lutte pour l’établissement du front unique. Mettre le doigt sur ces points cruciaux, sur ces questions cruciales, c’est garantir et accélérer l’établissement du front unique,

a) États-Unis d’Amérique

Prenons, par exemple, un pays du monde capitaliste aussi important que les États-Unis d’Amérique. Ici, la crise a mis en mouvement des masses innombrables. Le programme d’assainissement du capitalisme s’est effondré. Des masses énormes commencent à s’écarter des partis bourgeois, et sont aujourd’hui indécises sur la voie à prendre.

Le fascisme américain naissant s’efforce d’orienter la déception et le mécontentement de ces masses vers le sillage de la réaction fasciste. En outre, la particularité du développement du fascisme américain consiste en ceci qu’au stade actuel, il s’affirme principalement sous la forme d’une opposition au fascisme, en tant que courant “non américain” importé de l’étranger.

À la différence du fascisme allemand formulant des mots d’ordre anticonstitutionnels, le fascisme américain tente de se camper dans le rôle de champion de la Constitution et de la “démocratie américaine”. Il ne représente pas encore une force constituant une menace directe. Mais s’il réussit à pénétrer dans les grandes masses déçues par les vieux partis bourgeois, il peut devenir une menace sérieuse dans le plus proche avenir.

Or que signifierait la victoire du fascisme aux États-Unis? Pour les masses travailleuses, elle signifierait, on le conçoit bien, un renforcement effréné du régime d’exploitation et l’écrasement du mouvement ouvrier. Et quelle serait la portée internationale de cette victoire du fascisme?

Les États-Unis, comme on le sait, ce n’est pas la Hongrie, ni la Finlande, ni la Bulgarie ou la Lettonie. La victoire du fascisme aux États-Unis modifierait très notablement toute la situation internationale.

Dans ces conditions, le prolétariat américain peut-il se contenter d’organiser seulement son avant-garde consciente, qui est prête à marcher dans la voie révolutionnaire? Non.

Il est tout à fait évident que l’intérêt du prolétariat américain exige que toutes ses forces se délimitent, sans retard, des partis capitalistes. Il lui est indispensable de trouver les voies et les formes adéquates pour empêcher à temps le fascisme de s’emparer des grandes masses de travailleurs mécontents.

Et, ici, nous devons dire que la création d’un parti de masse des travailleurs, d’un « Parti ouvrier et paysan » pourrait être cette forme adéquate dans les conditions américaines. Un tel parti serait une forme spécifique du Front populaire de masse en Amérique à opposer aux partis des trusts et des banques de même qu’au fascisme grandissant. Un tel parti ne sera, évidemment, ni socialiste, ni communiste. Mais il doit être antifasciste et ne doit pas être un parti anticommuniste.

Le programme de ce parti doit être dirigé contre les banques, les trusts et les monopoles, contre les principaux ennemis du peuple qui spéculent sur ses malheurs.

Un tel parti ne peut répondre à sa destination que s’il défend les revendications quotidiennes de la classe ouvrière, s’il lutte pour une véritable législation sociale, pour l’assurance contre le chômage; s’il lutte pour la terre aux fermiers blancs et noirs, et pour leur libération du fardeau des dettes, s’il s’applique à faire annuler les dettes des paysans; s’il combat pour l’égalité des Nègres, pour la défense des revendications des anciens combattants, pour la défense des intérêts des représentants des professions libérales, des petits commerçants et petits producteurs. Et ainsi de suite.

Il va de soi qu’un tel parti militera pour faire entrer ses représentants dans les municipalités, dans les organismes représentatifs des différents États, ainsi qu’au Congrès et au Sénat.

Nos camarades des États-Unis ont agi de façon juste, en faisant preuve d’initiative pour la création d’un tel parti. Mais ils auront encore à prendre des mesures effectives pour que la création de ce parti devienne l’oeuvre des masses elles-mêmes. Le problème de l’organisation d’un « Parti ouvrier-paysan » et son programme, doit être étudié dans des réunions populaires de masse. Il est nécessaire de déployer un très vaste mouvement autour de la création de ce parti, et d’en prendre la tête.

En aucun cas, il ne faut permettre que l’initiative dans le travail d’organisation du Parti passe aux mains des éléments qui veulent utiliser le mécontentement des masses innombrables déçues par les deux partis bourgeois, démocratique et républicain, pour créer un “troisième” parti aux États-Unis, comme parti anticommuniste, comme parti dirigé contre le mouvement révolutionnaire.

b) Angleterre

En Angleterre, par suite des manifestations de masse des ouvriers anglais, l’organisation fasciste de Mosley a été momentanément refoulée à l’arrière-plan. Mais nous ne devons pas perdre de vue que le “gouvernement national” prend contre la classe ouvrière une série de mesures réactionnaires à l’aide desquelles il se crée en Angleterre aussi, des conditions qui faciliteraient à la bourgeoisie, en cas de besoin, le passage au régime fasciste.

Combattre le danger fasciste en Angleterre à l’étape donnée, c’est lutter avant tout contre le “gouvernement national”: contre ses mesures réactionnaires, contre l’offensive du Capital, pour la défense des revendications des chômeurs, contre la baisse des salaires, pour l’abolition de toutes les lois à l’aide desquelles la bourgeoisie anglaise abaisse le niveau de vie des masses.

Mais la haine croissante de la classe ouvrière contre le “gouvernement national” unit des masses de plus en plus considérables, sous le mot d’ordre de formation, en Angleterre, d’un nouveau gouvernement travailliste. Les communistes peuvent-ils dédaigner cet état d’esprit des grandes masses qui gardent encore leur foi dans un gouvernement travailliste? Non. Nous devons trouver la voie qui conduit à ces masses.

Nous leur disons ouvertement, ainsi que l’a fait le XIIIe congrès du Parti communiste anglais: nous communistes, sommes partisans du pouvoir soviétique, seul pouvoir capable d’affranchir les ouvriers du joug du Capital. Mais vous voulez un gouvernement travailliste? Soit. Nous avons lutté et luttons avec vous, la main dans la main, pour la défaite du “gouvernement national”.

Nous sommes prêts à soutenir votre lutte pour la formation d’un nouveau gouvernement travailliste, encore que les deux gouvernements travaillistes précédents n’aient pas tenu les promesses faites à la classe ouvrière par le Parti travailliste. Nous n’attendons pas de ce gouvernement la réalisation de mesures socialistes. Mais, au nom de millions d’ouvriers, nous exigeons de lui qu’il défende les intérêts économiques et politiques les plus urgents de la classe ouvrière et de tous les travailleurs.

Étudions donc ensemble le programme commun de ces revendications et réalisons l’unité d’action indispensable au prolétariat pour riposter à l’offensive réactionnaire du “gouvernement national”, à l’offensive du Capital et du fascisme, à la préparation d’une nouvelle guerre. Sur cette base, les communistes anglais sont prêts à se présenter en commun avec les organisations du Parti travailliste aux prochaines élections parlementaires contre le “gouvernement national”, ainsi que contre Lloyd George qui tente à sa manière d’entraîner les masses derrière lui contre la cause de la classe ouvrière, dans l’intérêt de la bourgeoisie anglaise.

Cette position des communistes anglais est juste. Elle leur facilitera l’établissement du front unique de lutte avec les millions de travailleurs des syndicats anglais et du Parti travailliste.

Tout en restant constamment dans les premiers rangs du prolétariat en lutte, tout en indiquant aux masses la seule voie juste, ‑ la voie de la lutte pour le renversement révolutionnaire de la domination de la bourgeoisie et l’instauration du pouvoir des Soviets, ‑ les communistes, lorsqu’ils définissent leurs tâches politiques actuelles, ne doivent pas chercher à brûler les étapes nécessaires du mouvement de masse, dans le cours duquel les masses ouvrières se dégagent de leurs illusions par leur propre expérience et passent aux côtés du communisme.

c) France

La France est le pays où, comme on le sait, la classe ouvrière donne à tout le prolétariat international un exemple de la façon dont il faut combattre le fascisme. Le Parti communiste français fournit à toutes les sections de l’Internationale communiste un exemple de la façon dont il faut réaliser la tactique du front unique; les ouvriers socialistes, un exemple de ce que les ouvriers social-démocrates des autres pays capitalistes doivent faire aujourd’hui dans la lutte contre le fascisme.

La manifestation antifasciste, avec un demi-million de participants, qui s’est déroulée le 14 juillet de cette année à Paris et les nombreuses manifestations des autres villes de France, ont eu une portée énorme. Ce n’est plus seulement un mouvement de front unique ouvrier, c’est le début d’un vaste Front populaire contre le fascisme en France.