De par la réalité des différences de situation, les Fronts nationaux-démocratiques mis en place par les Partis Communistes vont avoir des résultats nullement uniformes et, de fait, dans trois cas, la situation va être très grave.

La faillite totale est ainsi du côté français. Le Parti Communiste Français va appliquer entièrement la ligne du Front national démocratique, mais sans l’existence d’un tel Front. De plus, il se précipite dans une participation gouvernementale avec les forces politiques autour du général de Gaulle.

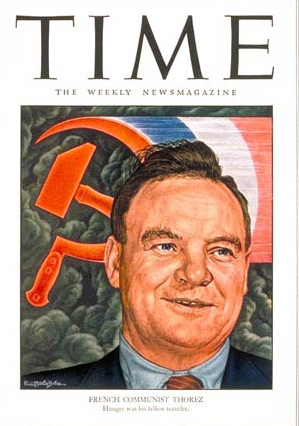

Charles Tillon est initialement ministre de l’Air, François Billoux ministre de la Santé publique, puis après un remaniement le dirigeant du PCF Maurice Thorez est ministre d’État (où il met en place l’Ecole Nationale d’Administration), Ambroise Croizat ministre du Travail, Marcel Paul ministre de la Production industrielle, François Billoux ministre de l’Économie nationale, Charles Tillon ministre de l’Armement.

C’est une intégration dans l’État bourgeois, théorisé d’ailleurs par Maurice Thorez dans une interview accordée au journal anglais The Times en novembre 1946 :

« Nous avons préconisé un programme démocratique et de reconstruction nationale, acceptable pour tous les républicains, comportant les nationalisations, mais aussi le soutien des moyennes et petites entreprises industrielles et artisanales et la défense de la propriété paysanne contre les trusts.

A l’étape actuelle du développement de la société, nous avons la conviction que les nationalisations – le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés – constituent un progrès dans la voie du socialisme.

Les nationalisations portent atteinte à la toute-puissance des oligarchies financières, elles limitent les possibilités légales de l’exploitation de l’homme par l’homme, elles placent entre les mains d’un gouvernement démocratique des moyens appréciables pour l’œuvre de redressement économique et social du pays.

Il est évident que le Parti communiste, dans son activité gouvernementale, et dans le cadre du système parlementaire qu’il a contribué à rétablir, s’en tiendra strictement au programme démocratique qui lui a valu la confiance des masses populaires.

Les progrès de la démocratie à travers le monde, en dépit de rares exceptions qui confirment la règle, permettent d’envisager pour la marche au socialisme d’autres chemins que celui suivi par les communistes russes.

De toute façon, le chemin est nécessairement différent pour chaque pays. Nous avons toujours pensé et déclaré que le peuple de France, riche d’une glorieuse tradition, trouverait lui-même sa voie vers plus de démocratie, de progrès et de justice sociale.

Cependant, l’histoire montre qu’il n’y a pas de progrès sans lutte. Il n’y a pas de route toute tracée sur laquelle les hommes puissent avancer sans effort. Il leur a toujours fallu surmonter bien des obstacles. C’est le sens même de la vie.

L’union des forces ouvrières et républicaines est le sûr fondement de la démocratie. Le Parti ouvrier français que nous proposons de constituer par la fusion des partis communiste et socialiste, serait le guide de notre démocratie nouvelle et populaire. »

C’était une interprétation totalement opportuniste de la ligne national-démocratique, niant de fait le Front, puisque après les premières affirmations il n’y a rien de fait pour établir un large front au-delà du Parti alors le premier parti politique numériquement en France. Le Parti s’est imaginé autosuffisant historiquement.

De plus, il n’y a aucune reconnaissance de la nécessité de la mise en place d’un nouveau régime. Le Parti Communiste Français a littéralement agi comme si le pays était dans la même situation que la Hongrie ou la Bulgarie, avec l’armée rouge en appui.

L’erreur inverse des Français exista en Albanie et en Yougoslavie. Dans ces pays, la résistance armée avait été très puissante, parvenant littéralement à libérer le pays. Le prestige d’Enver Hoxha en Albanie et de Tito en Yougoslavie, les deux dirigeants communistes, étaient immenses.

En Yougoslavie, les partisans avaient atteint le nombre de 650 000 à la fin de 1944 ; le Front populaire obtint 90,4 % des voix en novembre 1945, avec un taux de participation de 88 %.

En Albanie, les partisans étaient au nombre de 70 000, ayant contrôlé dès 1943 des territoires rassemblant un million de personnes. En mai 1944 le Congrès Antifasciste de Libération Nationale formait un conseil national, dirigé par Enver Hoxha, et le Front populaire obtint 93,2 % des voix en décembre 1945.

Cependant, les communistes yougoslaves avaient mis en place une démarche reprise en Albanie, consistant à maintenir le Parti Communiste dans la clandestinité, à maintenir la cooptation en interne et à ne pas apparaître publiquement.

Le Front national-démocratique était conçu comme une façade à employer mécaniquement. Cela aboutit à une absence de vie démocratique à la base du Parti Communiste, à une bureaucratisation de son appareil, à une dépolitisation systématique des communistes.

Au cours de ce processus, l’Albanie passa littéralement sous la coupe yougoslave, alors qu’un dirigeant albanais, Sejfulla Malëshova, prôna de tenir le pays à mi-chemin de la Grande-Bretagne et de l’URSS, et qu’un autre, Koçi Xoxe, était directement un agent de la Yougoslavie.

C’est Enver Hoxha qui mena la lutte contre cette tendance. En novembre 1948, dans son rapport sur l’activité du Comité Central et sur les devoirs nouveaux du Parti au Congrès du Parti Communiste d’Albanie, il raconte à ce sujet que :

« Parmi les importantes questions que soulèvent les lettres historiques adressées par le Parti bolchévik au Comité central du Parti communiste yougoslave [en 1948], figure la question du Front, en corrélation avec la question du Parti lui-même dans lequel le groupe trotskiste [à la tête de la Yougoslavie avec Tito] s’est éloigné de la voie des enseignements du marxisme.

Dans cette question de principe, d’une importance énorme, notre Parti ne peut pas dire qu’il n’a pas subi l’influence néfaste du Parti communiste yougoslave.

Qu’il ait adopté un grand nombre des principes qui régissent l’organisation du Front en Yougoslavie, ainsi que de nombreuses formules erronées des Yougoslaves, cela est vrai.

Notre Parti a reconnu ces erreurs et y a remédié. Il est redevable de ce redressement au Parti bolchévik et au Bureau d’information qui, en mettant à notre disposition l’expérience des huit partis communistes et ouvriers frères, apporte une aide précieuse à notre Parti.

Le Front, créé dans notre pays, dans les circonstances que j’ai déjà signalées, a été d’emblée une large organisation de masses que dirigeait le Parti (…). On doit avouer que l’importance du rôle et la solidité de l’organisation du Front avaient été négligées, et notamment que l’organisation était devenue assez large.

Notre Front différait de ceux qui existaient dans les autres démocraties populaires en ceci que, dans le nôtre, le seul parti qu’on y trouvait était notre Parti (…). Il y avait donc dans notre Front différents éléments individuels qui, nous pouvons le dire, n’échappaient pas à un certain contrôle ; mais nous pouvons dire aussi que, dans ce sens, nous avons été un peu sectaires (…).

Mais, à la veille de la libération de l’Albanie, sous l’influence du délégué du C. C. du Parti communiste de Yougoslavie à Bérat, notre Front a ouvert toutes grandes ses portes et, dans ses rangs, ont pénétré des ennemis qui méritaient le gibet.

Mais ce ne fut pas tout : les opinions opportunistes du Comité central du Parti communiste yougoslave au sujet de l’élargissement du Front, et celles de Seïfoulla Maleuchova en vue de desserrer la bride à la réaction et à la bourgeoisie, firent commettre des relâchements à notre Comité central jusqu’au point de laisser parvenir même à l’Assemblée populaire des éléments camouflés, insinués dans le Front (…).

Ces éléments réactionnaires camouflés étaient la réserve et le dernier enjeu de la réaction ; ils avaient pu résister à la pression de la guerre et, après la libération, ils sont entrés en action. Et justement après la libération de l’Albanie, sous l’influence du Comité central du Parti communiste yougoslave, notre Parti a commis l’erreur de se tenir dans une demi-clandestinité (…).

Comment envisagions-nous, après la libération, les relations réciproques du Front et du Parti ? Nous craignions de mettre en lumière le rôle joué dans le Front par le Parti, de peur d’intimider les éléments réactionnaires et hésitants qui s’y étaient camouflés.

Non seulement nous dissimulions le grand honneur qui s’attachait à notre qualité de membres du Parti, mais nous trouvions encore opportun et juste que certains ministres, membres du Parti, mais inconnus comme tels des larges masses du Front, continuassent de garder le secret sur leur qualité de membres du Parti.

On avait peur de laisser croire que notre gouvernement, ou notre Assemblée populaire, étaient un gouvernement communiste ou une Assemblée populaire où prédominaient les communistes.

On se proposait, ce faisant, de laisser entendre aux éléments hostiles, camouflés dans le Front, qu’il était inutile de s’organiser, soit légalement, soit clandestinement, étant donné que participaient aussi au gouvernement et à d’autres organes des hommes qui n’étaient pas communistes (…).

Les bureaux du Parti se déguisaient en bureaux du Front ; le Parti ne publiait plus ses décisions sous sa signature, mais les diffusait par l’intermédiaire du Front. Les larges masses du peuple travailleur n’apercevaient plus le visage du Parti, ce visage qu’elles aimaient tant (…).

L’absence de démocratie intérieure, d’élections, de centralisme démocratique, de critique et d’autocritique, ainsi que la pratique de la cooptation au sein du Comité central, ont été autant d’erreurs.

Le parti communiste yougoslave en a sa part de responsabilité.

Il faut ajouter à ces erreurs cette autre grave erreur d’organisation, anticommuniste-léniniste-bolchévique, le cumul des fonctions de secrétaire du Parti aux cadres et de ministre de l’intérieur, ce qui a entraîné la soumission du Parti au contrôle de la Sûreté.

D’autres erreurs d’organisation en ce qui concerne la politique des cadres, ont causé au Parti un grave préjudice et ont entravé sa marche. »

=>Retour au dossier sur les démocraties populaires