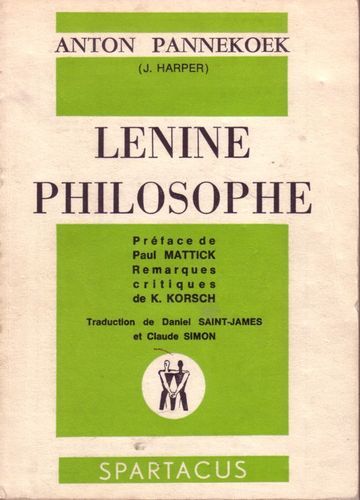

[Ici Paul Mattick résume les fondements de la critique gauchiste de la social-démocratie et de son prolongement bolchevik.]

« KARL KAUTSKY : DE MARX A HITLER » (1939)

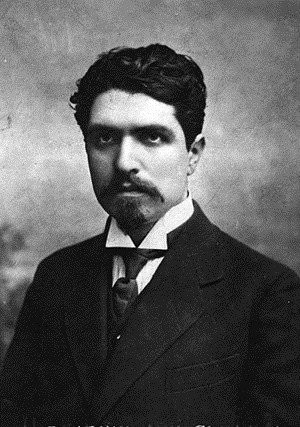

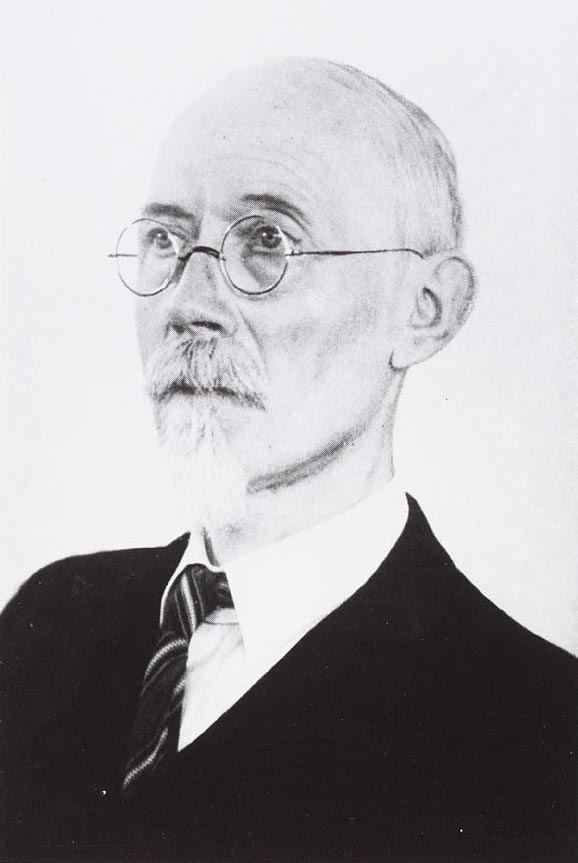

Karl Kautsky est mort à Amsterdam vers la fin de 1938; il avait alors 84 ans. On a vu en lui le plus éminent théoricien que le marxisme ait compté dans ses rangs depuis la mort de ses fondateurs, et l’on n’exagérerait pas en soutenant qu’il en fut le plus représentatif. Kautsky unit en sa personne, de la manière la plus nette, les côtés révolutionnaires et les côtés réactionnaires de ce mouvement.

Mais alors qu’Engels était en droit de déclarer sur la tombe de Marx que son ami » fut avant tout un révolutionnaire « , personne n’aurait eu l’idée d’en dire autant sur celle de son disciple le plus connu. Lui consacrant un article nécrologique, Friedrich Adler écrivait : » Théoricien et homme politique, Kautsky restera toujours en butte à la critique; mais il avait l’esprit ouvert et, toute sa vie, demeura fidèle à ce maître suprême : sa conscience » (1).

La conscience de Kautsky se forma à l’époque où la social-démocratie allemande prenait son essor. Autrichien de naissance, il était le fils d’un peintre en décors, attaché au Théâtre impérial de Vienne. Dès 1875, tout juste majeur, il collaborait à la presse ouvrière, mais il n’adhéra qu’en 1880 au parti social-démocrate d’Allemagne et, dès lors, pour reprendre ses propres paroles, il se mit » à évoluer en direction d’un marxisme conséquent, méthodique » (2).

C’est la lecture de l’Anti-Dühring d’Engels qui, comme beaucoup, l’avait poussé dans cette voie et il dut pour une bonne part son orientation à Eduard Bernstein, alors secrétaire du » millionnaire » socialiste Hochberg (qui finança la publication de ses premiers ouvrages). Grâce à sa plume, Kautsky acquit bientôt une grande notoriété au sein du mouvement ouvrier; en 1883, il fonda la revue Die Neue Zeit qui, sous sa direction, devint le principal organe théorique de la social-démocratie allemande.

L’œuvre de Kautsky ne laisse pas de surprendre non seulement par la multiplicité des thèmes qui s’y trouvent abordés, mais aussi par son étendue. Une bibliographie même choisie de cet auteur couvrirait en effet des pages et des pages. Tout ce qui eut quelque importance dans le mouvement socialiste, au cours de ces soixante dernières années, tout ce qui semblait en avoir aussi, a trouvé un écho dans cette œuvre.

Celle-ci révèle que Kautsky fut essentiellement un professeur et que, considérant la société du point de vue du maître d’école, il était parfaitement qualifié pour le rôle d’inspirateur qui fut le sien dans un mouvement dont le grand souci fut toujours d’éduquer les ouvriers, de même que les capitalistes.

En sa qualité de spécialiste des » aspects théoriques » du marxisme, Kautsky pouvait sembler plus révolutionnaire qu’il n’eût convenu au mouvement qu’il servait. Il passait pour un marxiste » orthodoxe » et s’efforçait de sauvegarder l’héritage de Marx à la manière d’un trésorier veillant sur les deniers de l’organisation.

Cependant, le côté » révolutionnaire » de son enseignement ne paraissait tel que dans la mesure où il faisait contraste avec l’idéologie bourgeoise généralement professée avant la guerre. En revanche, par rapport aux théories révolutionnaires élaborées par Marx et Engels, ses théories n’étaient ni plus ni moins qu’un retour à des formes de pensée moins élaborées ainsi qu’à une conception moins nette du système capitaliste et de ses implications. Gardien du trésor marxiste, il ne soupçonna jamais tout ce que celui-ci contenait.

En 1862, dans une lettre à Kugelmann, Marx exprimait l’espoir que les moins » populaires » de ses Œuvres, écrites en vue de révolutionner la science économique, finiraient par trouver le chemin du grand public; une fois la base scientifique posée, la vulgarisation serait aisée, ajoutait-il. » C’est en 1883, écrit Kautsky, que je découvris ma vocation : diffuser, vulgariser et, pour autant que j’en fusse capable, approfondir les résultats scientifiques obtenus par Marx sur le plan de la pensée et de la recherche » (3).

Toutefois, même Kautsky, même ce plus grand des grands vulgarisateurs du marxisme, devait tromper l’attente de Marx; les simplifications, auxquelles il se livra, aboutirent à une nouvelle forme de mystification qui ne permettait en rien de comprendre le caractère véritable de la société capitaliste.

Pourtant, malgré cette édulcoration, les théories de Marx étaient encore de loin supérieures à toutes les théories économiques et sociales de la bourgeoisie, et les écrits de Kautsky galvanisèrent des centaines de milliers de travailleurs conscients. Kautsky en effet exprimait leurs idées propres, et cela dans un langage plus proche du leur que celui d’un penseur plus indépendant tel que Marx. Encore que ce dernier ait fait montre plus d’une fois de ses dons de puissance et de clarté d’expression, il n’était pas assez maître d’école dans l’âme pour sacrifier aux nécessités de la propagande la satisfaction de ses caprices intellectuels.

Il faut entendre dans un sens on ne peut plus spécifique ce que nous avons dit tout à l’heure de Kautsky, à savoir : qu’il a incarné également les côtés » réactionnaires » de l’ancien mouvement ouvrier. A l’origine de ces éléments réactionnaires, il y eut en effet un conditionnement objectif et si Kautsky, et l’ancien mouvement ouvrier avec lui, finirent par se poser subjectivement en défenseurs de la société capitaliste, ils ne le firent qu’après une longue période de confrontation à une réalité hostile.

Comme Marx le soulignait déjà dans Le Capital; » Le mouvement ascendant imprimé au prix du travail par l’accumulation du capital prouve que la chaîne d’or, à laquelle le capitaliste tient le salarié rivé et que celui-ci ne cesse de forger, est déjà assez allongée pour permettre un relâchement de tension » (4).

Par suite de l’amélioration des conditions de travail et de la hausse des salaires, rendues possibles par la formation progressive du capital, les luttes ouvrières se transformèrent en facteurs de l’expansion capitaliste. A l’instar de la concurrence, elles avaient pour conséquence d’accélérer l’accumulation du capital et, par-là, le rythme du » progrès « . Tout ce que gagnaient les ouvriers se trouvait compensé par une exploitation accrue, laquelle permettait à son tour une expansion plus rapide encore.

Ainsi la lutte de classe des ouvriers elle-même finissait par servir les intérêts, non certes des capitalistes individuels, mais du capital en général. Les victoires ouvrières n’ont jamais été que des victoires à la Pyrrhus. Plus les ouvriers gagnaient, plus le capital s’enrichissait. Chaque augmentation de la « part ouvrière » contribuait à agrandir l’écart séparant les salaires des profits.

Bien qu’elle parût monter en flèche, la puissance du mouvement ouvrier cachait en réalité un affaiblissement continu par rapport au développement du capital. Les » conquêtes » des travailleurs, dans lesquelles Eduard Bernstein saluait les débuts d’une ère nouvelle du capitalisme, ne pouvaient aboutir, dans cette sphère d’action sociale, qu’à la défaite écrasante de la classe ouvrière dès que le capitalisme passa de l’expansion à la stagnation.

Et la liquidation de l’ancien mouvement ouvrier, dont le spectacle n’a pas été épargné à Kautsky, a prouvé que les milliers de défaites essuyées pendant la période ascendante du capitalisme, quand bien même on les célébrait comme autant de triomphes du gradualisme, ne furent en fait rien d’autre qu’un gradualisme de la défaite ouvrière, sur un terrain d’action où l’avantage revient immanquablement à la bourgeoisie.

Pourtant le révisionnisme de Bernstein, qui consistait à prendre les apparences pour la réalité et dérivait de l’empirisme bourgeois, et bien qu’il fût tout d’abord dénoncé par Kautsky, finit par servir de tremplin à ce dernier. Car, sans la pratique non révolutionnaire de l’ancien mouvement ouvrier, dont la théorie fut faite par Bernstein, jamais Kautsky n’eût trouvé le mouvement et la base matérielle qui lui permirent d’âtre pris pour un grand théoricien marxiste.

Cette situation objective qui, nous l’avons vu, transforma les succès du mouvement ouvrier en autant d’étapes sur la voie de sa liquidation finales créèrent une idéologie non révolutionnaire, mieux adaptée que l’ancienne a la situation immédiate et destinée à être vilipendée plus tard comme la manifestation du social – réformisme, de l’opportunisme du social – patriotisme et de la trahison avérée. Mais cette » trahison » ne tourmentait guère ses victimes prétendues.

Bien au contraire, la majorité des ouvriers organisés approuvait cette volte-face du mouvement socialiste, parce qu’elle était conforme à ses aspirations, nées dans le cadre d’un capitalisme en plein essor. Les masses étaient tout aussi peu révolutionnaires que leurs dirigeants les uns et les autres ne cherchant qu’à participer au progrès capitaliste. On s’organisait non seulement pour obtenir une part plus grande du produit social, mais aussi pour mieux se faire entendre sur le plan politique. On apprit à penser en termes de démocratie. On commença de se poser en consommateurs exigeant d’avoir accès aux bienfaits de la culture et de la civilisation.

N’est-il pas significatif que Franz Mehring ait cru bon de terminer sa monumentale Histoire de la social-démocratie allemande par un chapitre intitulé » L’Art et le Prolétariat » ? De la science pour les ouvriers, des écoles pour les ouvriers, de la participation ouvrière à toutes les institutions de la société capitaliste, voilà quels étaient les désirs réels du mouvement, et rien d’autre. Loin de vouloir la fin de la science capitaliste, on réclamait des savants d’origine ouvrière; loin de vouloir abolir les lois capitalistes, on formait des juristes ouvriers.

La prolifération des historiens du mouvement ouvrier, des doctes, des économistes, des journalistes, des médecins, des dentistes, tous au service des ouvriers, comme la multiplication des députés socialistes et des bureaucrates syndicaux passait pour l’indice le plus sûr de la socialisation triomphale de la société, laquelle devenait du même coup et toujours davantage la société des ouvriers. Tout ce à quoi l’on peut participer de manière croissante, on ne tarde pas à le juger digne d’être défendu. Pour l’ancien mouvement ouvrier, l’expansion du capital valait aux travailleurs plus de bien-être et plus de considération; c’était là une conviction profonde, à la fois consciente et inconsciente. Se bornant à agir dans le cadre du capitalisme, les organisations ouvrières devaient faire leurs, petit à petit, les problèmes de la rentabilité du capital.

Elles se contentaient d’opposer une résistance purement verbale aux rivalités frénétiques que la concurrence suscitait entre pays capitalistes. En premier lieu sans doute, le mouvement ne songeait qu’à une « patrie meilleure », devenue celle des travailleurs comme elle était déjà la patrie des autres classes; puis, on se prononça pour la défense de » l’acquis » et, finalement, pour la défense de la patrie tout court, « telle qu’elle est « .

Les bonnes dispositions, dont les « disciples » de Marx faisaient désormais preuve envers la société bourgeoise, ne restaient pas unilatérales.

Ses luttes même contre la classe ouvrière avaient enseigné à la bourgeoisie la nécessité de » comprendre la question sociale « . La classe dirigeante se ralliait ainsi de plus en plus à une interprétation matérialiste des phénomènes sociaux, d’où une imbrication progressive des idéologies professées de part et d’autre, laquelle contribuait à faire régner une « harmonie » fondée sur la réalité du manque d’harmonie, de l’antagonisme des classes au sein du capitalisme ascendant. Toutefois, les » marxistes » brûlaient plus encore que la bourgeoisie de » mettre à profit les leçons de l’ennemi « .

C’est bien avant la mort d’Engels que le révisionnisme commença de se développer. Au demeurant, Engels et Marx lui-même devaient plus d’une fois donner des signes de fléchissement, se laissant alors griser par les succès apparents du moment. Mais ce qui ne fut jamais chez eux qu’une modification toute provisoire de leurs idées de base, essentiellement cohérentes, se trouva élevé au rang de » croyance » et de » science » par ce mouvement qui identifiait maintenant le progrès à des caisses syndicales de mieux en mieux remplies et à des victoires électorales de plus en plus amples.

Après 1910, la social-démocratie se vit diviser en trois grandes tendances : les révisionnistes, partisans déclarés de l’impérialisme allemand; la « gauche » qu’illustraient les noms de Luxemburg, de Mehring, de Liebknecht et de Pannekoek; le » centre » qui se disait fidèle aux options traditionnelles mais ne l’était en fait que sur le plan de la théorie, attendu que sur celui de la pratique la social-démocratie allemande était contrainte de s’en tenir au » possible « , en d’autres termes, à la tactique préconisée par Bernstein.

S’opposer à cette dernière ne pouvait signifier qu’une chose : se dresser contre la pratique social-démocrate dans son ensemble. La » gauche » ne s’affirma vraiment comme telle qu’à partir du moment où elle se mit à dénoncer dans la social-démocratie une partie intégrante de la société capitaliste. Il fallut cependant tout autre chose qu’une bataille d’idées pour faire disparaître les divergences opposant les deux camps; elles furent noyées dans le sang du groupe Spartakus, en 1919, lors de la répression terroriste que lança Noske.

Une fois la guerre éclatée, la » gauche » se retrouva en prison et la » droite » au G. Q. G. du Kaiser. Quant au « centre », dirigé par Kautsky, il en finit d’un coup d’un seul avec tous les problèmes du mouvement socialiste en déclarant que ni la social-démocratie allemande ni l’Internationale ne pouvaient avoir d’activités tant que la guerre durerait, l’une et l’autre étant essentiellement des instruments pour les périodes de paix.

» C’est là – écrivait Rosa Luxemburg – une attitude d’eunuque. Maintenant que Kautsky l’a complété, on peut lire dans le Manifeste communiste; » Prolétaires de tous les pays, unissez-vous en temps de paix; en temps de guerre, égorgez-vous ! » (5).

La guerre et ses répercussions pulvérisèrent la légende de l’a orthodoxie » marxiste de Kautsky. Après avoir été l’un de ses plus fervents disciples, Lénine lui-même dut se détourner catégoriquement de son maître. Comme il l’écrivait à Chliapnikov en octobre 1914 : » Rosa Luxemburg avait raison qui écrivait depuis longtemps qu’il y a chez Kautsky » la courtisanerie du théoricien », la servilité, ou, en termes plus simples, la servilité devant la majorité du parti, devant l’opportunisme.

Il n’y a à présent rien de plus nuisible et dangereux pour l’indépendance idéologique du prolétariat que cette basse présomption et cette abjecte hypocrisie de Kautsky qui veut tout masquer et escamoter, qui veut tranquilliser au moyen de sophismes et d’un verbiage pseudo-scientifique la conscience en éveil des ouvriers » (6).

Dès que le mouvement ouvrier eut l’air « convenable », fut envahi par une foule d’intellectuels, tous enclins à entretenir ses penchants à la collaboration de classes. Kautsky se distinguait de ces personnages par un amour plus vif pour la théorie qu’il se refusait pourtant de confronter aux faits, à la façon d’un mère qui par amour pour son enfant veut le tenir à l’écart des » honteuses réalités de la vie « .

Il ne pouvait se poser en révolutionnaire qu’à condition de ne pas sortir de la théorie, et abandonnait à d’autres, avec la plus grande complaisance, le soin de régler les questions pratiques du mouvement. Mais c’était là donner dans l’auto mystification. Se voulant théoricien « pur », Kautsky cessait du même coup d’être un théoricien révolutionnaire ou plus exactement, ne pouvait devenir un révolutionnaire.

Dès que la guerre finie, le rideau se leva sur une bataille réelle entre les forces du socialisme et celles du capitalisme, ses théories s’effondrèrent parce qu’elles étaient séparées en pratique du mouvement qu’elles étaient censées représenter.

Bien que Kautsky eût pris position contre les démonstrations d’un chauvinisme excessif que son parti prodiguait et se fût abstenu de partager l’enthousiasme belliciste des camarades Ebert Scheidemann et autres, bien qu’il eût également refusé de se prononcer pour le vote inconditionnel des crédits de guerre, il n’en fut pas moins forcé jusqu’à son dernier jour de détruire de ses propres mains le mythe de son orthodoxie marxiste, ce mythe engendré et nourri par trente années de discours, de livres, de brochures et d’articles. Lui qui proclamait en 1902 (7) que le monde était entré dans une ère de luttes prolétariennes pour la conquête du pouvoir, tenait pareille entreprise pour démence pure maintenant que les ouvriers prenaient ses propos au sérieux.

Lui qui avait combattu avec tant d’ardeur le ministérialisme des Millerand et des Maures en France exaltait vingt ans après, en Allemagne, la politique de coalition ministérielle poursuivie par la social-démocratie, et le faisait avec les arguments mêmes de ses anciens adversaires. Lui qui dès 1909 s’interrogeait sur » le chemin du pouvoir « , caressait après la guerre le rêve d’un » ultra-impérialisme » faisant régner la paix dans le monde, et devait passer le reste de son existence à réinterpréter son passé en vue de justifier l’idéologie de la collaboration de classes qu’il professait désormais.

Dans son dernier ouvrage, il s’exprimait ainsi : » Au cours de sa lutte de classe, le prolétariat se transforme de plus en plus en avant-garde pour la reconstruction de la société, qui devient toujours davantage le grand but que les catégories sociales non prolétariennes elles aussi se fixent. Ce n’est pas là trahir l’idée de la lutte de classes.

J’ai soutenu ce point de vue bien avant l’apparition du bolchevisme, comme en témoigne par exemple l’article « Les Classes. Intérêt particulier et intérêt général » que je publiai en 1903 dans la Neue Zeit et où je disais en conclusion que la lutte de classe du prolétariat ne veut connaître que la solidarité de l’humanité, et non pas la solidarité des classes » (8).

De fait, il est absurde de voir en Kautsky un « renégat « . C’est là ne rien comprendre ni à la théorie et à la pratique social-démocrates, ni à celles de Kautsky. Celui-ci ne souhaitait qu’une chose : être un bon serviteur n’ayant d’autre but dans la vie que de satisfaire ses maîtres, Marx et Engels. Il ne parlait du premier que dans le plus pur style social-démocrate et philistin à grand renfort d’épithètes du genre » esprit supérieur », » Olympien « , » Jupiter tonnant » et autres. Évoquant sa première rencontre avec son héros, il se flattait de n’avoir pas reçu auprès de lui » l’accueil dédaigneux que Goethe avait réservé à son jeune confrère Heine » (9).

Tout se passe comme si Kautsky s’était juré à lui-même de ne jamais décevoir Engels, à partir du moment où ce dernier se mit à les considérer, Bernstein et lui, comme d’irréprochables représentants de la théorie de Marx, et, pendant la plus grande partie de sa vie, il se comporta en ardent défenseur de « la lettre ». Kautsky était certainement sincère quand il déplorait dans une lettre à Engels » que presque tous les intellectuels du parti (…) ne rêvent que de colonies, d’idée nationale, de résurrection du vieux passé germanique, ne songeant qu’à faire des avances au gouvernement, qu’à remplacer la lutte des classes par le pouvoir de la » Justice » et qu’à manifester leur aversion pour la conception matérialiste de l’histoire — ce dogme marxiste, comme ils l’appellent » (10).

Engels ne comprenait que trop bien les raisons de cette précoce « dégénérescence » du mouvement. Répondant à Kautsky, il déclarait que » le développement capitaliste bourgeois s’est révélé plus fort que la contre-pression révolutionnaire; pour qu’un nouveau soulèvement ait lieu, il faudra que se produise un choc violent, par exemple que l’Angleterre perde la domination du marché mondial ou qu’une occasion révolutionnaire surgisse brusquement en France » (11). Mais rien de tel n’arriva. Les socialistes ne comptaient plus sur la révolution.

Bien au contraire, Bernstein ne voulant pas décevoir l’homme à qui il devait le plus, attendait la mort d’Engels pour proclamer que « le but n’est rien, c’est le mouvement qui est tout « . Il faut ajouter d’ailleurs qu’Engels en personne ne fut pas sans contribuer, vers la fin de sa vie, à renforcer le courant réformiste. Il s’agissait là sans doute d’une défaillance d’ordre individuel; néanmoins, ses épigones s’alignèrent sur cette attitude, la considérant comme un élément de force.

De temps à autre, Marx et Engels revenaient cependant aux vues intransigeantes du Manifeste communiste et du Capital, notamment dans la Critique du Programme de Gotha, dont la publication fut différée afin de ne pas gêner les faiseurs de compromis. La bureaucratie du parti ne céda qu’après une longue lutte, ce qui amena Engels à s’écrier un jour : « En fait, c’est une brillante idée de placer la science socialiste allemande, libérée aujourd’hui de la loi bismarckienne contre les socialistes, sous le coup d’une loi nouvelle contre les socialistes ! » (12).

Kautsky défendait un marxisme déjà émasculé. Le marxisme radical, révolutionnaire, anticapitaliste avait succombé au développement du capitalisme. Dans un discours prononcé en 1872, après la clôture au congrès de l’Internationale à La Haye, Marx lui-même déclarait : « L’ouvrier doit saisir un jour la suprématie politique pour asseoir la nouvelle organisation du travail (…). Mais nous, nous n’avons point prétendu que pour arriver à ce but les moyens sont identiques (…).

Et nous ne nions pas qu’il existe des pays comme l’Amérique, l’Angleterre (…) où les travailleurs peuvent arriver à leurs buts par des moyens pacifiques. «

Telle assertion permettait aux révisionnistes eux-mêmes de se dire marxistes, et tout ce que Kautsky pu faire valoir là contre—par exemple, lors du congrès social-démocrate de Stuttgart (1898) —, ce fut d’alléguer que les progrès de la démocratie et de la socialisation, que les révisionnistes prétendaient en bonne voie dans les pays anglo-saxons, ne l’étaient nullement en Allemagne. Reprenant à son compte les propos de Marx sur la possibilité de voir dans quelques pays la société subir une transformation pacifique, il se contentait d’ajouter que, lui aussi, souhaitait « obtenir le socialisme sans avoir à le payer d’une catastrophe « . Mais cette possibilité lui paraissait douteuse alors.

On conçoit aisément que Kautsky, partant de telles prémisses, trouvât parfaitement logique de soutenir après la guerre que les conditions d’un essor rapide des institutions démocratiques étant désormais réunies en Allemagne et en Russie, la voie du passage pacifique au socialisme s’ouvrait du même coup dans ces pays. Cette voie pacifique lui semblait la plus sûre, dans la mesure où elle favorisait le développement de cette » solidarité de l’humanité » à laquelle il tenait tant.

Les intellectuels socialistes entendaient rivaliser en matière de courtoisie avec la bourgeoisie, qui avait appris à les traiter avec déférence. En fin de compte, on se retrouvait entre gens du même monde, n’est-ce pas ? La vie rangée, cette vie petite-bourgeoise qu’un puissant mouvement socialiste assurait à l’intelligentsia, les incitait à mettre l’accent sur l’aspect éthique et culturel des choses. Si Kautsky nourrissait à l’égard des méthodes bolchevistes une haine égale à celle que les Gardes-Blancs leur vouaient, il approuvait cependant sans réserves, contrairement à ces derniers, les buts que les bolcheviks s’étaient assignés.

Au-delà de l’élément prolétarien de la révolution, les leaders du mouvement socialiste voyaient pointer un chaos de nature à les emporter en même temps que le pouvoir bourgeois. Leur haine du « désordre » recouvrait la volonté de défendre des privilèges matériels sociaux et intellectuels. A leurs yeux, l’action illégale ne pouvait que conduire le socialisme à sa perte; ils étaient partisans de la légalité à tout prix, seul moyen de conserver aux organisations et aux leaders en place la haute main sur le mouvement de classe.

Et la manière dont ils réussirent à étouffer dans l’œuf la révolution prolétarienne démontra non seulement que les » gains » réalisés par les ouvriers dans la sphère économique se retournaient contre ceux-ci, mais aussi que leur « victoire » sur le plan politique s’avérait funeste à leur émancipation. Le principal obstacle à une solution radicale de la question sociale ne fut autre en effet que la social-démocratie, ce parti dans la croissance duquel on avait si longtemps enseigné aux travailleurs à mesurer leur puissance grandissante !

Rien ne prouve de manière plus péremptoire le caractère révolutionnaire des théories de Marx que la difficulté d’assurer leur maintien dans des périodes non révolutionnaires. Kautsky n’avait donc pas tout à fait tort de soutenir que le mouvement socialiste était condamné à l’inaction en temps de guerre, cette dernière excluant provisoirement la révolution.

Pour le révolutionnaire, cela signifie l’isolement, la défaite temporaire. Il doit attendre un renversement de situation, attendre que l’assentiment donné à la guerre vole en éclats en raison de l’impossibilité objective de traduire dans les faits cet assentiment subjectif. Un révolutionnaire ne peut faire autrement que de se trouver de temps à autre « en dehors du coup ».

Croire qu’une pratique révolutionnaire, s’exprimant à travers l’action autonome des travailleurs, soit possible à tous moments, revient à donner tête baissée dans les illusions démocratiques. Mais il est bien plus difficile de se tenir en dehors « , car le renversement de la situation est chose absolument imprévisible et personne ne tient à rester sur la touche quand il aura lieu.

La cohérence n’existe que sur le plan théorique si l’on ne saurait reprocher aux théories de Marx un défaut de cohérence, force est de reconnaître que Marx en manqua parfois, de cohérence, c’est-à-dire qu’il dut, lui aussi, s’indigner devant des réalités changées et que, persistant à vouloir agir dans des périodes non révolutionnaires, il fut contraint d’être en rupture avec ses théories. Celles-ci concernaient uniquement les points essentiels de la lutte des classes opposant le prolétariat à la bourgeoisie.

Mais la pratique de Marx, quant à elle, était continue : elle s’attaquait aux problèmes à mesure qu’ils se présentaient, et donc à des problèmes qu’il n’était pas toujours possible de résoudre en faisant appel à des principes fondamentaux.

Refusant d’admettre la nécessité d’un repli sur soi pendant la période d’essor du capitalisme, le marxisme ne pouvait intervenir que d’une manière contraire à son essence, qu’en théorie considérant la lutte de classe révolutionnaire comme un phénomène de tous les instants. En réalité, la théorie de la lutte de classe permanente n’a pas plus de fondement que la notion bourgeoise de progrès permanent.

Rien ne saurait faire que le cours des choses aille automatiquement dans le sens souhaité; bien loin de là, il faut combattre dans des conditions incertaines, soumises à de brusques variations, sous la constante menace de l’échec total.

Aux époques où l’histoire penche encore en faveur du capitaliste, la masse simplement numérique des ouvriers opposés au puissant État de classe, loin de représenter le géant sur le dos duquel les parasites capitalistes se prélassent, est bien plutôt comparable au taureau obligé de se mouvoir dans les directions que lui imposent les mouchettes qu’on lui a mises. Tant que l’essor du capitalisme se poursuivait, le marxisme ne pouvait subsister que sous la forme d’une idéologie justifiant une pratique qui, à tous égards, lui était opposée. Et même sous cette forme, les événements réels ne laissaient pas d’en réduire encore la portée.

En tant qu’idéologie pure et simple, le marxisme était condamné à disparaître dès que de grands bouleversements sociaux nécessitèrent sa transformation et le métamorphosèrent d’idéologie indirecte en idéologie directe de la collaboration de classes à des fins capitalistes.

Marx élabora ses théories au cours d’une période révolutionnaire. Il fut alors le plus avancé des révolutionnaires bourgeois, le plus proche aussi du prolétariat. Mais la défaite de la révolution bourgeoise en Allemagne, et son triomphe subséquent dans le cadre de la contre-révolution, devaient convaincre Marx que la classe ouvrière constituait la- seule classe révolutionnaire du monde moderne. Et c’est sur cette base qu’il conçut la théorie socio-économique de la révolution prolétarienne.

Sous-estimant, à la façon de beaucoup de ses contemporains, la vigueur et la souplesse du capitalisme, il eut tort de prédire la fin prochaine de la société bourgeoise. Marx se trouvait face à l’alternative suivante : ou bien se situer en dehors du cours réel des choses, et s’en tenir dès lors à des idées radicales mais inapplicables, ou bien participer dans les conditions du moment aux luttes réelles, tout en réservant à des « temps meilleurs » l’application des théories révolutionnaires.

Ce dernier terme de l’alternative fut bientôt rationalisé sous les aspects du » bon équilibre de la théorie et de la pratique »; du même coup, la défaite ou la victoire du prolétariat redevint une simple affaire de » bonne » ou de « mauvaise » tactique, d’organisation adaptée ou non à ses tâches et de dirigeants capables ou néfastes.

Si l’élément jacobin, inhérent au mouvement auquel Marx nolens volens attacha son nom, connut un tel développement, ce fut en raison bien moins de la liaison première de Marx à la révolution bourgeoise, que de la pratique non révolutionnaire de ce mouvement, laquelle découlait elle-même du caractère non révolutionnaire de la période.

Ainsi donc le marxisme de Kautsky était un marxisme devenu idéologie et, par-là, appelé à retomber, avec le temps, dans l’idéalisme. En vérité, « l’orthodoxie » de Kautsky consistait à préserver artificiellement des idées en rupture avec la pratique et vouées dès lors à se dégrader, car la réalité est toujours plus forte que l’idéologie.

Mais une » orthodoxie » réelle avait pour préalable obligé la réapparition d’une conjoncture révolutionnaire, auquel cas d’ailleurs l’ »orthodoxie » en question se serait souciée non d’être fidèle à « la lettre », mais d’appliquer à une situation nouvelle les principes de la lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat.

Les ouvrages de Kautsky permettent de suivre dans toutes ses étapes et avec toute la netteté désirable, la régression que la pratique imposa à la théorie.

Kautsky traita dans ses écrits non seulement de questions spécifiques au mouvement ouvrier, mais aussi de presque tous les problèmes sociaux. Ses innombrables livres et articles peuvent néanmoins rentrer dans les trois grandes catégories de l’économie, de l’Histoire et de la Philosophie. En ce qui concerne l’économie politique, on ne saurait dire qu’ils contribuèrent beaucoup à son avancement.

Outre les manuscrits de Marx qu’il entreprit d’éditer, de 1904 à 1910, sous le titre de Théorie de la plus-value (13), Kautsky s’est employé à vulgariser les théories économiques de Marx, celles notamment du premier volume du Capital, sans s’éloigner cependant de l’interprétation que les théoriciens socialistes, révisionnistes compris, donnaient en général, à l’époque, des phénomènes économiques.

En témoigne le fait que certaines parties de son célèbre ouvrage, Les Doctrines économiques de Karl Marx, furent rédigées par Eduard Bernstein.

Et Kautsky ne prit qu’une part très modeste aux vives controverses que les théories émises par Marx, dans les volumes II et III du Capital, suscitèrent à partir de 1885. A ses yeux, en effet, le volume I, consacré au processus de production, à la fabrique et à l’exploitation, renfermait à lui seul tout ce que les travailleurs avaient besoin de savoir pour lutter d’une manière organisée contre le capital.

Quant aux deux autres volumes, qui traitaient dans le plus grand détail de la tendance aux crises et à l’effondrement marquée par le système capitaliste, ils ne correspondaient pas à la réalité immédiate et intéressèrent fort peu Kautsky et tous les théoriciens marxistes de la période d’essor du capitalisme. A l’occasion d’un compte rendu (1886) du volume II du Capital, Kautsky mit en avant l’idée que celui-ci présentait un moindre intérêt pour les ouvriers attendu qu’on y parlait surtout du problème de la réalisation de la plus-value lequel, en fin de compte, concernait bien plutôt les capitalistes.

Quand Bernstein, voulant réfuter les doctrines économiques marxiennes, s’en prit à la théorie de l’effondrement, Kautsky, cherchant lui à défendre le marxisme, se borna à contester que Marx eût jamais professé une théorie concluant à l’existence d’une limite objective au fonctionnement du système, et soutint que Bernstein l’avait purement et simplement forgée de toutes pièces. C’est dans la sphère de circulation que Kautsky situait l’origine des difficultés des contradictions du capitalisme : la consommation ne pouvant augmenter aussi vite que la production, il devait s’ensuivre une surproduction permanente qui engendrait à son tour la nécessité politique d’une mise en place du socialisme.

Lorsque Tougan-Baranovsky formula, avec sa théorie du développement illimité du capital — selon laquelle ce dernier crée son propre marché et, par-là, se trouve en mesure de juguler l’apparition de disproportions—, une théorie appelée à exercer une influence profonde sur le courant réformiste dans son ensemble, Kautsky (14) lui répondis que la sous-consommation ouvrière rendait inévitables des crises ayant pour effet d’engendrer les conditions subjectives de la mutation du capitalisme en socialisme.

Mais, vingt-cinq ans après, il admettait sans ambages avoir sous-estimé les possibilités du système capitaliste, celui-ci se révélant « aujourd’hui beaucoup plus dynamique du point de vue économique qu’il ne l’était il y a un demi-siècle » (15).

Le manque de rigueur et la confusion, que Kautsky trahissait en matière de théorie économique (16), arrivèrent à une espèce de summum le jour où il reprit à son compte les thèses de Tougan-Baranovsky qu’il avait combattues naguère. Cette volte-face ne constitue qu’un aspect de son changement général d’attitude envers la pensée bourgeoise et la société capitaliste.

Aux dires de Kautsky lui-même, son meilleur ouvrage, l’aboutissement et le couronnement de toute une vie de recherches, n’est autre que La Conception matérialiste de l’histoire, livre dans lequel il a traité sur près de deux mille pages de l’évolution de la nature, de la société et de l’État. Cette œuvre ne témoigne pas seulement d’un mode d’exposition pédantesque et d’une connaissance étendue des théories et des faits; elle fait aussi apparaître à quel point son auteur se formait une idée erronée du marxisme. En fait, Kautsky y tourne carrément le dos à la science marxienne. C’est là, en effet, qu’il proclame ouvertement » que des révisions du marxisme sont inévitables de temps à autre » (17); c’est là qu’il finit par se rallier à des conceptions qu’il avait en apparence combattues toute sa vie durant.

Non content d’abandonner l’interprétation du marxisme, Kautsky présente son » opus magnum » comme une conception de l’histoire qui lui est propre, une conception qui, sans être absolument détachée de celle de Marx et d’Engels, n’en reste pas moins indépendante. Ses maîtres, négligeant indûment le rôle des facteurs naturels dans l’histoire, ont — prétend-il maintenant — par trop restreint la portée de leur conception. Lui, qui part non point de Hegel mais de Darwin, veut » faire en sorte d’étendre le champ du matérialisme historique jusqu’à sa fusion complète avec la biologie » (18).

Mais cet approfondissement se révèle en définitive ni plus ni moins qu’us retour aux positions de la bourgeoisie révolutionnaire que Marx avait dépassées dans le cadre de sa critique de Feuerbach.

Kautsky se fondant à la manière de ses prédécesseurs, les philosophes bourgeois, sur ce matérialisme naturaliste, ne peut, comme eux, éviter de concevoir l’histoire sociale dans une perspective idéaliste. C’est pourquoi, dès qu’il s’intéresse à l’État, il revient purement et simplement à la vieille conception bourgeoise selon laquelle l’histoire du genre humain se confond avec l’histoire des États.

Et il conclut son analyse de l’État démocratique bourgeois par ces mots » L’époque des luttes de classes violentes est révolue. C’est pacifiquement, grâce à la propagande et au système électoral, qu’il est désormais possible d’aplanir les conflits, de prendre les décisions » (19).

Faute de pouvoir discuter ici point par point ce volumineux ouvrage (20), nous nous bornerons à souligner que, d’un bout à l’autre, on voit s’y affirmer tout ce que le » marxisme » de son auteur eut de douteux. Avec le recul historique, on s’aperçoit que Kautsky ne cessa à aucun moment de considérer sa participation au mouvement ouvrier comme une activité sociale de type bourgeois. Le fait est patent aujourd’hui : il n’arriva jamais à comprendre vraiment la position de Marx et d’Engels ou, à tout le moins, fut toujours à cent lieues de supposer qu’il pût exister un rapport direct entre la théorie et la réalité. Il semblait avoir étudié la pensée de Marx avec sérieux; en vérité, il ne la prit jamais au sérieux.

Semblable à tant de prêtres confits en dévotion, qui se conduisent en pratique de façon contraire à leurs enseignements, Kautsky ne se rendit sans doute même pas compte de la dualité séparant, en son for intérieur, la pensée de l’action. Qu’il eût aimé être ce bourgeois dont Marx disait un jour qu’il se veut » capitalistes uniquement dans l’intérêt des ouvriers » !

Mais il est tout aussi certain que Kautsky eût refusé d’accéder à ce bienheureux état s’il lui avait fallu pour cela renoncer aux méthodes » pacifiques » de la démocratie bourgeoise. » Il repousse la mélodie bolcheviste qui lui déchire les oreilles, écrivait Trotsky, mais il n’en cherche pas d’autre; le vieux pianiste renonce en général à jouer sur l’instrument de la révolution » (21).

Vers la fin de ses jours, Kautsky dut constater l’impossibilité de réaliser par des voies pacifiques, démocratiques, ces réformes du capitalisme, dont il souhaitait l’accomplissement; dès lors, il effectua un tournant à cent vingt degrés.

Lui qui en d’autres temps s’était institué le défenseur d’une idéologie marxiste absolument coupée du réel et capable uniquement de servir la partie adverse, se faisait maintenant le chantre du laissez-faire, c’est-à-dire d’une idéologie tout aussi irréaliste dans le cadre d’une société évoluant vers un capitalisme de type fasciste, et qui servait cette société tout autant que son idéologie marxiste avait servi le capitalisme de type démocratique.

» on affecte volontiers aujourd’hui, dit-il dans son dernier ouvrage, de mépriser l’économie libérale. Mais les théories de Quesnay, Adam Smith et Ricardo ne sont nullement périmées. Marx en reprit les principes essentiels et les perfectionna? mais il n’a jamais contesté que la production marchande libérale fut la base la meilleure pour le développement de la production.

La différence entre Marx et les Classiques est la suivante : si ces derniers voyaient dans la production marchande pour compte privé la seule forme de production concevable, Marx, quant à lui, considérait que la forme de production la plus évoluée, la production marchande, engendrait en vertu de son développement propre des conditions permettant de passer à une forme de production supérieure, la production sociale, grâce à laquelle la société — c’est-à-dire la population laborieuse dans son ensemble — se trouve à même de gérer les moyens de production, tournant désormais en vue de satisfaire les besoins, et non plus de créer du profit.

Le mode de production socialiste obéit à des lois qui lui sont propres, différentes donc à bien des égards des lois régissant la production marchande. Tant que cette dernière prédomine cependant, elle fonctionne d’autant mieux que les lois de son mouvement, découvertes à l’ère du libéralisme, sont respectées. (22).

On est stupéfait de trouver des idées pareilles sous la plume d’un homme qui fut l’éditeur des Théories de la plus-value de Marx, ouvrage qui prouve indiscutablement » que Marx et Engels n’ont jamais de leur vie professé cette opinion superficielle selon laquelle le contenu nouveau de leur théorie socialiste et communiste pût dériver, comme une simple conséquence logique, des théories archi-bourgeoises de Quesnay, de Smith et de Ricardo » (23).

Voilà pourtant qui justifie pleinement notre thèse, à savoir : que Kautsky fut un excellent élève de Marx et d’Engels, mais dans la mesure, uniquement, où il pouvait couler le marxisme au moule de ses concepts personnels et bornés du développement social et de la société capitaliste.

A ses yeux, la société » socialiste », autrement dit la conséquence logique du développement de la production marchande capitaliste, n’est en réalité rien d’autre qu’un système capitaliste d’État. Kautsky ayant un jour prétendu, à tort, que la loi marxienne de la valeur subsisterait en économie socialiste, à condition sans doute que la valeur fût modulée consciemment et non plus fixée par le jeu des lois « aveugles » du marché, Engels lui fit observer que la valeur constitue une catégorie strictement historique et qu’apparue avec la production capitaliste elle était appelée à disparaître avec elle (24).

Kautsky devait se ranger à cet avis, comme le montre son ouvrage sur Les Doctrines économiques de Karl Marx (1887), où la valeur est tenue pour une catégorie historique. Plus tard cependant, répondant dans La Révolution prolétarienne et son programme (1922) à certains critiques bourgeois de la théorie économique du socialisme, il n’hésita pas à réintroduire, dans son schéma de société socialiste, la notion de valeur, le marché et l’argent, la production marchande.

La catégorie, hier purement historique, devenait ainsi une catégorie éternelle; Engels avait parlé en vain. Kautsky était revenu à ses origines, à la petite bourgeoisie qui hait avec une force égale le pouvoir des monopoles et le socialisme, et n’aspire qu’à une transformation uniquement quantitative de la société, à une reproduction élargie du statu quo, un capitalisme amélioré et revigoré assorti d’une démocratie plus réelle et plus étendue — au regard d’une société capitaliste qui n’a plus d’autre choix que de s’exacerber en fascisme ou de se métamorphoser en communisme.

Si Kautsky préférait la production marchande de type libéral, et son expression politique, à » l’économie » de style fasciste, c’était parce qu’il était redevable au premier de ces systèmes de sa longue grandeur et de sa courte misère. De même qu’il avait contribue naguère au soutien de la démocratie bourgeoise, à grand renfort de phraséologie marxiste, il contribuait maintenant à obscurcir la réalité fasciste par tout un déploiement de phraséologie démocratique.

Au lieu d’inciter à se tourner vers l’avenir ceux qui s’obstinaient à lui faire confiance, il les poussait à restaurer le passé, les rendant du même coup incapables d’action révolutionnaire.

Cet homme que, peu de temps avant sa mort, la marée fasciste devait envelopper pour le ballotter ensuite de Berlin à Vienne, de Vienne à Prague et de Prague à Amsterdam, a publié en 1937 un livre, Les Socialistes et la guerre, qui démontre avec la dernière netteté qu’un » marxiste « , ayant troqué sa conception matérialiste du développement social contre une conception idéaliste, ne peut manquer d’arriver à ce point de régression où l’idéalisme sombre dans le délire. On raconte en Allemagne qu’Hindenbourg, assistant un jour au défilé de sections d’assaut nazies, se pencha vers l’un de ses aides de camp et lui dit : » Je ne me doutais pas que nous avions fait autant de prisonniers russes « .

Dans son dernier livre, Kautsky lui aussi vit encore mentalement à l’heure de Tannenberg (25). L’ouvrage décrit par le menu les différentes attitudes que, du XVe siècle à nos jours, les socialistes et leurs précurseurs ont adopté face au problème de la guerre. Bien que Kautsky n’en ait nullement conscience, il montre combien le marxisme devient ridicule quand il se mêle d’associer les besoins et les exigences du prolétariat à ceux de la bourgeoisie.

Ce livre, Kautsky l’a rédigé, selon ses propres termes, « pour déterminer la position à prendre par les socialistes et les démocrates au cas où une nouvelle guerre éclaterait malgré tous nos efforts pour l’empêcher ». Or le voici qui poursuit : » Il n’existe aucune réponse directe à cette question avant que les hostilités aient commencé et qu’on soit en mesure de voir qui a provoqué le conflit et à quelles fins ».

Et d’ajouter : » si jamais la guerre éclatait, les socialistes devraient tâcher de maintenir leur unité et de faire en sorte que leur organisation survive à l’épreuve de manière à pouvoir recueillir le fruit de leurs efforts partout où les régimes impopulaires s’effondreront. En 1914, cette unité se brisa et nous souffrons encore de cette calamité. Mais aujourd’hui les choses sont plus claires qu’elles ne l’étaient alors : l’opposition entre États démocratiques et États non démocratiques est beaucoup plus tranchée et l’on est en droit d’espérer que si l’on arrivait à une nouvelle guerre mondiale, tous les socialistes se retrouveront dans le même camp, le camp de la démocratie » (26).

Ce qu’on sait de la dernière conflagration mondiale et de ses suites rend parfaitement inutile de chercher bien loin la cause des guerres, et personne n’ignore plus dans quel but la guerre est faite. Mais poser pareille question est moins stupide qu’il ne semble à première vue. Sous des dehors naïfs perce en effet la volonté de servir le capitalisme sous une forme en le combattant sous une autre.

Il s’agit d’amener les travailleurs à participer à la guerre qui vient, en échange du droit de vote et du droit de former des organisations au service et du capital et de leur bureaucratie dirigeante. C’est la vieille politique de Kautsky, toujours prête à échanger des millions de cadavres ouvriers contre quelques concessions de la bourgeoisie.

En réalité, quels que soient la nature politique et les buts proclamés des divers États belligérants, les guerres capitalistes ne peuvent être que des guerres pour le profit, et donc aussi des guerres contre la classe ouvrière; et, puisqu’il en est ainsi, les travailleurs n’ont pas la moindre possibilité de choisir entre une participation conditionnelle et une participation inconditionnelle. Au contraire, la guerre — et même la période qui précède son déclenchement — sera marquée, tant dans les pays fascistes que dans les pays antifascistes, par une dictature militaire absolue.

La guerre va balayer jusqu’aux dernières différences qui subsistaient entre les régimes démocratiques et les autres. Les ouvriers se rangeront derrière Hitler, comme ils se rangèrent derrière le Kaiser; ils soutiendront Roosevelt, comme ils soutinrent Wilson; ils mourront pour Staline, comme ils moururent pour le Tsar.

Considérant que la démocratie est la forme naturelle du capitalisme, Kautsky n’a vu dans l’apparition et la propagation du fascisme qu’une maladie, un accès tout provisoire de démence, un phénomène sans lien aucun avec le capitalisme. Il croyait vraiment qu’une guerre pour le rétablissement de la démocratie permettrait au capitalisme de progresser de nouveau en direction de son terme logique, la communauté socialiste.

Et c’est pourquoi, en 1937, il faisait ce diagnostic : » Nous voici enfin arrivés à l’époque où il devient possible d’abolir la guerre comme moyen de résoudre les conflits entre nations » (27), et cette prédiction : » La politique de conquête poursuivie par le Japon en Chine, ou par les Italiens en Éthiopie est le dernier vestige de temps révolus, de la période de l’impérialisme. Tout semble indiquer qu’il n’y aura plus de guerre de ce genre » (28).

Semblables formules abondent dans ce livre, à croire que le monde de son auteur se trouvait réduit aux quatre murs d’une bibliothèque à laquelle il manquait les rayons consacrés à l’histoire contemporaine ! Kautsky se figurait en effet que, même sans guerre, le fascisme serait vaincu et la démocratie restaurée, et que l’évolution pacifique vers le socialisme pourrait dès lors reprendre comme aux beaux jours d’avant le fascisme. Pourquoi ? Parce que, disait-il, » le caractère personnel de la dictature démontre à lui seul que sa durée ne saurait excéder celle d’une vie humaine » (29) !

Ainsi Kautsky était convaincu que l’épisode fasciste serait suivi d’un retour » à la normale « , à une démocratie abstraite toujours plus socialiste qui parachèverait les réformes amorcées à la glorieuse époque de la participation des socialistes au gouvernement. Or il crève les yeux que la réforme fasciste est aujourd’hui la seule réforme du capitalisme qui soit objectivement possible.

De fait, le » programme de socialisation « , que les social-démocrates n’osèrent jamais réaliser du temps qu’ils détenaient le pouvoir, a été en grande partie réalisé par les fascistes. De même que les revendications de la bourgeoisie allemande ne furent pas satisfaites en 1848 mais après, par la contre-révolution qui suivit, le programme de la social-démocratie a été accompli par Hitler.

C’est à Hitler en effet, non à la social-démocratie, que de vieilles aspirations socialistes, telles que l’Anschluss de l’Autriche et le contrôle étatique de l’industrie et des banques, doivent d’être entrées dans les faits c’est Hitler, non la social-démocratie, qui a proclamé le Premier mai jour férié. Et d’une manière plus générale, il suffit de comparer ce que les socialistes disaient vouloir mais ne firent jamais, avec la politique pratiquée en Allemagne depuis 1933, pour s’apercevoir que Hitler a bel et bien réalisé le programme de la social-démocratie, mais en se passant de ses services.

Comme Hitler, les social-démocrates combattent à la fois le bolchevisme et le communisme et, comme lui, préfèrent la mise en place d’instances de contrôle étatique à un système de capitalisme d’État aussi poussé que le système russe. Mais les social-démocrates n’eurent jamais l’audace de prendre les mesures qu’exigeait l’exécution de ce programme et ce fut Hitler qui s’en chargea. De même que Kautsky s’était révélé incapable d’imaginer seulement que la théorie marxiste pouvait déboucher sur une pratique marxiste, il n’arriva pas à comprendre qu’une politique de réforme capitaliste doit avoir des effets pratiques et que telle fut précisément l’ouvre du fascisme.

Si la vie de Kautsky peut enseigner quelque chose aux travailleurs, c’est que la lutte contre le fascisme se double nécessairement d’une lutte contre la démocratie bourgeoise, d’une lutte contre le kautskysme. Cette vie, en vérité, il n’y a rien d’exagéré à la résumer par ces mots : de Marx à Hitler.

Notes

(1) F. ADLER, Der sozialistische Kampf (Paris), 59, 1938, p. 271 [Friedrich Adler fut longtemps l’un des principaux dirigeants de la social-démocratie autrichienne. N. d. T.].

(2) K. KAUTSKY, Aus der Frühzeit des Marxismus, Prague, 1935,

(3) K. KAUTSKY, Aus der Frühzeit des Marxismus, op. cit., p. 93.

(4) K. MARX, Capital, X, p. 59.

(5) R.LUXEMBURG in : Die Internationale, printemps 1915.

(6) LÉNINE, Œuvres, 35, p. 164.

(7) K. KAUTSKY, La Révolution sociale, trad. française, Paris, 1921.

(8) K. KAUTSKY, Sozialisten und Krieg, Prague, 1937, p. 673.

(9) K. KAUTSKY, Aus der Frühzeit des Marxismus, op. cit., p. 50.

(10) Id. , p. 112.

(11) Aus der Frühzeit des Marxismus, p.155.

(12) Id., p. 275 [trad. française in : K. MARX et F. ENGELS, Programmes socialistes (trad. Bracke), Paris, 1947, p. 60].

(13) Connu aussi sous le nom de » Livre quatrième » du Capital, l’ouvrage fut traduit par J. Molitor qui lui donna le titre d’histoire des doctrines économiques (8 volumes, Paris, 1924-25). Une version plus complète a été publiée depuis dans les trois tomes du volume 26 des Marx-Engels Werke (N. d. T.).

(14) Cf. La série d’articles que Kautsky publia en 1902 dans Die Neue Zeit.

(15) K. KAUTSKY, Die materialistische Geschichtsauffassung, Berlin 1927, II, p. 623.

(16) H. GROSSMANN a excellemment décrit dans Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (Leipzig, 1929) et critiqué comme il convenait le caractère borné des théories économiques de Kautsky et leur transformation avec le temps.

(17) Die materialistische Geschichtsauffassuung, op. cit., II, p. 60.

(18) Die materialistische Geschichtsauffassung, op. cité II, p. 629.

(19) Id., II, p. 431.

(20) Nous renvoyons le lecteur à la critique exhaustive que Karl Korsch a faite de l’ouvrage en question : Die materialistische Geschichtsauffassung. Eine Auseinandersetzung mit Karl Kautsky, Leipzig, 1929. [Rééd., Francfort, 1971. N. d. T.].

(21) L. TROTSKY, Terrorisme et communisme, Paris, 1963, p. 278.

(22) K. KAUTSKY, Sozialisten und Krieg, op. cit., p. 665.

(23) K. KORSCH, Karl Marx, trad. S. Bricianer, Paris, 1971, p. 99. Cf. aussi les préfaces d’Engels à l’édition allemande de Misère de la philosophie (1884) et au Livre deuxième du Capital (1885).

(24) Aus der Frühzeit des Marxismus, op. cit., p. 145.

(25) Village de Prusse orientale où, en août 1914, les armées du maréchal Hindenburg, futur président du Reich, écrasèrent les troupes du Tsar (N. d. T.).

(26) Sozialisten und Krieg, op. cit., p. VIII.

(27) Sozialisten und Krieg, op. cit. p. 265.

(28) Id., p. 656.

(29) Sozialisten und Krieg, op. cit. p. 646.

=>Retour au dossier sur le gauchisme