Pour bien comprendre comment le 7e congrès de 1932 accentue le positionnement de 1931, il faut comprendre que la guerre devient une actualité tangible.

Ce n’est plus simplement une tendance parmi d’autres du capitalisme en crise, mais un aspect devenant principal.

Dans son programme électoral de 1931, le Parti Communiste Français présente de la manière suivante la tendance de fond de la situation française :

« Pour mieux exploiter les travailleurs, pour mieux préparer la guerre, le gouvernement de la bourgeoisie française renforce la pression réactionnaire de son État sur la classe ouvrière et les couches laborieuses de la population.

C’est le règne du policier et du militaire de carrière.

C’est la suppression des droits que la classe ouvrière avait conquis de haute lutte.

C’est la répression violente des grèves par les gardes mobiles et leur étranglement par l’arbitrage en complicité avec les bonzes syndicaux de la C. G. T.

C’est l’interdiction des manifestations ouvrières, cependant que les cléricaux et les gardes blancs défilent dans la rue, protégés par la police.

C’est l’étouffement de la presse ouvrière accablée d’amendes et aux gérants emprisonnés, cependant que la presse pourrie de l’Action Française au Populaire reçoit l’argent du gouvernement et des banques.

Ce sont les militants révolutionnaires jetés en prison pour des années, cependant que sont acquittés les grands politiciens bourgeois oustricards [du banquier Albert Oustric dont l’empire corrupteur de politiques fit faillite et scandale en 1930] grassement soudoyés par les pilleurs de l’épargne (…).

L’impérialisme français est aujourd’hui le centre de la réaction mondiale, le gendarme de l’Europe, le protecteur des pays de fascisme et de terreur blanche, le plus atroce des bourreaux coloniaux, le pire fauteur de guerre. »

Le Manifeste du VII congrès de 1932 systématise ce positionnement, en faisant de la guerre impérialiste l’incontournable actualité et de la lutte contre celle-ci l’orientation essentielle dans le cadre de la crise générale du capitalisme.

Manifeste du VIIe Congrès du P. C. F.

AUX OUVRIERS, AUX PAYSANS

A TOUS LES TRAVAILLEURS

Le VIIe Congrès du Parti communiste français vient de terminer ses travaux.Il a étudié les problèmes les plus importants de la situation économique et politique actuelle et déterminé la tactique à suivre pour conduire à la victoire la lutte révolutionnaire du prolétariat.

Le VIIe Congrès du Parti communiste français appelle les millions de prolétaires qui peinent dans les usines et aux champs pour les profits des capitalistes, les chômeurs jetés sans ressources sur le pavé, les millions de petits et moyens paysans menacés de ruine, les centaines de milliers de travailleurs encasernés, les masses laborieuses de France, d’Alsace-Lorraine et des colonies qui subissent le joug de l’impérialisme français, à se dresser dans une lutte commune libératrice contre la dictature de la bourgeoisie.

Un monde en pleine criseLe monde capitaliste tout entier est plongé dans le chaos.

Avec plus de 35 millions de chômeurs, des salaires misérables sans cesse diminués, des masses laborieuses innombrables sont en proie à la misère et à la faim.

Cependant, entre les mains des magnats capitalistes et de leurs États, s’accumulent les richesses non consommées et les stocks d’or prodigieux.

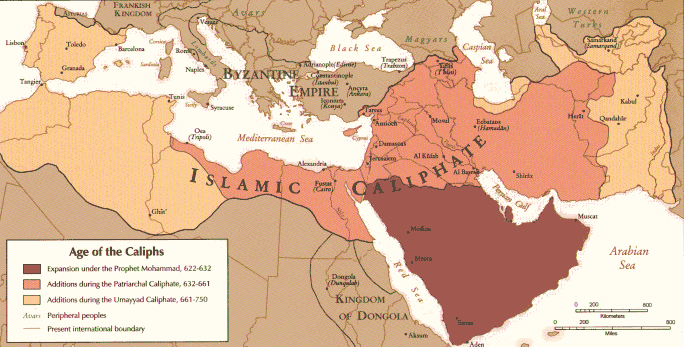

La crise économique va sans cesse s’accentuant et le tumulte effroyable de la guerre retentit à nouveau sur le monde. Une nouvelle boucherie impérialiste est déclenchée en Extrême-Orient.Elle n’est que le commencement de la grande guerre contre l’Union soviétique.

L’impérialisme français, armé jusqu’aux dents, soutenant l’impérialisme japonais, y joue le premier rôle, en même temps que, par une campagne inouïe de provocations et de fausses nouvelles, il prépare l’attaque roumaine sur le Dniester.

Dans tous les pays soumis au règne de la bourgeoisie, la réaction la plus féroce et le fascisme grandissent contre les prolétaires et les peuples asservis qui secouent leur joug.

Seul, et depuis longtemps, le Parti communiste avait prévu cette situation inéluctable.Alors que tous les partis de la bourgeoisie, parti socialiste y compris, berçaient les masses avec des phrases mensongères sur la « prospérité », sur la « paix sociale » et sur la « paix » en régime capitaliste, le Parti communiste a alerté les masses.

Il les a appelées à la lutte contre la misère, la réaction et la guerre et leur a indiqué la seule solution possible, la solution révolutionnaire.

Un monde en plein essor

Face au monde capitaliste en décomposition s’édifie le monde nouveau où les travailleurs sont au pouvoir.

En Union soviétique n’existent ni crise, ni chômage, mais un peuple immense travaille avec enthousiasme à construire dans la paix la société socialiste.

Son exemple montre que seul le communisme peut sauver le monde des fléaux qu’apporte avec lui le régime capitaliste la misère, le fascisme et la guerre. »

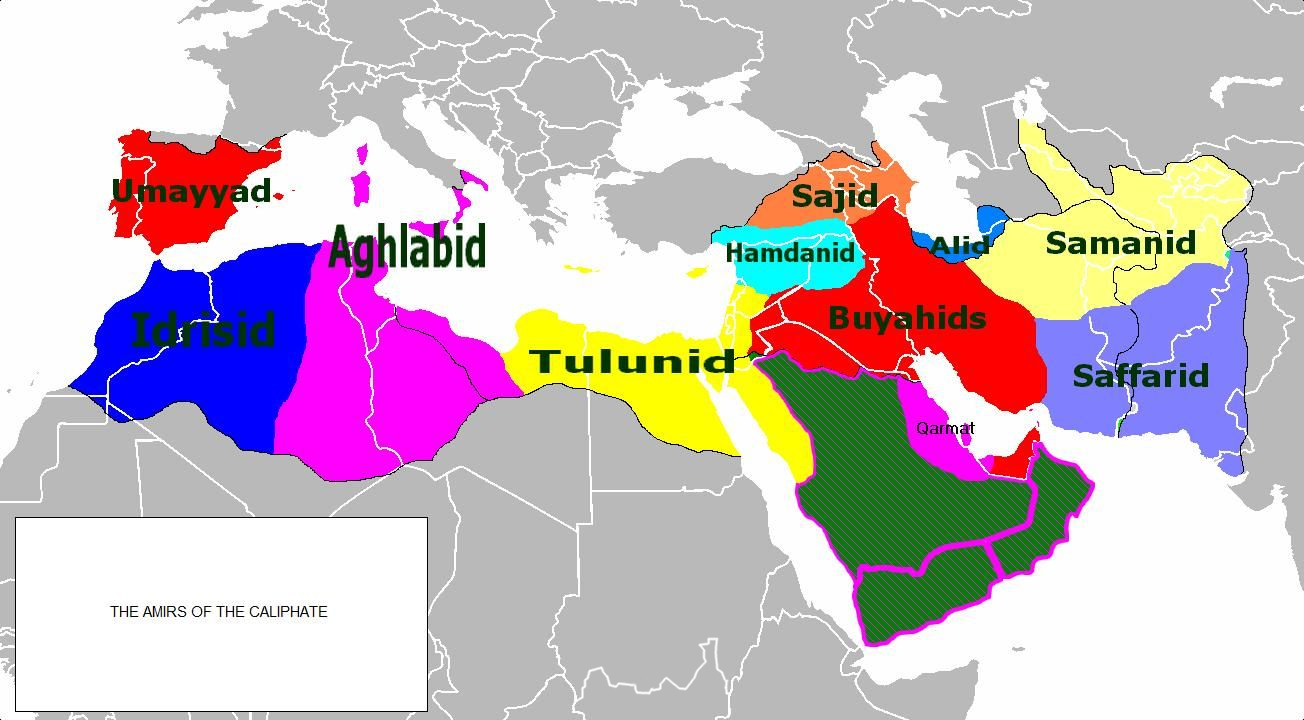

L’impérialisme français gendarme de l’Europe

L’impérialisme français, allié au Japon pour l’écrasement du peuple chinois et l’agression contre l’U.R.S.S., tient sous sa puissance financière et militaire les peuples vaincus de la guerre de 1914-1918, les pays vassaux de fascisme et de terreur blanche qu’il s’apprête à lancer contre l’Union soviétique. Il asservit de la façon la plus inouïe 60 millions d’esclaves coloniaux.Dans sa besogne d’exploitation et de rapine, de réaction internationale et de guerre, il est vigoureusement aidé par tous les partis politiques bourgeois, le parti socialiste y compris.

Partis bourgeois et socialiste unis pour la misère…

La bourgeoisie française, qui gouverne sous le couvert d’une pseudo-démocratie, réduit les salaires dans toutes les corporations de 10 à 20 % et davantage.Ses partis politiques s’efforcent de faire accepter ce vol.

Le parti socialiste et la C.G.T. réformiste ont été et sont à la pointe de cette politique comme l’ont particulièrement démontré leurs criminelles trahisons à l’égard des ouvriers du textile et des mines.

Sous prétexte d’assurances sociales, ils ont exigé du prolétariat l’odieux versement ouvrier.

Alors que l’on compte en France 1.500.000 chômeurs complets et 5 millions de chômeurs partiels, la bourgeoisie ne donne des allocations de famine qu’à 300.000 chômeurs complets et aucun secours aux chômeurs partiels.

Les travailleurs sont spoliés, cependant que bourgeois ou socialistes oustricards renflouent les grandes banques en déconfiture avec l’argent prélevé par les impôts sur les masses laborieuses, augmentent de façon inouïe le budget de la guerre et votent des milliards de francs pour armer leurs vassaux contre l’U.R.S.S.

…La guerre

Partis bourgeois, socialiste y compris, exigent le maintien du système d’exploitation du prolétariat allemand au profit des gros banquiers français et au détriment des salaires des ouvriers allemands et français, au nom du « droit naturel aux réparations ».Ensemble ils défendent le principe de la colonisation.

De l’Ami du Peuple au Populaire, ils ne cessent de calomnier l’Union soviétique et de la provoquer à la guerre.Ensemble, tout en dupant les masses avec leurs mensonges pacifistes, ils ont, à Genève, repoussé à plusieurs reprises les propositions de désarmement de l’Union soviétique.

De Piétri à Goude et à Renaudel, unis par le principe de la défense nationale, ils rivalisent d’ardeur à armer formidablement l’impérialisme français sur terre, sur mer, dans les airs.

De Tardieu à Boncour et à Blum, ils préconisent l’armée internationale destinée à mener la guerre contre l’U. R. S. S.

Ensemble, socialistes en tête, ils couvrent cette politique militariste par des phrases hypocrites sur la « paix » et le « désarmement ».…la réaction

Tous, de Chiappe à Lebas, à Marquet et à Gouin, ils aident à l’étranglement des grèves, à l’interdiction des manifestations ouvrières, aux charges policières contre les chômeurs et à leur assassinat, à l’expulsion des ouvriers étrangers, à la condamnation des ouvriers militants et communistes, et la fédération socialiste du Tonkin réclama la première les exécutions en masse d’ouvriers et de paysans révolutionnaires d’Indochine.Ensemble, de Laval à Uhry, ils ont essayé de duper les travailleurs par une odieuse caricature d’amnistie, libérant les leurs et laissant dans les geôles les ouvriers, les soldats et les matelots révolutionnaires de France et des colonies.

TOUS, ILS SONT LES PARTIS DE LA RÉACTION. Contre eux, tous les ouvriers, tous les travailleurs doivent se dresser pour une lutte sans merci, classe contre classe.

Classe contre classe

Seule, la lutte de classe intransigeante du prolétariat allié aux travailleurs des champs et des villes, aux nationalités opprimées et aux peuples asservis des colonies, sous la direction du Parti communiste, seul parti du prolétariat, peut résoudre définitivement la crise du capitalisme par la conquête révolutionnaire du pouvoir et l’instauration d’un gouvernement soviétique des ouvriers et des paysans.

Pour cette lutte quotidienne acharnée, le Parti communiste appelle tous les ouvriers, tous les travailleurs à s’unir dans des comités de lutte, dans des comités du Bloc ouvrier et paysan, à entrer nombreux dans ses rangs et dans les syndicats unitaires.Il tend fraternellement la main aux ouvriers socialistes et les appelle à lutter en commun avec les ouvriers communistes contre la bourgeoisie dont la politique antiouvrière est soutenue par le parti socialiste.

C’est là le seul moyen de former dans la lutte pour les revendications immédiates comme dans la campagne électorale, un invincible front unique prolétarien.

Cette campagne électorale qui s’ouvre sera donc pour tous les travailleurs une nouvelle occasion de renforcer leur front unique et de préciser leur lutte autour des mots d’ordre suivants CONTRE LA GUERRE IMPÉRIALISTE déjà commencée en Chine !

POUR LA DÉFENSE DE L’UNION SOVIÉTIQUE !

Retrait immédiat des troupes et des navires de guerre français ! Empêchez le transport des troupes, d’armes et de munitions !Pour l’annulation des dettes de guerre ! Contre le système de Versailles et le plan Young !

CONTRE LE CHÔMAGE ET LA MISÈRE !

Contre toute réduction des salaires et des traitements ! Pour leur augmentation ! Pour la journée de 7 heures et la semaine de 40 heures, sans réduction de salaires !Pour de véritables assurances sociales, comprenant l’assurance-chômage pour tous et aux seuls frais de l’État et du patronat ! Pour une subvention immédiate aux petits paysans frappés par la crise agraire !

Pour l’abolition des impôts directs et indirects pesant sur lés paysans travailleurs ! Pour la suppression du paiement du fermage et des redevances de métayage en faveur des petits fermiers et métayers !

CONTRE LA RÉACTION SOUS TOUTES SES FORMES !

Pour l’amnistie totale ! Pour le droit intégral de réunion, de manifestation et de presse pour tous les travailleurs !Pour l’abolition des lois scélérates ! Pour l’égalité de droits entre ouvriers étrangers, coloniaux et ouvriers français !

Pour le droit de libre disposition du peuple alsacien et lorrain, jusque et y compris la séparation d’avec la France ! Pour l’indépendance des colonies !

SOUS LE DRAPEAU ROUGE DU PARTI COMMUNISTE, PROLÉTAIRES, UNISSEZ-VOUS !

CLASSE CONTRE CLASSE, EN AVANT !Le VII Congrès du P. C. F.

=>Retour au dossier sur

le Parti Communiste Français rectifié contre la guerre impérialiste