Naturellement, la combinaison néo-platonisme – christianisme pose un problème : si le néo-platonisme est magique et de type symbolique, la Bible s’appuyant sur l’incarnation ne cesse d’employer des expressions très concrètes, des images tout à fait bien définies.

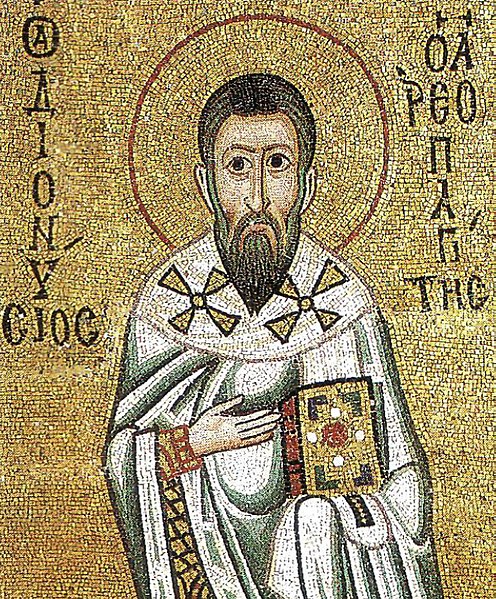

Pour cette raison, Pseudo-Denys l’Aréopagite a été obligé de nier que ce qui est raconté dans la Bible doit être interprété de manière littérale ; il s’agit uniquement de symboles, car l’humanité ne peut pas comprendre des vérités la dépassant.

Toutes les images dans la Bible ne seraient que des symboles, nullement à prendre au pied de la lettre.

Cela veut dire que Pseudo-Denys l’Aréopagite fait de la Bible une œuvre entièrement sujette à interprétation, où tout serait codé, à interpréter de manière mystique.

Et il faut bien avoir une méthode d’interprétation de ces symboles et de ces formes intermédiaires : voilà pourquoi Pseudo-Denys l’Aréopagite soutient la thèse de la hiérarchisation pour trouver une solution viable.

Voici un exemple de comment il interprète le symbole du feu qu’on trouve dans la Bible.

« Au début de nos interprétations mystiques, cherchons pourquoi, parmi tous les symboles, la théologie choisit avec une sorte de prédilection le symbole du feu.

Car, comme vous pouvez savoir, elle nous représente des roues ardentes, des animaux tout de flamme, des hommes qui ressemblent à de brûlants éclairs; elle nous montre les célestes essences entourées de brasiers consumants, et de fleuves qui roulent des flots de feu avec une bruyante rapidité.

Dans son langage, les trônes sont de feu; les augustes séraphins sont embrasés, d’après la signification de leur nom même, et ils échauffent et dévorent comme le feu ;

enfin, au plus haut comme au plus bas degré de l’être, revient toujours le glorieux symbole du feu.

Pour moi, j’estime que cette figure exprime une certaine conformité des anges avec la divinité;

car chez les théologiens l’essence suprême, pure et sans forme, nous est souvent dépeinte sous l’image du feu, qui a, dans ses propriétés sensibles, si on peut le dire, comme une obscure ressemblance avec la nature divine.

Car le feu matériel est répandu partout, et il se mêle, sans se confondre, avec tous les éléments dont il reste toujours éminemment distingué; éclatant de sa nature, il est cependant caché, et sa présence ne se manifeste qu’autant qu’il trouve matière à son activité;

violent et invisible, il dompte tout par sa force propre, et s’assimile énergiquement ce qu’il a saisi; il se communique aux objets et les modifie, en raison directe de leur proximité;

il renouvelle toutes choses par sa vivifiante chaleur, et brille d’une lumière inextinguible;

toujours indompté, inaltérable, il discerne sa proie, nul changement ne l’atteint, il s’élève vers les cieux, et, par la rapidité de sa fuite, semble vouloir échapper à tout asservissement;

doué d’une activité constante, les choses sensibles reçoivent de lui le mouvement; il enveloppe ce qu’il dévore et ne s’en laisse point envelopper; il n’est point un accident des autres substances; ses envahissements sont lents et insensibles, et ses splendeurs éclatent dans les corps auxquels il s’est pris : il est impétueux et fort, présent à tout d’une façon inaperçue; qu’on l’abandonne à son repos, il semble anéanti ;

mais qu’on le réveille, pour ainsi dire, par le choc, à l’instant il se dégage de sa prison naturelle, et rayonne et se précipite dans les airs, et se communique libéralement, sans s’appauvrir jamais.

On pourrait signaler encore de nombreuses propriétés du feu, lesquelles sont comme un emblème matériel des opérations divines.

C’est donc en raison de ces rapports connus que la théologie désigne sous l’image du feu les natures célestes : enseignant ainsi leur ressemblance avec Dieu, et les efforts qu’elles font pour l’imiter. »

Voici comment ils parlent des parties du corps humain, les interprétant de manière symbolique :

« On peut encore, à mon avis, emprunter aux diverses parties du corps humain des images qui représentent assez fidèlement les esprits angéliques.

Ainsi l’organe de la vue indique avec quelle profonde intelligence les habitants des cieux contemplent les secrets éternels, et avec quelle docilité, avec quelle tranquillité suave, avec quelle rapide intuition, ils reçoivent la limpidité si pure et la douce abondance des lumières divines.

Le sens si délicat de l’odorat symbolise la faculté qu’ils ont de savourer la bonne odeur des choses qui dépassent l’entendement, de discerner avec sagacité et de fuir avec horreur tout ce qui n’exhale pas ce sublime parfum.

L’ouïe rappelle qu’il leur est donné de participer avec une admirable science au bienfait de l’inspiration divine.

Le goût montre qu’ils se rassasient des nourritures spirituelles et se désaltèrent dans des torrents d’ineffables délices.

Le tact est l’emblème de leur habileté à distinguer ce qui leur convient naturellement de ce qui pourrait leur nuire.

Les paupières et les sourcils désignent leur fidélité à garder les saintes notions qu’ils ont acquises.

L’adolescence et la jeunesse figurent la vigueur toujours nouvelle de leur vie, et les dents, la puissance de diviser, pour ainsi dire, en fragments la nourriture intelligible qui leur est donnée; car tout esprit, par une sage providence, décompose la notion simple qu’il a reçue des puissances supérieures, et la transmet ainsi partagée à ses inférieurs, selon leur disposition respective à cette initiation.

Les épaules, les bras et les mains marquent la force qu’ont les esprits d’agir et d’exécuter leurs entreprises.

Par le cœur, il faut entendre leur vie divine qui va se communiquant avec douce effusion sur les choses confiées à leur protectrice influence; et par la poitrine, cette mâle énergie qui faisant la garde autour du cœur maintient sa vertu invincible.

Les reins sont l’emblème de la puissante fécondité des célestes intelligences.

Les pieds sont l’image de leur vive agilité, et de cet impétueux et éternel mouvement qui les emporte vers les choses divines; c’est même, pour cela que la théologie nous les a représentées avec des ailes aux pieds.

Car les ailes sont une heureuse image de la rapide course, de cet essor céleste qui les précipite sans cesse plus haut, et les dégage si parfaitement de toute vile affection. La légèreté des ailes montre que ces sublimes natures n’ont rien de terrestre, et que nulle corruption n’appesantit leur marche vers les cieux.

La nudité en général, et en particulier la nudité des pieds, fait comprendre que leur activité n’est pas comprimée, qu’elles sont pleinement libres d’entraves extérieures, et qu’elles s’efforcent d’imiter la simplicité qui est en Dieu.

Mais puisque, dans l’unité de son but et la diversité de ses moyens, la divine sagesse donne des vêtements aux esprits, et arme leurs mains d’instruments divers, expliquons encore, du mieux possible, ce que désignent ces nouveaux emblèmes.

Je pense donc que le vêtement radieux et tout de feu figure la conformité des anges avec la divinité, par suite de la signification symbolique du feu, et la vertu qu’ils ont d’illuminer, précisément parce que leur héritage est dans les cieux, doux pays de la lumière; et enfin leur capacité de recevoir et leur faculté de transmettre la lumière purement intelligible.

La robe sacerdotale enseigne qu’ils initient à la contemplation des mystères célestes, et que leur existence est tout entière consacrée à Dieu.

La ceinture signifie qu’ils veillent à là conservation de leur fécondité spirituelle, et que recueillant fidèlement en eux-mêmes leurs puissances diverses, ils les retiennent par une sorte de lien merveilleux dans un état d’identité immuable.

Les baguettes qu’ils portent sont une figure de leur royale autorité, et de la rectitude avec laquelle ils exécutent toutes choses.

Les lances et les haches expriment la faculté qu’ils ont de discerner les contraires, et la sagacité, la vivacité et la puissance de ce discernement.

Les instruments de géométrie et des différents arts montrent qu’ils savent fonder, édifier, et achever leurs œuvres, et qu’ils possèdent toutes les vertus de cette providence secondaire qui appelle et conduit à leur fin les natures inférieures. »

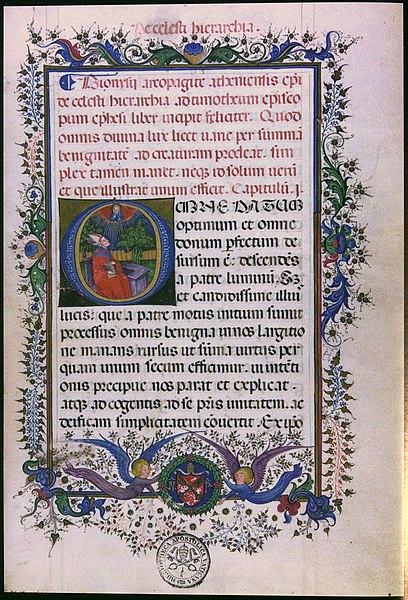

Dionysiou Ta Sozomena Panta, 1756

Pareillement, les « vents » sont interprétés comme le symbole d’agilité extrême, de rapidité ; voici également comment Pseudo-Denys l’Aréopagite explique les comparaisons faites au sujet des anges :

« D’autres fois les anges sont dits apparaître comme l’airain, l’électre, ou quelque pierre de diverses couleurs.

L’électre, métal composé d’or et d’argent, figure, à raison de la première de ces substances, une splendeur incorruptible, et qui garde inaltérablement sa pureté non souillée; et à cause de la seconde, une sorte de clarté douce et céleste.

L’airain, d’après tout ce qu’on a vu, pourrait être assimilé soit au feu, soit à l’or même.

La signification symbolique des pierres sera différente, selon la variété de leurs couleurs; ainsi les blanches rappellent la lumière; les rouges, le feu; les jaunes, l’éclat de l’or; les vertes, la vigueur de la jeunesse.

Chaque forme aura donc son sens caché, et sera le type sensible d’une réalité mystérieuse. »

Voici l’explication au sujet de l’huile :

« Nous disons d’abord que cette huile se compose par le mélange de diverses substances aromatiques, possédant les propriétés des plus riches parfums, tellement que ceux qu’elle louche sont embaumés, à proportion de la quantité qui leur en fut départie. Or, nous savons que le très divin

Jésus est suavité merveilleuse, et qu’il inonde invisiblement nos âmes des torrents de ses saintes voluptés.

Et si les senteurs matérielles flattent, et en quelque sorte nourrissent agréablement notre odorat, pourvu qu’il soit sain alors et qu’il se présente convenablement à l’action du parfum, on peut assurément dire la même chose de notre discernement spirituel : car si les facultés de notre âme ne sont pas corrompues, ni inclinées vers le mal, elles percevront les célestes parfums, se rempliront d’une sainte suavité et d’un surnaturel aliment, selon la mesure de l’opération divine, et en raison de notre fidélité à lui correspondre.

Ainsi donc la composition mystique de l’huile sainte, autant que le grossier symbole peut exprimer la réalité invisible, nous représente que Jésus-Christ, source abondante d’où émanent les parfums surnaturels, exhale sa bonne odeur, dans des proportions d’infinie sagesse, sur les esprits qui lui sont plus conformes ; de sorte que l’âme, dans le transport d’une joie douce et enivrée du bienfait divin, se nourrit d’aliments célestes qu’elle puise dans les délicieuses communications de la divinité. »

Voici l’explication des symboles pour quelques animaux :

« La forme d’aigle rappelle leur royale élévation et leur agilité, l’impétuosité qui les emporte sur la proie dont se nourrissent leurs facultés sacrées, leur attention à la découvrir et leur facilité à l’étreindre, et surtout cette puissance de regard qui leur permet de contempler hardiment et de fixer sans fatigue leurs regards sur les splendides et éblouissantes clartés du soleil divin.

Le cheval est l’emblème de la docilité et de l’obéissance; sa couleur est également significative : blanc, il figure cet éclat des anges qui les rapproche de la splendeur incréée ; bai, il exprime l’obscurité des divins mystères; alezan, il rappelle la dévorante ardeur du feu ; marqué de blanc et de noir, il symbolise la faculté de mettre en rapport et de concilier ensemble les extrêmes, d’incliner sagement le supérieur vers l’inférieur, et d’appeler ce qui est moins parfait à s’unir avec ce qui est plus élevé. »

Evidemment, l’explication des symboles forme une doctrine secrète :

« Or, nos premiers chefs dans la hiérarchie, pleins des grâces célestes dont Dieu bienfaisant les avait comblés, reçurent de l’adorable Providence la mission d’en faire part à d’autres, et puisèrent eux-mêmes dans leur sainteté le généreux désir d’élever à la perfection et de déifier leurs frères.

Pour cela, et selon de saintes ordonnances, et en des enseignements écrits et non écrits, ils nous firent entendre par des images sensibles ce qui est céleste, par la variété et la multiplicité ce qui est parfaitement un, par les choses humaines ce qui est divin, par la matière ce qui est incorporel, et par ce qui nous est familier les secrets du monde supérieur.

Ils agirent ainsi d’abord à cause des profanes qui ne doivent pas même toucher les signes de nos mystères, et ensuite parce que notre hiérarchie, se proportionnant à la nature humaine, est toute symbolique, et qu’il lui faut des figures matérielles pour nous élever mieux aux choses intelligibles.

Toutefois la raison des divers symboles n’est pas inconnue aux hiérarques, mais ils ne peuvent la révéler à quiconque n’a point encore reçu l’initiation parfaite; car ils savent qu’en réglant nos mystères d’après la tradition divine, les apôtres ont divisé la hiérarchie en ordres fixes et inviolables et en fonctions sacrées qui se confèrent d’après le mérite de chacun. »

Cette approche explique pourquoi les symboles jouent un rôle si grand dans l’Église catholique : ils sont également porteurs d’une pseudo-charge mystique. Le mouvement artistique du XIXe siècle appelé le symbolisme n’est qu’une variante néo-platonicienne de cette approche catholique, ayant comme base idéologique Emanuel Swedenborg et son mouvement religieux des Rose-Croix.