Comment Emmanuel Kant a-t-il pu reconnaître la nature, et considérer qu’elle se transformait ?

Pour comprendre cela, il faut étudier ce qu’il dit d’un côté au sujet de l’espace, de l’autre au sujet du temps. Son point de vue a été expliqué dans son œuvre « classique » : la Critique de la raison pure.

Que nous dit Emmanuel Kant au sujet de l’espace ? Pour lui, on est obligé de reconnaître que l’espace existe. On sait que l’espace existe : on sait que des objets existent par exemple à côté de nous. Ce ne sont pas les objets qui nous le diraient, dans un langage qu’on comprendrait au moyen des sensations, car on sait à la base qu’il y a des choses en plus de nous.

On admet, selon Emmanuel Kant, à la base même, qu’il existe des choses en plus de nous, et où pourraient-elles se trouver, si ce n’est dans l’espace ? Emmanuel Kant dit ainsi :

« L’espace est une représentation nécessaire, a priori, qui sert de fondement à toutes les intuitions extérieures. Il est impossible de se représenter qu’il n’y ait point d’espace, quoiqu’on puisse bien concevoir qu’il ne s’y trouve pas d’objets.

Il est donc considéré comme la condition de la possibilité des phénomènes, et non pas comme une détermination qui en dépende, et il n’est autre chose qu’une représentation a priori, servant nécessairement de fondement aux phénomènes extérieurs. »

L’espace est ainsi une « intuition », tellement forte que si on imagine des espaces, on les conçoit comme se situant à l’intérieur de l’espace. Par définition, on pense que l’espace est infini, et c’est bien la preuve que ce concept ne nous est donné par les objets, mais existe à la base même.

Seulement, à la base de quoi ? Pour le matérialisme dialectique, la réponse est : à la base de l’univers, qui est infini dans l’espace et dans le temps. Emmanuel Kant, lui, pose l’être humain comme base. Selon lui, l’être humain vit dans l’univers, mais à son échelle pour ainsi dire.

Donc quand l’être humain entre en rapport avec les objets dans l’espace, il perçoit l’espace par ces objets. Il dit ainsi :

« Nous ne pouvons donc parler de l’espace, de l’être étendu, etc., qu’au point de vue de l’homme.

Si nous sortons de la condition subjective sans laquelle nous ne saurions recevoir d’intuitions extérieures, c’est-à-dire être affectés par les objets, la représentation de l’espace ne signifie plus rien. »

Ainsi, l’espace est perçu par l’intermédiaire d’objets, et si l’on supprime – en esprit – toutes les qualités (poids, grandeur, etc.) à ces objets, alors selon Emmanuel Kant on a une « intuition pure » de ces objets, qu’il appelle également « espace ».

Chacun a ainsi sa propre perception de l’espace :

« Comme nous ne saurions faire des conditions particulières de la sensibilité les conditions de la possibilité des choses, mais celles seulement de leur manifestation phénoménale, nous pouvons bien dire que l’espace contient toutes les choses qui peuvent nous apparaître extérieurement, mais non toutes les choses en elles-mêmes, qu’on puisse ou non les intuitionner et quel que soit le sujet qui le puisse.

En effet, il nous est impossible de juger des intuitions que peuvent avoir d’autres êtres pensants et de savoir si elles sont liées aux mêmes conditions qui limitent nos intuitions et qui sont pour nous universellement valables. »

L’espace est alors le lieu d’une sorte de vision sans sensation, où chaque objet devient en quelque sorte pur, « transcendantal ». Nous ne percevons également les phénomènes que personnellement, à notre manière.

Emmanuel Kant précise bien ici :

« Le concept transcendantal des phénomènes dans l’espace est un avertissement critique qu’en général rien de ce qui est intuitionné dans l’espace n’est une chose en soi, et que l’espace n’est pas une forme des choses, — forme qui leur serait propre en quelque sorte en soi, — mais que les objets ne nous sont pas du tout connus en eux-mêmes et que ce que nous nommons objets extérieurs n’est pas autre chose que de simples représentations de notre sensibilité dont la forme est l’espace, et dont le véritable corrélatif, c’est-à-dire la chose en soi, n’est pas du tout connu et ne peut pas être connu par là.

Mais on ne s’en enquiert jamais dans l’expérience. »

C’est là un concept totalement idéaliste. Comme chez Platon on a en quelque sorte des idées pures, des objets purs, sauf que ce « monde des idées » est dans notre univers (et non pas dans l’au-delà). On ne perçoit par contre, pareillement, de ces objets qu’une dimension concrète, par les sens.

La vérité est alors toujours relative : on voit facilement comment le subjectivisme bourgeois a pu s’appuyer dessus.

On comprend pourquoi Gonzalo a pu faire dans sa jeunesse un mémoire de philosophie sur la théorie de l’espace chez Emmanuel Kant: c’est un exercice important que de la réfuter.

Néanmoins, il n’y a là pas grand-chose chez Emmanuel Kant qui soit fondamentalement différent de ce qu’a pu dire René Descartes, pour qui l’on doit être « comme maître et possesseur de la nature » : l’espace est reconnu comme lieu du travail. La reconnaissance des sens par rapport aux objets, on la retrouve pareillement déjà chez les empiristes anglais, Francis Bacon en tête.

Où est alors l’originalité de Emmanuel Kant, ses apports ?

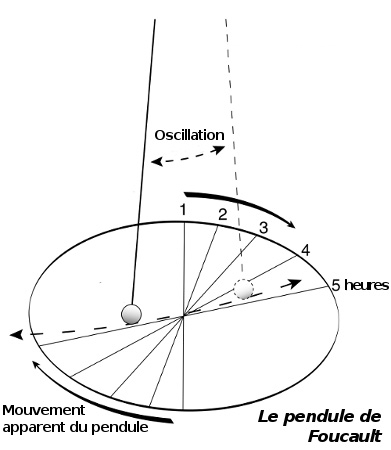

Elle réside dans sa conception du temps.

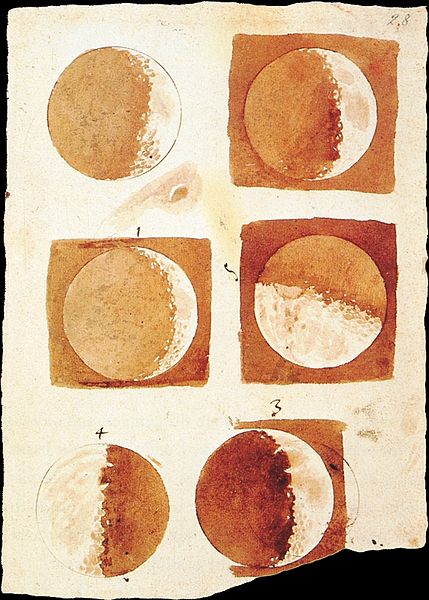

=>Retour vers le dossier Galilée, Newton, Kant

et la reconnaissance de l’espace et du temps